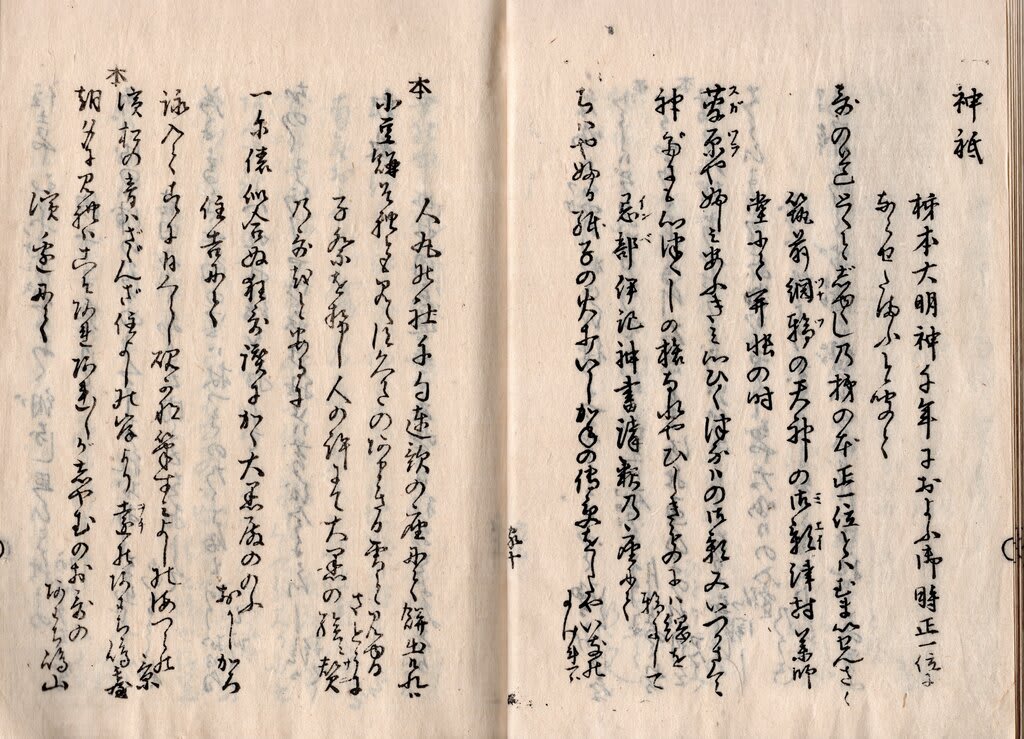

鯛屋貞柳「家づと」(1729年刊)より、十日戎の歌を一首、

十日戎参りの人を見て

商人(アキント)の欲に心や乱るらん戎参りの笹かたけゆく

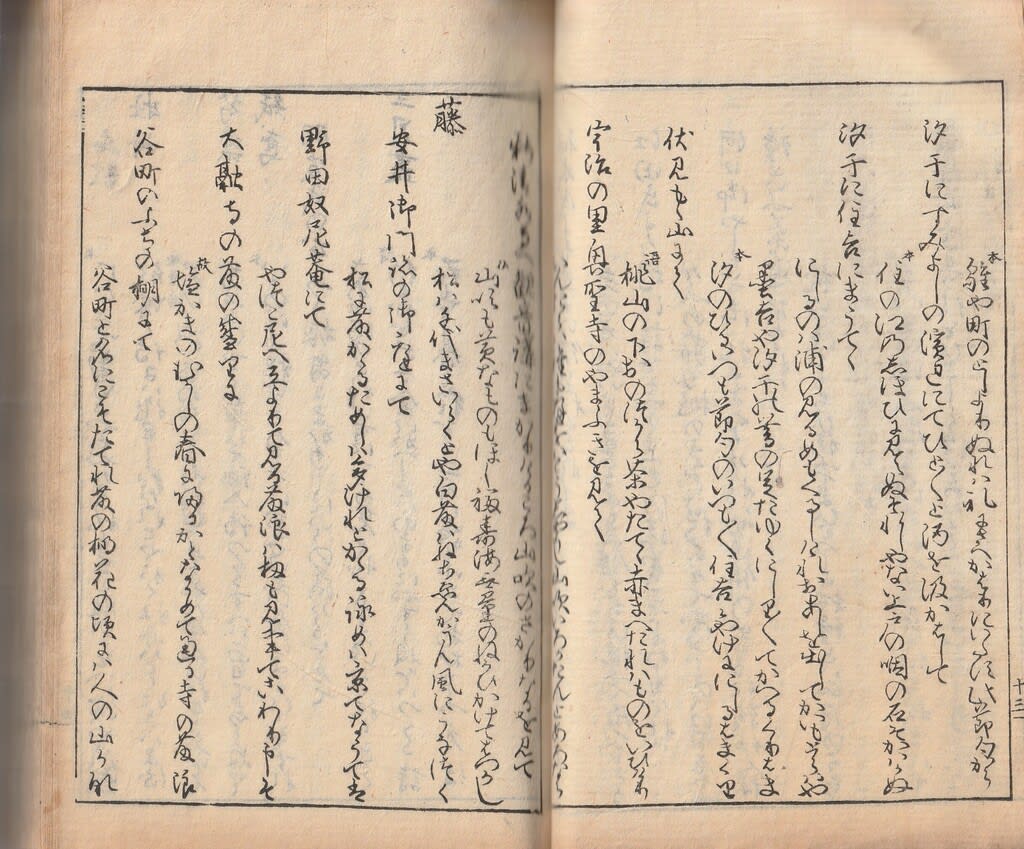

詞書と歌とでページをまたいでいるので画像は2枚

(ブログ主蔵「家つと」4丁ウー6丁オ)

「笹かたけゆく」は関西の人にはおなじみだろう。福笹に吉兆と呼ばれる鯛や小判などの縁起物を結んで、それを「担げる」のは貞柳の時代から続く十日えびすならではの光景だったようだ。当世流行歌(明治42年)には、

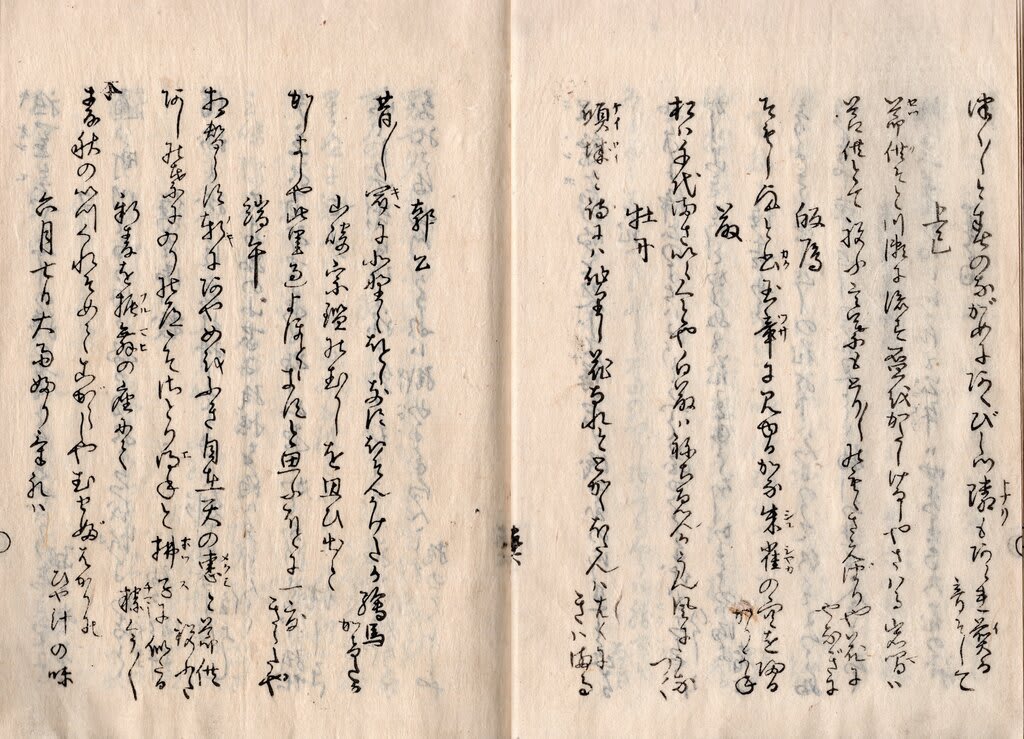

○十日戎子

十日戎子の賣ものは、はぜ袋に取鉢銭がます、小判に金箱立ゑぼし、ゆでばすさい槌束ねのし、おさゝをかたげて千鳥足。

十日戎子の賣ものは、はぜ袋に取鉢銭がます、小判に金箱立ゑぼし、ゆでばすさい槌束ねのし、おさゝをかたげて千鳥足。

とあって、笹に結ぶ吉兆の種類が謡われていてここにも「おさゝをかたげて」とある。貞柳の狂歌は俗謡、浄瑠璃などからの引用の多さが指摘されていて、この歌謡が下敷きにあったのかもしれない。今宮戎神社の公式ページには、

「十日戎を象徴するのが、神社から授与される小宝です。小宝は別に「吉兆」(きっちょう 若しくは きっきょう)と呼ばれ、銭叺(ぜにかます)・銭袋・末広・小判・丁銀・烏帽子・臼・小槌・米俵・鯛等の縁起物を束ねたもので、「野の幸」・「山の幸」・「海の幸」を象徴したものです。 」

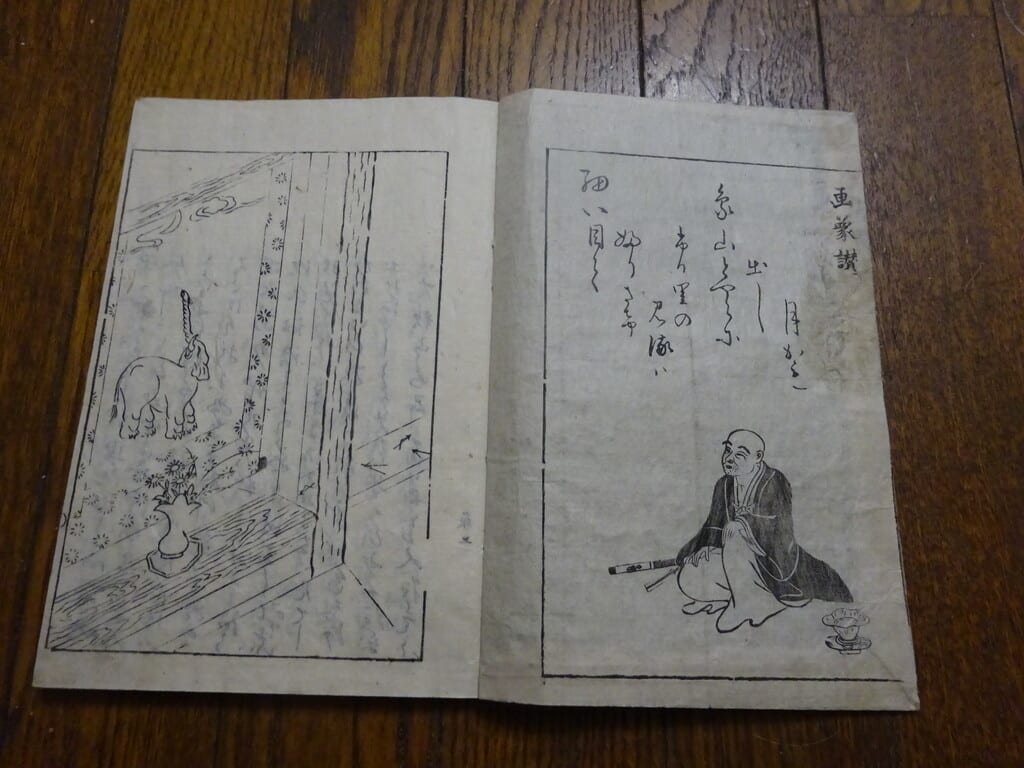

とある。貞柳には「絵本御伽品鏡」の中に笹を担げる歌がもう一首ある。この本は長谷川光信の画に貞柳の狂歌が入っていて当時の上方の風俗を描いた貴重な一冊だ。その歌は、

今宮戎

十日ゑひす心は物に狂はねと子を思ふ道に篠かたけゆく

十日ゑひす心は物に狂はねと子を思ふ道に篠かたけゆく

ここは商人の欲ではなく子供にせがまれて笹担げゆくということのようだ。挿絵からも吉兆をつけた笹を担げている様子が伺える。貞国のえびす講の回でも書いたように、歴史的仮名遣いでは「えびす」が正しいのだけれど、恵比寿など「恵」の字を当て字に使ったことから、その崩しである「ゑびす」の表記も多く見られ、京都にはゑびす神社がある。

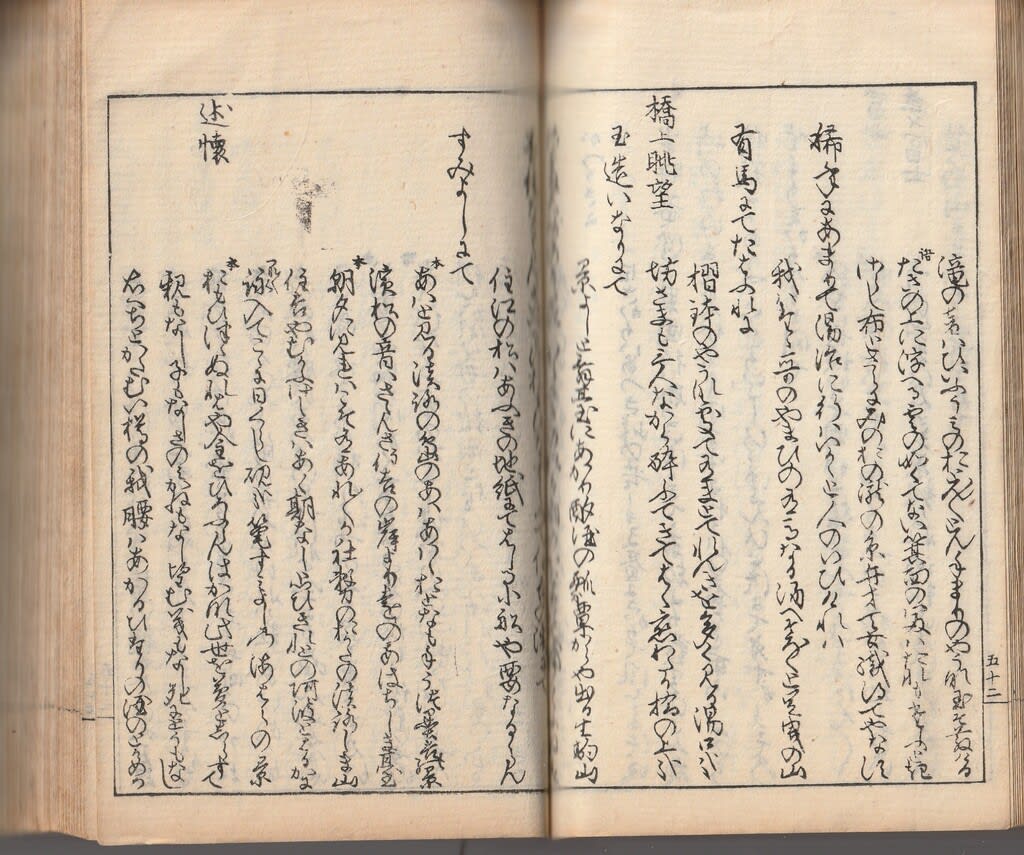

さて問題は、「絵本御伽品鏡」の次の歌。

西宮

にしのみやを出てさふらふ戎橋(ゑひすはし)渡り兼(かね)ぬる人を守らん

これは、西宮神社のお札を戎橋で授けていたということらしく、挿絵で小屋にえびす様の掛け軸が飾られているのがそれに当たるようだ。この絵は戎橋のたもとに、前の歌の今宮戎にお参りした人と西宮神社の札所が見開きで描かれていて、それで少しややこしくなっている。「渡り兼ねる」とはどういうことだろうか。戎橋を渡れない人がいたのか。貞柳翁狂歌全集類題には似たような歌がある。

西宮戎の札を道頓堀戎橋辺へもちきたりて

披露しけるに

わたりかぬる人を助けむ為にとて西の宮よりきた戎はし

(ブログ主蔵「貞柳翁狂歌全集類題」7丁ウ・8丁オ)

前の笹かたけゆくと同じように似た歌があるということは、「絵本御伽品鏡」に入れる時に同じ趣で自作を改めたのかもしれない。二首をふまえて「渡り兼ねる」について考えてみると、これは「世を渡りかねる」だろうか。困っている人、やりくりが難しい人を守る、助けるえびす様、今宮戎にお参りして笹を担げるよりもお金をかけずにということのように思える。世を渡りかねている人が、経済的な理由もあって今宮戎への戎橋を渡りかねる、今はそう解しておこう。私の経済力の無さが解釈に影響しているのかもしれないけれど。

ウィキペディアの戎橋の項を見ると、戎橋という名前の由来について、

「戎橋」の名前の由来には、

- 今宮戎神社にお参りする参道であったことから。

- 西宮神社の社札が配られたことから。

という2つの説があるが、通常は1つ目の説が有力視されている。

とある。「絵本御伽品鏡」の挿絵と貞柳の狂歌はこの二つが混在していて私は中々理解が進まなかったのだけど、貞柳はそこに面白さを感じたのかもしれない。二説あるということは、まだまだわからない事が多いのだろう。