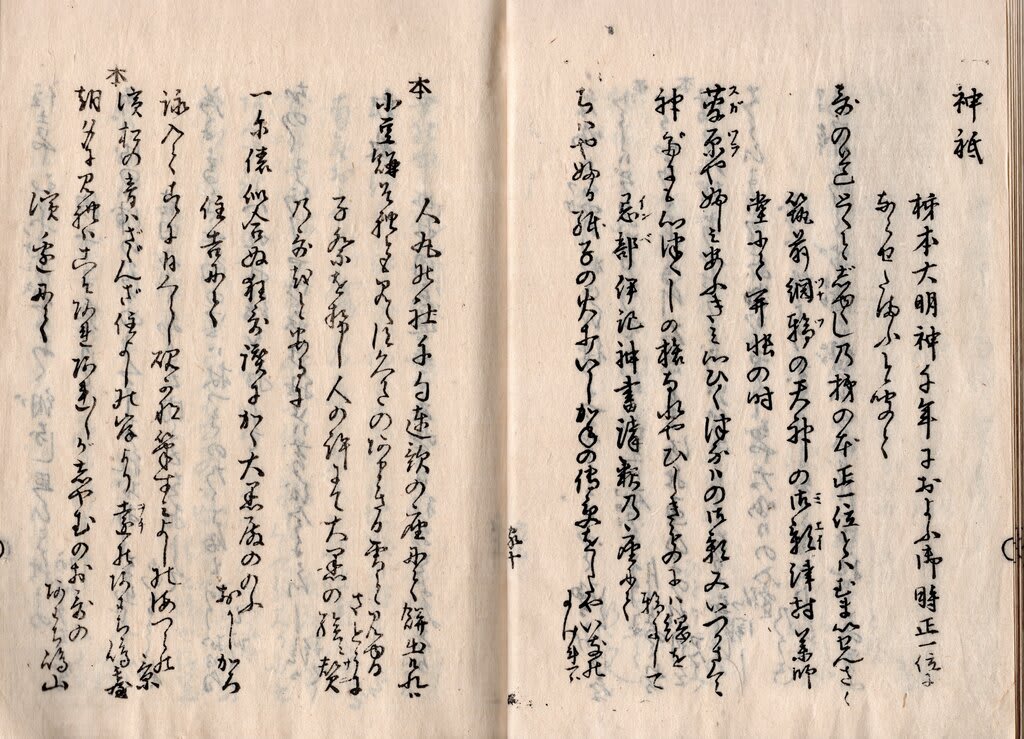

栗本軒貞国詠「狂歌家の風」1801年刊、 今日は秋の部から一首、

十三夜

あとの月に引たる駒のまくさともならて嬉しきけふのさや豆

月夜に駒を引く、といえば十五夜の望月かと思ってしまうがここは十三夜、馬を出して来たのは「秣ともならで嬉しき」と豆名月のさや豆に結び付けるためだったようだ。

今夜は十三夜、しかし我が家では何もしない。子供の頃から、十三夜に何かしたという記憶はない。十三夜を知ったのはもう十代後半だったと思うがテレビのニュースで天皇陛下が十三夜のお月見をなさったというのを見た時だった。狂歌でも歌の数としては十五夜の方が断然多く、それに十三夜の方は並べるとやや単調に見える。上方狂歌からざっと引用してみよう。

雨さへふりてかみなりさはく名月は豆一口に喰ふはかりかな(家づと・貞柳)

つくつくと見れはとこやら三日月のおさなかほある十三夜哉(狂歌かゝみやま・栗山)

糸数の十三の夜の月を見てことちに落る雁かねもあろ(同・千樹)

いもよりも豆ある岸へわたし船さすや今宵の十さうの月(同・花鈴)

一すちの雲の帯にそ照りくもるこや脇指のさや豆のつき(同・朝三)

風の手か雲のさやをははしきのけそらはさなから青まめのつき(同・木端)

きせ綿のやうなる雲のあひへ出て今日をさかりの菊の名月(同・木端)

めつるともむさと老とはならしかしいつもまめにて見る後の月(狂歌手毎の花・詞海斎輪田鷹)

との雲の底にあるそと暮る間を待かねそする味噌豆の月(狂歌つのくみ草・栗好)

秋の夜のつき歩のこまの十三夜今宵のこの字に頓てなり金(狂歌溪の月・杜陵)

米のめしはいつものことゝ豆くふてあかすは後の月夜也けり(狂歌千種園・繁雅)

豆くふてけふ見る月は年越に老となるてふえにしあれはや(同・茂喬)

並べてみると、やはり豆にからめた歌が多い。その他では二首目は三日月の童顔を残しているとか(活字のテキストは「十三夜或」となっていたが意味が取れないので改めた)、三首目は琴の十三弦、四首目は十三の渡舟、七首目は菊の名月、十首目は将棋の駒、この歌は貞国の歌と同じように駒から十三夜となっている。私が知らない十三夜に駒を引くお話があるのかもしれない。そして歩の「なり金」が「この字」になっているのは誤写だろうか。調べてみると「今」を崩した字であったと書かれた物もあり、「この字」で良いのかもしれない。これで悩んでいたらせっかくの十三夜の月が沈んでしまうので、あとは将棋の好きな方にお任せしたい。

このように十三夜といえばまずは豆の名月、貞国もありふれた歌にならないように、まぐさを持ち出してひとひねりしたのかもしれない。

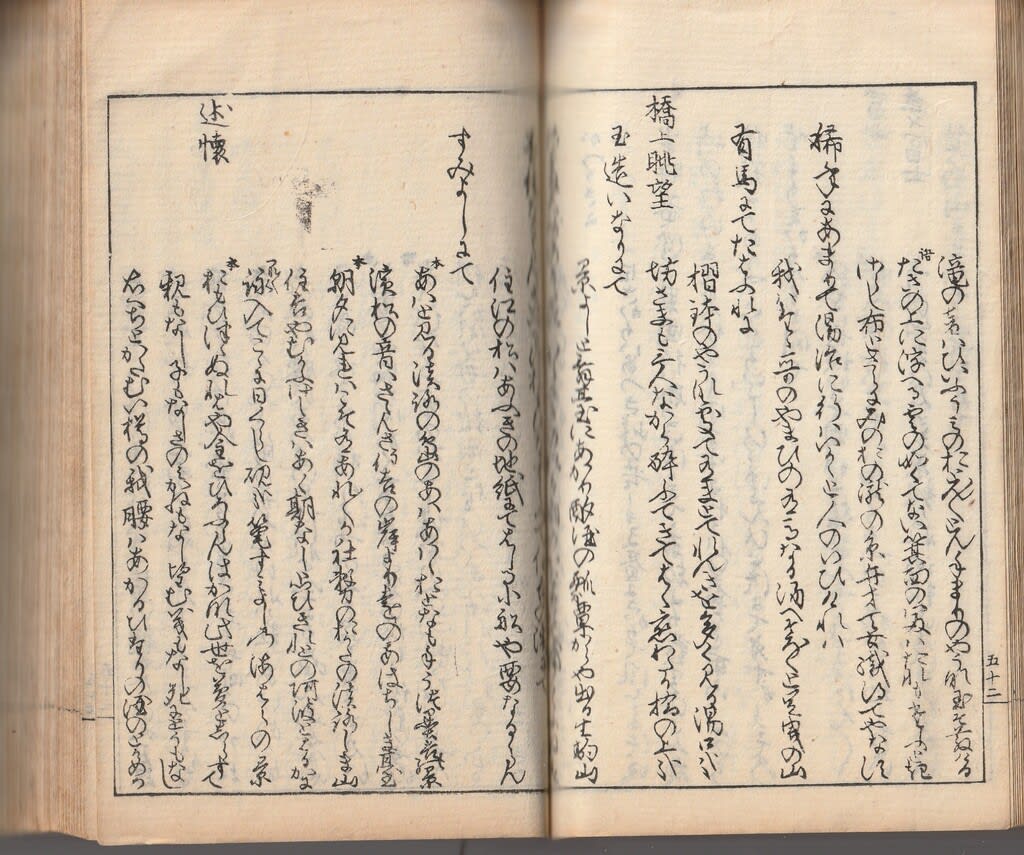

十三夜で検索すると「片見月」あるいは「片月見」という言葉が出てくる。十五夜と十三夜を片方しか見ないと縁起が悪いという意味のようだ。樋口一葉の「十三夜」にも出てくる言葉で、吉原の遊女が両方の月見に来てくれと客に言ったのが起源という説がある。「吉原狂歌本三種」から関連の歌を抜き出してみよう。

うらに来る客をよろこぶ仲の町もてはやすらん後の夜の月(狂歌吉原形四季細見・市住)

片月見させしとこよひ腕つくに鬼のすたける羅生門河岸(狂歌作者細見・吉路)

かならすと廓の月見に客人を招く禿のすゝきかんさし(同・研安)

三首目のように、必ず来てくれと月見に招いていたのは事実のようだ。そして二首目の羅生門河岸は吉原の一角ながら客引きがいて片腕つかんで引き込むことから羅生門の名がついたとある。「片月見させじ」とは随分勝手な理屈だけれど、このあたりが片月見の起源なのかもしれない。「片月見」はこの一首しか見つからなかったが、吉原起源は十分あり得る話かもしれない。羅生門で鬼女の片腕を切り落としたという伝説から、羅生門河岸と片腕がセットになった歌も二首あった。月見と関係ないが引用しておこう。

片腕とたのみかひなし今宵しも月のかたふく羅生門河岸(同・福成)

片腕とたのみし連をみはくりて引揚らるゝ羅生門河岸(同・水鳥堂)

片月見について守貞謾稿 には、

江戸ノ俗、今日モシ他ニ行キテ酒食ヲ饗サルヽカ、或ハ宿スコトアレバ、必ラズ九月十三日ニモ再行テ今日ノ如ク宿スカ或ハ酒食ヲ饗サルヽ事トスル人アリ、之ヲ為サザルヲ片月見ト云テ忌ム事トス

とあって、十五夜に他所に宴会に行ったり泊まったりしたら、十三夜にも同じことをしないと片月見になるとある。これも吉原の理屈だと十三夜も私の所に来てねということになるのかもしれない。一葉の十三夜でも、十三夜に作った団子を持たせて差し上げようと思ったけれど、「十五夜にあげなんだから片月見になつても悪し 」とある。十五夜と十三夜と同じように振舞わないと片月見になるということだろうか。一葉は吉原の近くに住んで「たけくらべ」の中で遊女になる運命であった少女美登利を書いた。この片月見の考え方も、吉原の風習を踏襲したものかもしれない。もっとも、十五夜と十三夜は一ヶ月も離れていない。十五夜と十三夜で違う女性と過ごすというのは、縁起が悪い以前の問題と思うが、どうだろうか。