(前回のつづきです)

去年は時間いっぱい狂歌碑を眺めていたのだけれど、今回はせめて東照宮の福禄寿までは行きたい。聖光寺をあとにして次は国前寺。日蓮宗のお寺で、門前には日像上人が船をつないだという松の木があった。といっても木の大きさからして何代目かだろう。枝に隠されて字が読めなかったのが残念だった。

妖怪退治の稲生武太夫にもゆかりのあるお寺で、七日には稲生祭があると予告があった。ばけもの槌とはいかなるものだろうか。いつもお世話になっている「広島ぶらり散歩」の稲生祭の記述によると撮影禁止だったとのことで、いつか見に行ってみたいものだ。

本堂のあと七福神の大黒様にお参りしたところで、小銭入れがすっからかんになってしまった。このコースを歩かれる方は、小銭は十分にご用意ください。いや、あとから考えると御守りでも買えば良かったのだけど。

次は尾長天満宮。ここは19才の正月、浪人していた時に大須賀町の予備校の自習室を抜け出して二人でお参りしたことがある。私の人生の中で、浪人時代は飛び抜けてモテた時期であった。理由は簡単で、古文の成績が良かったから。その予備校の広島校は開校2、3年しかたっていなくて、英語や数学は名古屋の本家から実績のある先生が出張して来ていた。しかし国語はこの辺で調達していて実力がどうもアレだった。はっきり言って私に聞いた方がましだったのだ。そんな訳で昔のことだから記憶が定かではないが、おとなりの東照宮には日を改めて別の女性とお参りしたような気がする。その人とは帰り道が同方向、といっても彼女は早稲田で私は白島、私が遠回りして饒津神社から川沿いを歩いた。手を振って別れた場所が二又橋という名前なのは最近になって知ったことだ。

話が大きくそれてしまった。しかし、尾長天満宮の寿老人と東照宮の福禄寿で悩まなければならないのは、その時の報いかもしれない。

話を尾長天満宮に戻そう。問題の寿老人はそんなに頭が長い感じではなかった。これについては福禄寿も見てから考えよう。

そろそろ疲労感が出てきて、このあたりからあまり写真を撮っていない。私にはウオーキングのブログは無理のようだ。唯一これ以外で撮ったのは撫で牛の写真だった。

次は広島東照宮。聖光寺からこちら、初詣に七福神めぐりする方は結構いらっしゃって、多くの人とすれ違った。しかし東照宮は別格で、車も列をなしていて露店もあって、ここだけお参りする方が多い印象だった。参拝も行列で、先に福禄寿といっても中々見つからない。そういえば父は子供の頃西白島に住んでいて、東照宮の裏にあった椎の木のどんぐりを取っていたら有刺鉄線が頭にささったという話を何度も聞かされたなあと本殿の裏手に回ったら、椎の木はわからなかったが福禄寿様はいらっしゃった。まずはその横の亥の子石から。ひもを結ぶチェーンもついている。

そして問題の福禄寿。

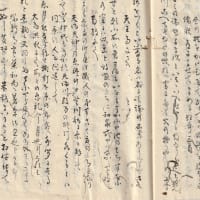

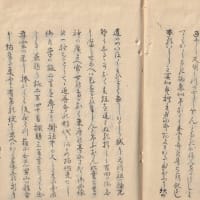

長い頭が日陰になって、帽子をかぶったように隠れている。直感的にはこれで決まり、という訳にもいかない。ちょっと考えてみよう。この二葉山山麓七福神めぐりには御詠歌のような歌がついていて、マップの裏に一覧があった。

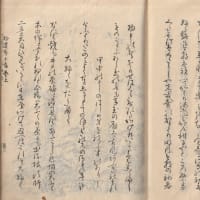

これによると、福禄寿の歌に「その御頭(みかしら)の長きこと」とあり、一方の寿老人はそんなに頭が長く描かれていない。しかし、江戸時代という事で見ると、頭が長いと詠んだ歌は両方にあり、江戸狂歌の第一人者、大田南畝には寿老人の頭の長さを詠んだ歌が複数あるという(まだ見つけていないけれど)。

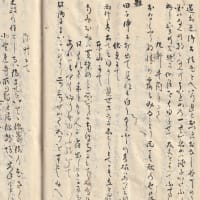

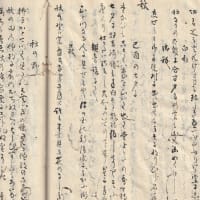

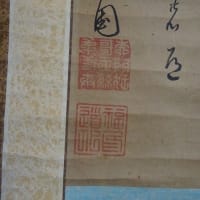

ここで、爺様の掛け軸の絵をもう一度、

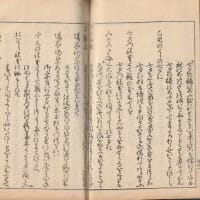

歌ももう一度、

栗のもとの貞国

あたまからかくれたるよりあらはるゝおきてをしめす福の神わさ

この歌の下敷きにあるのは中庸の、

莫見乎隠 、莫顕乎微

隠れたるより見(あら)はるるはなく、微なるより顕なるはなし

であって、隠れてる物の方がかえって良く見えているものであるという。それに歌を見ると隠れているのは頭である。つまり、

頭を隠しとる、ゆうとるんじゃけえ、それでもう分かるじゃろ

と貞国は詠んでいる。しかし、私はまだ確定できないでいる。七福神のうち、あとの五神に比べて、福禄寿と寿老人はあまり話題にならない。かなり人気薄である。解決するためには、貞国と同時代の広島において、頭が長いのはどちらであったか探すしか今は方法が見つからない。気長に探してみたい。

さらに西に歩いて、二葉あき子の歌碑までたどり着いた。ここから山手に入ったところに、掛け軸を伝えた母方のお墓がある。お供えもお花も持っていないが、お参りに寄った。奥都城と入った神道のお墓なのだけど、いつも気になることがある。じーさんのじーさん、ひい爺さんの次に、元治元年という没年が入っている。

曾祖父が日清戦争の折、広島に設置された大本営にお仕えした前後に神道に改宗したのではないかと想像しているのだけど、その時に前のお墓に先々代からの遺骨を納めたのだろうか。この墓は祖父が建てたと刻んである。この元治元年没のご先祖様は、ひょっとすると晩年の貞国と関わりがあったのかもしれない。

次は鶴羽根神社の弁天様。残念ながらここでタイムリミットとなり、広島駅に引き上げた。七福神はあと二つ、次回いつになるかわからないが、逆に不動院から広島駅を目指してみたいと思う。二又橋の話はその時に書けば良かった。新年早々、くだらない話になってしまったこと、おわび申し上げます。

二葉の里の記事で、表題サンフレ昔話ということでお伺いするのですが、

サンフレッチェ二葉寮の頁を編集しようとし、

寮が竣工した年、規模は?と少しばかり調べようとしたのですがわからなかったので、ご存知でしたらご教授願えませんか。

カープのいまは無き三省寮は頁に編集していたのです。

http://yutaka901.fc2web.com/page00x12.html

1999年入団の高橋泰選手(町田市出身)が、二葉寮が完成するまで吉田のユースの寮に入って田舎で寂しくホームシックという話を思い出しました。99年春の完成だと思います。その前はスポンサー企業、おそらく中電の寮を改修したものではなかったかと思いますが、そこは正確ではないかもしれません。私も一度前まで行ったことがありますが、規模はそれほど大きくはありません。新人は入寮を義務付けられますが、すぐに一人住まいする選手も多く、10人もいないと思います。これも正確でなくてごめんなさい。