栗本軒貞国詠「狂歌家の風」(1801年刊)、今日は神祇の部から一首、

厳島社頭舌先にて

一ツならす又二柱みつしほもよみつくされぬいつくしま山

歌は、ひ、ふ、み、よ、厳島、となっていて、厳島神社の三柱の祭神を「一つならずまた二柱」としたところに苦心の跡がうかがえるけれども難しい歌ではない。今回は詞書の「舌先」について考えてみたい。

厳島神社で舌先と聞くと、ピンと来る場所がある。もし貞国に舌先で待ち合わせと言われてもすぐに会えるだろう。本殿の回廊の外にある平舞台からさらに大鳥居に向かって伸びた場所ではないかと、まず思った。ところが、観光ガイドなどを見るとこの場所は、「火焼前(ひたさき)」となっていて、祭礼の時にかがり火を焚いたと由来を書いたものもある。待ち合わせ場所は間違ってはいないけれど、江戸っ子の「ひ」が「し」になってしまうかのように一文字違ってる。すると火焼前が正式で舌先は俗称だろうか。ところがところが、御鳥喰式を調べた時に読んだ江戸時代の二つの書物、「厳島道芝記」と「厳島図会」をみると、

「二宇の間に幅二丈余長さ十丈冲の方へ造り出し名付て舌先(したさき)といふなり俗に社頭楼台の形を龍頭にかたどるといふ」(厳島道芝記)

「○廊嘴(したさき) 門客神社二宇の間より長く延出して西北にむかふ正殿よりこの間凡三十六間当社宮殿は中央に神殿をおき長廊廻屈して蟠龍の如しこの處長くさし出たり依て俗に是を舌先とよぶ」(厳島図会)

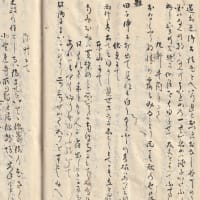

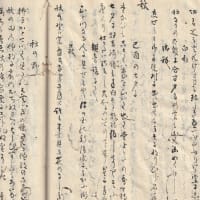

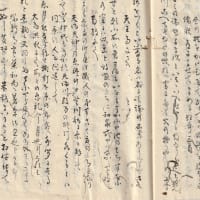

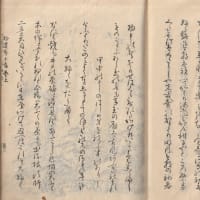

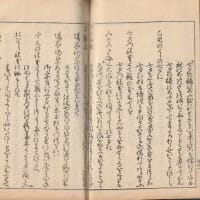

「厳島道芝記」(国立公文書館デジタルアーカイブより)

とあり、舌先は出てくるけれども火焼前は出てこない(厳島図会の方は漢字に自信がないので間違いを指摘していただきたい)。それに、正式名称は無くて神殿、回廊の形から俗称で龍の舌先と言われるようになったと取れる書き方だ。しかしこれが明治の書物になると、明治11年「厳島宮路の枝折」には、

「○火焼前(ひたきさき) 俗に舌先といふ」

さらに明治39年「山紫水明 : 現代の美文」には、

「さらに桟廊の海中に斗出すること七間、そのつくるところ燈籠を置かる、火焼前(ほたきさき)といへるはこれぞ」

とあり、火焼前と書いて「ひたきさき」又は「ほたきさき」と読んでいる。すると普通に考えたら、ひたきさき→ひたさき→したさき、となりそうなものだが、江戸時代以前に火焼前の記述を見つけることはできない。時代順にみると、舌先が早いように思える。リビングひろしまのふるさと歴史散歩にも、

「回廊は、その長さから龍に例えられます。本社前の火焼前(ひたさき)も、龍の舌の「舌先(したさき)」が変化した言葉とも言われるくらいです。」

とあり、舌先から火焼前と変化したという説があることが読み取れる。もっとも舌先は江戸時代にも俗称であって、神社の正式名称ではない。今は厳島神社公式サイトの参拝順路の高舞台をクリックすると「火焼前から大鳥居を望」という写真があり、火焼前は神社公認と言っていいだろう。まとめると、昔は正式名称はなく、俗称として舌先と呼ばれていた。それが天保13年の厳島図会以降に俗称であった舌先の音をもとに火焼前という正式名称がつけられたと考えられる。古い文献から火焼前が出てこない限りは、貞国が無知だったわけでも江戸なまりでもなく、当時は舌先という呼び名しか無かったということだろう。

どうも狂歌と関係ない話になってしまったので、狂歌二翁集にある貞佐の宮島の歌を紹介しておこう。

竜宮の

鏡立

とや

みやしまの

鳥居に

かゝる

秋のよの

月

桃縁斎

この絵の角度で満月が沈むだろうか。いやそこは狂歌だからごちゃごちゃ言うまい。

【追記】明治41年、広島尚古会編「尚古」参年第八号、倉田毎允氏「栗本軒貞国の狂歌」の中に同じ歌があるが、詞書、歌の表記とも狂歌家の風とは異なっている。

或時厳島明神へ詣てゝ一二三四五の數字を句の上に置てよめる

一(い)つならす又二柱(ふたはしら)三津しほの四(よ)みつくされぬ五(い)つく嶋山

ひ、ふ、み、よ、いつ、と読みたいと思うのは時そばの先入観だろうか、ここでは「一(い)つ」とルビが振ってある。これが貞国の詠んだ通りなのかどうか、どうもすっきりしない。また、「又二柱」でも句の上に置いたことになるのか、という疑問も残る。それで家の風の詞書には折句の言及はないのかもしれない。逆にこちらの詞書には舌先は入っていない。