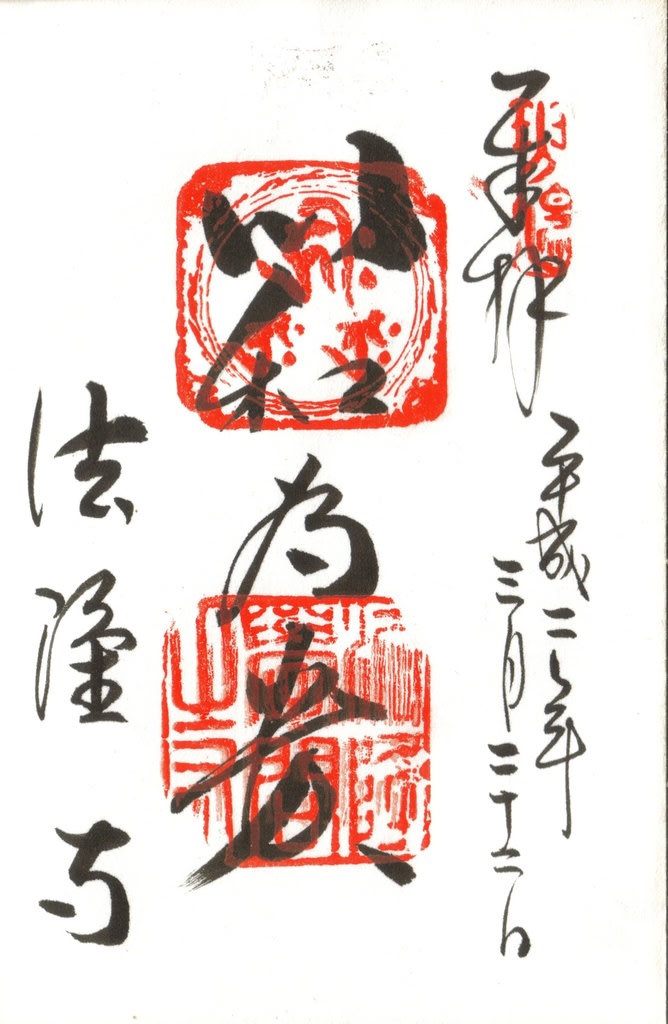

御朱印のタグが目に入ったところで、遅ればせながら新しいエディタに挑戦してみたい。

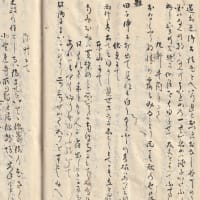

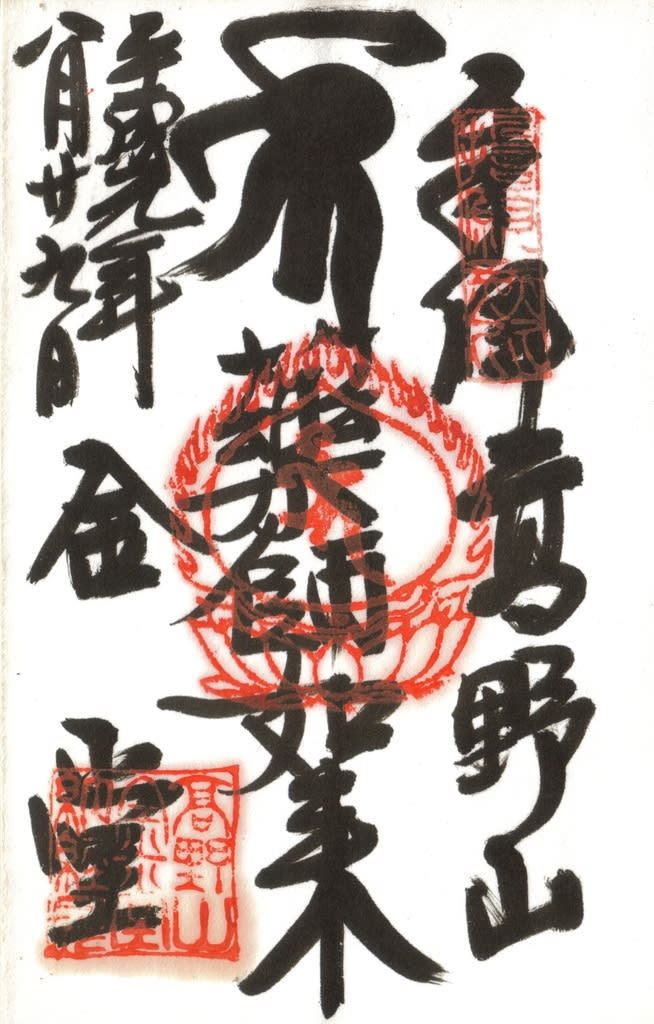

私が御朱印を集め始めたのは中学生の時、四十一年前のことだった。中高一貫校ということもあり中学の修学旅行は中3と高1の間の春休み、昭和五十三年の三月だった。最初に訪れた薬師寺の参拝を終えて靴を履く時に入り口で売られていた御朱印帳が目に入って、側にいた担任の世界史の先生にあれは何ですかと質問した。私は授業でわからないことがあっても手を上げて質問するようなタイプではなかったけれど、その時はちょうど隣に先生がいて聞きやすい状況だったのだろう。そしたらその先生、御朱印帳を買って御朱印を入れていただき、中でガイドをしてもらった若いお坊さんにも書いてもらって、私に手渡した。この時私がお金を払った記憶はない。今その御朱印帳を見ると、最初にある信綱の

逝く秋のやまとのくにの薬師寺の塔の上なる一比良のくも

の歌は最初から書かれていて日付だけ入れたように見える。

その次にその日書いていただいた薬師寺講堂とガイドのお坊さんの御朱印、書いた人のサインが入っているのは私の御朱印帳ではこれだけだ。

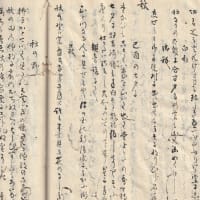

この時は厄介な物を押し付けられたのではないかという気もチラッとしたけれど、元来文学歴史に興味があったこともあり、修学旅行の残りの日程で結構集めて、その後も旅に出る時には御朱印帳を持って行くようになった。二年後の高校の修学旅行では鵜戸神宮の御朱印をいただいた。

中高二度の修学旅行で御朱印をいただけたのは有無を言わせず御朱印帳を私に押し付けた先生のおかげであろうか。その後大学に入ってから十年間京都に住んだけれど、その頃は千円財布に入っていれば何かお腹に入れたくて御朱印はあまりはかどらなかった。ひとつお気に入りを上げるとすれば曼殊院門跡で、

まよはしとかねてきゝをく山路かな

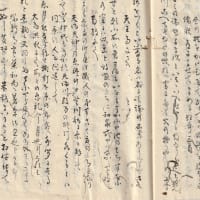

と読める。曼殊院といえば古今集の写本が伝えられていて、今このブログに書いているような趣味にも通じることで思い出深い。広島に帰ってからもあまり機会がなく、毘沙門さんの初寅に詣でた時からまたぼちぼちお参りするようになった。

近年、御朱印が流行っているのは結構なことではあるが、気になることもある。昔は、神社とお寺で御朱印帳を分けろとは言われなかった。神式あるいは仏式の御朱印帳というのは聞いたことがない。確かに最近神社で御朱印帳を出すとパラパラながめて「お寺さんか・・・」などと言われる。明治の廃仏毀釈の悪夢が脳裏をよぎる。天皇家も永く仏教に帰依していらっしゃった。明治の神道イコール日本の伝統ではないことを申し上げておきたい。

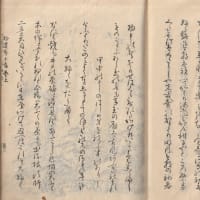

現在、父が入院していることもあり、最後はやはり薬師如来の御名を唱えたいと思う。

南無薬師瑠璃光如来

おん ころころ せんだり まとうぎ そわか