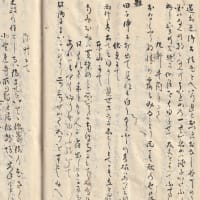

栗本軒貞国詠「狂歌家の風」1801年刊、今日は恋の部から一首、

寄張抜恋

張ぬきのうなつき女夫中のよさ牛と寅との一ツちかいて

「一ツ」は縦書きだと一の右下にカタカナのツが小さく添えてある感じであるけれども、半角で入れてみたら読みづらかったので全角のカタカナとした。

張抜とは張り子のこと。狂歌棟上集から用例を一首、

吹風か千里はしれとさそひてもかふりをふれる張ぬきの虎 (香鳥)

香鳥の歌は首を横に振っていて、貞国の歌は縦にうなずいている。「張り子の虎」といえば何を言ってもうなずいているイエスマンみたいな使い方もあるようだが、実際の虎の張り子は検索すると首を左右に振るものも出てくる。もっとも風が吹くと横に動くのが自然かもしれない。

広島大学文学部内海文化研究室編「内海文化研究紀要11号」には、この歌を貞国愛用の五段に分けた書式で書いた短冊の写真がのっている。ここでは女夫が「め夫」となっている。「めをと」はもちろん夫婦のことで、夫婦仲の良さを詠んだこの歌は短冊や色紙に書くには都合が良かったのだろう。

(短冊にこのような配置で書いてある。この一句ずつ五段に分けた書式は聖光寺狂歌碑など貞国の歌に多数見られる。)

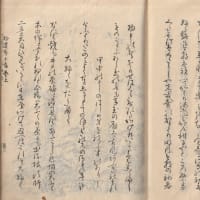

つまりここでは恋の部に入っているけれど、賀の歌として十分通用する一首だろう。「柳井地区とその周辺の狂歌栗陰軒の系譜とその作品」には夫婦仲を詠んだ貞国の賀の歌が一首ある。

祝

幾千代もかはりなし地と祝いぬる ご夫婦仲もよし野塗師(うるし)や

梨地は漆塗りの蒔絵技法。変わり無し、夫婦仲も良し、にかけて梨地と吉野塗師を持ち出している。「狂歌手毎の花」から梨地の用例をみておこう。

山花 一粒亭萬倍

又と外に類ひなし地の箱根山花の錦の高蒔絵かも

なし地、箱、錦、蒔絵という縁語になっている。

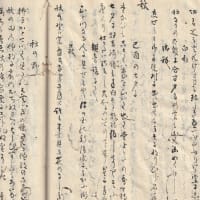

話を戻して、このような祝賀の歌を提供することは狂歌師の重要な役割だったと思われる。(もっとも専業の狂歌師というのは聞いたことがなく、貞柳ならば菓子屋、貞国は苫の商いとおのおの職業を持っているのだけれど) 広島尚古会編「尚古」参年第八号に入っている、倉田毎允著「栗本軒貞国の狂歌」にはそのような詞書を持った歌が二首入っている。少し長いが引用してみよう。

貞国住居の裏合せの家に小国と云へるがあり正月

早々朋友數多集ひ謡或は碁なんもてあそび居ける

折ふし貞国を呼び来らんと人もて云ひ遣りなんぞ

祝してたべと述べければ、貞国旨酒に酔ひ臥して

ありけるにぞ、得参らざれど祝しは呈せんと、併

し數多の人々へ祝し上げんことは叶わざれば、こ

の寄り集ひ給へる人々の年齢を残さず算へ玉へと

ありけるにぞ、各々の年の数を算盤へ加へ計へ見

れば其數三百四十六と云ふ數を得たり、直ちに其

由を告げければ、いざ読み祝して上げんとて

算ふれば三百四十六つ間敷皆春の日の長生喜(いき)の友

皆人笑ひ且つ感じあへりとぞ

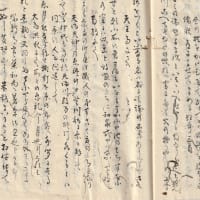

日なり、此両日の賑いの為め見世物と称して町々

大なる物の形なん作りていとめつらかなる細工多

かる中に、円入寺と云へる寺の町へ瓢べを以て鯰

をおさへたる形を造りたるが、見物の諸人町々群

集の中誰れありて何物と云ふことを弁へず、看過

るもの評定区々なり、然るに之れを営みし人自ら

不出来なることを知れど、今更改むることもなら

ざれば、彼是れといと気色を損じ、貞国か元へ行

き云々の由を述べ、鯰なる事を諸人いひくれんこ

とを祝してよと乞ひければ、

ひょうたんの軽口ちよつとすべらかす鯰のせなへ押付の讃

之れにて往き来の人々興じあへりとなり