みなさま、本日もありがとうございます。

ただ、このような制度改革を急いで一気に

今回は以上です。

しばらく間があいてしまいましたが

「れくす先生の歴史授業」を

再開します。

前回は、

古代中国の春秋時代&戦国時代を

行いました。

今回は

「秦の中国統一と、始皇帝の政策」

についてです。

1 秦の中国統一

春秋時代&戦国時代は、

いわゆる戦乱の時代でした。

どの時代でも戦争はおきますが、

「戦乱」というワードが使われる時代と

いうものは、

「コロコロと、力の強い人(国)が

かわり、政局が安定しない」

「強い国の配下にくだる国や、

戦争で負けて滅ぼされる国、も多くある」

など、政治形態やトップが

安定しない状態を言うことが多いです。

「戦乱」状態であった

春秋時代、戦国時代は

紀元前8世紀から紀元前3世紀まで

続きます。約500年間です。

とてつもなく長いです。

この「戦乱」状態を終わらせたのが

秦(しん)です。

秦は、戦国時代に存在していた国の一つで

戦国時代に次々と戦争に勝ち、他の国々を次々と征服していきます。

そして、最終的に、

当時の「中国」という地域範囲での

すべての国が秦国の王に

従う形になりました。

このことを別の言い方で言えば

「秦による中国統一」です。

この秦による統一の時代を

本日、見ていきます。

秦による中国統一は、

紀元前221年と

なります。

年号(正しくは西暦)を

覚えることに固執して

教科書をまとめない、

問題を解かないぐらいなら

覚える必要はありませんが

教科書まとめ、問題演習も行うつもりなら

年号(西暦年)覚えておいたほうが、

理解や想像の幅は

広がります。

なぜなら、

この「統一王朝の秦の成立」の前と後では

中国の政治や文化の世界観が異なりますので。

紀元前221年は歴史の

大きな転換期となります。

秦、そして、次に習う漢、

この2つの王朝は、

19世紀まで続く、東アジアにおける

中国中心の世界観(中華思想)と

それに伴う、政治、貿易(外交)体制の

世界観の基礎が作られた王朝です。

日本の歴史にも大きく関係してきます。

2 始皇帝という名称

これから習っていく中国の王朝のトップ(政治の頂点にたつもの)は、

「皇帝」という

名称(称号)を使います。

この「皇帝」の称号を

初めて使った(使い始めた)のが

秦です。

中国を統一した

秦王であった政(せい)という人物が

統治者の称号を、

それまで使われていた「王」に代わって

「皇帝」としました。

「皇帝」という名称は

「王」を超える存在という位置づけの

ものです。

秦の統一前の、戦国時代は

各地の国々のトップが「王」を名乗り

「王」同士の覇権争いの時代であったので

いくら秦が他の国を征服したからといって「王」を称しても、争いは再開するかもしれません(戦国時代の再開)。

そこで、

「王」をまとめる(超える)存在として、

新しい名称「皇帝」を使うのです。

では、「皇帝」という言葉は

どうやって成立したか?というと、

中国の神話(伝説)の存在から

作った造語(略語)です。

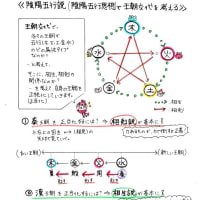

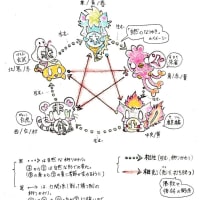

中国の神話(伝説)で、

中国の統治者に、「三皇五帝」と

まとめられる8人の人物(政治のトップ)が

いました(伝説上の人物なので実在していたか?は不明。)。

この三皇の「皇」、五帝の「帝」、から

「皇帝」という名称が生まれました。

この「三皇五帝」の時代の統治者は

世襲制(親から子に、などの血族者に位が譲られる制度)でなく、

徳のある人物に位を譲っていた、と

されています。

その三人の「皇」、五人の「帝」のあとは

世襲制になりました。

伝説上の王朝である「夏(か)」が

世襲制を始めました。

(歴史上では、「殷」から習いますが、伝説上では「夏」→「殷」の順番です。

歴史では、実際に遺跡等が、出土されないと、存在したとは言えないので。

夏王朝の遺跡は存在してないので

実際にあった王朝なのか、想像上の王朝なのかは、現時点では、不明です。)

三皇五帝のことについては、後日、

別記事(徳とは何か?陰陽五行説、「禅譲」と「放伐」、「易姓革命」等)で

お話します。

秦による統一を果たした秦王(政)は、

初めて皇帝を名乗った人(それ以後、中国の統治者が名乗る皇帝の名称を使い始めた人)のためら「始皇帝」と呼ばれます。

テストでは「始皇帝」が

固有名詞、人物名のように

使われます。

テストでは「始皇帝」と書けば

基本的には大丈夫

です。

3 秦の始皇帝の統治

秦の始皇帝の統治の仕方は

中央集権的です。

中央集権とは、

一つの組織(中央の組織)、

今回でいうと「皇帝」に権力が

集中する、ということです。

戦国時代は、それぞれの王が、力を持って

それぞれ独自に政治をしていた状態だったのを、きちんと終わらせるには、中央集権という形にしないと、また戦乱がおこってしまいます。

中央集権を悪いように言う

人もいましたが

中央集権そのものが

完全に悪いわけではなく

一つの統治方法の一つで

そのときに必要だった統治方法を

したにすぎません。

歴史を学ぶうえで

「良い」「悪い」という価値観で

見ないことは大切です。

あくまで「良い」「悪い」は

現代の価値観、個人的価値観

からにすぎないので。

他を知ることが歴史を学ぶうえで

必要です。

「良し悪し」の価値観で

歴史を見るということは、

自分の世界からしか歴史を

見ることができず、

永遠に、歴史人物の行動原理を

理解できません。

理解とは、同調ではありませんので。

ただ「事実のみを受け入れること」です。

話を元に戻しますね。

秦の始皇帝は

政治的な制度の統一だけでなく

あるゆる単位(度量衡)の基準も

統一しました。

度量衡(どりょうこう)とは、

度は長さ、量は体積(容積)、衡(こう)は重さの単位のことをまとめた言い方です。

今では、長さや体積はセンチメートル(cm)の単位、重さはグラム(g)というヨーロッパの単位基準を使ってますが、

単位基準は、時代や場所によって違いました。

中国では、戦国時代に国ごとに、単位がありましたが、その基準を中国内(秦の始皇帝の領土内)では統一しました。

また、他にも、文字や貨幣も統一しました。

それにより、中国全土で、

同じ文字、同じ基準で動けるのは

とても効率がよくなります。

今は、それ(単位や文字の統一)が

あたりまえになっているので、

「統一する」というのが

どのように人々の生活に影響を与えるか?

の想像がしづらくなってますが

この度量衡等の単位統一は

かなり生活がかわります。

基準が場所によってマチマチだと

不平等や不便さ

が生じやすくなりますから。

また、当時は、北方の異民族(中国にとっての異民族)が、定期的に、移動をして、

中国の領地に入ってくることがありました。

戦国時代にも、北方の異民族の侵入のおそれがあるため、侵入防止のための砦(城塞)いわゆる横長の城(長城)を、

各地(各国)がつくっていました。

その点在していた砦(城塞、長城)を

秦の始皇帝は連結しました。

そのことを教科書では

「万里の長城を整備した」

と書かれています。

「万里」の「里(り)」は

長さの単位ですね。

「万里」というのは、

正確な数値でなく、

「めちゃくちゃ長い」みたいな

意味合いで考えて大丈夫です。

時々、秦の始皇帝が万里の長城を「造った(作った)」と思う人や、

現在存在している形の「万里の長城」を

秦の始皇帝が造った、と思っている人がいますが、秦の始皇帝より前の時代から作られていた長城を整備しただけであること、今の万里の長城は、のちの明の時代に改修された姿のものです。

万里の長城が整備された理由を

記述問題で出されることがあります。

しかし、問題集によって、答えは様々。

「北方の異民族の侵入を防ぐため」

「北方の遊牧民族の侵入を防ぐため」

「匈奴の侵入を防ぐため」

など、北方の異民族と書くか、北方の遊牧民族と書くか、ダイレクトにそのときの「北方異民族(遊牧民族)」の名称の「匈奴(きょうど)」と書くか、の違いがあります。

匈奴という名称は、高校レベルの歴史で

習いますので、中学では、そのような書き方をされません。

おそらく、20年前だと、「北方の異民族が〜」と教えられた人が多いのでは?と思います。

ただ、「異民族」という呼称は

「中国側」という片方側からの視点ですので、今は、「遊牧民族」という書き方のほうが良いとは思います。

「遊牧民族」という名称は「遊牧」を生活基盤している「民族」という意味合いです。

遊牧民族は、世界中の色々な地域で

生活しています。

高校レベルの世界史を習うと

「遊牧民族」の動きが歴史を大きく

変えることも多々あります。

また、遊牧民族とひとくくりに

考えるのでなく、様々な遊牧民族が

歴史で登場します。

戦国時代、秦の始皇帝の時代には

中国側から見て北方で生活していた

遊牧民族の動きがさかんで、

そのために、中国は万里の長城が必要に

なりました。

北方以外にも、

遊牧民族の人々は生活していますので、

記述問題では「北方の」まで書く必要があります。本当は「中国から見て北方の」と書いたほうが良いのでは?と思いますが

質問内容が中国側からの話になっているので、「北方の」からで良いと思います。

また、秦の始皇帝の権力の大きさを物語っている遺跡があります。

それが、兵馬俑坑(へいばようこう)。

兵馬俑坑は、始皇帝の墓の近くから発見された、人や馬の形をかたどった、実寸大の焼き物がたくさん並べられているところです。

(兵は兵隊、

馬は馬(馬車の馬、戦車の馬など)、

俑は殉死者の代わりに埋葬した人形(ヒトガタ)の像、

坑は穴(生き埋め用の穴や鉱物を取り出すために掘られた穴)のことです。)

精巧でリアルな、大量の像をつくることが

できること、それをやりとげたことは、かなりの権力がないと難しいです。

ただ、このような制度改革を急いで一気に

やりとげた、ということは、

かなりの反発も招きます。

制度改革だけでなく、

反乱をおこす地域、人々とも

戦うので、疲弊もおきます。

反発、反乱を抑えるために

かなりの威圧、厳しい政策も

しています。

そのため、秦の始皇帝が

生きている間は、秦は続きましたが

彼が亡くなったあと、ほどなくして、

また争乱の時代になり

秦は、滅びます。

そして、争乱ののち、

漢による統治が始まります。

今回は以上です。

よく、「秦」については

悪く言われることは

あります。

確かに「被害者」であった人々は

多くいるため、「悪く思う」ことは

個人の自由です。(悪く思うから、

攻撃するは駄目です。)

ただ、「歴史を習う、歴史を教える」と

いう立場のときは、どの歴史人物、どの王朝でも、その時代に真剣に生きた、彼らの信念や考えがあった、と「個としての尊重」をして説明したいと私は思います。

敗者や短期間で滅んだ王朝を

「愚弄して終わる授業」や

「勧善懲悪(片方を善人、片方を悪人、悪人は必ず滅びる)という視点での授業」を

しないよう、心がけてはいます。

歴史の学びとは

「流れを知り、未来を予測する」

「予測した未来に向けて、自分は

どう生きるか?を模索する力をつける」

ものだと思うので。

秦の始皇帝がどうしてこのような政策を

行う必要があったのか?の背景や、

秦が短期間で滅んだ理由を知る、

歴史分析することが

大切なのかな?と。

ご覧いただき、ありがとうございます。

次回は「漢王朝」について、です。

完成しだい、アップいたしますね。