みなさま、本日もありがとうございます。

これにて、道具編は終了です。

昨日の続きで

「ASDの子が癇癪おこさず絵を描ける方法」道具編シリーズです。

道具編は今回で終了です。

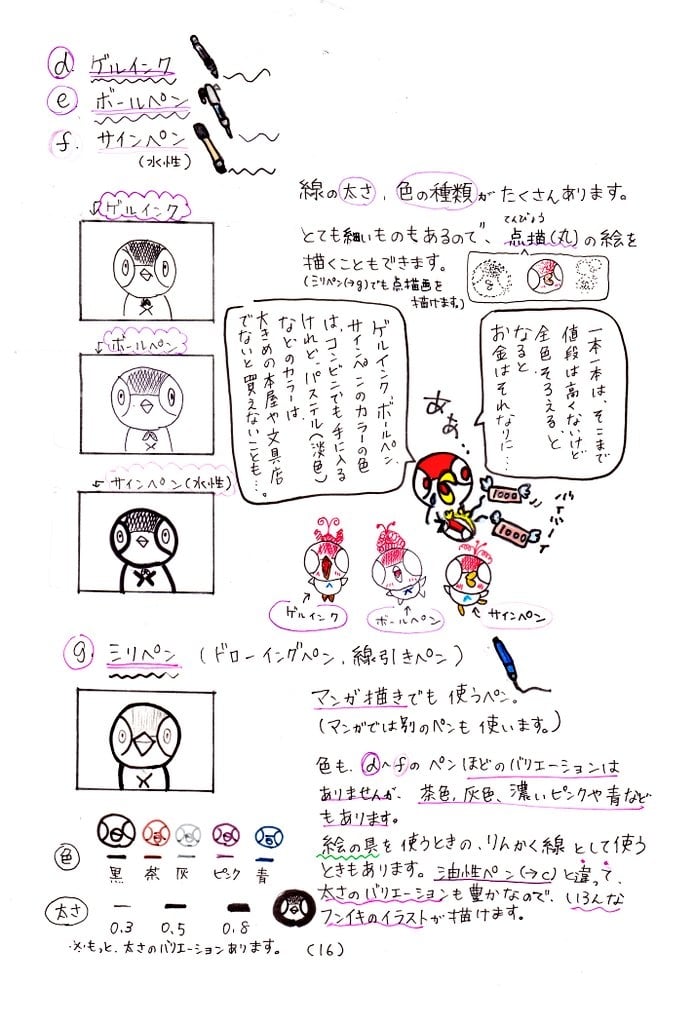

前回まで、

ペン、紙、と個別に見ていきましたが

今回は、その組み合わせのお話です。

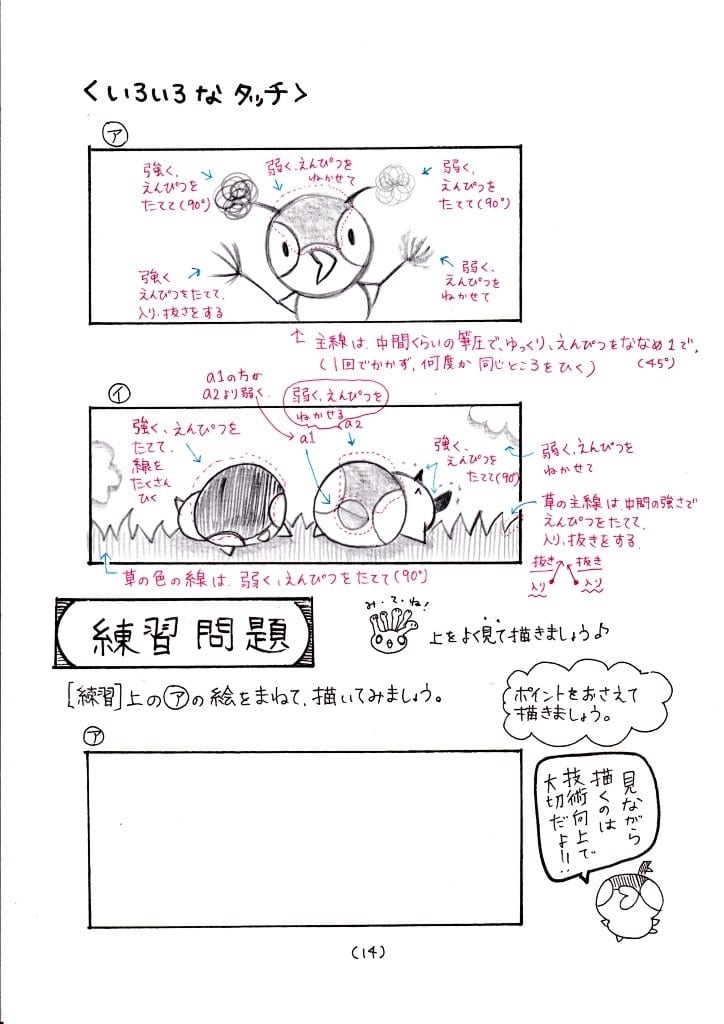

小学校では、紙は基本的には

図工の色塗りは画用紙、

白黒印刷用(運動会の表紙募集の紙など)は

コピー紙(わら半紙の場合も)です。

どちらの紙も、一色ずつ塗ったり、

一本線を書く分には問題ないのですが

何度も塗り重ねたり、

水分量が多い塗り方を続けると

紙が破けてしまうことが多いです。

そのため、学校とは関係なく

絵を描きたい時、

ペン画ならケント紙、

水分量を多く使う着色の場合は

水彩紙を使う、などをします。

ただ、ケント紙や水彩紙は

画用紙よりも、値段が高く、

売り場も限られているので、

練習用なら

ペン画はコピー紙、コピー紙の裏、

絵の具の着色なら画用紙で、

という形で良いと思います。

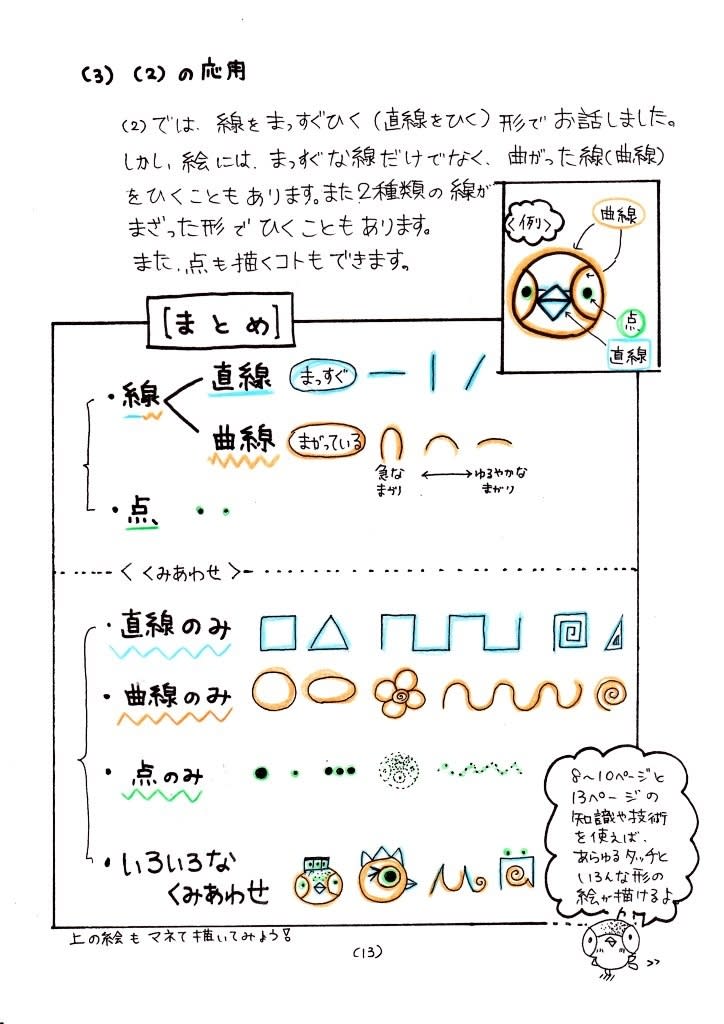

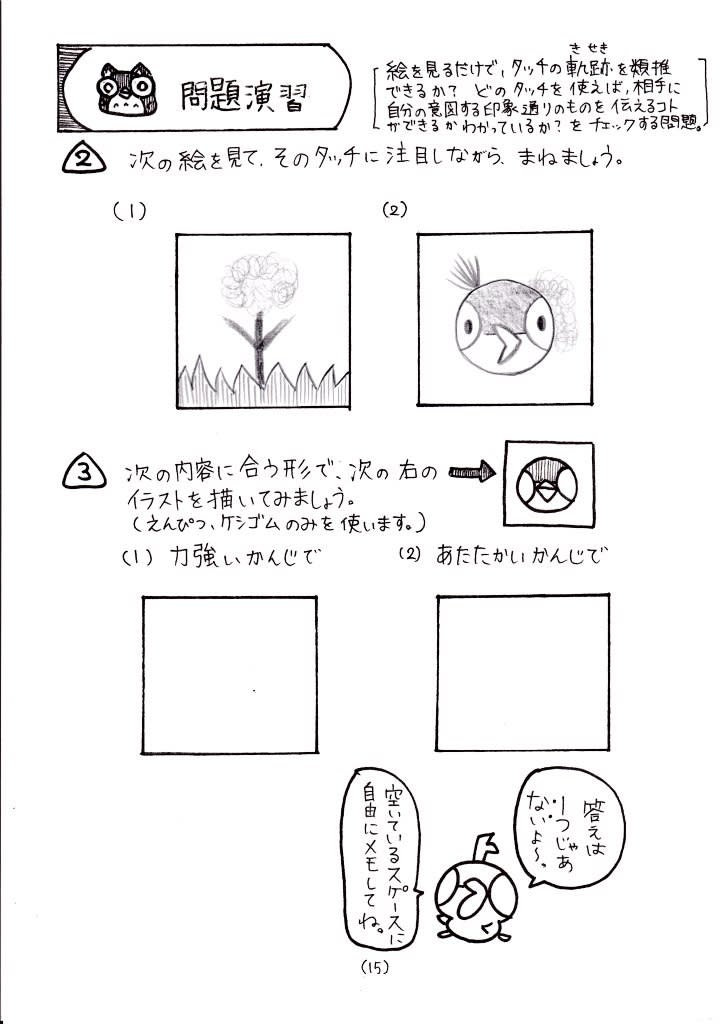

自分が描きたい絵を描くための

ペン、色鉛筆、絵の具などの

線や色をのせる道具を決めたあと、

どの紙を使えばよいか、わからないとき

お店で紙を見たら、裏面や表紙に

「アクリル絵の具に使えます」や

「水彩画用」

などが書いてありますので、

それを見て、購入していただければ

と思います。

また、筆記具一つに一つの紙、

という組み合わせをする必要はないです。

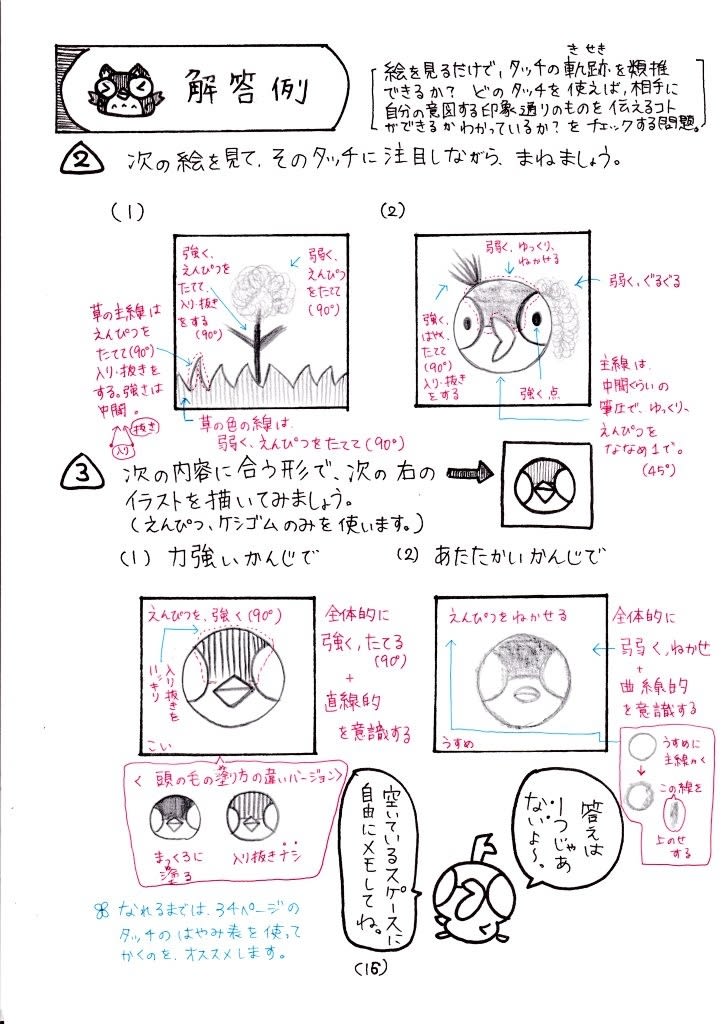

今回は、いくつかの例を出して

画像をつくりました。

これにて、道具編は終了です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

このシリーズは、他にも作成してあるので、また定期的にアップしていきたいと思います。