みなさま、本日もありがとうございます。

《国内(領土拡大)》

秦の始皇帝の時代でも中国を圧迫していた

先ほども話したので重複になりますが

次回は、時系列的には

今回も、れくす先生の歴史授業シリーズの

続きです。

前回は、秦の始皇帝の中国統一を

行いました。

今回は、その続きで漢王朝についてです。

1 はじめに

漢についての細かい歴史は

高校レベルの歴史の内容で行います。

中学では、全体にサラッと見ていきます。

中学までは、日本の歴史に大きく関係する

世界史分野のみを習うためです。

「れくす先生の歴史授業」シリーズは

高校入試対策、もしくは、

中学校に通わずに自宅学習を選んだご家庭で

中学レベルで知っておくと、後々に勉強が楽になるもの、というコンセプトで説明しています。

中学の定期テストでは出ない内容や

それは直接入試には出されない用語を

出しているのは、そのためです。

あくまで「学校」の教育方針が合わなくて

苦しんでいる方々の精神的救いになれば、

と思って作成しています。

高校レベルのものを

そのままブログで

書くなら、

高校用のテキストや大学入試対策の

市販の参考書を読めば良いわけです。

そのスキマの時代、

中学のボンヤリした形で教えられる

偽善的なアプローチの歴史は合わないけれど、まだ高校レベルの難しい(細かすぎる内容)までは、まだ無理!という、はざまの世界の中学生や小学生に届いたらいいな、

と思ってます。

話を元に戻します。

中学では、漢の歴代の皇帝は習いません。

こまかい

「新」という王朝も習いません。

「前漢」→「新」→「後漢」という

動きもなく、前漢も後漢もまとめて「漢」!

「新」の存在は語られません。

日本が中国と大きく関係するのは

「後漢」からです。

しかし、「漢」について習うのは

「前漢」の場合のものも多いので

ごっちゃになってるなぁ、とは

思います。

今回のこの記事も、そこらへんは

詳しく分けてはありません。

中学レベルでは、

漢はどういう政治をしたのか?

のみに主軸をおいて、お話したいと

思っているからです。

なので、日本が交流を始めたのは

後漢だけれど、その後漢の元となる

前漢がどのように世界をつくって

いったのか?を見てほしいと思います。

漢の政治思想や文化、世界の考え方は

のちの日本の歴史にも大きく影響を与えますので、そのあたりのものは、

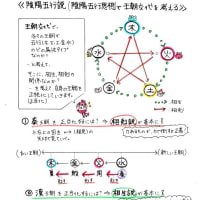

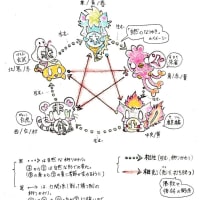

次回の記事(陰陽五行説、易姓革命、歴史書などの記事)にて書かせていただきます。

前置きがいつも以上に長くなって

しまいましたが、今から始めます。

2 秦の滅亡

紀元前221年に中国を統一した秦でしたが

急激すぎる統一政策などのため反感も多く、秦の始皇帝の死後、わずか15年で

滅亡しました。

そして、また、争乱の時代になりました。

この時期の争いは、

高校教科書の古典(漢文)の分野で習う

「項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)」

の争いの時期です。

項羽と劉邦という人物は、

文学や歴史が好きな人なら

聞いたことある、というか、

常識で知っている人物名でしょ!

と思う人がいるレベルの人物なのですが

中学の歴史では習いません。

国語で習う故事成語では

出てくることはあります。

「四面楚歌」は聞いたことが

あると思います。

この故事成語は、項羽と劉邦の争いの

話から生まれた言葉です。

項羽と劉邦の争いで、

最終的に勝ったのは、劉邦でした。

そして、その劉邦が開いた王朝が

漢です。

(中学では、中学の王朝を開いた人物名は

秦の始皇帝以外では、ほとんど出ません。)

2 漢による統治の開始

漢は、紀元前202年に

中国の統治を開始しました。

漢は、

秦の制度の多くを受け継ぎ、

秦の失敗を教訓として

政治をしました。

秦と漢で決定的に違うのは

どの政治思想をベースに統治したか?

というものと

何代かけて国の形を作ったか?の

国づくりのペースです。

秦は、法家の思想をベースに1代だけで

一気に国の形を作ろうとしました。

法家の思想は、

今の法治国家の思想に通じるものもあり

さらに現実的なので、

その結果、意味のある統治の制度を

秦の始皇帝がつくることができたのは

確かです。

しかし、問題だったのは、

「急すぎた」ということ。

どれだけ「正しい」だとしても

「急に」の変化は反発を招きます。

人間って、

「正しいから動く」という人

ばかりではないので。

漢の場合、

秦の始皇帝が統治の形の基礎を

作ってくれたので、その形をベースに、

時間をかけて、何代もかけて、

国をまとめていきました。

さらに、漢の政治思想は、儒家のもの。

儒家の思想とは、いわゆる

儒教、儒学のことですね。

(中学では、儒教という名称で

使うことが多いので、

以後、儒教と書きます。)

儒教は、「孝」という家族道徳を政治の世界にもあてはめ、「徳」による政治で、愛情をもって社会秩序を実現しようとするもの。

リーダーは、真面目で慈悲深い人が理想です。一言で言うと「徳のある人」が理想。

これだけ話すと、

漢というのは

「マンガやアニメの世界の、

民のことを常に考え、

愛情ゆたかな皇帝。

そして、その皇帝のことを慕う国民が

幸せに暮らしている国。」

みたいなイメージを持つでしょう。

それが、間違いというわけではないですが

現実というのは、そこまで甘くない。

ただ、漢が、

「人間というのは、感情がある生き物だ」と

思っているのは間違いなくて、

それをベースに統治をしたからこそ、

長く続いたことは間違いないかな?と

個人的には思います。

また、「徳のある人が皇帝になる」と

いう考え方を正しいとしたほうが

漢にとっては都合が良いのは確かなんです。

それまでの皇帝の血筋を

もっていない人が

次の皇帝の地位につく、というのに

「徳をもっている人が皇帝になるのが

ふさわしい」としたら

「漢王朝の存在は正しい」と

できますので。(漢を開いた劉邦は

秦の始皇帝の血筋ではありません。)

このあたりは、儒教だけでなく

陰陽五行説の考え方も出てくるので

次の記事でお話しますね。

漢は統治を開始し、何代もかけて、

領土を広げ、大帝国を築きます。

《国内(領土拡大)》

秦の始皇帝の時代でも中国を圧迫していた

騎馬民族を、漢は撃退しました。(前漢7代目皇帝の武帝のときに、匈奴を撃退。)

それにより、西方(タリム盆地あたり)まで

漢の支配を広げました。

また、匈奴との戦いの過程や

西方まで領土が広がったことから、

西側(オリエントやヨーロッパ側)に

中国の存在が知れ渡り、

漢に使者をおくる国もあり、

それに伴って、交易路も徐々に

でてきました。

それがシルクロード(絹の道)です。

また、漢は行政区画も整備し、

領地を支配しました。

その中で「郡」とい行政区画のタイプで

まとめられたものの1つに、

「楽浪郡(らくろう ぐん)」という

場所(区画地域)があります。

楽浪郡は

北東部から朝鮮半島にかけての

地域におかれたものす。

この地を征服した漢王朝が

楽浪郡をおいて、支配しました。

《国外(外交、貿易)》

次に

外国との関係(貿易、交易)は

《国外(外交、貿易)》

次に

外国との関係(貿易、交易)は

どうだったのか?

を見ていきます。

歴代の中国王朝の貿易を見る際に

気をつけなければならないことが

あります。

東アジアを除く他の国(西方)の貿易の

歴史を見ていくときは、今の世界観で見ても

大きな理解のズレはありません。

(完全に一致するわけではないですが

中学レベルなら大丈夫、という意味)

物品の売り買い、国同士の公的な貿易か

商人同士の民間貿易か?

だけに焦点をおいて見ることでオッケーです。

しかし、歴代の中国王朝では、

その視点だけでなく、

東アジア内の国々との貿易は

「朝貢貿易(ちょうこうぼうえき)」という

独特な貿易をしています。

東アジア圏内でなく、

西方の、たとえば、

ペルシアやローマ帝国等との交流は

朝貢貿易ではないので、

中学レベルなら

「シルクロードを通して、

貿易していたんだ。」

と思えば良いです。

しかし、東アジア圏内の諸国との貿易は

国の施政者同士、つまり、

中国の皇帝と、各国の王、同士の

公的な貿易であり、

かつ、中国を絶対的に上とした貿易に

なります。

それを朝貢貿易と言います。

朝貢貿易の「朝貢」について

説明します。

周辺諸国が、「中国の徳」を敬い、慕い、

中国の臣下になり、

その証に中国に使者を送り、

貢物(みつぎもの を差し出します。

貢物を贈られた中国側は、

贈られた貢物の数倍以上の価値のある物を

与える。

これが、朝貢の考え方です。

中国側からしたら、

戦争などをしないまま、

周辺の国々を自国の配下におけます。

周辺諸国からしたら、

自国の中で何かあったら

中国が守ってくれるうえに

中国の最新の文化や物品が

手に入ります。

双方に

メリットありありなんです。

もちろん、中国が

「技術や文化が最先端であること」、

「中国が、あらゆる地域の文化や物品が

とりそろっていること」

「中国が強い国であること」

という前提があるからこそ、

この朝貢貿易は成り立ちます。

そして、当時の中国は、まさに

その通りでした。

日本も、中国の強さや文化、技術に惹かれ、

使いを出しています。

「奴国が漢に使いを出して、金印を授かった」というのも、いわゆる朝貢貿易の一種です。

奴国の国王は、中国の最新の文化を手に入れるだけでなく、中国皇帝の権威を後ろ盾に

日本の中の国々の中で優位にたとうと

したのです。

金印は、正式に中国皇帝の臣下と認めた諸国の王に与えられたものです。

このあたりは、のちに書く別記事(易姓革命や朝貢貿易の話)で詳しく書きます。

中学レベルで習う内容としては。

漢と西方の貿易では、

中国からローマ帝国には

中国の絹が運ばれました。

中国側には

西方からは

馬や葡萄(ぶどう)、

インドからおこった仏教

が伝えられました。

つまり、漢より以前には仏教は

中国には信者がいなかった、

とも言えます。

今でこそ、

「仏教」=「中国の宗教というイメージ」

をもつ人もいますが、

これは、中国や朝鮮半島の国々を通して

仏教が伝わったから、

また後の中国で仏教がさかんになったから

でしょう。

何が言いたいか?というと

漢以前の中国の歴史を

「仏教」の価値観や視点で見ると

わけがわからなくなります。

中国の元々の宗教は「道教」です。

道教は伝説の人物(三皇五帝)や

王朝(夏王朝)などの神話も含んだもので

道教が、諸子百家の儒教や、のちの陰陽五行説に大きく関係してきます。

《貿易まとめ》

中学レベルの話に戻します。

この分野で中学のテストで最も出るのは

先ほどもチラッと出た

「シルクロード(絹の道)」という

名称です。

地中海地域、西アジア、と中国を

結ぶ陸路の交易路をシルクロードと

言います。

シルクロードという名称は

「絹」が交易品であったからです。

中国の「絹」というのは

当時、格別な品物です。

あんなに光沢のある美しい糸、織物は

他にはないもので。

美しい絹を作り出す技術は

当時は中国のみの独占技術です。

それだけ、中国の技術はすごかった、

ということです。

先ほども話したので重複になりますが

漢の政治は

儒教が重んじられました。

漢では、儒教が重んじられ、

それに基づいた政治をした形式が

この後の中国の世界の基礎となって

いくため、「儒教」の価値観を知って

中国の歴史を見ていく必要がある、

ということです。

儒教については

「古典」の漢文で習うことで

ある程度はわかります。

中学の教科書の故事成語でも

儒教の本(「論語」など)のお話が

載っているときはありますし

高校だと古典でダイレクトに習います。

(学校に行けばわかる、という意味でなく

教科書で自分で読むことでわかる、と

いう意味。)

中国や、東アジア諸国の歴史を習う時

行間がよくわからないときは

国語の内容を知ることでわかるときも

あります。

中学のときにわからなかった歴史が

高校生になったときにわかったり

大人になってから本を読んでわかったり

することもあるので

中学のときに歴史をならって

「わからない」と思ったことがあっても

それは「理解できる力」があるゆえに

その「理解に必要な情報」が欠けていると

理解できないときがあります。

人によって「わかる」という言葉の

意味合いは違います。

「問題がとける」=「わかる」

「テストで高得点をとれる」=「わかる」

という人もいれば

「自分の中で言語化できる」=「わかる」

「違和感が感じられず、その内容を

受け入れることができる」=「わかる」

と思う人もいます。

もし、「違和感を感じるが、その違和感の正体がわからなくて困っている」=「わからない」と思っている内容のとき、

他の人から

「この内容は簡単だから大丈夫だよ!」

「何度も問題解けばわかるようになるよ!」という善意の言葉、

「こんなん、わからないやつは馬鹿じゃん!」と悪意ある言葉を

言われたとき、

「自分だけがわかってない」と

パニクらなくて良いです。

高校、大学、社会人になって

わかることはあります。

ただ、入試という点では、

覚えてないと合格できませんので

「わからないまま、今は飲み込む」と

いう応急処置はしても良いと思います。

勉強というのは、高校や大学に行くため

だけのツールではなく、

「自分で自分を定義づけられるための、

そして

自分の人生は自分で決めるための

最高の相棒」

のためにするものなので。

話をもとに戻します。

漢は、その後の中国や東アジア諸国の世界の

基礎をつくった王朝ですが、

儒教ベースの政治以外でも、

漢以降のスタンダードになったものがあります。

それが、歴史書作成です。

歴史書をつくる、というのは

「自分の国」を知っていること、

そして、現時点で自分たちがその国における

正統なる統治者である、という証明をできる

最適なツールです。

(詳しくは次回の記事以降で書きます。)

漢でつくられた歴史書の形式が

その後も続けられ、

のちの日本でも、中国を習って

歴史書(「日本書紀」など)を

作っています。

また、他にも漢は「紙」を発明しました。

「紙」があるからこそ

詳しい歴史を何ページも書くことができ

さらに伝達もしやすいですので

紙は政治や文化に欠かせないものです。

今回は以上です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

次回は、時系列的には

この記事でも書いている

「易姓革命や朝貢貿易」の話です。

入試や定期テストには直接出ませんが

それを知るとわかりやすい、

というシリーズです。

(スピンオフ的存在)

ただ、スピンオフ的存在なので、

その記事の完成より先に

古代ギリシアの歴史の方を

先にアップする可能性は

あります。

とにかく、原稿を完成しないと!な

状態です。

ではでは、これからも

よろしくお願いいたします。