みなさま、本日もありがとうございます。

「牧畜」という言葉も

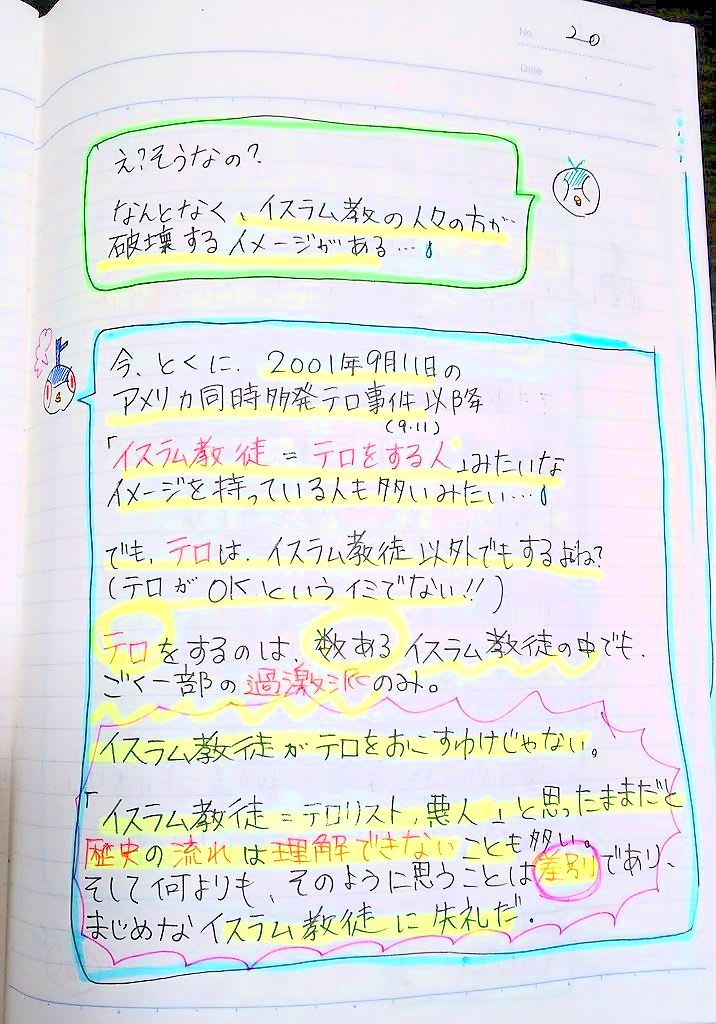

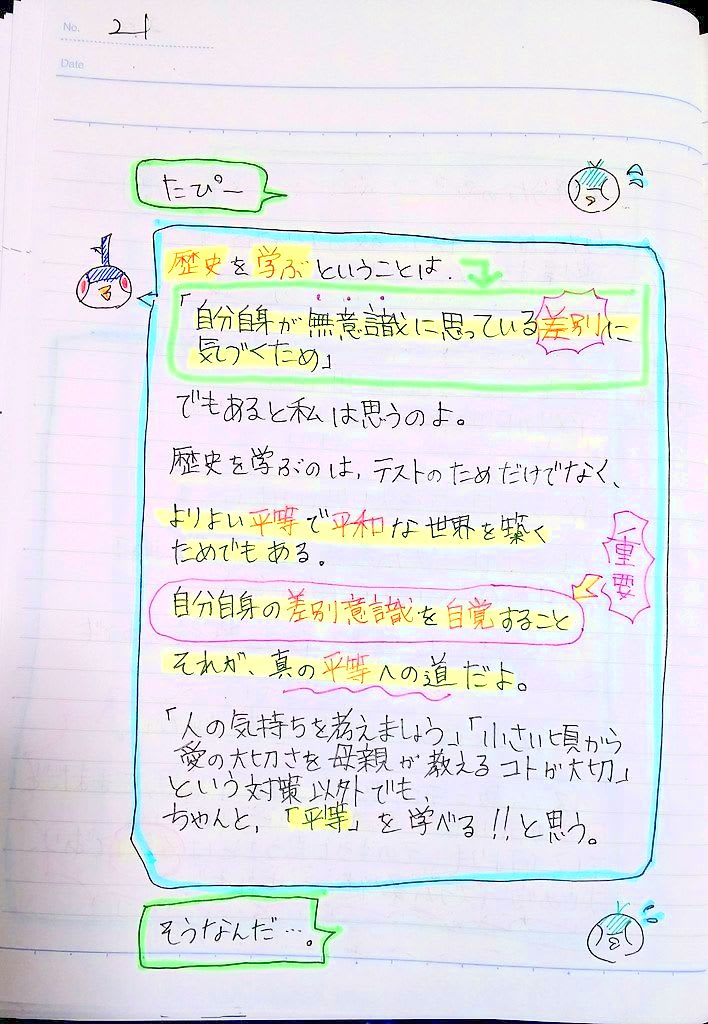

中学で習う歴史で、

真面目な絵を描くのも楽しかったです。

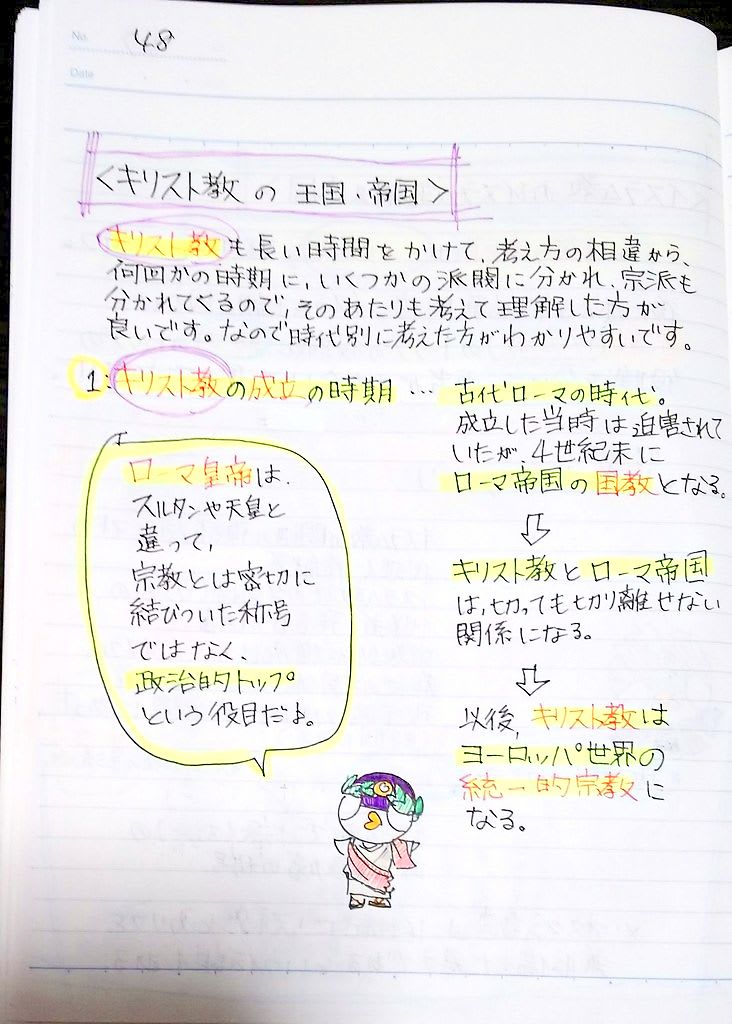

今回は、歴史そのものではなく

「社会で習う用語の見分け(社会のおとも)」についてをまとめたノートです。

今回は「牧畜」という内容に着目して

まとめました。

「牧畜」という言葉も

「放牧」「遊牧」「酪農」

という言葉も

知っているけれど

(聞いたことがあるけれど)、

見分けがついていない生徒さんを

多く見かけました。

入試で、その言葉をダイレクトに

聞かれることは、あまり、ありません。

しかし、

地理で、各地の農業を勉強するときに

例えば、

「遊牧」と聞けば、その場所が

どういう地形なのか?どの気候区分なのか?の予測がつきます。(逆もしかり)

言葉というのは、その言葉を聞いただけで

その言葉が持つ「関連用語」「背景」まで

わかることができます。

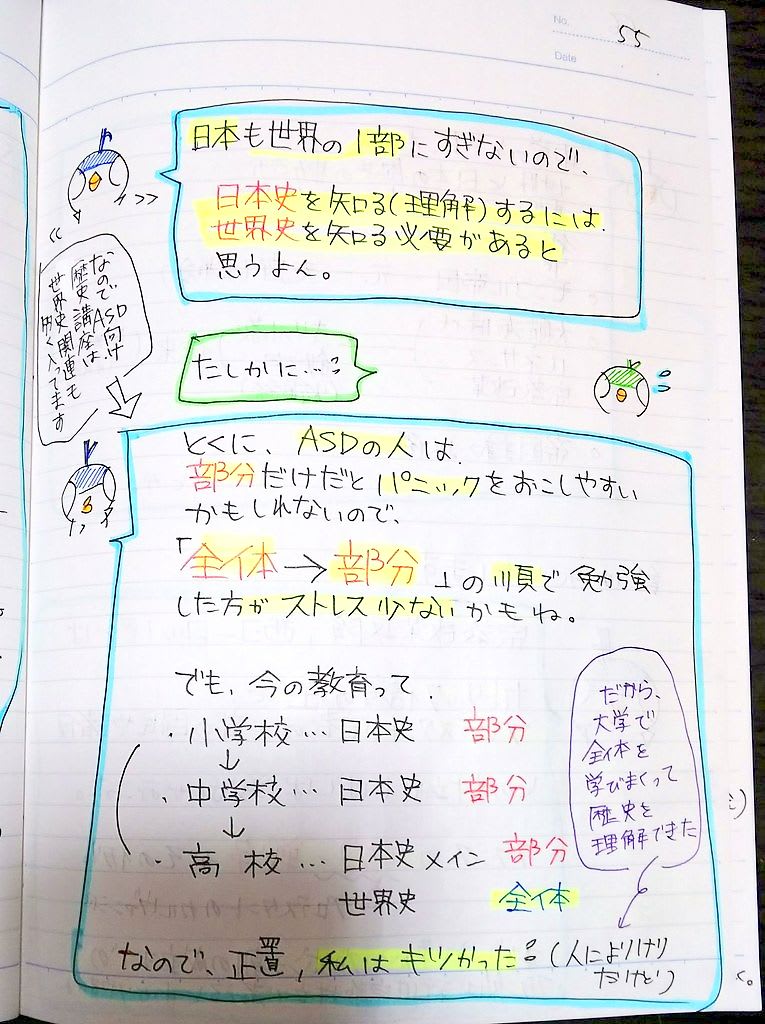

社会科を習い始めのときは、

それぞれの言葉が独立したように

見えて、たくさんの言葉(単語)を

呪文のように覚えがちです。

そのため

「社会は暗記科目」→「暗記は、歌とかゲームしながら覚えるもの」もしくは「何度も問題を解いて丸暗記するもの」

だと結論づけてしまう人もいます。

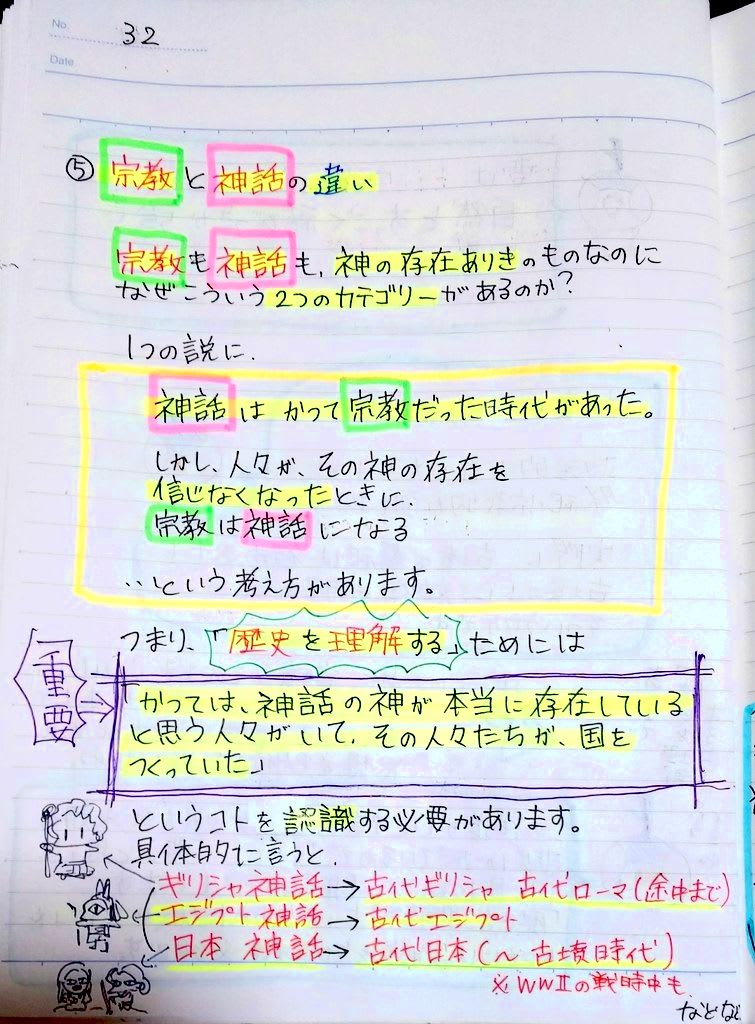

しかし、

「言葉」というのは、

様々な意味合いを持って

1つの言葉になっています。

それを、勉強していく過程で

身につけた結果、

最初は大量に見えた単語(言葉)が

とてもシンプルで系統だったものに

見えることができます。

その結果、多くの単語を覚えられます。

人間の脳というのは、

ただ単に暗記する量の限界が

すぐきますが

系統だったもの、

イメージがついたものは

すごい量を覚えられます。

なので、言葉(単語)の内容を整理し、

少しでも社会のテスト勉強(入試)に

お役に立てたらいいな、と思い、

この記事をアップしました。

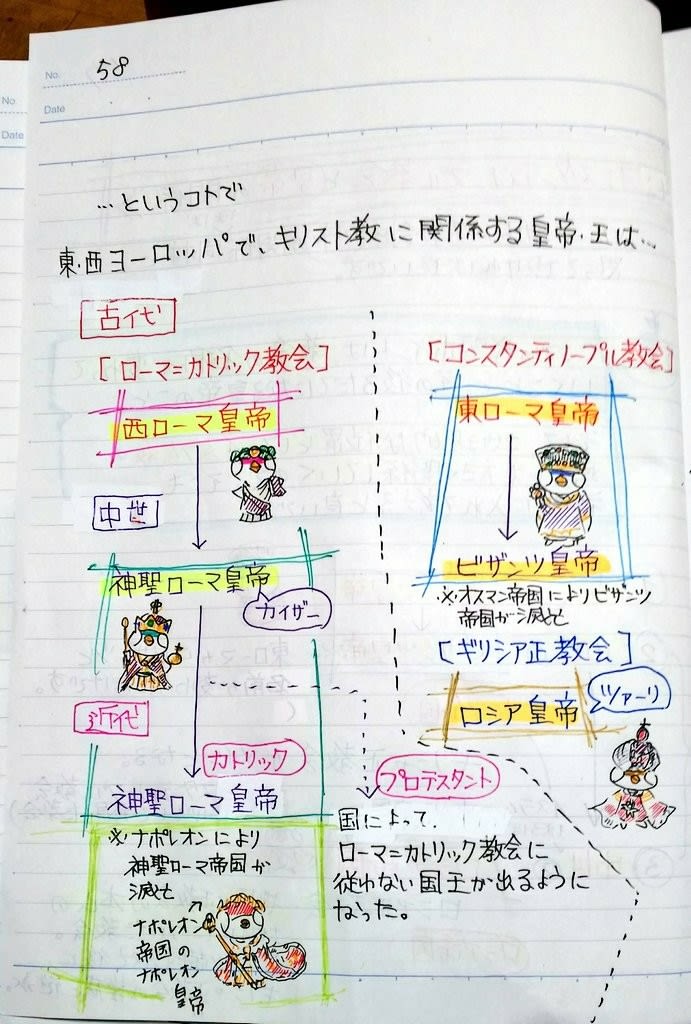

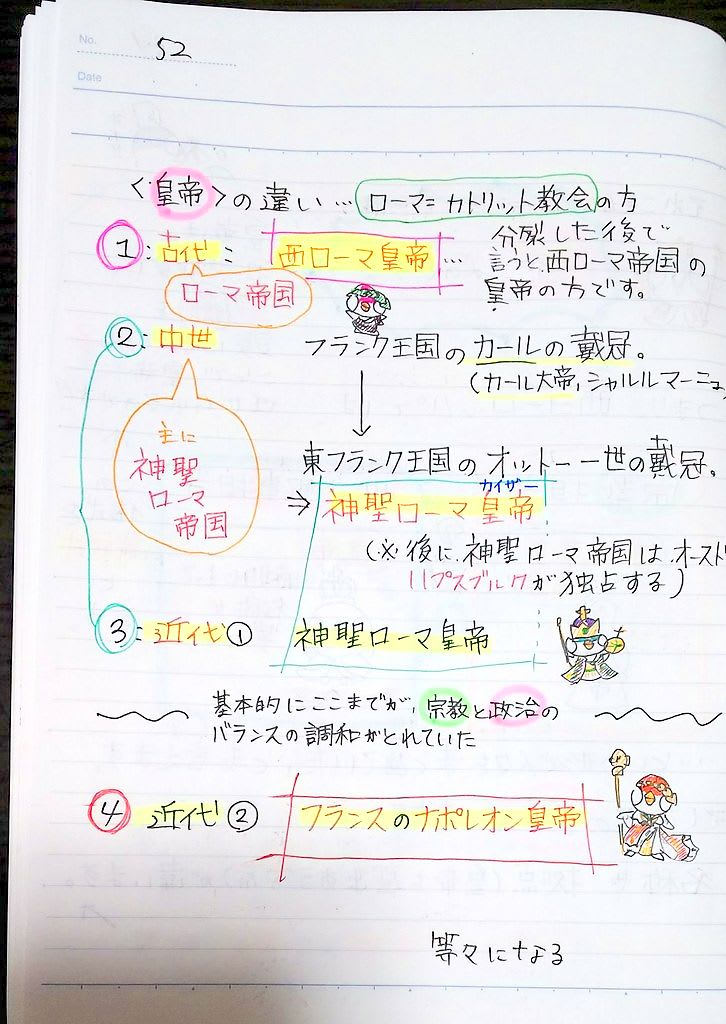

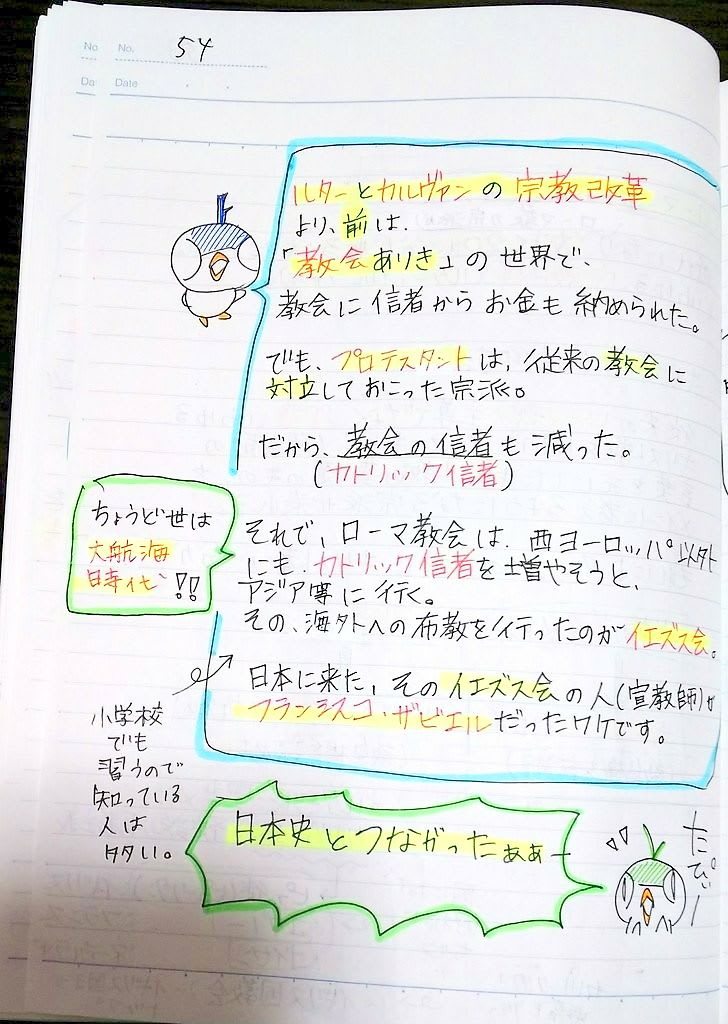

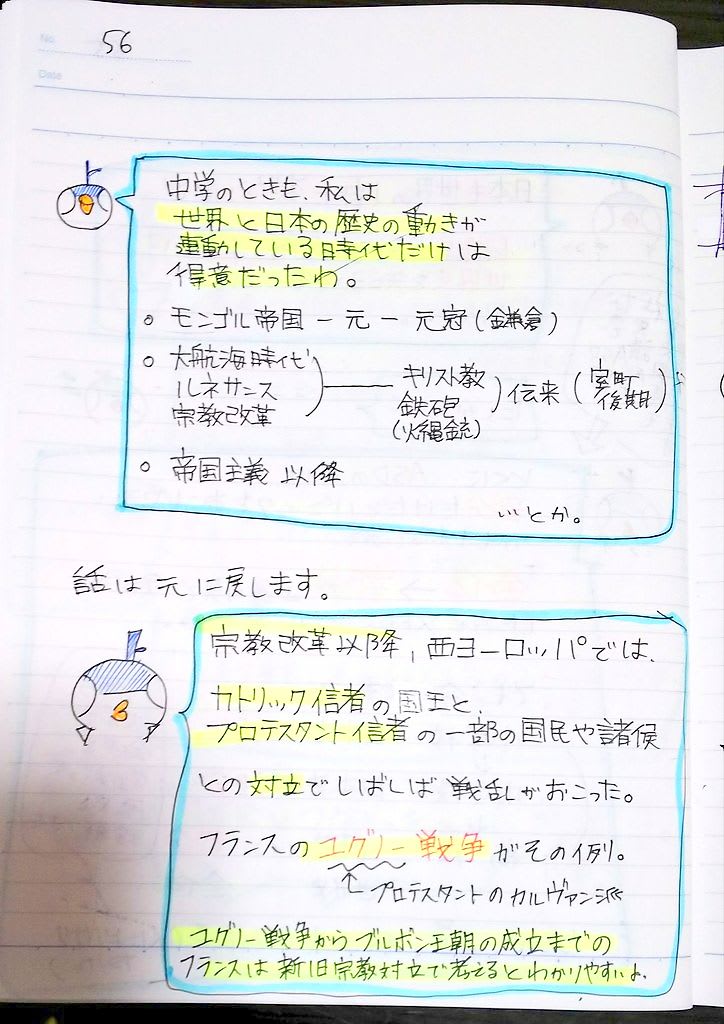

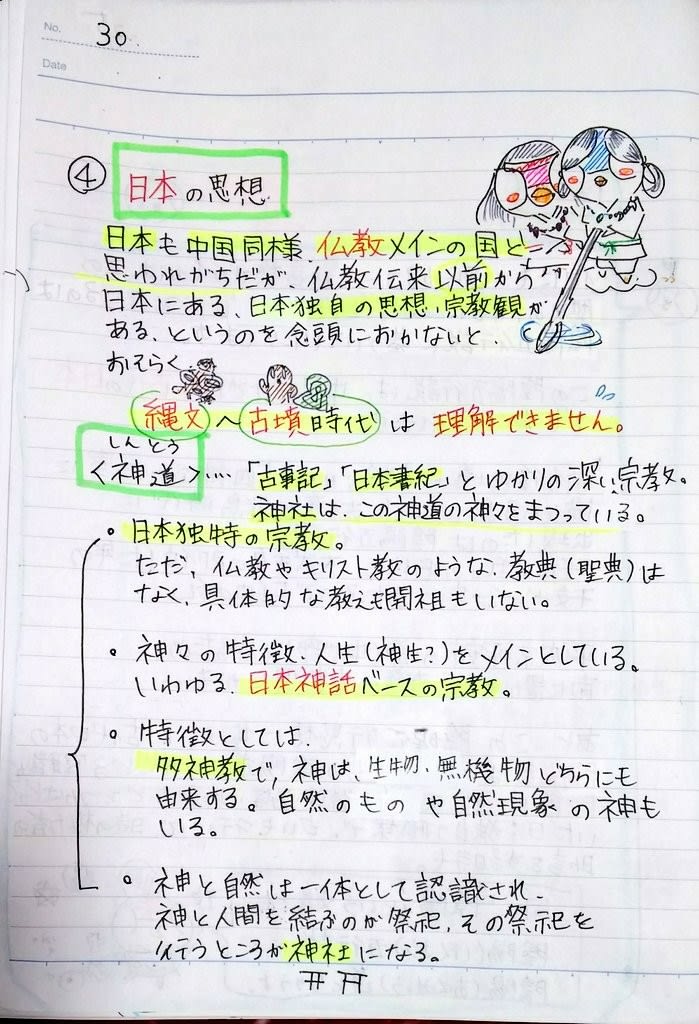

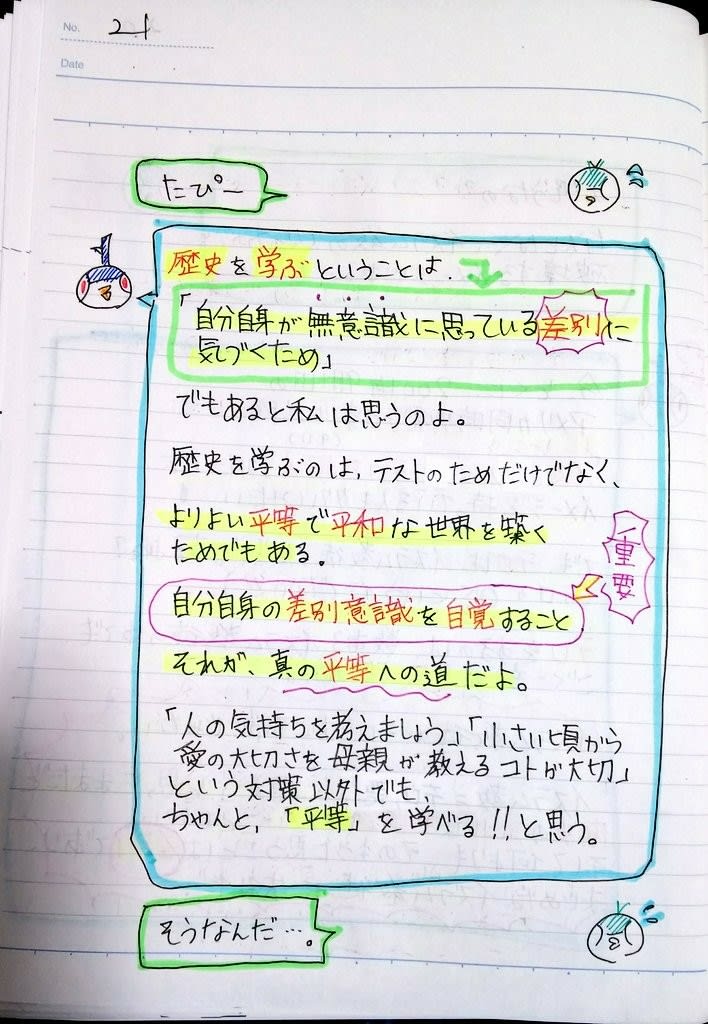

中学で習う歴史で、

モンゴル帝国、があります。

モンゴル帝国は、モンゴル民族と言われる

遊牧民族(遊牧で生活している民族)に

より作られた帝国です。

モンゴル帝国の歴史は

世界史分野を習うと

その凄さがわかります。

「ユウボクミンゾク」という感じで

言葉を呪文のように覚えるのでなく、

「遊牧をしている人々なんだ」と

遊牧のイメージをつけることから、

様々な知識とリンクしていくことが

勉強をしていくうえで

大切だと思います。

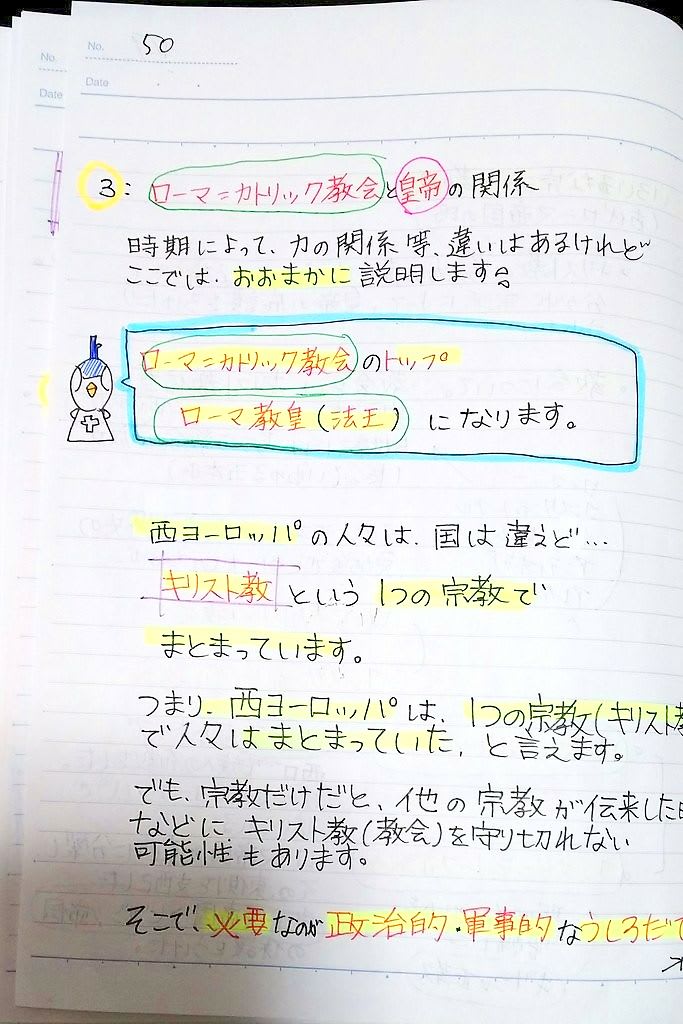

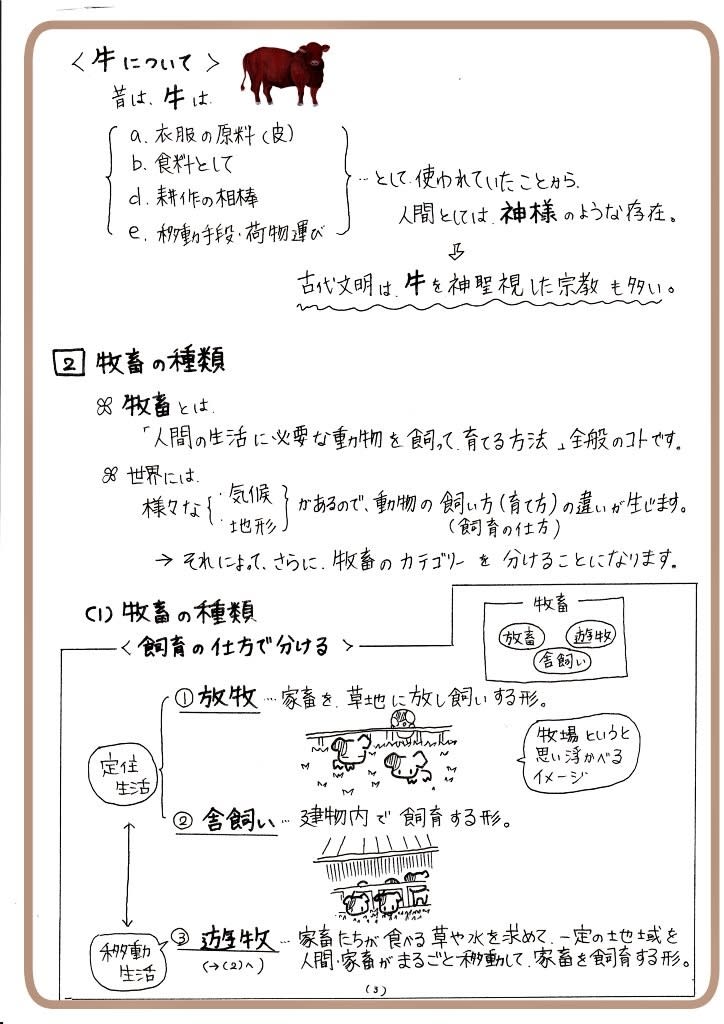

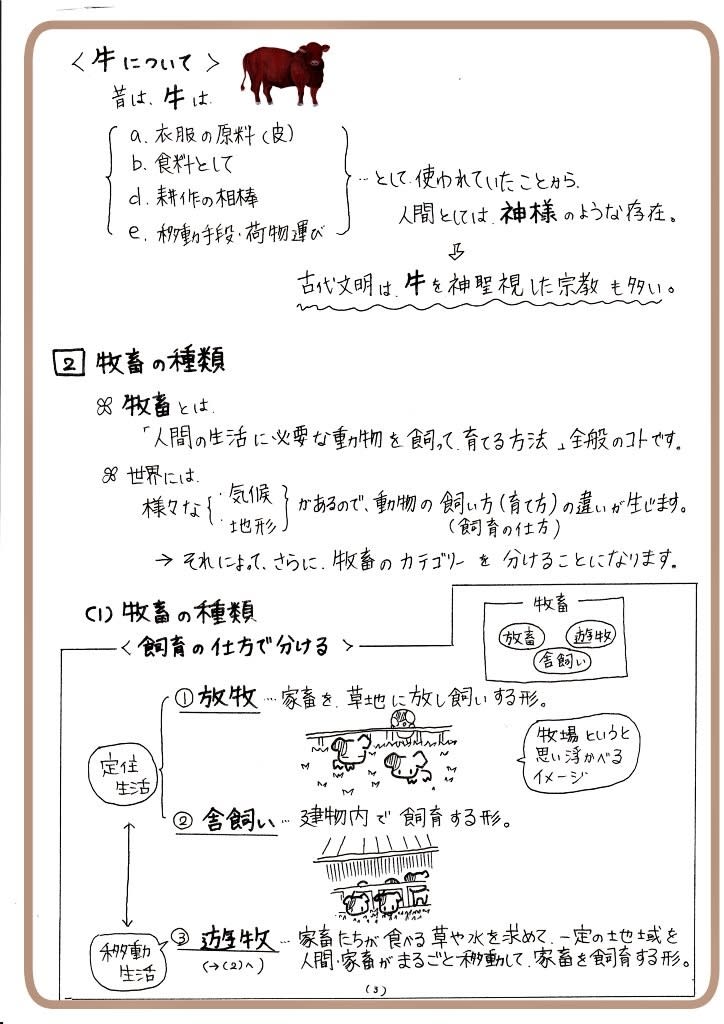

牧畜の記事を書くにあたって、

本当は、しっかりとパソコンで書いて

様々な用語シリーズをつくるつもりでした。

その一貫で、下のような絵も

描いていました。

真面目な絵を描くのも楽しかったです。

しかし、今は、あるところとの問題で

もうその時間がなくなりました。

くやしいですね。

でも、勉強内容そのものは続けていきたいと

思います。

れくす先生の歴史授業と並行して

定期的に書いていきたいと思いますので

よろしくお願いします。