さて、私の知人の方についてです。

その方は、隣県在住の女性でもちろん怪しい関係なんてあるわけがなく、

ご主人とも交遊があります。

きっかけは、「もりのぼたもち」をご覧になっていて、

不思議なご縁と言いますか、その他の不思議なご縁も重なり、

また、共通の話題からも交流が広がりまして、何度かお会いをしたりしました。

ご主人の方とは、現在もちょくちょく交遊する機会があり、

親しくさせていただいています。

実は、その奥さんである女性が病気になられました。

詳しくはお聞きしていませんが、以前からの持病が悪くなり、

入院をされました。

病名は、初めて聞く病気で、ネットで調べたところでも、

なかなか大変なようです。

しかし、根っから明るくて気さくで、とても味わいのあるキャラクター。

私としては、話し方がとってもいい感じで気に入ってます。

ご主人とは家庭内の力関係含め良好で、もちろん夫婦仲が良く、

お互いになくてはならない存在だと思います。

あくまでも、これは私の個人的な想像上の意見ですが・・・。

年齢的には私よりも若く、お仕事も頑張っておられて、

絶対に早く元気になってもらわなければなりません。

ただ、今のご時世、直接お見舞いに行くこともままならず、

ご主人でさえ、面会は困難な状況。

そうなると、少しでも何かできることは?

仕方がない、まずは神頼みか。

この女性は、滋賀県のこと、特に琵琶湖の北湖、いわゆる高島、長浜など

自然豊かな地域がお好きですので、

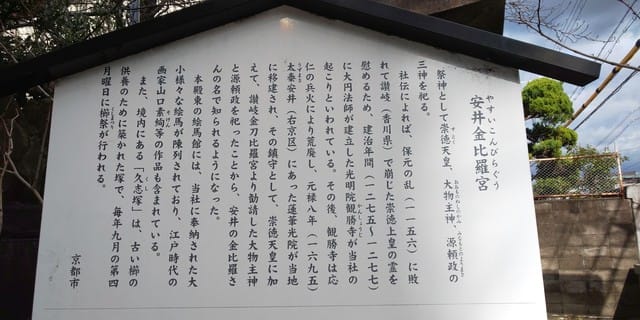

お参りはわが高島にある「白鬚神社」としました。

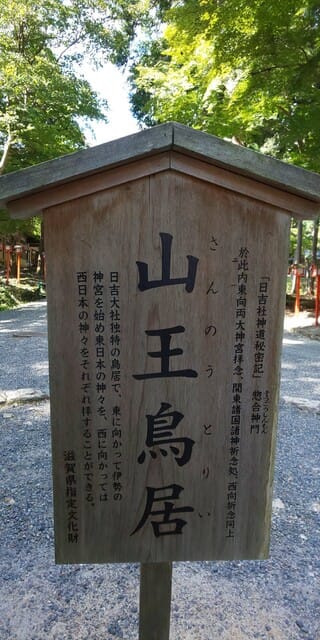

白鬚神社は、湖中ある鳥居が有名。

そのため、休日では大混雑、平日でも朝早くから参拝される方がとても多くなりました。

こんな素敵な画像が紹介されると、これは、行ってみたい、と思われる方が多く、

電車でのアクセスが不便なこともあり、車での参拝が多くなり、

前の道路は休日にはすさまじい渋滞です。

さて、まずは、白鬚神社の紹介ですが、

興味深いサイトがありましたので、こちらをどうぞ。

普通の観光的な紹介ではなく、学術的な要素が感じられます。

→ http://home.s01.itscom.net/sahara/stone/s_kinki/shi_shirahige/shirahige.htm

それでは、参拝します。

境内案内図です。

本殿でのお参りは、手前の拝殿からとなります。

しっかり、病気平癒をお願いしました。

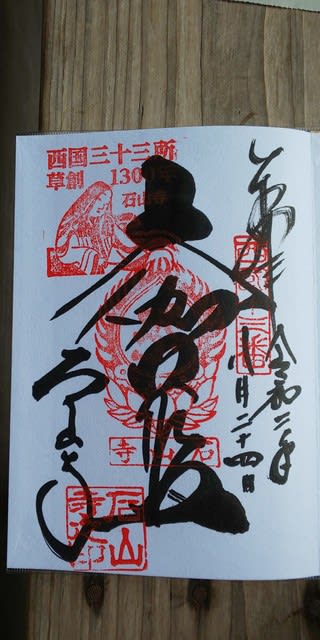

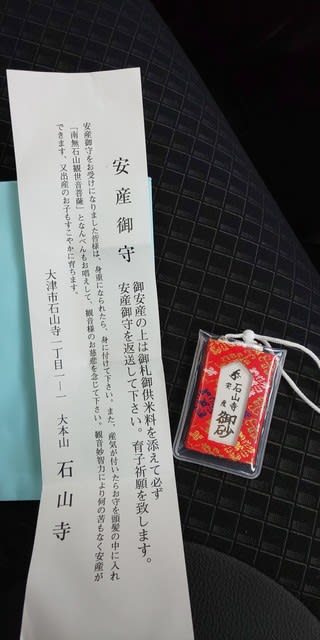

そして、隣の社務所へ行き、お守りと御朱印をいただきました。

これは、ご主人経由でお送りしたいと思います。

それで、私が今まで訪れたことがなかった社に行くことにしました。

先ほど紹介をしたサイトから興味を持った次第です。

まずは、石段を登ります。

登ったところには、内宮・外宮・三社があり、琵琶湖が一望です。

その一段上にも弁財天さんなどがありますが、目的地はまだ上です。

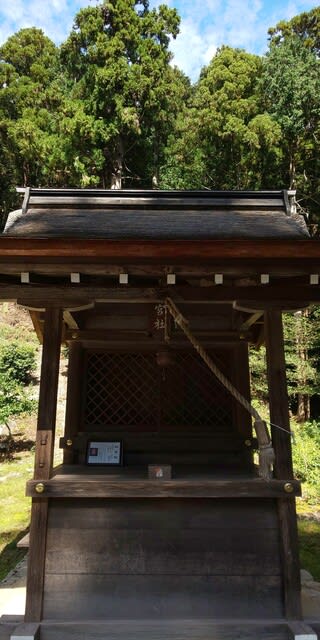

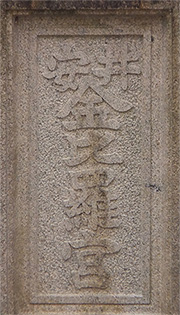

案内図の一番上、岩戸社です。

ここは、山の木々の中にあり、ちょっと空気感が違う感じ。

石室(古墳)の前に社を建て、天の岩戸として奉祀されています。

この中は、古墳の石室が祀られているようです。

隣には、大きな岩があります。

このあたりは山上部まで古墳群があり、この岩も古墳に使われたものだと思われます。

本殿や上の宮とは違い、別世界に感じる雰囲気。

何度も訪れていた白鬚神社でしたが、岩戸社は初めてでした。

今回は、とにかく力・ご加護を授けていただきたいとの思いから、

こちらをお参りしました。

ということで、白鬚神社でした。

〇〇さん、早く元気になってください。

また、大好きな滋賀でお会いできる日を楽しみにしています。