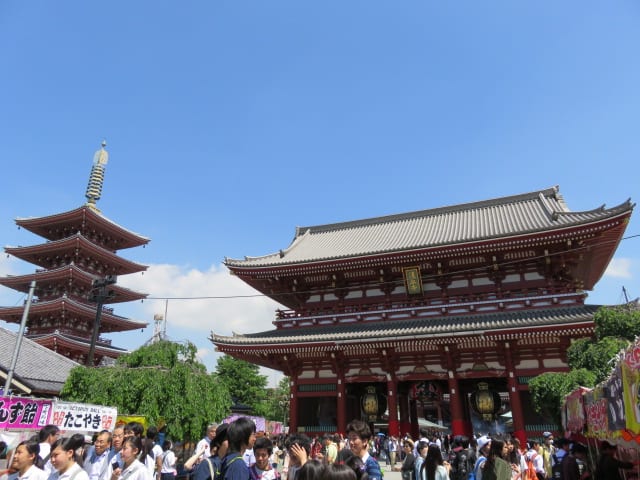

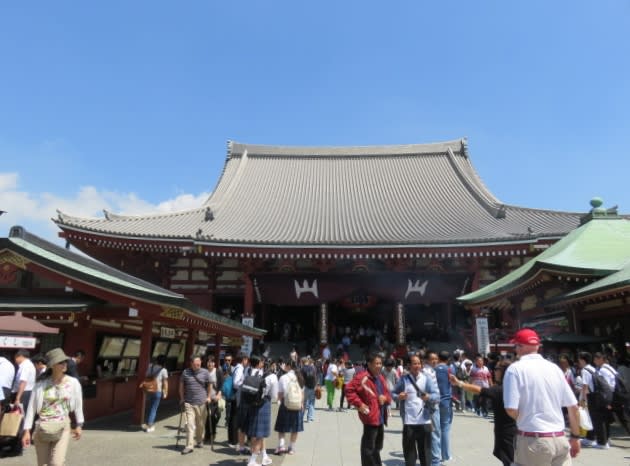

浅草寺の隣りの 「浅草神社」にも寄ってきました。

東京のお祭り「三社祭」の名は聴いたことがありますが

偶然、「三社祭」が始まっていて、しかも浅草神社のお祭りだとか

周りを見れば、なるほど提灯や幟が上がってます。

その提灯の中に、聞き覚えのある名前が

「三浦布美子」さん、テレビで見たことあります、確か。

ポスターによると、13日は

☆大行列

☆びんざさら舞奉納 (都指定無形民俗文化財)

☆各町神輿神霊入れの儀

があるとか

神輿庫

お隣の浅草寺の御本尊は 「聖観世音菩薩」 ですが、

この観音様を宮戸川(隅田川)から網で引き揚げた漁師兄弟と

その観音様を篤く供養した郷司、

この方達が浅草神社に祀られている三神です

土師真中知命(はじのなかとものみこと)

桧前浜成命(ひのくまはまなりのみこと)

桧前竹成命(ひのくまたけなりのみこと)

「三社様」 と親しみを込めて呼ばれているそうです。

また、浅草神社には東照宮(徳川家康)と大国主命が合祀されています

拝殿 (重要文化財)

現存の社殿は徳川家光の寄進で慶安2年(1649)に完成したもので

昭和36年に拝殿・幣殿・本殿が国の重要文化財に指定されました。

拝殿内部 、と言っても外から撮ってます

拝殿の幕に入っている紋がとても気になりました

臨時のテントにくっきりと見えます

「三網紋」

アレッ?

” 三社祭三網になるスカイツリー ”

ここでまた漁師と観音様の話になりますが

推古天皇36年(628)早朝、漁師の浜成、竹成兄弟が宮戸川(隅田川)で

漁をしていました

その日は魚は全く網にかからず、途方に暮れていると、

はからずも一体の人型像が網にかかり、

川に戻し場所を変えて網を打つものの、また網に…、

それで、人型像を持ち帰り槐(えんじゅ)の切り株に安置し、

その後、郷土の文化人土師中知に相談しました

この像は聖観世音菩薩であることを知り、

土師中知は自宅を寺とし僧となり観音像を生涯供養しました

明治維新以降寺社分離となりましたが

浅草寺と浅草観音は深い縁があるのです

あ、三網紋のことでした!

これは観音様を引き上げた漁の網の模様です(干し網)

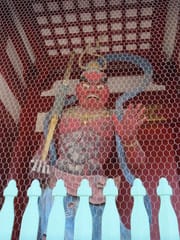

真ん中の背の高いのが土師中知

両側が浜成、竹成で、ちょっと背の高い方が兄の浜成を表しているそうです

向かって右が高いですか?

神楽殿

この舞台で「びんさざら舞」が奉納されていたのですが

その時、御朱印頂くのに並んでいて見てないのです(ーー;)

予め、調べておけばよかったと、今回も後悔…

これがほんとの、後の祭り…

(参考写真)

びんさざらとはこんな形をしてるんですね

(何枚かの板を合わせ両側を紐で止めてある楽器)

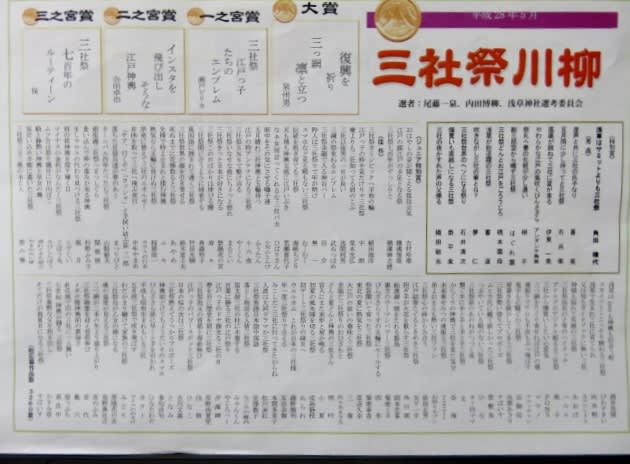

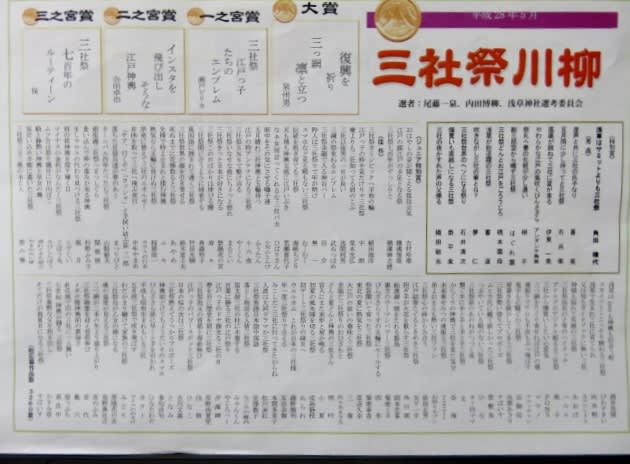

それから、浅草は川柳発祥の地だとか

三社祭に合わせ川柳の大賞を発表していました

大賞

” 復興を祈り三つ網凛と立つ ” 泉州男

一之宮賞

” 三社祭江戸っ子たちのエンブレム ” 瀬戸ピリカ

二之宮賞

” インスタを飛び出しそうな江戸神輿 ” 会田卓也

三之宮賞

” 三社祭七百年のルーティーン ” 保

受賞の川柳でした

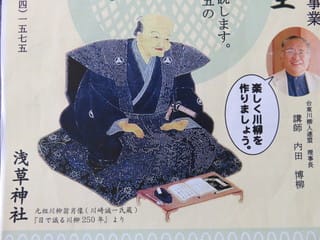

川柳は江戸時代、柄井川柳(八右衛門)が始めたとあります(からいせんりゅう)

()

()

元祖 柄井川柳

福助さんみたいですね

俳句とは違う点が幾つかありそうです

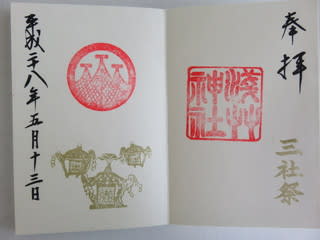

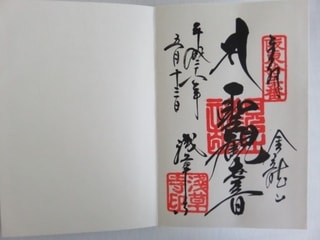

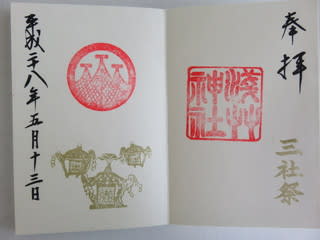

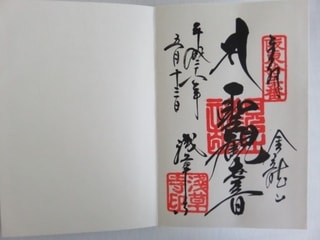

びんさざら舞の鑑賞を棒に振って頂いた御朱印

三社祭限定だそうです

浅草神社(三社様)の御朱印

こちらは浅草寺

御朱印帳がいっぱいになり、2冊目は浅草寺で買いご朱印もここのを一番に

良い所で買えてよかった~

さて、ざっとですが古刹を訪ねました

そして、気になるものがチラチラ見えるのです

何もかも初めてのことで、上手く行けますかどうでしょう

観光マップを見る

スマホで検索する

近くに居る人に片っぱしから尋ねる

こんな風に当たって砕けてきました

()

()