【まくら】

吉原では無銭客への対処として、二人以上で遊びに来た客は一人を行燈部屋に入れ、もう一人が勘定を工面してくるまで軟禁するという手段を取っていた。

一人で遊びに来た客は、精算可能と見込んだ場合は馬屋が債権を引き受け、当人と一緒に「付き馬」といわれる男衆が同行して勘定を取り立てた。

吉原へ行く交通手段として馬は頻繁に使われていたらしく、浅草雷門あたりで馬子が客待ちをしていたそうだ。

そう言えば浅草寺には馬場があったし、「馬道」という街道名も残っている。

債権の取立ては「馬屋」「始末屋」という取立ての専門業者に委託していた。

馬屋は中見世以上、始末屋は小見世の妓楼を得意とし、取り立てるためにはかなり荒っぽい手段も使ったようだ。吉原の客の中にも遊んで勘定を払わない野暮な客がいたんですね。

出典:TBS落語研究会

【あらすじ】

”ひやかし”の客が見世を覗いているので、”ぎゅう”が一生懸命勧めるが、金が無いのでと断る。

客はこれから集金したいが、まだ貸し金先の見世が開いたばかりなので、失礼になるので行けない。

だから朝勘なら上がっても良いというので、上げてしまう。

この夜は遠慮しないで、台の物を食べたり呑んだり、芸者を上げてドンチャン派手に遊ぶ。

ツケで心付けまで派手に振る舞って遊んだ。

朝、47円80銭の請求。安いとおだてて、請求の手紙を書きたいが”印鑑”を忘れたので、じかに私が行くので付いて来てくれないかと、若い衆の”馬”を連れて見世の外に出る。

中之町の茶屋に集金に行きたいが、朝一番に集金では失礼になるので、時間潰しに少し新鮮な空気を吸いにと、大門をくぐって外の街に出てしまう。

湯屋に入って朝湯を浴びて、腹ごしらえにと食事と一杯をやって、若い衆のなけなしの金で、全部勘定を済ませ、浅草寺境内へ。花やしきに出て、お堂の前に出る。鳩の餌を売るおばあさんの話をして、仲見世のオモチャ屋、紅梅焼き、人形焼きも見て、雷門に出た。

「電車(都電=路面電車)に乗ってどっか行こうか」「中から出るのは御法度だから、中之町の茶屋に集金に戻りましょう」「戻るのも何だから、田原町のおじさんの所でどうだ。ただ、早桶屋だけど良いかぃ」「はかいき(墓息=はかがいく)がするから、イイですョ」「そうかぃ、世話になったから、君に帯も上げよう」。

”馬”を向こうに待たせて、早桶屋に入り「おじさん!お願いがあるのですが」小さい声で「あすこに立ってる男の兄貴が夕べ死んで、大男の上腫れの病のため普通の早桶では入らず、”頭抜け大一番小判型”を何処でも作ってくれず、困っている」大きな声で「こしらえて下さい」「良いですよ」また大きな声で「作ってくれますか、ありがとうございます」小さい声で「気が動転して、変なことを言いますが、お気に成されないように」、”馬”を呼んで、「おじさんが作ってくれるから、安心してここで待つように」と言い残してずらかってしまう。

「まー、一服付けなさい」「はい」「驚いただろう」「いえ、それより朝からこの様な事で無理を言って、スイマセン」「こちとら、商売だから」「?・う!粋なことを」。

「長い事だったのかぃ」「いえ、一晩だったのです」「急に来たのか」「不意にいらっしゃった」「『いらっしゃった』、とはおかしいな。それでも、驚かないのかぃ」「別に・・」「えらいな~」。

「通夜はどうだった」「?、ご商売柄(粋な言い方をする人ダ)、それは大変で、芸者も入って」「それもいいだろう、仏さんも喜んだだろう」「そうです!”カッポレ”を踊っていました」「?、仏さんが?」。

「ところで、何か付ける物は?」「帯がいただけると・・」「ハイ、傘は?」「傘のことは聞いていません」。

「間もなく出来るが、どうやって持っていくかぃ」「財布に入れて」「?(早桶を?)」。

「出来たそうだよ」「どんなんだって構いません。ん?(@_@) どちらさんがお使いですか?」「お前さんのだよ」「ご冗談を」「冗談ではないよ。お前さんの兄貴が死んだので、これを作った」「兄貴は居ません」「さっき来たのが言っていたよ」「先ほどの方はご親類でしょ」「いいや」「え~!わ~、/(*_*)> だって!貴方は『おじさん』と言っていたら『あいよ、あいよ』と答えていたではありませんか」「『おじさん』と言っていたら返事をするが、『おばさん』と言えば怒るよ」「さ~、(+_+;) 大変なことになっちゃた」「どうした」「私は中の”馬”で、客に逃げられちゃった」。

「お前さんも気の毒だが家も弱るんだよ。この早桶は別の所で使えないので、手間は負けるから木口代だけ置いてけよ」「それは出来ませんよ。早桶担いで大門くぐれませんょ。縁起でもない」「縁起でもねぇ! とんでもねぇ、この野郎に早桶担がせろ!」「よってたかって、何するんですよ」「金を置いてとっとと持ってけ」「お金はもうありませんょ」「ない!奴、中まで馬に行け」。

出典:落語の舞台を歩く

【オチ・サゲ】

逆さ落ち(物事や立場が入れ替わもの )

【噺の中の川柳・譬(たとえ)】

『わたしゃ廓に咲く花よ、泣いて別れた双親に、月が鏡であったなら、映してみせたいその心』

『所も知らぬ名も知らぬいやなお客も嫌わずに、夜毎に交わす仇枕、好んでしたい親のため』

『田楽の串で小判の封を切り』【意味】吉原のそばにあった田楽屋での情景、田楽で飲んで、いい気分になってくると、気持ちがでかくなってきて、田楽の串で主の金の封を切って遊郭に遊びに行ってしまう、という川柳。

【語句豆辞典】

【付き馬】

不足または不払いの遊興費などを受け取るために遊客に付いてゆく人。つけうま。うま。

【ぎゅう】

(妓夫、牛太郎=若い衆)。客引き。 遊郭の若い衆(使用人)。小見世では客引きなどをする見世番。歳を取っていても”若い衆”と言う。この噺のように取り立てに失敗すると、全額見世に自己弁済しなければならなかったので、真剣であった。

【朝勘に夕勘】

朝勘定に夕勘定。初期の頃は遊んだ後に精算して、朝、勘定を払って帰っていたが、勘定のトラブルが多いので、登楼する前に勘定を済ませて、遊んだ。夕方払うので夕勘定(前払い制)、夕勘と言った。前金なので、見世側は金の無い客は上げなければ、料金のトラブルは無かった。しかし、遊びすぎたり、文無しを上げると・・”馬”のご厄介に。

『台の物』

郭では酒の用意はしているが、料理は作らず出前を使った。出前をするところを”台屋”と呼び、そこから来る料理は”台の物”と言った。台屋は魚屋、和食屋、洋食屋、鰻屋、寿司屋、蕎麦屋、天麩羅屋など今と同じように色々あった。汁粉屋、和菓子屋などもあり、これらはお客が女性に差入れのため注文していた。

『早桶屋』

江戸から明治の初期にかけては、葬儀社のことを「早桶屋」「早物屋」と呼んだ。語源は棺桶を注文すると直ぐに出来たからである。

『糠袋』

石鹸のなかった時代には、米の糠を晒し木綿の小袋へ入れて、湯に浸し、顔や手などを擦って洗った。

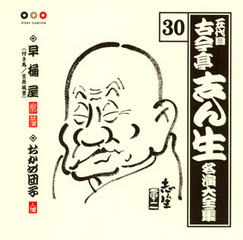

【この噺を得意とした落語家】

・五代目 古今亭志ん生

・三代目 古今亭志ん朝

・五代目 春風亭柳朝

・六代目 三遊亭圓生

【落語豆知識】

【音曲噺(おんぎょくばなし)】三味線などの鳴り物が核になる噺。

吉原では無銭客への対処として、二人以上で遊びに来た客は一人を行燈部屋に入れ、もう一人が勘定を工面してくるまで軟禁するという手段を取っていた。

一人で遊びに来た客は、精算可能と見込んだ場合は馬屋が債権を引き受け、当人と一緒に「付き馬」といわれる男衆が同行して勘定を取り立てた。

吉原へ行く交通手段として馬は頻繁に使われていたらしく、浅草雷門あたりで馬子が客待ちをしていたそうだ。

そう言えば浅草寺には馬場があったし、「馬道」という街道名も残っている。

債権の取立ては「馬屋」「始末屋」という取立ての専門業者に委託していた。

馬屋は中見世以上、始末屋は小見世の妓楼を得意とし、取り立てるためにはかなり荒っぽい手段も使ったようだ。吉原の客の中にも遊んで勘定を払わない野暮な客がいたんですね。

出典:TBS落語研究会

【あらすじ】

”ひやかし”の客が見世を覗いているので、”ぎゅう”が一生懸命勧めるが、金が無いのでと断る。

客はこれから集金したいが、まだ貸し金先の見世が開いたばかりなので、失礼になるので行けない。

だから朝勘なら上がっても良いというので、上げてしまう。

この夜は遠慮しないで、台の物を食べたり呑んだり、芸者を上げてドンチャン派手に遊ぶ。

ツケで心付けまで派手に振る舞って遊んだ。

朝、47円80銭の請求。安いとおだてて、請求の手紙を書きたいが”印鑑”を忘れたので、じかに私が行くので付いて来てくれないかと、若い衆の”馬”を連れて見世の外に出る。

中之町の茶屋に集金に行きたいが、朝一番に集金では失礼になるので、時間潰しに少し新鮮な空気を吸いにと、大門をくぐって外の街に出てしまう。

湯屋に入って朝湯を浴びて、腹ごしらえにと食事と一杯をやって、若い衆のなけなしの金で、全部勘定を済ませ、浅草寺境内へ。花やしきに出て、お堂の前に出る。鳩の餌を売るおばあさんの話をして、仲見世のオモチャ屋、紅梅焼き、人形焼きも見て、雷門に出た。

「電車(都電=路面電車)に乗ってどっか行こうか」「中から出るのは御法度だから、中之町の茶屋に集金に戻りましょう」「戻るのも何だから、田原町のおじさんの所でどうだ。ただ、早桶屋だけど良いかぃ」「はかいき(墓息=はかがいく)がするから、イイですョ」「そうかぃ、世話になったから、君に帯も上げよう」。

”馬”を向こうに待たせて、早桶屋に入り「おじさん!お願いがあるのですが」小さい声で「あすこに立ってる男の兄貴が夕べ死んで、大男の上腫れの病のため普通の早桶では入らず、”頭抜け大一番小判型”を何処でも作ってくれず、困っている」大きな声で「こしらえて下さい」「良いですよ」また大きな声で「作ってくれますか、ありがとうございます」小さい声で「気が動転して、変なことを言いますが、お気に成されないように」、”馬”を呼んで、「おじさんが作ってくれるから、安心してここで待つように」と言い残してずらかってしまう。

「まー、一服付けなさい」「はい」「驚いただろう」「いえ、それより朝からこの様な事で無理を言って、スイマセン」「こちとら、商売だから」「?・う!粋なことを」。

「長い事だったのかぃ」「いえ、一晩だったのです」「急に来たのか」「不意にいらっしゃった」「『いらっしゃった』、とはおかしいな。それでも、驚かないのかぃ」「別に・・」「えらいな~」。

「通夜はどうだった」「?、ご商売柄(粋な言い方をする人ダ)、それは大変で、芸者も入って」「それもいいだろう、仏さんも喜んだだろう」「そうです!”カッポレ”を踊っていました」「?、仏さんが?」。

「ところで、何か付ける物は?」「帯がいただけると・・」「ハイ、傘は?」「傘のことは聞いていません」。

「間もなく出来るが、どうやって持っていくかぃ」「財布に入れて」「?(早桶を?)」。

「出来たそうだよ」「どんなんだって構いません。ん?(@_@) どちらさんがお使いですか?」「お前さんのだよ」「ご冗談を」「冗談ではないよ。お前さんの兄貴が死んだので、これを作った」「兄貴は居ません」「さっき来たのが言っていたよ」「先ほどの方はご親類でしょ」「いいや」「え~!わ~、/(*_*)> だって!貴方は『おじさん』と言っていたら『あいよ、あいよ』と答えていたではありませんか」「『おじさん』と言っていたら返事をするが、『おばさん』と言えば怒るよ」「さ~、(+_+;) 大変なことになっちゃた」「どうした」「私は中の”馬”で、客に逃げられちゃった」。

「お前さんも気の毒だが家も弱るんだよ。この早桶は別の所で使えないので、手間は負けるから木口代だけ置いてけよ」「それは出来ませんよ。早桶担いで大門くぐれませんょ。縁起でもない」「縁起でもねぇ! とんでもねぇ、この野郎に早桶担がせろ!」「よってたかって、何するんですよ」「金を置いてとっとと持ってけ」「お金はもうありませんょ」「ない!奴、中まで馬に行け」。

出典:落語の舞台を歩く

【オチ・サゲ】

逆さ落ち(物事や立場が入れ替わもの )

【噺の中の川柳・譬(たとえ)】

『わたしゃ廓に咲く花よ、泣いて別れた双親に、月が鏡であったなら、映してみせたいその心』

『所も知らぬ名も知らぬいやなお客も嫌わずに、夜毎に交わす仇枕、好んでしたい親のため』

『田楽の串で小判の封を切り』【意味】吉原のそばにあった田楽屋での情景、田楽で飲んで、いい気分になってくると、気持ちがでかくなってきて、田楽の串で主の金の封を切って遊郭に遊びに行ってしまう、という川柳。

【語句豆辞典】

【付き馬】

不足または不払いの遊興費などを受け取るために遊客に付いてゆく人。つけうま。うま。

【ぎゅう】

(妓夫、牛太郎=若い衆)。客引き。 遊郭の若い衆(使用人)。小見世では客引きなどをする見世番。歳を取っていても”若い衆”と言う。この噺のように取り立てに失敗すると、全額見世に自己弁済しなければならなかったので、真剣であった。

【朝勘に夕勘】

朝勘定に夕勘定。初期の頃は遊んだ後に精算して、朝、勘定を払って帰っていたが、勘定のトラブルが多いので、登楼する前に勘定を済ませて、遊んだ。夕方払うので夕勘定(前払い制)、夕勘と言った。前金なので、見世側は金の無い客は上げなければ、料金のトラブルは無かった。しかし、遊びすぎたり、文無しを上げると・・”馬”のご厄介に。

『台の物』

郭では酒の用意はしているが、料理は作らず出前を使った。出前をするところを”台屋”と呼び、そこから来る料理は”台の物”と言った。台屋は魚屋、和食屋、洋食屋、鰻屋、寿司屋、蕎麦屋、天麩羅屋など今と同じように色々あった。汁粉屋、和菓子屋などもあり、これらはお客が女性に差入れのため注文していた。

『早桶屋』

江戸から明治の初期にかけては、葬儀社のことを「早桶屋」「早物屋」と呼んだ。語源は棺桶を注文すると直ぐに出来たからである。

『糠袋』

石鹸のなかった時代には、米の糠を晒し木綿の小袋へ入れて、湯に浸し、顔や手などを擦って洗った。

【この噺を得意とした落語家】

・五代目 古今亭志ん生

・三代目 古今亭志ん朝

・五代目 春風亭柳朝

・六代目 三遊亭圓生

【落語豆知識】

【音曲噺(おんぎょくばなし)】三味線などの鳴り物が核になる噺。