※年金制度や医療保険制度は、国が作った法律だが、

国の財政問題や税制問題とは関係のない、働く国民全員で助け合うシステムである。

従って、この制度を受けられない補助等の問題以外、

国の財政問題や税制問題と一緒に考えるべき問題ではない。

1. 国民皆保険制度

国民皆保険制度とは、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入している

ということです。 公的な医療保険は大きく二つに分けられます。

一つは会社員が加入する健康保険、公務員の共済保険、船員の船員保険の

ように、組織に雇用されている人を対象とする「被用者保険」であり、

もう一つは、自営業者や被用者保険の退職者などを対象とした

「国民健康保険」です。

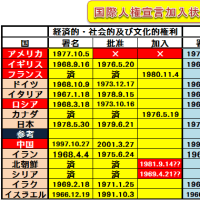

日本で公的医療保険制度が初めて制定されたのは1922年のことで、

途中第二次世界大戦によって加入率が一時減少しましたが、

その後1961年に国民皆保険制度を実現しました。

諸外国をみると、米国を除いて、

ほとんどの先進国は何らかの国民皆保険制度を有しています。

2. 日本の医療費制度

医療費は年々増えています。2009年度の

国民医療費(保険診療内の治療費の合計)は36兆円でした。

前年度は34.8兆円でしたので、1年間で約1.2兆円(3.4%)増加しています。

また、GDPに対する医療費の割合を諸外国と比較すると、

米国は17.4%、フランス11.8%、ドイツ11.6%、カナダ11.4%、英国9.8%、

イタリア9.5%に対して、日本は8.5%(いずれも2009年データ)と、

最も低くなっています。

しかし、今の日本政府財務省のように、

GDPの国民負担率で、医療費や年金を財政増加の原因とし、

国の財政や増税を論じることは誤りです。

どの程度の医療費や年金が適切かは、各国制度の保険料収入総額から、

医療費・65歳以上の医療費や年金の給付・その管理費等支払総額を差引、

行政がいくら負担するのか、また積立金はどう運用するのか、

各国の事情によって違ってきます。一概には言えません。

高齢化がほとんど進んでいないにもかかわらず医療費の割合が高い米国、

高齢化が進んでいるのに医療費の割合は比較的低い日本、

イタリアなど、国によって事情は異なるからです。

例えば

日本とアメリカの医療保険制度にはさまざまな違いがあります。

まず大きく違うことは、

※日本では国民全員が公的健康保険制度に加入義務があるのに対して

※2013年現在アメリカでは健康保険の加入義務はなく

またアメリカでは

公的な健康保険または民間の保険会社が提供する健康保険への加入を

個人の意思で加入する(契約を結ぶ)ということです。

また医療費の負担は、日本では一般的に2~3割というのに対して、

アメリカでは加入する保険会社やその保険会社の保険プランなどによって

変わってきます。アメリカでも保険の加入が許可されれば、

医療費の負担は日本と同じ2~3割となります。

しかし、保険の加入をしてない場合は、毎回高額な医療費の負担になります。

2014年からアメリカも、国民皆保険までにはいきませんが90%以上の人が

医療保険に入れるようになるようです。

国民皆保険制度を取る日本では、

各人様々な公的医療保険に加入しています。

1、国保(国民健康保険)「自営業者・無職等」

2、組合健保(旧・組合管掌健康保険)「大企業のサラリーマン等」

3、協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)「中小企業のサラリーマン等」

4、共済組合「公務員等」

そして病気になった時の負担割合は

1、少額就学未満 2割

2、70歳未満 3割

3、70歳~74歳 2割

4、75歳以上 1割

5、75歳以上は後期高齢者医療制度

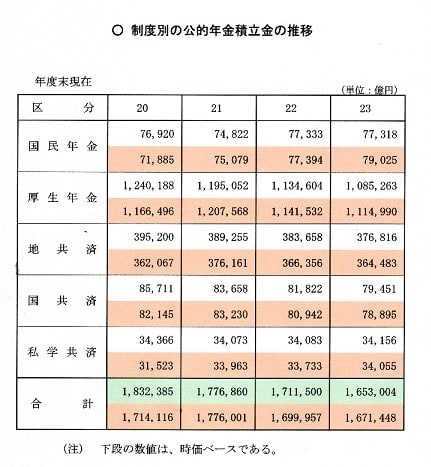

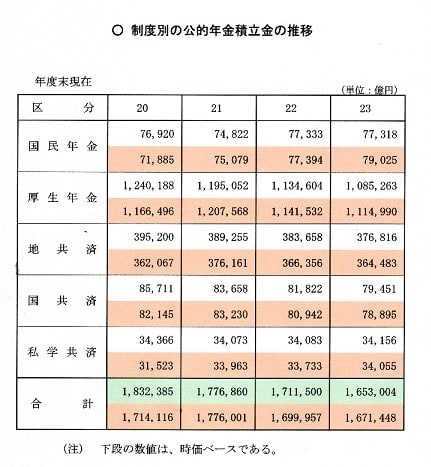

①公的年金の積立金の推移は、地方公務員共済組合連合会の発表によれば、次のグラフのようになているようです。

②公的保険制度については、次のグラフを厚生省が発表しています。

しかしどの資料を見ても、

国民が支払っている年金保険、健康保険、介護保険の料金は

受入れ総額は、いくらで、

支払対象の年金、医療費は総額は、いくらかかっていて、

その管理費用はいくらかかって、

いくら年金資金の残高はあり、いくら

医療資金は余剰または不足しているのか、

国も国から委託された行政法人や民間法人も正確には発表していません。

特に受入れ保険料については正確に発表されていません。

上記の表から

❶年金資金は、平成23年167兆円の残高で、

➋医療保険は、医療にかかっている人達に、国が約11兆円負担

していると、一部の独立行政法人が発表しています。

しかし

※➋の11兆円の行政負担はあくまで医療にかかった人の負担割合で、

健康保険や介護保険の料金の医療にかからなかった人も含め受入れ総額が

いくらで、その収支はどうなっているのか発表していません。

それで財政を論じても無理があると思うのです。

例えばこの状態では管理費用の水増しや私的流用等不正も

発見できないのではないでしょうか?

行政の怠慢としかか言いようがありません。

※そもそも日本の年金制度や国民皆保険制度は、

働いている国民全員や企業法人が保険料を出し合って成立している制度です。

年金制度については働き終わって、

引退した人たちの生活を保障する制度であり、

国が国債発行や税収によって負担しているわけでありません。

ですから年寄りが増えたら、今まで保険料率で調整されてきたものです。

それに現在も国民にこの制度の分かりやすい広報は少なく、

年金や医療保険の保険料率は知らぬ間に上げられており、

年金資金残高は170兆円前後は余っています。

人口問題と連結して考えるのであれば、当然波が出てくるのは当たり前で、

それに応じて年寄は増えたり減ったりするのですし、

働く人も増えたり減ったりするわけです。

ですから今の極端な高齢化社会が通り過ぎれば、

今度は年金の支払い少なく済むはずです。

国の財政とか税収とはあまり関係ない話だと思います。

同じように健康保険や介護保険の国民皆保険制度も、

働いている人全員と企業法人が保険料を支払って

病人や介護に必要な人を支える制度なのです。

病人でない人や介護が必要でない人を含め総額の保険料受入額がいくらで、

病人や介護が必要になった人に総額いくら支払っているのか、そして

その収支残高がいくらなのか状況発表が、国からあまりありませんから、

判断はできないのですが、いずれにしろこの

年金制度や国民皆保険制度は、国民から依頼された国が委託した、

行政法人や民間法人が使い込みや運用失敗等で、立ち行かなくなった時に、

国民に相談して考えるべきものです。

※国都道府県市町村の行政は、この国民から預かった病気でない人や、

介護の対象でない人や年金対象でない人を含めた総額の保険金を、

政府が税金と同じように、

自由に使える財政資金と勘違いしているのではないでしょうか?

国自身の問題である、財政再建とか税収とかは、

切り離して考えるべき問題だと思います。

今回の消費税増税の問題も、自民党政府財務省は、

国民の社会保障問題のせいにするのではなく、素直にここ

40年の国債の発行しすぎの失政を認め、

財政難から国債依存度を下げるため、増税する

といった方がわかりやすいのではないでしょうか。

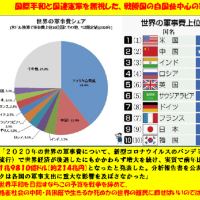

余談ですが世界は、シリアに続き、エジプトもまた軍が市民に武器を向け

混乱し紛争が広がる一方のようです。

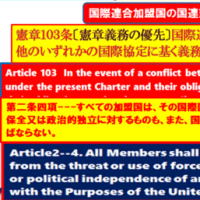

世界のトップ達が集う、国連も、戦勝五大国の拒否権のせいと、

有能なトップに恵まれなかったせいか、世界を平和にするためには力不足

のようです。この戦争や紛争が多発している状況では、

世界の人民達が平和で安全な世界で暮らすという切ない希望は、

益々遠のいていくようです。

国の財政問題や税制問題とは関係のない、働く国民全員で助け合うシステムである。

従って、この制度を受けられない補助等の問題以外、

国の財政問題や税制問題と一緒に考えるべき問題ではない。

1. 国民皆保険制度

国民皆保険制度とは、すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入している

ということです。 公的な医療保険は大きく二つに分けられます。

一つは会社員が加入する健康保険、公務員の共済保険、船員の船員保険の

ように、組織に雇用されている人を対象とする「被用者保険」であり、

もう一つは、自営業者や被用者保険の退職者などを対象とした

「国民健康保険」です。

日本で公的医療保険制度が初めて制定されたのは1922年のことで、

途中第二次世界大戦によって加入率が一時減少しましたが、

その後1961年に国民皆保険制度を実現しました。

諸外国をみると、米国を除いて、

ほとんどの先進国は何らかの国民皆保険制度を有しています。

2. 日本の医療費制度

医療費は年々増えています。2009年度の

国民医療費(保険診療内の治療費の合計)は36兆円でした。

前年度は34.8兆円でしたので、1年間で約1.2兆円(3.4%)増加しています。

また、GDPに対する医療費の割合を諸外国と比較すると、

米国は17.4%、フランス11.8%、ドイツ11.6%、カナダ11.4%、英国9.8%、

イタリア9.5%に対して、日本は8.5%(いずれも2009年データ)と、

最も低くなっています。

しかし、今の日本政府財務省のように、

GDPの国民負担率で、医療費や年金を財政増加の原因とし、

国の財政や増税を論じることは誤りです。

どの程度の医療費や年金が適切かは、各国制度の保険料収入総額から、

医療費・65歳以上の医療費や年金の給付・その管理費等支払総額を差引、

行政がいくら負担するのか、また積立金はどう運用するのか、

各国の事情によって違ってきます。一概には言えません。

高齢化がほとんど進んでいないにもかかわらず医療費の割合が高い米国、

高齢化が進んでいるのに医療費の割合は比較的低い日本、

イタリアなど、国によって事情は異なるからです。

例えば

日本とアメリカの医療保険制度にはさまざまな違いがあります。

まず大きく違うことは、

※日本では国民全員が公的健康保険制度に加入義務があるのに対して

※2013年現在アメリカでは健康保険の加入義務はなく

またアメリカでは

公的な健康保険または民間の保険会社が提供する健康保険への加入を

個人の意思で加入する(契約を結ぶ)ということです。

また医療費の負担は、日本では一般的に2~3割というのに対して、

アメリカでは加入する保険会社やその保険会社の保険プランなどによって

変わってきます。アメリカでも保険の加入が許可されれば、

医療費の負担は日本と同じ2~3割となります。

しかし、保険の加入をしてない場合は、毎回高額な医療費の負担になります。

2014年からアメリカも、国民皆保険までにはいきませんが90%以上の人が

医療保険に入れるようになるようです。

国民皆保険制度を取る日本では、

各人様々な公的医療保険に加入しています。

1、国保(国民健康保険)「自営業者・無職等」

2、組合健保(旧・組合管掌健康保険)「大企業のサラリーマン等」

3、協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)「中小企業のサラリーマン等」

4、共済組合「公務員等」

そして病気になった時の負担割合は

1、少額就学未満 2割

2、70歳未満 3割

3、70歳~74歳 2割

4、75歳以上 1割

5、75歳以上は後期高齢者医療制度

①公的年金の積立金の推移は、地方公務員共済組合連合会の発表によれば、次のグラフのようになているようです。

②公的保険制度については、次のグラフを厚生省が発表しています。

しかしどの資料を見ても、

国民が支払っている年金保険、健康保険、介護保険の料金は

受入れ総額は、いくらで、

支払対象の年金、医療費は総額は、いくらかかっていて、

その管理費用はいくらかかって、

いくら年金資金の残高はあり、いくら

医療資金は余剰または不足しているのか、

国も国から委託された行政法人や民間法人も正確には発表していません。

特に受入れ保険料については正確に発表されていません。

上記の表から

❶年金資金は、平成23年167兆円の残高で、

➋医療保険は、医療にかかっている人達に、国が約11兆円負担

していると、一部の独立行政法人が発表しています。

しかし

※➋の11兆円の行政負担はあくまで医療にかかった人の負担割合で、

健康保険や介護保険の料金の医療にかからなかった人も含め受入れ総額が

いくらで、その収支はどうなっているのか発表していません。

それで財政を論じても無理があると思うのです。

例えばこの状態では管理費用の水増しや私的流用等不正も

発見できないのではないでしょうか?

行政の怠慢としかか言いようがありません。

※そもそも日本の年金制度や国民皆保険制度は、

働いている国民全員や企業法人が保険料を出し合って成立している制度です。

年金制度については働き終わって、

引退した人たちの生活を保障する制度であり、

国が国債発行や税収によって負担しているわけでありません。

ですから年寄りが増えたら、今まで保険料率で調整されてきたものです。

それに現在も国民にこの制度の分かりやすい広報は少なく、

年金や医療保険の保険料率は知らぬ間に上げられており、

年金資金残高は170兆円前後は余っています。

人口問題と連結して考えるのであれば、当然波が出てくるのは当たり前で、

それに応じて年寄は増えたり減ったりするのですし、

働く人も増えたり減ったりするわけです。

ですから今の極端な高齢化社会が通り過ぎれば、

今度は年金の支払い少なく済むはずです。

国の財政とか税収とはあまり関係ない話だと思います。

同じように健康保険や介護保険の国民皆保険制度も、

働いている人全員と企業法人が保険料を支払って

病人や介護に必要な人を支える制度なのです。

病人でない人や介護が必要でない人を含め総額の保険料受入額がいくらで、

病人や介護が必要になった人に総額いくら支払っているのか、そして

その収支残高がいくらなのか状況発表が、国からあまりありませんから、

判断はできないのですが、いずれにしろこの

年金制度や国民皆保険制度は、国民から依頼された国が委託した、

行政法人や民間法人が使い込みや運用失敗等で、立ち行かなくなった時に、

国民に相談して考えるべきものです。

※国都道府県市町村の行政は、この国民から預かった病気でない人や、

介護の対象でない人や年金対象でない人を含めた総額の保険金を、

政府が税金と同じように、

自由に使える財政資金と勘違いしているのではないでしょうか?

国自身の問題である、財政再建とか税収とかは、

切り離して考えるべき問題だと思います。

今回の消費税増税の問題も、自民党政府財務省は、

国民の社会保障問題のせいにするのではなく、素直にここ

40年の国債の発行しすぎの失政を認め、

財政難から国債依存度を下げるため、増税する

といった方がわかりやすいのではないでしょうか。

余談ですが世界は、シリアに続き、エジプトもまた軍が市民に武器を向け

混乱し紛争が広がる一方のようです。

世界のトップ達が集う、国連も、戦勝五大国の拒否権のせいと、

有能なトップに恵まれなかったせいか、世界を平和にするためには力不足

のようです。この戦争や紛争が多発している状況では、

世界の人民達が平和で安全な世界で暮らすという切ない希望は、

益々遠のいていくようです。