こんにちは。東久留米市の学習塾塾長です。

朝は曇っていましたが、今は晴れ間がのぞき明るくなってきました。今週末までは降水確率が低めで曇りがちの天気が続くようです。

中学理科では大切な作図が3つあります。一つは、中1の凸レンズによる結像、二つ目は、中3の夏至(冬至)の南中高度、三つ目は、中3の力の合力です。と言うことで、今日は夏至なので、二つ目の南中高度(東京付近での)を求める作図を取り上げます。

南中高度の南中は、太陽などの天体が真南に位置することを指し、高度は地平線に対する位置を角度で表します。

早速、作図を始めましょう。

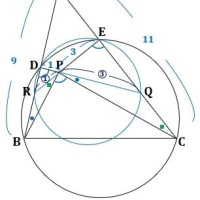

まず、地球を表す円を描いて、円の中心を通る横線(公転面)とすれに垂直な線を描き入れます。

▲図1.地球と公転面、公転面と垂直な線を描きます

次に、地軸と赤道を描き入れます。地軸は、公転面に垂直な線に対して23.4°傾いています。北半球にある日本が夏至のとき、北半球が太陽に向かうので、太陽を地球の左とした場合は、地軸を左上から右下に描き入れます。

赤道は、円の中心を通り、かつ、地軸に対して垂直な直線を描き入れます。図2に、地軸と赤道を描き入れたものを示します。

▲図2.地軸と赤道を描き入れました

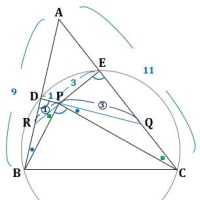

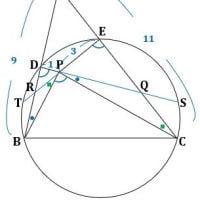

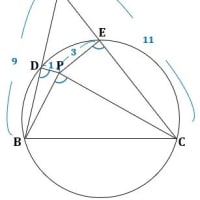

続いて、東京(付近)の位置を求めます。東京の緯度を北緯35°とすると、図3に示すように、円の中心を通り、赤道を基準に北側に35°の直線と円との交点が東京になります。

▲図3.東京の位置を求めました

最後に図4に示すように、東京を接点とする接線(地平線)と、東京に射し込む太陽光を描きいれます。このとき太陽光は公転面に平行に描きいれます。

▲図4.東京を接点とする接線(地平線)と太陽光を描き入れました

これで作図は終了です。東京での南中高度は、東京に射し込む太陽光と東京を接点とする接線(地平線)とのなす角になります。

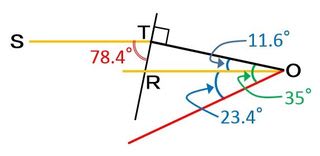

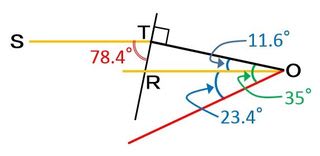

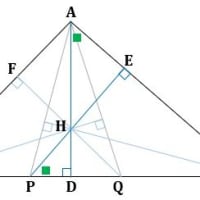

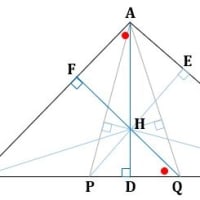

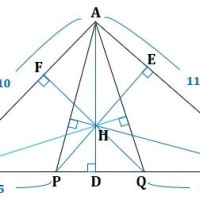

ここで、南中高度の計算に必要な部分を図5に切り取りました。

▲図5.南中高度を計算します

公転面と赤道のなす角は23.4°で、地球の中心と東京を結ぶ直線と赤道とのなす角は35°なので、地球の中心と東京を結ぶ直線と公転面とのなす角は11.6°です。

一方、△OTRで、∠OTR=90°、∠TOR=11.6°なので、∠ORT=78.4°になります。

ここで、OR//STから、∠ORT=∠STR=南中高度となるので、南中高度=78,4°と求めることができました。

この作図のポイントは、

(1)緯度は、地球の中心を通る直線で、赤道を基準に緯度を表す角度を取ったもの

(2)太陽光は公転面に平行

の2点です。

実際に作図してみて、その手順を頭のなかに入れておくとよいでしょう。

朝は曇っていましたが、今は晴れ間がのぞき明るくなってきました。今週末までは降水確率が低めで曇りがちの天気が続くようです。

中学理科では大切な作図が3つあります。一つは、中1の凸レンズによる結像、二つ目は、中3の夏至(冬至)の南中高度、三つ目は、中3の力の合力です。と言うことで、今日は夏至なので、二つ目の南中高度(東京付近での)を求める作図を取り上げます。

南中高度の南中は、太陽などの天体が真南に位置することを指し、高度は地平線に対する位置を角度で表します。

早速、作図を始めましょう。

まず、地球を表す円を描いて、円の中心を通る横線(公転面)とすれに垂直な線を描き入れます。

▲図1.地球と公転面、公転面と垂直な線を描きます

次に、地軸と赤道を描き入れます。地軸は、公転面に垂直な線に対して23.4°傾いています。北半球にある日本が夏至のとき、北半球が太陽に向かうので、太陽を地球の左とした場合は、地軸を左上から右下に描き入れます。

赤道は、円の中心を通り、かつ、地軸に対して垂直な直線を描き入れます。図2に、地軸と赤道を描き入れたものを示します。

▲図2.地軸と赤道を描き入れました

続いて、東京(付近)の位置を求めます。東京の緯度を北緯35°とすると、図3に示すように、円の中心を通り、赤道を基準に北側に35°の直線と円との交点が東京になります。

▲図3.東京の位置を求めました

最後に図4に示すように、東京を接点とする接線(地平線)と、東京に射し込む太陽光を描きいれます。このとき太陽光は公転面に平行に描きいれます。

▲図4.東京を接点とする接線(地平線)と太陽光を描き入れました

これで作図は終了です。東京での南中高度は、東京に射し込む太陽光と東京を接点とする接線(地平線)とのなす角になります。

ここで、南中高度の計算に必要な部分を図5に切り取りました。

▲図5.南中高度を計算します

公転面と赤道のなす角は23.4°で、地球の中心と東京を結ぶ直線と赤道とのなす角は35°なので、地球の中心と東京を結ぶ直線と公転面とのなす角は11.6°です。

一方、△OTRで、∠OTR=90°、∠TOR=11.6°なので、∠ORT=78.4°になります。

ここで、OR//STから、∠ORT=∠STR=南中高度となるので、南中高度=78,4°と求めることができました。

この作図のポイントは、

(1)緯度は、地球の中心を通る直線で、赤道を基準に緯度を表す角度を取ったもの

(2)太陽光は公転面に平行

の2点です。

実際に作図してみて、その手順を頭のなかに入れておくとよいでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます