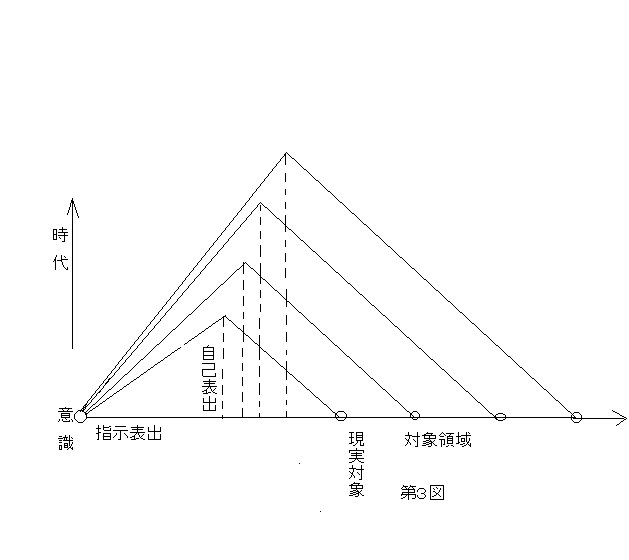

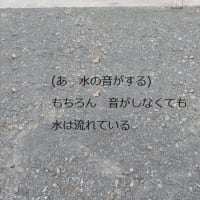

| メモ2022.02.26 ―自己表出と指示表出へ ⑨ この概念の拡張性 (1) 松本孝幸さんの『読書倶楽部通信』というホームページの「小林秀雄と山下清」という文章(「たかちゃんの豊浦彩時記4月号」(2021年))で、小林秀雄の山下清の作品批評(作品批評というより作品批評の不可能として述べられている)を引用して論評を加えてある。 成る程、清君の画は美しいが、何にも語り掛けてくるものがない、 いくら見ていても、美しさの中から人間が現れて来ない。 尋常な生活感情を欠いている人の表現は人間的な意味を全く欠いている。 人とともに感じ、人と共に考える能力のない狂人の画は、 決して生命感を現わしていない。 現れているのは、単なる運動感である。 その色彩は、眼に訴えるが、心まではとゞかない。 狂人にも鋭敏な色感がある事は、 例えば狂人にも鋭敏な性欲があるという以上の事を意味しやしない。 そういう美しさを画家は美しいとは言わないのである。 詩人が言葉の意味と言葉のリズムを合一させようと努める様に、画家は色や形に意味を盛ろうと努める。その難しさの為に、止むなく美しくない画面を作り出して了う事もあるのだ。美は、個体的な感覚を通じて普遍的な精 神に出会おうとする意志の創るものだ。倫理的でない美はない。 (「金閣焼亡」昭和二十五年九月) ※この赤字の部分は、引用者が付け加えたもの 〇 実は、僕は、あまり小林秀雄は読んでいません。 いまいち、どこがいいのか、ピンと来ていなかったからです。 これを読んで、少しわかった気がしました。 小林秀雄にとって、人間とは、近代的な内面の苦悩を抱えている存在であり、「定型発達」 で、知的な遅れのない人間なんですね。それ以外は、存在しない。ようするの人間「以下」の存 在(動物や狂人)だと考えているんだなということがよくわかりました。 なるほど、それでは、山下清の絵は、わからないでしょうね。絵で言えば、「レオナルド・ ダ・ヴィンチ」以後、ということになるでしょうか。 「定型発達の人間」の、まだその向こうに、もうひとつの根源的な人間の姿があるのだと いうことは小林秀雄には見えていなかったのだと思えます。 柳田国男の言う「遠い大昔の、まだ人間が一般にこどもらしかったころに、まじめにして いたことの痕跡」が見ていなかったんですね。 その痕跡は、小林秀雄にとっては、「稚拙」で「非人間」的なものにしか見えなかったんでし ょうね。小林秀雄が激賞しているゴッホやモーツアルトは、発達障害だったと言われているので すが…。 http://matumoto-t.blue.coocan.jp/21saijiki04.html わたしは、この小林秀雄の山下清評を初めて読んだ。山下清の絵の評価で、評価できないというものである。まだ〈発達障害〉や〈自閉症〉という概念が生まれる前の時代の文章だが、松本さんが評されているように近代主義的な個という概念からの視線になっている。ちなみに、障害者に対してだが、今は亡き石原慎太郎も小林秀雄と似た感想を漏らしている。 障害者についての発言が政治問題化したのは、1999年(平成11年)9月に東京都知事として府中療育センター(重度知的・身体障害者療育施設)を視察した後の記者会見での発言だった。「ああいう人ってのは人格あるのかね。ショックを受けた。ぼくは結論を出していない。みなさんどう思うかなと思って。絶対よくならない、自分がだれだか分からない、人間として生まれてきたけれどああいう障害で、ああいう状態になって」と発言した。次いで「おそらく西洋人なんか切り捨てちゃうんじゃないかと思う。そこは宗教観の違いだと思う。ああいう問題って安楽死につながるんじゃないかという気がする」と発言意図を説明した。 (Wikipedia「石原慎太郞」より) (2) 先日読み終えたオリヴァー・サックスの『火星の人類学者』でも、〈自閉症〉者は、普通の人々より美を感じたり感動したりということがなさそうに見える、これをどう考えるかということを取りあげていた。断定的な判断はしていなかったと思う。〈自閉症〉を正しく捉え理解しようとして、著者はていねいにたどっている。引用が長くなるが、その足跡をたどってみる。 一九八七年六月、わたしのもとにイギリスの出版社から大きな包みが届いた。なかには大量のデッサンが入っていた。わたしにとってはじつに嬉しいデッサンだった。わたしが育ったロンドンの有名な建物が描かれていたからである。たとえばセント・ポール大寺院、セント・パンクラス駅、アルバート・ホール、自然史博物館、それにキュー王立植物園のパゴダといった見ようによってはちょっと奇妙な、だがなつかしい場所の絵があった。絵は非常に正確だがすこしも機械的ではなく、それどころか奔放なエネルギーと風変わりな生命力に満ちていた。 包みのなかには出版社からの手紙が入っていた。絵の作者スティーヴン・ウィルトシャーは自閉症で、幼いころからイディオ・サヴァンの特徴を示していた。・・・中略・・・作者はまだ十三歳であると手紙にはあった。 (オリヴァー・サックス『火星の人類学者―脳神経科医と7人の奇妙な患者』「神童たち」P204 早川書房 1997年3月) 一九八二年、若い教師のクリス・マリスがクウィーンズミルに赴任し、スティーヴンの絵を見て驚嘆した。クリスは九年間、障害児の絵の指導をしてきたが、スティーヴンの絵に匹敵するようなものは見たことがなかった。 スティーヴンはクリスが教えていた六人のクラスのひとりだった。「彼はほかの子供の名前はみんな知っていた」とクリスは言う。「だが、一緒に遊んだり、仲良くしたりすることはいっさいなかった。まったく孤立した坊やでした」絵を描くことも遠近法も、少年は自然に覚えたか、生まれながらに知っているようだった。そのうえ、視覚的記憶力が非凡で、どんな複雑な建物でも町の風景でも、細部まで数秒のうちに見てとり、何の苦労もなくいつまでも記憶していられるらしかった。・・・中略・・・ スティーヴンはまた、視覚以外の分野でも才能を発揮した。言葉を覚える前から、ものまねの名人だった。歌の記憶も抜群で、覚えた歌を正確に歌った。どんな動きでも完璧にまねができた。スティーヴンは八歳で、文脈や内容、意味とは無関係に、非常に複雑な視覚的、聴覚的パターン、運動パターン、言語パターンを把握し、記憶し、再現する能力を示したのである。 視覚的、音楽的、言語的な分野のいずれでも、個々の部分を不思議なほどよく覚えているというのは、イディオ・サヴァンの記憶の特徴である。大小にかかわりなく、些細なことも重大なことも無差別で、前景も背景も区別がない。こうした個々の部分から普遍化するとか、因果関係や時間的関係でまとめるとか、自己のなかに取りこむということもほとんどない。ふつう個々の部分から普遍化するというような記憶は、場面と時間、内容と文脈に動かしがたい関係がある具体的・状況的な記憶で、エピソード記憶と呼ばれる。それが欠けているために、自閉症のサヴァンは驚異的に正確な記憶力をもっていながら、個々の記憶から重要性を抽出して一般的な知覚や記憶を築きあげることが非常にむずかしい。 (『同上』P207-P209) スティーヴンは優れた芸術家として紹介されている。元王立美術院長のサー・ヒュー・カッサンは彼を「イギリスでもっとも優れた少年芸術家だろう」と言った。だが、クリスにしてもほかのひとたちにしても、いちばん同情的な見方をするひとたちが、彼の知性とアイデンティティには大きな欠落があると考えている。検査の結果でも、重大な情緒的、知的障害があることははっきりしている。それでも、彼には精神的、個性的な一面、深みと感性があって、それが(ほかには現われなくても)芸術に表現されているのだろうか。芸術とは、本質的に個人的なヴィジョン、個性の表現ではないのか。「自己」がない芸術家というものが存在するのだろうか。スティーヴンの絵を初めて見て以来、こうした疑問が渦巻いていたので、わたしはぜひ彼に会ってみたかった。 (『同上』P212-P213) (一九八八年二月、著者のオリヴァー・サックスが、スティーヴンに会い、自分の家を描いてくれと頼んで描いてもらった絵について) スティーヴンは建物を子細に調べもしなければ、スケッチもせず、実物を見ながら描くこともしなかった。ちらりと見ただけですべてを吸収し、本質をとらえ、細部を焼きつけ、全体を記憶してしまって、それから手早い単純な線で描いた。頼めばきっと、通りにあるすべてを描いてくれたにちがいない。 スティーヴンの絵はたしかに正確だったが、自在に変更を加えている部分もあった。家にはない煙突をつけ、前にある三本のモミの木と垣根、それに近所の家々は省略した。彼の絵は、建物だけに焦点が置かれていた。イディオ・サヴァンはカメラのような目、あるいは直観的な記憶力をもっているとよく言われるが、スティーヴンの絵をコピーしながら、彼が単なるコピーマシンではないことに気づいた。彼の絵はコピーや写真といった機械的で没個性的なものとはまったくちがう。つねになにかが加わり、なにかが省略され、変更されていて、そこにはまちがいなくスティーヴン独自のスタイルがある。それはイメージであり、視覚的、図像的イメージの形成に必要な複雑な神経活動のプロセスが関与していることを思わせる。スティーヴンの絵は個性的な構築物だ。だが、はたして、もっと深い意味での創作と言えるだろうか。 (『同上』P214-P215) 模倣もまた心の作用で、身体と感性を使って現実を表現することにかけては、象徴や言葉を使った表現に劣らない人間的能力だ。マーリン・ドナルドは『現代の心の起源』のなかで、模型製作はまったく非言語的、非観念的な内面表現であり、こうした模倣という力は、ホモ・サピエンスが抽象的思考や言語を獲得する以前、数百万年あるいはそれ以上前の、わたしたちの直系の祖先であるホモ・エレクトゥスのころには支配的な認知形式であったかもしれない、と述べている。歌い、ものまねをするスティーヴンを見ていると、自閉症やサヴァン症候群の少なくとも一面は、通常発達の理論で、つまりこの古代の認知方法である模倣に基づく脳システムの肥大化と、より現代的な象徴に基づく認知方法の相対的な欠陥を結びつけることで理解できるのではないかという思いにかられる。とはいえ、誤解してはならないのだが、それは一部でしかない。スティーヴンは知性がないわけでもなければ、コンピューターでもなく、またホモ・エレクトゥスでもない。わたしたちのモデル、言葉はすべて、彼の前では意味をなさなくなる。 スティーヴンの発達は独特で、最初から質的にちがっていた。彼は異なる方法で、彼自身の認知力、アイデンティティ、芸術的才能を動員して世界をつくりあげている。スティーヴンがなにを考え、どう世界を構築し、どうして描き、歌えるのか、結局わたしたちにはわからない。だが、象徴的、観念的な能力に欠陥があっても、寺院や峡谷、花を描いたり、ある場面やドラマ、歌を再現するという模倣や具体的表現にかけては天才であり、伝えるものの形式的な特徴、構造的論理、スタイル、「らしさ」(かならずしも「意味」とはいえなくても)を把握する優れた才能をもっていることはわかっている。 ふつう言われる創造性では、「どんな」才能かだけでなく、「誰」のものかが大きな意味をもつ。創造性にはきわめて個人的なものという特徴があり、強固なアイデンティティ、個人的スタイルがあって、それが才能に反映され、溶けあって、個人的な身体かたちとなる。この意味で、創造性とは創りだすこと、既存のものの見方を打ち破り、創造の領域で自由に羽ばたき、心のなかで完全な世界を何度も創りかえ、しかもそれをつねに批判的な内なる目で監視することをさす。創造性は内面生活にかかわるものだ。 この意味での創造性は、たぶんスティーヴンには不可能だろう。 (『同上』P247-P257) 著者のオリヴァー・サックスの言葉は、小林秀雄の時代とは違って、〈自閉症〉という概念がある時代のものであり、また医者として自閉症に対する様々な知見ももっており、しかもスティーヴンの創造の秘密に関心を持って何度も出会ったりいっしょに旅行したりしている。そうして、小林秀雄と異なるのは、その〈自閉症〉を抱えて生きているスティーヴンの内側に入り込もうとしていること、さらにそこからスティーヴンを理解しようとしていることである。もちろん、当然のことかも知れないが、オリヴァー・サックスは自分をこれまで育んできた「通常」の世界の、「通常」の感情や考えの方から〈自閉症〉を抱えたスティーヴンに向かっている。 オリヴァー・サックスは、「自閉症の原因もまだ明らかになっていない」(P262)と述べ、いろんな説をたどりながら、「自閉症に生物学的素因があることはもはや疑う余地がなく、場合によっては遺伝するらしいという研究も増えてきている。」(P263) と記している。そして、『我、自閉症に生まれて』『動物感覚』などを著したこのテンプル・グランディンの「火星人の人類学者」の章で、テンプルの自閉症の原因に対する考えを紹介している。 テンプルは自閉症の化学的、生理学的研究や脳造影法による調査をいろいろと調べた結果、いまの段階ではすべてが断片的であって、結論が出るまでにはなっていないと感じている。だが、脳の「感情の回路」が損なわれているという思いは強く、この回路が脳の感情を司る系統発生的に古い部分――扁桃核と辺縁系――と、もっとも新しく発達した部分、人間にだけ発達した大脳の前頭前皮質とを結びつける役割をしているのではないかと考えている。この回路があるからこそ、新しい「高度な」意識、自己や自分の心、他者の心に対する明示的な意識が可能になるのではないか。そして自閉症はまさにこの部分の障害なのである。 (『同上』P304) 当然ながら、素人のわたしには〈自閉症〉の原因はわかりようがない。それにもかかわらず〈自閉症〉と呼ばれる人々がいて、その中にも多様な表れがあるらしい。しかし、現在までのところ〈自閉症〉の原因はわかっていないが、オリヴァー・サックスが述べた「自閉症に生物学的素因があることはもはや疑う余地がなく」ということとこのテンプル・グランディンの〈自閉症〉者としての体験や実感からの「脳の『感情の回路』が損なわれている」のではないかということ、そしてその回路の役割についての考えは、ありそうだなとは思える。 オリヴァー・サックスは、〈自閉症〉者であり、また表現者でもある少年スティーヴンをどう捉えているか。上の引用から抜き書きしてみる。 1.スティーヴンの絵は非常に正確だがすこしも機械的ではなく、それどころか奔放なエネルギーと風変わりな生命力に満ちていた。 2.絵を描くことも遠近法も、少年は自然に覚えたか、生まれながらに知っているようだった。(教師クリス) 3.スティーヴンは八歳で、文脈や内容、意味とは無関係に、非常に複雑な視覚的、聴覚的パターン、運動パターン、言語パターンを把握し、記憶し、再現する能力を示したのである。 4.彼の知性とアイデンティティには大きな欠落があると考えている。検査の結果でも、重大な情緒的、知的障害があることははっきりしている。それでも、彼には精神的、個性的な一面、深みと感性があって、それが(ほかには現われなくても)芸術に表現されているのだろうか。芸術とは、本質的に個人的なヴィジョン、個性の表現ではないのか。「自己」がない芸術家というものが存在するのだろうか。 5.絵はコピーや写真といった機械的で没個性的なものとはまったくちがう。つねになにかが加わり、なにかが省略され、変更されていて、そこにはまちがいなくスティーヴン独自のスタイルがある。それはイメージであり、視覚的、図像的イメージの形成に必要な複雑な神経活動のプロセスが関与していることを思わせる。スティーヴンの絵は個性的な構築物だ。だが、はたして、もっと深い意味での創作と言えるだろうか。 6. ふつう言われる創造性では、「どんな」才能かだけでなく、「誰」のものかが大きな意味をもつ。創造性にはきわめて個人的なものという特徴があり、強固なアイデンティティ、個人的スタイルがあって、それが才能に反映され、溶けあって、個人的な身体かたちとなる。この意味で、創造性とは創りだすこと、既存のものの見方を打ち破り、創造の領域で自由に羽ばたき、心のなかで完全な世界を何度も創りかえ、しかもそれをつねに批判的な内なる目で監視することをさす。創造性は内面生活にかかわるものだ。 この意味での創造性は、たぶんスティーヴンには不可能だろう。 オリヴァー・サックスが、〈自閉症〉者であり、また表現者でもある少年スティーヴンを前にして感じている異質さは、おそらく小林秀雄の山下清評にある、〈発達障害〉や〈自閉症〉や〈統合失調症〉の人を前にした時感じる異質さと同じものだろう。そうしてその異質さは、〈普通〉に長らく慣れ育ってきたわたしたちのほとんど誰もが感じるものだと思う。このことをさらに一般化すると、わたしたちは他者と出会い付き合いに入っていく時、度合の違いはあれ同じようにある異質さを感じるように思う。いずれの場合も、付き合いで慣れ親しんでいくにつれて、他者に感じた最初の異質さはやわらいでいくような気がする。 〈普通〉に長らく慣れ育ってきたわたしたちと述べたのは、〈発達障害〉や〈自閉症〉や〈統合失調症〉などの〈病〉と見なされているものを抱えていない、主要に近代以降の人間概念(自由、平等、個人、創造性)を主流とする流れに浸かっている大多数の者を指している。〈発達障害〉や〈自閉症〉や〈統合失調症〉などの〈病〉と見なされているものは、個人で言えば個の根っこ、人類で言えば人類の根っこ、初期の人類の有り様に通じているような気がする。現在のわたしたちもそこを潜り抜けてきたはずであるが、人類の根っこの部分はわたしたちの深層に潜在的に保存されているように思う。だから、両者の間には、飛躍や断絶があっても、どこかで通じる通路のようなものがあるのかもしれない。 自らが慣れ親しんでいる近代以降の人間概念からの視線で見たから、小林秀雄は作者の山下清やその作品の中に下りて行こうとはしなかった。オリヴァー・サックスの場合は、〈自閉症〉者であり、また表現者でもある少年スティーヴンやその作品の中に下り立っている。そうして、自らの文明史的な土台の上からそれとは異質なスティーヴンやその作品の世界に対するとまどいもまた抱えている。スティーヴンから見た《世界》、そこからの《表現》とわたしたち「定型発達」と呼ばれる者から見た〈世界〉、そこからの〈表現〉とが大きく違っていることは、上の引用からあきらかだろう。この問題は、近代的な枠組みの個の概念やイメージを超えた人間概念の拡張の問題であるように見える。 「模倣もまた心の作用で、身体と感性を使って現実を表現することにかけては、象徴や言葉を使った表現に劣らない人間的能力だ。マーリン・ドナルドは『現代の心の起源』のなかで、模型製作はまったく非言語的、非観念的な内面表現であり、こうした模倣という力は、ホモ・サピエンスが抽象的思考や言語を獲得する以前、数百万年あるいはそれ以上前の、わたしたちの直系の祖先であるホモ・エレクトゥスのころには支配的な認知形式であったかもしれない、と述べている。」という上に引用した部分は示唆的である。 1.ホモ・エレクトゥス(わたしたちの直系の祖先) ・模倣もまた心の作用で、身体と感性を使って現実を表現する ・模倣が支配的な認知形式であったかもしれない 2.ホモ・サピエンス(現生人類) ・象徴や言葉を使った表現 ・抽象的思考や言語を獲得する 人間は新しいことを生み出すことはない、必ず今までに人類が通ってきたものから汲み上げている、ということを吉本さんは指摘したことがある。これを踏まえるならば、とても巨きな時間スケールの中での人類の歩み、この二つの段階とその違いがあったとして、遠く過ぎ去ってきたホモ・サピエンスの世界からはホモ・エレクトゥスの世界は、通じ合えないほど異質で断層があるように見えても、人類の人間的な古層も何らかの形で現在にまで保存されていて、人が死に瀕した危機的状況で現れる臨死体験のように顕在化することがあるのかもしれない。つまり、何らかの機構で現在に発動されることがあるということを意味しているように思われる。〈発達障害〉や〈自閉症〉や〈統合失調症〉などの〈病〉と見なされているものは、まだまだそれらの解明が十分になされていないが、ほんとうは個や人類の根っこの部分に関わるもので、その根っこからの発動ではないかと、素人のわたしは想像している。 因みに、『読書倶楽部通信』というホームページで、内側から「自閉症」を考え続けてきている松本孝幸さんは、上の1と2の区分けが正しいとすれば、1は「感覚で考える段階」、2は「抽象的思考や象徴などを駆使する段階」と見なし、「自閉症」者は主要に1の「感覚で考える」段階を生きている、保存していると捉えられている。 (3) ところで、言語のはじまりは、人の生涯であれば言葉を覚える以前の幼児を考えてみるとよい。何かを指差しながらあるいは心の内で差しながら(指示表出)、「あわわ あわわ」(自働表出、自己表出)など表出する。そうして、その分離抽出された〈指示表出〉と〈自己表出〉は、現実にはひとつに織り上げられたものとして存在する。この言葉のはじまりは、人類の歴史における言葉の起源と同型と見なすことができると思われる。 ここで、吉本さんの『言語にとって美とはなにか』の基軸としての表現の概念である、〈自己表出〉と〈指示表出〉を借りて今までの問題とつなげてみる。この〈自己表出〉と〈指示表出〉は、よくわかりにくいと言われるが、それは抽出された人間の本質的な概念だから、人類史規模のものだから、難しいのである。もうひとつは、わたしたちのこの列島の歴史的な精神性は、論理や抽象に不慣れで弱いというところからもわかりにくさは来ている。 この人間が何ごとかをいわねばならないまでになった現実の条件と、その条件にうながされて自発的に言語を表出することのあいだにある千里の距たりを、言語の自己表出として想定できる。自己表出は現実的な条件にうながされた現実的な意識の体験がつみ重なって、意識のうちに幻想の可能性としてかんがえられるようになったもので、これが人間の言語が現実を離脱してゆく水準をきめている。それとともに、ある時代の言語の水準をしめす尺度になっている。言語はこのように、対象にたいする指示(引用者註.「指示表出」)と、対象にたいする意識の自動的水準の表出(引用者註.「自己表出」)という二重性として言語本質をつくっている。 (『定本 言語にとって美とはなにか』P29吉本隆明 角川選書) 言語は、動物的な段階では現実的な反射であり、その反射がしだいに意識のさわりをふくむようになり、それが発達して自己表出として指示機能をもつようになったとき、はじめて言語とよばれる条件をもった。この状態は、「生存のために自分に必要な手段を生産」する段階におおざっぱに対応している。言語が現実的な反射であったとき、人類はどんな人間的意識ももつことがなかった。やや高度になった段階でこの現実的な反射において、人間はさわりのようなものを感じ、やがて意識的にこの現実的な反射が自己表出されるようになって、はじめて言語はそれを発した人間のためにあり、また他のためにあるようになった。 (『同上』P30-P31 ) このように言語は、ふつうのとりかわされるコトバであるとともに、人間が対象にする世界と関係しようとする意識の本質だといえる。この関係の仕方のなかに言語の現在と歴史の結び目があらわれる。 この関係から、時代または社会には、言語の自己表出と指示表出とがあるひとつの水準を、おびのようにひろげているさまが想定される。そしてこの水準は、たとえばその時代の表現、具体的にいえば詩や小説や散文のなかに、また、社会のいろいろな階層のあいだにかわされる生活語のなかにひろがっている。 (『同上』P44 吉本隆明 角川選書) わたしがここで想定したいのは、・・・中略・・・言語が発生のときから各時代をへて転移する水準の変化ともいうべきもののことだ。 言語は社会の発展とともに自己表出と指示表出をゆるやかにつよくし、それといっしょに現実の対象の類概念のはんいはしだいにひろがってゆく。ここで、現実の対象ということばは、まったく便宜的なもので、実在の事物にかぎらず行動、事件、感情など、言語にとって対象になるすべてをさしている。こういう想定からは、いくつかのもんだいがひきだされてくる。 ある時代の言語は、どんな言語でも発生のはじめからつみかさねられたものだ。これが言語を保守的にしている要素だといっていい。こういうつみかさねは、ある時代の人間の意識が、意識発生のときからつみかさねられた強度をもつことに対応している。 もちろんある時代の個々の人間は、それぞれちがった意識体験とそのつよさをもっていて、天才もいれば白痴もいる。それにもかかわらずある時代の人間は、意識発生いらいその時代までにつみかさねられた意識水準を、生まれたときに約束されている。これとは反対に、言語はおびただしい時代的な変化をこうむる。こういう変化はその時代の社会のさまざまな関係、そのなかでの個別的な環境と個別的な意識に対応している。この意味で言語は、ある時代の個別的な人間の生存とともにはじまり、死とともに消滅し、またある時代の社会の構造とともにうまれ死滅する側面をもっている。 (『同上』P46 吉本隆明 角川選書)  この(言葉の)表現の概念である〈自己表出〉と〈指示表出〉は、人間の本質的な表現概念ゆえに言葉自体に限らず、人間的な様々な問題に適用可能である。ここでは取りあげないが、政治でも教育でも理念的なものを〈自己表出〉、実際の組織の運用や諸制度をや法規を〈指示表出〉と見て、〈自己表出〉と〈指示表出〉から論じることができそうに思う。以下では、吉本さん自身が、病気という概念と言葉の関係を〈自己表出〉と〈指示表出〉という視座から捉えている。 言葉についてもうひとつ申し上げておきたいのは、病気という概念との関係です。こいつは異常だとかんがえられることが、言葉の表現にとってはたいへん重要になるということです。 さきほど自己表出性は内臓の動きやこころの動きに関連し、指示表出性は感覚の動きに関連していると説明したように、人間の言葉は、情動性と感覚性が織り合わされ、融合してできています。こころの表現としての言葉、感覚の表現としての言葉を説明するばあい、精神の病気や異常をどうしても考慮に入れなければいけなくなります。 異常は、その人の精神の動きが通常の範囲を逸脱していることです。精神に異常をきたしているばあい、その人の言葉もまた、通常の範囲を逸脱しているか、通常の範囲よりも小さく縮んでいます。指示表出と自己表出を軸とする円の範囲を逸脱し、言葉のもつ範囲を無限に拡げてしまうか、無限に縮めてしまうか、どちらかの作用が起こります。指示表出と自己表出をの軸を想定できないほど、極端に拡げてしまうか、狭めてしまっているのです。 たとえば「美しい」という言葉には、だれもが抱くイメージがあります。赤い花が咲いているのをみて、美しいと感じる。これが正常とすれば、「美しい」の共通な感じ方といえるわけです。この範囲を逸脱すると異常になります。その赤い花をみて、ものすごく醜いとしか感じない人は異常とみなされます。「美しい」という言葉の範囲が、指示表出と自己表出を軸とした円と一致していれば正常で、とんでもなく外側に拡大したり、極端に範囲が狭くなると異常になるわけです。 極端な例をあげれば、幻覚症状があります。幻覚とは、実際に存在していないけれども、目の前にあるかのごとく、人や物のイメージが出てくるというものです。本来的にいえば、言葉の指示表出性や、言葉を表現するこころがそこまで達していないのに、人や物のイメージがみえてしまう現象です。幻覚が常態になると、通常の指示表出の範囲をはるかに逸脱し、こころがもつ指示性の働きは異常な範囲にまで拡大してしまいます。・・・・・(略)・・・・・・幻覚のばあいは、指示表出性が言葉になる前に、イメージとして通常の意味を超え、極端に拡がってしまったばあいを想定すればよいわけです。 (吉本隆明『詩人・評論家・作家のための言語論』P95-P98 メタローグ 1999年3月) 言葉の異常は、その人がもつ固有のイメージが通常のイメージから逸脱するように、あらかじめ内部で固定観念ができあがっていることです。たとえば「美しい」という言葉であらわす物について、あらかじめその人の内部に固定観念がつくられている。固定観念が正常と違っていれば、何を美しいというのかも、正常な人とは違ってきます。 ある特定の事柄をあらわす言葉についておかしな固定観念をもっていると、その言葉は、指示表出と自己表出を軸にした円を逸脱したところに位置してしまいます。これが妄想や幻覚と呼ばれているものです。 ただ、普通の人と違っていること自体は、異常とはいえません。精神異常は、日常性に障害をもつ欠損や歪みであるといいますが、単に少数であるためにわるいとされているだけです。もし多数を占めていれば、それが正常となるのです。 妄想や幻覚も同じで、現在の社会では異常とみなされますが、妄想や幻覚のある人が多数を占めれば正常となります。そういう状況はありうるのです。人類の未開時代では、幻覚や妄想のある人のほうが正常で、ない人は異常だったということがありえたわけです。現在の社会では精神異常でも、未開社会にもっていけば、正常と異常が逆転することもありうるわけです。精神の異常はけっして固定的なものではありません。 また、かつて人類が体験したことがないような、新しい異常もありえません。未開時代に体験したか、いま体験しているかの違いだけで、過去に一度も体験したことのない精神の動きを人類はもちえないのです。新しい精神の異常な動きやイメージが出てくることはなく、すべて過去の時代にあった精神の動きです。そのほうが多数を占めていたなら正常といわれたとおもいます。 正常とか異常とかは、いまの社会段階で判断したいるだけですから、確たる根拠はありません。ただ現在では不自由なだけです。日常生活に差し支えるし、たにんとのコミュニケーションに差し支えるから、治さなければいけないというだけのことです。ほんとうは異常ではないのですから、本来的には治しようがありません。少数だから異常とされていますが、ほんとうはそういえないわけです。 (『同上』P99-P101) 「妄想や幻覚」とあるからここで考えられている病気は、統合失調症などの精神の病気を指している。その場合、〈自己表出〉と〈指示表出〉は、通常の状態から逸脱し、通常より拡大したり縮小したりすると述べられている。この「言葉の異常は、その人がもつ固有のイメージが通常のイメージから逸脱するように、あらかじめ内部で固定観念ができあがっていることです」と、ここでは「固定観念」とあるが、これを保存されたある歴史段階の観念やイメージと置き換えれば、先に述べたものと対応すると思える。すなわち、ごく大ざっぱに見て、「通常の状態」をホモ・サピエンス(現生人類)の抽象的思考を持ち象徴性を駆使する観念とすれば、「固定観念」は、それ以前の歴史段階のホモ・エレクトゥス(わたしたちの直系の祖先)の模倣が支配的な認知形式でありそれにまつわる観念を持っていたことに対応している。 「かつて人類が体験したことがないような、新しい異常もありえません。未開時代に体験したか、いま体験しているかの違いだけで、過去に一度も体験したことのない精神の動きを人類はもちえないのです。新しい精神の異常な動きやイメージが出てくることはなく、すべて過去の時代にあった精神の動きです。」とあることからもそういえるだろう。すなわち、統合失調症を現在の中心的な主流の感じ考えに心身ともに追い詰められて倒れたものとすれば、生きつづけようとするならそれ以前の過去の段階の感じ考えに行き着くほかないからである。自閉症や発達障害と呼ばれるものの場合も、原因は分かっていないが身体性に関わる何かの異変によるものかもしれないとして、その異変が人間に保存されているとても古い段階のものの顕現につながっているように感じられるからである。 |

最新の画像[もっと見る]

-

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

8時間前

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

8時間前

-

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

8時間前

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

8時間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

-

水詩(みずし) #1

4週間前

水詩(みずし) #1

4週間前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前