| メモ2022.03.16 ―自己表出と指示表出へ ⑨ 続 (4) 村瀬学が、山下清に触れている。ほんとは自分で山下清の作品を批評できればいいのだが、今のわたしにはその力量がない。村瀬学は、「心身障害児の施設職員」を経験し、しかもそういう子どもたちの世界を内側から本質的なレベルで言葉で描いて見せた人である。適任と言うほかない。 「花火の貼り絵」の意味(引用者註、本文の小見出し) そんな彼は、しばしば「花火」を題材に選んで「貼り絵」を制作していた。山下清というと「花火の貼り絵」と思うほどである。ではなぜ「花火」だったのだろうか。 ここに一枚の興味深いスケッチがあるが、これは昭和四十年(四十三歳)という晩年の絵である。(左の絵参照)これでわかるのは、「花火」というのが意外に「幾何学模様」としてできているということである。ぱあっと放射状に開いた花火は、彼にとっては時間の止まった色とりどりの唐傘のように映っている。 清の描く花火を注意深く見てみると、いくつかのパターンに分けられる。一つは、したから一本の線が延びていって、つぼみのようなふくらみをもったまま終わっているもの。一つは、下の一点から、何本もほうき状に伸びているもの。そして、そういうほうき状の上に、点を散りばめたような花火の絵。それから、夜空にぱあっと傘のように開いた花火の図。構図としては、そういうパターンを組み合わせる。単純なというか、シンプルな絵である。しかし、そのあまりにものもつ迫力に、人々はほとほと感心させられてきたように思う。 ここで「花火」とは何か?という問いを改めて投げかけておきたい。山下清を生涯魅了してやまなかった「花火」。「花火」を見るために、延々と遠くまで出かけていった清。一体何だったのか、この「花火」というものは。もちろん私も、そんな問いに答えられるわけではないのだが、いくつかの可能性についてなら考えることができる。 一つは、清が花火の貼り絵に最初に取り組んだのが、八幡学園にきて二年目の十五歳のときだったということだ。当時の花火大会は、娯楽らしい娯楽のない時代の夏の最大のイベントであり、風物詩であったのだから、若き清の目に鮮烈に焼き付いたことは想像できる。しかし私は、風物詩としての花火が強烈だったというだけではなく、それを「貼り絵」にすることで、逆に強烈に印象に残ってしまったということの方を、二つ目に考えてみたい。というのも、この花火の貼り絵は、夜空にあっという間にきえてしまう花火を、ぱあっと開く放射線状の花のような幾何学模様(「縦と横」の構図に納める)にして残せるという不思議な作業であったからだ。 彼は花火の面白さと、それを幾何学模様として残せるという面白さと、その花びらの貼り付けを年々細かくしてゆくことができる楽しさと、その花火の行われる都市への関心(地図的な関心)と、その花火大会が来年また開かれる一年の歳時記という年中行事の地図で予測できることの楽しさと、そういうものがミックスされて清の興味を引いていたのではないかと私は思う。事実、彼は春になると、その年の花火の開かれるところを求めて「旅」に出ていたのである。それはただ「花火」への関心だけによるのではなく、そうした「旅」や「一年の暦」の読み取りの中での関心事であったことを見逃してはいけないと思う。 「幾何学模様」と「人間」(引用者註、本文の小見出し) 実際、清にとって、小さい花火と大きい花火とでは、基本形は変わらない。ばあっと花のように開く点では同じなのだ。でも、後のすぐれた貼り絵花火(②、③)は、その開く花にこめられる「色」の重ね方が違っていた。細かさが違うのだ。それは、貼り絵の色の進化とも言うべき進歩である。基本は変わらずに、色遣いだけが異様に細かくていねいになってゆく。 実際、この絵と昭和十二年(十五歳のときに貼った「花火」の絵)(①)は、その基本の構図はほとんど変わらないのがわかる。それが、のちの信じられないような貼り絵になると、驚嘆するしかないのだが、しかし注意深くその貼り絵を見てみると、それはより細かく貼り絵をしている以外、そんなに特別なテクニックが使われていないことに気づかされるのである。 ここでもう一つ注目するのは、人々の描き方である。彼は「幾何学模様(「縦と横」の構図)」として「人間」もとらえているので、そこでは「人間」も「幾何学模様(「縦と横」の構図)」の中の一つになっている。初期の「兵隊さんの行進」を描いた絵(④)を見ると典型的にわかるのだが、そこでは「人間」は、横を向いているか、後ろを向いているか、前を向いているか、その三つのパターンのどれかでしか描かれない。その描き方は、四十歳をすぎて描いた花火でも変わらない。花火を見上げている人々の描き方は同じである。 (村瀬学『自閉症―これまでの見解に異議あり!』P164-P168ちくま新書 2006年7月) ※参照されている山下清の作品は、省略しました。ネット検索で出てきます。 ここからいくつか取り出してみる。 1.山下清を生涯魅了してやまなかった「花火」ということ。 2.清の描く花火を注意深く見てみると、いくつかのパターンに分けられる。構図としては、そういうパターンを組み合わせる。単純なというか、シンプルな絵である。 3.彼は花火の面白さと、それを幾何学模様として残せるという面白さと、その花びらの貼り付けを年々細かくしてゆくことができる楽しさと、その花火の行われる都市への関心(地図的な関心)と、その花火大会が来年また開かれる一年の歳時記という年中行事の地図で予測できることの楽しさと、そういうものがミックスされて清の興味を引いていたのではないかと私は思う。 4.基本は変わらずに、色遣いだけが異様に細かくていねいになってゆく。 5.もう一つ注目するのは、人々の描き方である。彼は「幾何学模様(「縦と横」の構図)」として「人間」もとらえているので、そこでは「人間」も「幾何学模様(「縦と横」の構図)」の中の一つになっている。 村瀬学は、前回引用した小林秀雄とは違って、山下清の作品や行動を追いながら、山下清の表現世界に迫ろうとしている。わたしは自閉症や発達障害と呼ばれている人々については、松本孝幸さんの『読書倶楽部通信』というホームページでの「内側から見た自閉症」などの文章やそこで紹介されている本を読んで少し見知っている程度に過ぎないが、山下清の表現の動機や表現世界の根幹は、上記の3.にあるように思われる。作者の山下清と作品との関係にしぼれば、まず、花火を見た喜びや感動があり、その出会いを絵に表現していくという喜びや感動があり、作り上げた自分の作品を見るといつでも花火の光景が現前化して喜びや感動を体験できる、そこに山下清の表現の動機や表現世界の根幹があるのではないかと思う。一般の絵画の作者の場合は、花火の絵を描くとすれば、花火を見たという感動や美の体験を作品として描き上げた時点で一応終わる。しかし、山下清の場合は、かれが実際に自分の作り上げた作品に対してどういう執着を示したかどうかは知らないが、作り上げた自分の絵を取り出しては眺めるということも表現の動機の中に含まれていたような気がする。 山下清は3歳の頃に重い消化不良で命の危険に陥り、軽い言語障害と知的障害の後遺症を負うことになりました。 しかし障害をものともせず、高い集中力と卓越した観察眼で細やかな描写の画風を確立しています。 18歳から32歳まで自由気ままな放浪生活をしていますが、ドラマのように旅先でスケッチし仕上げていく方法ではなく、当時入所していた学園に戻ってきてから旅の思い出をノートに文章で残し、旅で見た情景の記憶をもとに作品を制作していました。 見た風景を細部まで再現できるほどの驚異的な記憶力の持ち主だったことから、山下清はサヴァン症候群であった可能性が高いと言われています。 山下の作品は実際の風景より色鮮やかで暖かく、アレンジが加わった心象風景を描いたものが多いのも特徴です。 絵画教育を受けていなかったが故に、既存の芸術論的な先入観のない、独自性に溢れた作風でもありました。 (「山下清とは?日本のゴッホと呼ばれた画家の人生や代表作品を解説!」2021/07/13) https://media.thisisgallery.com/20222896 本当は山下清の作品集を手に入れてじっくり見て考えるべきだが、また「発達障害」と呼ばれる人々―ひとくくりには出来ない多様さがあるようだが―の内面の有り様も関わってくるので、そこまでの余裕がない。 ネットで長岡の花火大会2019の動画を参考に見てみた。山下清が見た花火より豪勢に繊細になっているのかもしれない。ネットにある山下清の長岡の花火大会の絵では、絵の画面に七つほどの花火が上がってぱあっと開いた構図になっている。普通の「定型発達」の人の花火の絵(花火に限らず)は、実際の花火大会そのものではなく、時間の前後のものを自由に組み合わせたり、省略したりして、花火というイメージの流れや構成として描くことができるのではないだろうか。 一方、山下清の場合は、現場で見て絵を描くのではなく、帰ってきてから描いていたらしい。山下清も、前回取りあげたオリヴァー・サックスの『火星の人類学者』に出てきた「自閉症」者のスティーヴンのような場面としての記憶力を持っていたのだろう。スティーヴンは、場面の記憶その通りではなく省略や付け加えもあったらしい。つまり、選択や構成の意識が働いている。山下清の場合はどうだったろうか。山下清が見た実際の花火大会の有り様を見ていないからよくわからないが、花火大会の一番華やかな場面が構図として選択されているのか、それとも、普通の「定型発達」の人の花火の絵のように花火というイメージの流れや構成として自由に花火が選択されたりしているのだろうか。スティーヴンの例からしても、どうも前者のような気がする。 山下清は、(近代的な)絵画教育を受けていなかったということだが、山下清の表現の技法や色使いや構図などはどこから来ていて、何を意味しているのかなど、具体的な検討が必要だろう。ほんとうは、山下清のものの感じ方や内面の有り様の把握と絵自体の細かな作品の批評が必要なのだが、それ以前で引き返さざるを得ない。しかし、その批評は、近代的な批評概念の拡張なり修正なりを含むものとなるように思う。 |

最新の画像[もっと見る]

-

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

16時間前

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

16時間前

-

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

16時間前

画像・詩シリーズ #12 お茶を摘む

16時間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

3週間前

-

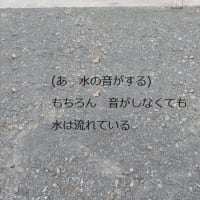

水詩(みずし) #1

4週間前

水詩(みずし) #1

4週間前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前