(2025年04月29日[火])

(2025年04月29日[火])

「日本の死刑制度について考える懇話会」《現状のままに存続させてはならない》。

(2024年11月13日、アサヒコム)【死刑制度「廃止含め議論を」 遺族や元検察トップ、法学者らが提言】、《与野党の国会議員や犯罪被害者遺族、元検事総長らが参加した「日本の死刑制度について考える懇話会」(座長=井田良・中央大大学院教授)が13日、政府への提言を報告書にまとめた。現在の制度には放置が許されない多くの問題があり、「現状のままに存続させてはならない」との認識を示した。そのうえで国会や政府のもとに、制度の廃止を含む「根本的な検討」のための会議体を設けるよう求めた》。

『●《死刑制度「廃止含め議論を」》…《現在の制度には放置が許されない多くの

問題があり、「現状のままに存続させてはならない」との認識を示した》』

アサヒコムの【(社説)死刑モラトリアム 執行を止め熟議する時】(https://www.asahi.com/articles/DA3S16202638.html)によると、《いったん死刑が確定した袴田巌さんが、再審で無罪となったことも影響しているのだろうか。再審制度は超党派の国会議員連盟が今国会での法改正をめざし、法制審議会の部会での議論も始まった。死刑制度についても一度、モラトリアム(猶予期間)として執行を停止した上で、議論を始める時ではないか。》

飯塚事件、冤罪で死刑執行…随分と控えめに言って、検察や警察は無辜の人、罪なき人を死刑にしてしまった恐れがある。こんな残酷な話があるだろうか。袴田冤罪事件でも、袴田巖さんを死刑囚のまま、長期間監禁。警察や検察が証拠や証言をでっち上げ、裁判所がそれに加勢し、マスコミも囃し立てて、冤罪者を危うく死刑にしてしまうところだった。一方、この飯塚事件、既に死刑執行してしまった冤罪事件だからこそ、当時の警察・検察、マスコミや裁判所にも大変に大きな責任がある。もう、久間三千年さんは自分の口で無罪を訴えることも出来ない、死刑にしてしまったのだから。

『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』

『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、

飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』

『●NNNドキュメント’13:

『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』

『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:

無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』

『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、

検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』

『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。

当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』

『●飯塚事件、冤罪で死刑執行…「証拠品リスト」を何故に出し渋るの? リスト

を公開すると何か問題でも? 警察や検察が証拠や証言を捏造する国ニッポン』

『●清水潔さん《死刑執行後に冤罪の可能性が指摘…「飯塚事件」…検察は証拠

開示をしないと。…これも袴田事件のように間違った判決だったのでしょう》』

死刑存置派の皆さん、本当にコレで良いのですか? 死刑執行を停止して、立ち止まって、考える秋ではないのですか? これだけ警察や検察のデタラメが報道され続けているのに、冤罪をゼロにすることは可能でしょうか。マスコミや裁判所は冤罪をゼロにすることができるでしょうか。一件でもとんでもないことだが、飯塚事件以外、過去、1件も冤罪者を殺していないと言えるのか。

『●『死刑』読了』

『●死刑廃止集会』

『●「死刑制度 国民的な議論を活発に」…

「死刑制度存置派驚異の8割の我国」では全くそんな気配なし』

『●「彼を赦したわけではない。

しかし死刑にして問題が解決するわけではない」』

『●「殺すなかれ…」…「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』

「安田好弘さんや河野義行さんらが出演。「彼らを処刑することが

「社会正義」なのだろうか」? 「殺すなかれ……」。日本人の

8割の死刑存置派が信ずる「社会正義」を達成して、

何か問題が解決するのだろうか?」

『●(東京新聞社説)《死刑制度には普遍的な人権問題が潜み、その廃止・

停止は、もはや世界の潮流となっている》…死刑存置でいいのか?』

『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」

「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』

『●《「死刑制度を続ける日本は北朝鮮やシリアと同じ」―。…日本に向けられて

いる厳しい視線》《間違いが起こる可能性を認める国こそ民主主義的な国》』

『●笹倉香奈教授「袴田さんの再審無罪…現に死刑判決を言い渡された無実の人が

いる…著しい不正義が実在…死刑制度に対する根源的な問題が改めて提起」』

『●《死刑制度「廃止含め議論を」》…《現在の制度には放置が許されない多くの

問題があり、「現状のままに存続させてはならない」との認識を示した》』

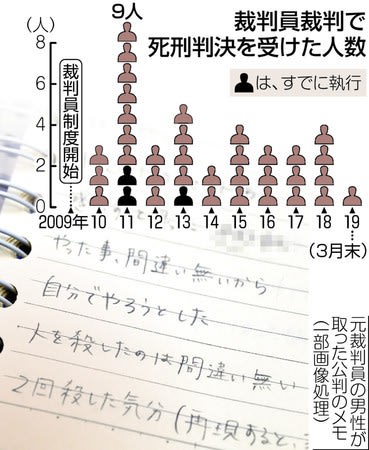

さらに、《裁判員として市民が死刑判断に加わる時代》…《死刑のスイッチ》を押させられる恐ろしい時代に。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る…』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を押させる

必要があるのか、さっぱり理解不能…国は一体何を意図?』

『●死刑で何か解決しますか? なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を

押させる必要が? 「鏡」に映る姿を見なくていいの?』

再度の241207(日) 付記:

《日本に向けられている厳しい視線》《間違いが起こる可能性を認める国こそ民主主義的な国》。

アサヒコムの記事【日本の死刑「停止検討を」 国連特別報告者、「非人道性」「国際法違反の疑い」通報】、《日本の死刑制度が国際法に違反する疑いがあるとして、国連人権理事会に任命された「特別報告者」が日本政府に対し、執行方法の見直しや執行停止の検討を求める通報を行った。人権問題の専門家である特別報告者が、日本の死刑制度に特化して通報するのは初めてとみられる。 ■朝に告知・再審請求中… 政…》。

=====================================================

【https://www.asahi.com/articles/DA3S16202638.html】

(社説)死刑モラトリアム 執行を止め熟議する時

2025年4月27日 5時00分

(加藤智大死刑囚の死刑執行について会見をする古川禎久法相

=2022年7月26日午前11時1分、東京・霞が関の

法務省、山口啓太撮影)

最後に死刑が執行されてから1000日が過ぎた。1980年代末から90年代初め、3年4カ月にわたり執行が中断した時期はあったが、それに次ぐ長さとなっている。

いったん死刑が確定した袴田巌さんが、再審で無罪となったことも影響しているのだろうか。再審制度は超党派の国会議員連盟が今国会での法改正をめざし、法制審議会の部会での議論も始まった。死刑制度についても一度、モラトリアム(猶予期間)として執行を停止した上で、議論を始める時ではないか。

死刑執行は判決確定から6カ月以内に法相が命じなければならない、と法は定める。死への恐怖が不当に長引くのは好ましくないという趣旨とされ、違反しても罰則はない。再審請求中の期間は「6カ月」には算入されない。

今世紀に入り再審請求中の死刑執行はなかったが、2017年に再開。翌年、オウム真理教事件では再審請求中10人を含む13人が執行された。

再審請求中であることをどこまで考慮しているのかも含め、執行対象者を選ぶ基準は明かされない。最後に執行があった22年7月26日、秋葉原連続殺傷事件の死刑囚を選んだ理由を問われた法相も「個々の判断はお答えを差し控える」と回答を避けた。

市民が刑事裁判に参加し、死刑を宣告するかどうかの判断にもかかわる裁判員裁判は定着した。だが死刑について正確な情報を基に議論する場はほとんどないまま、重い負担を課すのは健全だろうか。

一石を投じたのが、国会議員や有識者らでつくる「日本の死刑制度について考える懇話会」だ。国会や内閣の下に「公的な会議体」を設け、根本的な検討を始めるよう昨年提言した。だが政府は否定的な考えを示したままだ。

国連加盟国の7割超が死刑を廃止または執行しない中、日本は国連の委員会から繰り返し是正勧告を受けている。

正解は一つとは限らない。参考になる例は各地にある。英国は相次ぐ誤判を受け、計画的な殺人での死刑執行を5年間停止する法律を作った。代わりに終身刑を導入。凶悪犯罪の発生件数に目立った変化はなかったことなどから、1969年に一部の罪を除いて廃止し、98年に全廃した。

台湾の憲法裁判所は昨年、死刑を極めて厳格に適用するための法改正を求め、判決を出す場合は裁判官の全員一致でなければならないとした。

究極の刑のあるべき姿は。熟議の場をまずは設けたい。立法化を含め、政府と国会は立ち止まることを明示して難問に向き合ってもらいたい。

=====================================================

[※ 安田好弘さん 《「死刑反対。死刑をおかしい」と言うこと自体が、異端者になってくる》 (2018年7月28日 報道特集)↑] (2024年11月15日[金])

(2024年11月15日[金])

《現状のままに存続させてはならない》。

久保田一道・森下裕介両記者による、アサヒコムの記事【死刑制度「廃止含め議論を」 遺族や元検察トップ、法学者らが提言】(https://www.asahi.com/articles/ASSCF2410SCFUTIL02GM.html)によると、《与野党の国会議員や犯罪被害者遺族、元検事総長らが参加した「日本の死刑制度について考える懇話会」(座長=井田良・中央大大学院教授)が13日、政府への提言を報告書にまとめた。現在の制度には放置が許されない多くの問題があり、「現状のままに存続させてはならない」との認識を示した。そのうえで国会や政府のもとに、制度の廃止を含む「根本的な検討」のための会議体を設けるよう求めた》。

飯塚事件、冤罪で死刑執行…随分と控えめに言って、検察や警察は無辜の人、罪なき人を死刑にしてしまった恐れがある。こんな残酷な話があるだろうか。袴田冤罪事件でも、袴田巖さんを死刑囚のまま、長期間監禁。警察や検察が証拠や証言をでっち上げ、裁判所がそれに加勢し、マスコミも囃し立てて、冤罪者を危うく死刑にしてしまうところだった。一方、この飯塚事件、既に死刑執行してしまった冤罪事件だからこそ、当時の警察・検察、マスコミや裁判所にも大変に大きな責任がある。もう、久間三千年さんは自分の口で無罪を訴えることも出来ない、死刑にしてしまったのだから。

『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』

『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、

飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』

『●NNNドキュメント’13:

『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』

『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:

無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』

『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、

検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》』

『●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。

当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」』

『●飯塚事件、冤罪で死刑執行…「証拠品リスト」を何故に出し渋るの? リスト

を公開すると何か問題でも? 警察や検察が証拠や証言を捏造する国ニッポン』

死刑存置派の皆さん、本当にコレで良いのですか? 死刑執行を停止して、立ち止まって、考える秋ではないのですか? これだけ警察や検察のデタラメが報道され続けているのに、冤罪をゼロにすることは可能でしょうか。マスコミや裁判所は冤罪をゼロにすることができるでしょうか。一件でもとんでもないことだが、飯塚事件以外、過去、1件も冤罪者を殺していないと言えるのか。

『●『死刑』読了』

『●死刑廃止集会』

『●「死刑制度 国民的な議論を活発に」…

「死刑制度存置派驚異の8割の我国」では全くそんな気配なし』

『●「彼を赦したわけではない。

しかし死刑にして問題が解決するわけではない」』

『●「殺すなかれ…」…「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』

「安田好弘さんや河野義行さんらが出演。「彼らを処刑することが

「社会正義」なのだろうか」? 「殺すなかれ……」。日本人の

8割の死刑存置派が信ずる「社会正義」を達成して、

何か問題が解決するのだろうか?」

『●(東京新聞社説)《死刑制度には普遍的な人権問題が潜み、その廃止・

停止は、もはや世界の潮流となっている》…死刑存置でいいのか?』

『●死刑台からの生還、島田事件・赤堀政夫さん「僕は無罪である以前に無実」

「青春を返してほしい」…そして飯塚事件・久間さんの〝命を返してほしい〟』

『●《「死刑制度を続ける日本は北朝鮮やシリアと同じ」―。…日本に向けられて

いる厳しい視線》《間違いが起こる可能性を認める国こそ民主主義的な国》』

さらに、《裁判員として市民が死刑判断に加わる時代》…《死刑のスイッチ》を押させられる恐ろしい時代に。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る…』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を押させる

必要があるのか、さっぱり理解不能…国は一体何を意図?』

『●死刑で何か解決しますか? なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を

押させる必要が? 「鏡」に映る姿を見なくていいの?』

241207(日) 付記:

《日本に向けられている厳しい視線》《間違いが起こる可能性を認める国こそ民主主義的な国》。

アサヒコムの記事【日本の死刑「停止検討を」 国連特別報告者、「非人道性」「国際法違反の疑い」通報】(https://www.asahi.com/articles/DA3S16101206.html?iref=pc_shimenDigest_national1_01)。《日本の死刑制度が国際法に違反する疑いがあるとして、国連人権理事会に任命された「特別報告者」が日本政府に対し、執行方法の見直しや執行停止の検討を求める通報を行った。人権問題の専門家である特別報告者が、日本の死刑制度に特化して通報するのは初めてとみられる。 ■朝に告知・再審請求中… 政…》。

=====================================================

【https://www.asahi.com/articles/ASSCF2410SCFUTIL02GM.html】

死刑制度「廃止含め議論を」 遺族や元検察トップ、法学者らが提言

久保田一道 森下裕介 2024年11月13日 18時32分

(記者会見で「日本の死刑制度について考える懇話会」の

報告書の内容を説明する井田良(まこと)・中央大

大学院教授(右から2人目)ら=2024年11月13日

午後4時7分、東京都千代田区、久保田一道撮影)

与野党の国会議員や犯罪被害者遺族、元検事総長らが参加した「日本の死刑制度について考える懇話会」(座長=井田良・中央大大学院教授)が13日、政府への提言を報告書にまとめた。現在の制度には放置が許されない多くの問題があり、「現状のままに存続させてはならない」との認識を示した。そのうえで国会や政府のもとに、制度の廃止を含む「根本的な検討」のための会議体を設けるよう求めた。

「存置派と廃止派、歩み寄り試みた」

結論を出すまで、死刑執行の停止も検討すべきだとも提起した。近く政府に提出する。13日に記者会見した井田座長は「これまでの死刑を巡る議論は、存置派と廃止派が意見をぶつけ合っていた。今回は、どれだけ歩み寄れるかということを試みた」と総括した。

懇話会は、日本弁護士連合会の呼びかけで今年2月に設立された。確定死刑囚の再審無罪を含め冤罪(えんざい)事件が絶えないなか、日弁連は2016年に初めて「廃止」を掲げる宣言を採択。宣言では終身刑の導入検討も求めたが、政府内で議論が深まらないことを踏まえ、さらに幅広い立場からの提言をめざした。

■世界の潮流踏まえ「国益損ね………

=====================================================

(2021年01月03日[日])

(2021年01月03日[日])

一瀬圭司記者による、西日本新聞のコラム【ある朝、突然死刑台に 一瀬圭司】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/675748/)。

《改めて言うが、国がどんな基準でその順番を決めているのか、さっぱり分からない。冤罪(えんざい)の可能性を慎重に判断しているつもりかもしれないが、人選が正しいかは検証不可能である》。

免田栄さん《朝は「針一本落としても聞こえるくらい静か。今日も誰かが召されると思うと体がぎゅーっと緊張した」と目をつむった》そうだ。ましてや、飯塚事件の久間三千年さんは…。《森雅子法相…回答はにべもなかった。「個々の事項については答えを差し控える。慎重な検討を経て執行命令を発した」》。〝急いで〟久間さんの死刑を執行した、当時の法相は……「『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」: 無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』…冤罪者を死刑! 警察・検察・裁判所はどう責任をとるつもりだろうかか? 「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)」、飯塚は麻生太郎氏の「地元」だ。冤罪死刑に係わった者たちは、何の贖罪の気持ちもわかないのだろうか?」

『●NNNドキュメント’13:

『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』

『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●②飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か?

廃止か?」…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:

無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」』

『●死刑存置賛成派と飯塚事件』

「死刑存置がこんなに多い国って他にあるのか?

「死刑容認85%って本当?」 フランスかどこかでは1件の無実者の死刑で、

死刑廃止を決断した、と聞いた。我国は、飯塚事件の久間三千年さんに

どう責任を?」

『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の

再鑑定で死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行』

『●《死刑を忠実に実行している》のはニッポンだけ…

飯塚事件でも、《十三人の死刑執行》でも揺るがず…』

《◆世論の過半は死刑賛成 時の法相だったロベール・バダンテール

弁護士の回想録「そして、死刑は廃止された」(藤田真利子訳、

作品社)が、その経緯を教えてくれます。…逆に、ミッテラン氏は

「世論の過半は死刑に賛成ですが、私は良心に基づいて死刑に

反対します」と、姿勢を鮮明にしたのです》

《裁判員として市民が死刑判断に加わる時代》…《死刑のスイッチ》を押させられる恐ろしい時代に。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を押させる

必要があるのか、さっぱり理解不能…国は一体何を意図?』

『●死刑で何か解決しますか? なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を

押させる必要が? 「鏡」に映る姿を見なくていいの?』

=====================================================

【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/675748/】

ある朝、突然死刑台に

一瀬圭司

2020/12/22 11:00

クリスマスソングが街にあふれるこの時期、法務省の担当記者は毎朝身構える。近年、歳末の死刑執行が恒例となりつつあるからだ。昨年は仕事納めの前日、福岡一家4人殺害事件(2003年)の中国人死刑囚の刑を執行した。

なぜこの時期なのか。中国人死刑囚の刑死を発表する森雅子法相の記者会見に出席したが、回答はにべもなかった。「個々の事項については答えを差し控える。慎重な検討を経て執行命令を発した」

そもそも国は死刑制度自体の情報開示に消極的だ。「死刑囚の心情の安定」が理由とされる。10年に東京拘置所の刑場を報道機関に公開したものの、執行する死刑囚の選び方や処遇の実態はベールに包まれたままである。

一端を知りたいと数年前、免田栄さん=5日死去、享年95=を福岡県大牟田市の自宅に訪ねた。獄中で34年を過ごし、死刑囚として戦後初めて「死刑再審」で無罪を勝ち取って30年が経過していた。

当時87歳、かつては険しかったであろう眼光が柔和になる一方、拘置所での記憶は鮮明だった。執行は朝、突然告知されるのが通例。だから朝は「針一本落としても聞こえるくらい静か。今日も誰かが召されると思うと体がぎゅーっと緊張した」と目をつむった。

「刑務官も人間。死刑囚を連れて行くときの表情は真っ青で、ろう人形みたいやった」。前日までに執行を告知していた時代があり、1975年に隣の舎房にいた死刑囚が執行前日に自殺したことで当日朝の告知に変更された、とも。「生き証人」の体験から、ともすれば無機質に遂行されているようにも感じられる執行の現実を垣間見た。

現在、執行は法定の「6カ月以内」をはるかに超えることが常態化。人選は官僚の起案とされるが、特定の人物について検討するよう指示したと証言する法相経験者もいた。

改めて言うが、国がどんな基準でその順番を決めているのか、さっぱり分からない。冤罪(えんざい)の可能性を慎重に判断しているつもりかもしれないが、人選が正しいかは検証不可能である。

社会に戻り37年、免田さんは裁判には誤判がつきまとうことを講演会や著書で訴えた。その間、幾度も司法制度は改革され、裁判員として市民が死刑判断に加わる時代になった。死刑に対する立場は種々あるにしても、市民間で議論するには情報があまりに乏しい。「人権だ、民主主義だと言いながら、取り残された最大の問題が死刑制度ではないか」。遺(のこ)した言葉は、変わらぬ国の「秘密主義」を問い続ける。 (社会部)

=====================================================

西日本新聞のコラム【春秋/この夏、東海テレビ(名古屋市)の若い記者が75回目の終戦の日…】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/661718/)。

《…の企画で、護国神社の参拝者に片っ端からインタビューした。そこから偶然が重なり、ある軍人の九州での死の全貌にたどり着いた ▼ジャーナリスト大谷昭宏さんから伺った話。「戦争の記憶が風化する中、語り継ぐ一つの手段が見えるのでは」と水を向けられ調べてみた》。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

……死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●「テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない」

…「隠された歴史を掘りおこす」地方テレビ局』

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で、

「『よく撮って、知らせてくれた』…お褒めの声」』

《戦後70年にあたる昨年、8月、東海テレビは『戦後70年 樹木希林

ドキュメンタリーの旅』という全6回のシリーズを行った。これは、

女優・樹木希林が番組に関連する場所や人を旅し、更に、毎回ゲストを

訪ね、過去に全国の地方局が制作してきた戦争の記憶を紡ぐ

ドキュメンタリーについて語り合うという内容だ》

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…

東海テレビ『ヤクザと憲法』の意味が、今、分かる』

『●《新聞を含むマスコミは…「客観中立で、常に事実と

正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた》』

『●東海テレビ…《テレビの危機的な現状を自ら裸になって提示

…とはいえ…「テレビ局が抱える闇はもっと深い」》』

《東海テレビ制作の映画「さよならテレビ」の試写を見た。

数々のドキュメンタリー作品を世に問うたことで知られる同社の

取材班が、なんと、自社の夕方のニュース番組を制作する報道局の

現場を2年間にわたって追跡し、2018年の同社開局60周年

記念番組として放送。言論機関としてのテレビの危機的な現状を

自ら裸になって提示しようという、その蛮勇ともいえる試みが

話題になった》

『●《他局の方がおっしゃったという「東海テレビは

まだ持ちこたえていると思った」の根拠となるような底力を感じます》』

『●《誰を憎めばいいのか、憎むべきでないのか、死刑をどう考えるべき

なのか、見終わっても答えは出ず、もやもやが心を覆ったままだ…》』

戦争の記憶の継承、《語り継ぐ》。《大谷昭宏さん…「戦争の記憶が風化する中、語り継ぐ一つの手段が見えるのでは」》。

『●「現実の戦争を知るベテランジャーナリスト」石川文洋さんの言葉に耳を』

《沖縄で写真展を開いた時のことだ。沖縄戦を体験したお年寄りが、

異国の戦場の様子にじっと見入っていた。平和教育が盛んな土地柄。

保育士に連れられ、保育園児も足を運んでくれた。「戦争の記憶が

日常の中にあり、子どもたちに引き継がれている。常に戦争を

意識せざるを得なかった歴史の裏返しです」

兵士や兵器を積んだ米軍機が今も戦地に向けて飛び立つ。

ベトナム戦争当時と変わらぬ沖縄の風景だ。差別的な基地負担を

強いられ、常に事件や事故と隣り合わせの被害者であると同時に、

「後方支援基地として、命を奪う加害者側でもある。そんな罪悪感にも

似た感情を持つ人は少なくない」。被害者の痛みが理解できる。

それもまた、沖縄が歩んできた歴史ゆえだ》

『●「絶望は愚か者の結論」を心に、壊憲を続けるアベ様に根気強く対抗を』

『●現在進行形の「身代わり」: 「反省と不戦の誓いを…

沖縄を二度と、身代わりにしてはならない」』

『●アベ様に犯罪をもみ消してもらえる「報道」者、

かたや、「卑劣な報復=身辺調査」を噂される新聞記者…』

『●大矢英代さん「私たちは、過去の歴史からしか学べません

…私たちが何を学ぶのかが今、問われている」①』

『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で

他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』

《演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。この短編を挟んで、

初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が続けている慰霊の

旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。朗読劇は渡辺が中心と

なって同世代の女優たちと33年間続けてきたもので、今年が最終公演。

未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への思いが語られる》

『●水木しげるさんの言葉を…《戦争に向かうハードルが低く…

戦争の怖さが(若者の)耳に届きづらい》恐ろしい世に』

《沖縄タイムスの【社説[慰霊の日に]知ることから始めよう】…

《こういう時期だからこそ、沖縄戦の実相をより深く学び、

戦争の記憶を引き継ぐ意味を心に刻みたい。きょう沖縄は

「慰霊の日」を迎える。県民の4人に1人が犠牲になった

沖縄戦から75年の節目となるが、今年の「6・23」は新型コロナ

ウイルスの影響で慰霊祭の中止や規模縮小を余儀なくされている》》

=====================================================

【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/661718/】

春秋

この夏、東海テレビ(名古屋市)の若い記者が75回目の終戦の日…

2020/11/6 10:30

この夏、東海テレビ(名古屋市)の若い記者が75回目の終戦の日の企画で、護国神社の参拝者に片っ端からインタビューした。そこから偶然が重なり、ある軍人の九州での死の全貌にたどり着いた

▼ジャーナリスト大谷昭宏さんから伺った話。「戦争の記憶が風化する中、語り継ぐ一つの手段が見えるのでは」と水を向けられ調べてみた

▼番組には「父は福岡で終戦1週間前、米軍の空襲で戦死した」と語る男性が登場。ネットのニュース映像を偶然見た人が福岡県筑紫野市役所の草場啓一さんに連絡した。「あなたが追うあの事件の関係者では」

▼1945年8月8日の「西鉄筑紫駅列車銃撃事件」。旧筑紫駅で満員の上下2列車が米軍機の機銃掃射を受けた。犠牲者名簿は現存せず、草場さんは死者100人以上とみて調査を続けている

▼すぐ東海テレビに連絡し男性を訪問、犠牲者が当時27歳の林三夫兵長と分かる。林兵長は果敢に銃撃を縫って車両に戻り負傷者を救出。その4回目に被弾した。虫の息で手帳に「俺は残念。後は頼む」と妻へ記したという

▼「今回はネットの力がうまく働いた」と草場さん。だが身元を特定できた犠牲者はまだ12人。「原爆も投下され敗色濃厚な時期、なぜ罪もない多くの民間人まで殺されたのか。その意味を問い続けるため名前を記録に残したい」と訴える。情報提供は筑紫野市歴史博物館=092(922)1911。

=====================================================

マガジン9編集部西村リユさんによる映画評【マガ9レビュー 『おかえり ただいま』(2020年日本/齊藤潤一監督)】(https://maga9.jp/200916-5/)。

《2007年8月。名古屋市内で、深夜に帰宅途中の女性が何者かに拉致・殺害され、遺体が山中に遺棄されるという事件が起こった。まもなく逮捕された加害者は、「闇サイト」(違法行為の勧誘を目的とするサイト)を通じて知り合ったという3人の男性。目的は「金銭を奪うこと」という、あまりに短絡的で残酷な犯罪だった。本作は、事件直後から被害者の母親に取材を続けてきた東海テレビによるドキュメンタリー。監督の齊藤潤一さんは、これまでにも『約束〜名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯〜』『死刑弁護人』など、「司法」をテーマにした作品を発表してきている》。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●「テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない」

…「隠された歴史を掘りおこす」地方テレビ局』

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で、

「『よく撮って、知らせてくれた』…お褒めの声」』

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…

東海テレビ『ヤクザと憲法』の意味が、今、分かる』

『●《新聞を含むマスコミは…「客観中立で、常に事実と

正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた》』

『●東海テレビ…《テレビの危機的な現状を自ら裸になって提示

…とはいえ…「テレビ局が抱える闇はもっと深い」》』

《東海テレビ制作の映画「さよならテレビ」の試写を見た。

数々のドキュメンタリー作品を世に問うたことで知られる同社の

取材班が、なんと、自社の夕方のニュース番組を制作する報道局の

現場を2年間にわたって追跡し、2018年の同社開局60周年

記念番組として放送。言論機関としてのテレビの危機的な現状を

自ら裸になって提示しようという、その蛮勇ともいえる試みが

話題になった》

『●《他局の方がおっしゃったという「東海テレビは

まだ持ちこたえていると思った」の根拠となるような底力を感じます》』

《裁判を傍聴した母親のつぶやきに、共感する人は多いだろう》…。この裁判長の言い草にも、《高裁は控訴した1人を「被害者が1人のこの事件は、死刑を選択するほど悪質ではない」として無期懲役に減刑する。「数」で罪の重さを量ろうとするその姿勢にも、強い怒りを覚えた》…。

被害者や遺族の皆さんに面と向かって、声高に、死刑反対を主張する気などさらさらありません。オウム事件の被害者遺族の皆さんに対してもも同様です。自分が被害者遺族になった時にどう気持ちが変わるのかは分からない。でも、死刑で何か解決するとは思わない気持ちに変わりはないのではないか…。

本コラムの結び《誰を憎めばいいのか、憎むべきでないのか、死刑をどう考えるべきなのか、見終わっても答えは出ず、もやもやが心を覆ったままだ。けれど、多分私たちに必要なのは、その「もやもや」と向き合うこと、考え続けることなのではないだろうか。》

=====================================================

【https://maga9.jp/200916-5/】

マガ9レビュー

『おかえり ただいま』(2020年日本/齊藤潤一監督)

By マガジン9編集部 2020年9月16日

2007年8月。名古屋市内で、深夜に帰宅途中の女性が何者かに拉致・殺害され、遺体が山中に遺棄されるという事件が起こった。まもなく逮捕された加害者は、「闇サイト」(違法行為の勧誘を目的とするサイト)を通じて知り合ったという3人の男性。目的は「金銭を奪うこと」という、あまりに短絡的で残酷な犯罪だった。

本作は、事件直後から被害者の母親に取材を続けてきた東海テレビによるドキュメンタリー。監督の齊藤潤一さんは、これまでにも『約束〜名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯〜』『死刑弁護人』など、「司法」をテーマにした作品を発表してきている。

前半では、事件が起こる前の母と娘の生活が、ドラマ仕立てで描き出される。父親が病気で早世した後、互いに支え合いながら生きてきた二人。母は「いつか家を建てようねって、お父さんと約束したの」と娘に語り、それはいつしか、母娘の共通の夢になっていく。

手をつないで歩く帰り道、空を見上げ、亡き父親に語りかけながらのおしゃべり。成長した娘と母とが囲む夕食、娘と恋人とのデート……何気ない場面の一つひとつに胸が痛くなるのは、その穏やかな日々がやがて、残酷な形で奪われることを私たちが知っているからだ。会社帰りの娘が一人夜道を歩くシーンには、「逃げて」と叫びたい気持ちになる。

もちろん、事実は覆されることはなく、物語は私たちが知っているとおりに進んでいく。路上に駐めた車の中で、「ターゲット」を物色する男たち。警察に呼び出され、娘らしき遺体が山中で発見されたことを知る母親。犯人たちはすぐに逮捕され、やがて裁判が始まる……。

後半、実際の取材映像を使ったドキュメンタリーパートでは、加害者3人全員の極刑を求めて署名活動を始める母親や娘の恋人の姿が映し出される。「こんな人でも裁かなければいけないのか、今すぐ処刑してくれれば」。裁判を傍聴した母親のつぶやきに、共感する人は多いだろう。地裁で3人中2人に死刑判決が出るものの、高裁は控訴した1人を「被害者が1人のこの事件は、死刑を選択するほど悪質ではない」として無期懲役に減刑する。「数」で罪の重さを量ろうとするその姿勢にも、強い怒りを覚えた。

一方で、前半のドラマの中に差し挟まれる、加害者の一人──控訴を取り下げ、一審の死刑判決を受け入れた──の生い立ちにも、やりきれない思いにさせられる。両親の離婚、父親の暴力、学校でのいじめ、病気による失職……。「おかえり ただいま」のような日常の挨拶を穏やかに交わせる暮らしが、彼の人生にはおそらくほとんどなかったのだ。

もちろん、それが罪を正当化する理由になるはずもない。けれど、彼の少年時代を知る男性が「愛情のある人が周りにいれば、そういうことはなかったかもしれない」とつぶやくように、何かがほんの少し違っていれば、違う道筋はあり得たのではないか。家族の誰かが少しでも愛情を示していれば、理解してくれる人が近くに一人でもいれば……。そう考えてみることに、意味がないとは思えない。

決して後味のいい映画ではない。誰を憎めばいいのか、憎むべきでないのか、死刑をどう考えるべきなのか、見終わっても答えは出ず、もやもやが心を覆ったままだ。けれど、多分私たちに必要なのは、その「もやもや」と向き合うこと、考え続けることなのではないだろうか。

同時に、ふだん当たり前のように過ごしている日常のかけがえのなさ、愛しさを改めて感じさせてくれる映画でもあると思う。「(犯罪被害者遺族として)毎日憎しみで生きているかのように思われるけれど、加害者のことを考えて生活するよりも、娘のことを考えて暮らしている方が楽しい」。終盤、取材に答える母親の言葉に、ほんの少しだけ心がゆるんだ。

(西村リユ)

『おかえり ただいま』

(https://youtu.be/2AvrZGm_qHA)

『おかえり ただいま』 9月19日(土)よりポレポレ東中野にてロードショー、ほか全国順次公開

※公式サイト https://www.okaeri-tadaima.jp

=====================================================

2020年1月のサイゾーのインタビュー記事【東海テレビ『さよならテレビ』映画化記念インタビュー前編 テレビは本当に「終わって」いるのか? 東海テレビ自ら現場に切り込むテレビ報道の“自画像”】(https://www.cyzo.com/2020/01/post_227335_entry.html)。

その後編【東海テレビ『さよならテレビ』映画化記念インタビュー後編 ヤクザに人の生死、そして報道の裏側……東海テレビがドキュメンタリーを作り続けるワケ】(https://www.cyzo.com/2020/01/post_227374_entry.html)。

アップするのが遅くなりました。1月の記事。

《自らを取材対象とし、テレビ局、特に報道の現場の今をつまびらかにした(ように見えた)このドキュメンタリーは、企画からして挑戦的だった。結果、テレビ局のリアルな姿に真摯に向き合った様子を示したが、見る人によっては「不都合な真実」のようにも受け取られる内容となった。放送関係者の間では賛否両論が吹き荒れ、あなたの、あの人の、あの部署の反応や見解を知りたくて、東海地域の番組だったにもかかわらず、録画DVDが広がっていったのだった。そんな放送業界に激震を与えた東海テレビだが、ドキュメンタリー番組の劇場公開を複数実施しているという顔も持っている》。

《東海テレビが制作し、東海テレビの放送エリアだけで流れたドキュメンタリー番組『さよならテレビ』では、自らを取材対象とし、テレビ報道の現場をつまびらかにした挑戦的な企画で話題を呼んでいる。放送業界に激震を与えた同作を視聴した森永真弓氏が、ディレクターを努めた圡方宏史と、プロデューサーの阿武野勝彦に、その制作現場について聞いたこのインタビュー。後編では、制作側の意図を超えた“意外な反応”やテレビ番組のあり方のこれからについて聞いた》。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●「テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない」

…「隠された歴史を掘りおこす」地方テレビ局』

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で、

「『よく撮って、知らせてくれた』…お褒めの声」』

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…

東海テレビ『ヤクザと憲法』の意味が、今、分かる』

『●《新聞を含むマスコミは…「客観中立で、常に事実と

正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた》』

『●東海テレビ…《テレビの危機的な現状を自ら裸になって提示

…とはいえ…「テレビ局が抱える闇はもっと深い」》』

《東海テレビ制作の映画「さよならテレビ」の試写を見た。

数々のドキュメンタリー作品を世に問うたことで知られる同社の

取材班が、なんと、自社の夕方のニュース番組を制作する報道局の

現場を2年間にわたって追跡し、2018年の同社開局60周年

記念番組として放送。言論機関としてのテレビの危機的な現状を

自ら裸になって提示しようという、その蛮勇ともいえる試みが

話題になった》

印象に残った一言。《阿武野 当時の社長が、放送を見て私に聞いてきたのは「この番組はテレビに対する愛があるのか?」です。そこで、僕は「愛がなければこんな番組はできません」とはっきり言いました。それで納得してくれました》。

=====================================================

【https://www.cyzo.com/2020/01/post_227335_entry.html】

東海テレビ『さよならテレビ』映画化記念インタビュー前編

テレビは本当に「終わって」いるのか? 東海テレビ自ら現場に切り込むテレビ報道の“自画像”

文=日刊サイゾー編集部(@cyzo)

(映画 ドキュメンタリー 東海テレビ さよならテレビ)

昨年から、放送関係者の間で「絶対見たほうがいい」と「裏ビデオ」のように出回り、さまざまな場で話題に上がっていたテレビ番組がある。

東海テレビが制作し、東海テレビ放送地域で流れたドキュメンタリー番組『さよならテレビ』。自らを取材対象とし、テレビ局、特に報道の現場の今をつまびらかにした(ように見えた)このドキュメンタリーは、企画からして挑戦的だった。

結果、テレビ局のリアルな姿に真摯に向き合った様子を示したが、見る人によっては「不都合な真実」のようにも受け取られる内容となった。放送関係者の間では賛否両論が吹き荒れ、あなたの、あの人の、あの部署の反応や見解を知りたくて、東海地域の番組だったにもかかわらず、録画DVDが広がっていったのだった。

そんな放送業界に激震を与えた東海テレビだが、ドキュメンタリー番組の劇場公開を複数実施しているという顔も持っている。

暴力団事務所に100日間密着し、ヤクザたちの日常を描いた『ヤクザと憲法』。「本当の豊かさとは何か」を樹木希林さんのナレーションで問いかける『人生フルーツ』は、劇場公開で26万人を動員している。「放送エリアではなく見る手段がないだけに、お金を払ってでもどうしても見たい」と思わせる、異色かつ力強いドキュメンタリー作品を世の中に生み出し続けている。そんな東海テレビが、自社の報道局の内幕を部分的に映し出したこの作品。そこには、報道と視聴率、テレビ制作者の置かれた労働環境といったさまざまな問題の、リアルな様子が描き出されている。

テレビ局の赤裸々な姿が、何故ドキュメンタリー番組の対象となるとテレビ局が考えたのか? どんな意図が、どんな思いがあったのか? 今回、映画化を記念して、マスメディアのマーケティング関係の仕事を手掛け、実際に「裏ビデオ」段階で同作を視聴した森永真弓氏が、ディレクターを務めた圡方宏史と、プロデューサーの阿武野勝彦に聞いた。

◇ ◇ ◇

──2018年9月に東海テレビ開局60周年記念番組として放送された『さよならテレビ』が、2020 年1月2日から映画作品として公開されます。そもそもこの企画は、どのようにして始まったのでしょうか?

圡方 プロデューサーの阿武野に、自分たちのテレビ局を舞台にしたドキュメンタリーを作りたいと話したところ、「自画像」というキーワードを出されました。「自画像」という意味では、まず東海テレビ自身を取材しなければならない。なかでも、他の部署ではなく、撮影する自分たちの自画像を描くべきではないかと考え、自分の所属する報道局に、1年7カ月カメラを置いたんです。

当初は、そこからバラエティ番組の部署などに取材を広げていくとか、ほかのテレビ局にまでいくとか……いろいろな構想もあったのは確かです。しかし取材を重ねるうちに、様々な組織を追うよりも、登場人物たちに迫ったほうがドキュメンタリーとして魅力的になるなと。さらに同じ場所で撮影を続けることで、組織の変化や揺れ動きも浮き上がって見えてくる。結果的に報道局のみに焦点を絞った内容になりました。

阿武野 テレビの歴史は、報道から始まりました。報道は一番根っこの部署です。だからテレビらしさは、報道に凝縮していると思うんです。報道を追いかけることで見えてくる問題は、バラエティなどにも共通すると思うんです。いろいろな部門でカメラを回せば良かったと思うのですが、後日「『さよならテレビ』営業版も作ってほしい」と営業局長から言われました。

■「撮るな!」のシーンが業界内で波紋

──ほかの局にも話を広げる可能性があったんですね。映像の中では、報道局にカメラを置こうとすると、部署内に不穏な空気が漂い、撮影スタッフに対してデスクが「撮るな!」と怒りを顕にする部分もありました。あれはネットで書かれがちな「テレビ局の闇!」のようなステレオタイプな悪いイメージを象徴するシーンが、そのまま現れたようにも見えました。

阿武野 闇だなんて。そんな意図はありません。そんなにこの取材は歓迎されていないというジングル程度だったのですが、東京キー局のキャスターが「テレビは今みんなこんなだよ、でもうちはもっとひどい」と言ったので、ちょっとびっくりしました。テレビの業界全体的に、現状を憂う人は沢山いて、「今変われないとまずい」という共通認識がある。そう考えている人たちを刺激したシーンの1つですね。

圡方 そうですね。ただ、あの「撮るな」というシーンを見て、あるテレビ局関係者からは「東海テレビはまだ持ちこたえていると思った」と反応もあったんです。

──「持ちこたえている」というのは……「自分のいる現場よりはマシ」に見えた人もいたということでしょうか?

圡方 いま、テレビ界には、撮られることを嫌だとすら感じなくなっているほど、機械的に仕事をしている人も多いということなんです。特にキー局は組織が大きいですし、仕事がシステマティックになっている分、問題も深いのかもしれません。「撮られることを嫌がるというのは、まだ自意識もあり、撮られる人の気持ちもわかるという人達が集まっている現場の証拠なんじゃないか」ということだと思います。

── 放送後、業界にDVDが出回って、各方面からの感想を聞かれたと思います。「えっ? そんなこと考えるんだ?」と、制作者からするととても驚いたもの、想定外だったものなどはありましたか? 逆に「想定内、想定内」と思ったこととか。

阿武野 全体的に、見る人によって感想が全く異なっていますね。経営者、管理職、社員、組合員、派遣、請負い、アルバイトなどいろいろですね。驚きなのが、「これはみんな演じているのか?」と聞いてくる人も結構多かったですね。

圡方 だいたい全部驚きましたよね。「そんなとこ気になるんだ!」、「そんな解釈するんだ!」って。「最後救われました」って言った人もいて、正直「へえ、そうなんだ」って。

阿武野 そもそもこのDVDがこんなに出回ったことが驚きでしたね。凄まじい数だったと思うんです。東海、北陸、東京だけでなく東北、九州、北海道でも「アレ見ました」と声をかけられましたし、名古屋ローカルの番組の影響がこんなに広がったことが驚きでした。「どうやったら見られますか」と聞かれたこともたくさんありました。ローカルで放送したドキュメンタリーが何の賞を取ったでもなく、こんなに反響があることは、今までないですね。

その中で、ジャーナリズム関連の本を本棚にずらりと並べていた澤村慎太郎記者のシーンについて、さまざまな人から「あれは本当なのか?」という声をもらいました。「この場面がそんな気になる?」って、ねえ?(圡方氏を見る)

圡方 でしたねえ。

■澤村記者の本当の姿はそう簡単に解釈できない

──その澤村記者のシーン、私もかなり気になったんですよ。「今のテレビは大切なものを伝えていないのではないか」と問題意識を投げかける、ジャーナリスト意識が高い澤村記者が、ものすごく熱く語っているのに、映像では本人ではなく執拗なまでに部屋の本棚にずらっと並ぶ、ドキュメンタリ関連の新書が並ぶ様子を映し続けていたのが印象的でした。

阿武野 あれ実は、ロケ用のセットなんです。

──ええええええ!?!?

阿武野 ……と、言うと、みんな「ほーっ」て、信じてしまう(笑)。

──え、あ、ちがうんですね、ほんとに? ちがうんだ、良かった……いや本当に、本当に信じかけましたからね?(笑)。「やだこれ人に言えないじゃん」と思ってしまいましたよ。ああびっくりしました。……一応念の為確認しますけど本当にセットじゃないんですよね?

阿武野 (笑)。それくらい、どこが現実で、どこがフィクションなのかわからなくなってしまうんでしょうね。それこそ、製作者の術中ですよ。

──正直なところ、あの本棚に並ぶ本をずっと見ているうちに、澤村さんは魂を持って行動する真のジャーナリストなのか、それとも、ジャーナリズムの本をひたすら読んでいるだけのジャーナリストに憧れているだけのサラリーマンなのか、どちらなんだろうかと不安を覚えたんですよね……。

阿武野 そうなんです。あの本棚の並びを見て「あんなに様々な本を読んでいる、澤村記者は素晴らしいジャーナリストだ」と感じる人もいました。一方、映像の中には「このネタは今行かないとだめですよ」と圡方にけしかけられ、煮え切らない部分も描かれています。反発しながらも、しっかりドキュメンタリー制作に協力しているシーンも出てくる。澤村記者の本当の姿は、そう簡単に解釈できません。私たち製作者が思う以上に、いろんな見方をされるんだなとも感じました。

ただ、澤村記者が勉強家であることは確かです。今のテレビ局の記者はあんなに勉強してません。そもそもあの映像に写っている本は、彼の蔵書の本のごく一部だそうです。実に勉強家です。

圡方 僕は澤村記者と話していて「こんなに勉強しているのか」と驚いた方なんです。確かに、映像に写っている本の傾向はイデオロギー的に偏っているように思えますが、彼は、内容はもちろんその背景までをもしっかりと読み込んでいます。右であれ左であれ、あれだけ本を読んでいるテレビマンはあまり見かけません。「事件をどのように報じるべきか?」「メディアはどうあるべきか?」「自分は事件から何を感じているのか?」といった、メディアの倫理を考えて仕事に取り組んでいる人は、今のテレビの世界には少なくなっているんじゃないでしょうか。自分の意見があるというか。もっと上の世代にはいたのかもしれないのですが。

自分を含め、最近のテレビの人間は「どうやったら見てもらえるか」あるいは、もっと消極的に「どうやったら叩かれないか」と、受け手の反応だけを過剰に意識して制作している人が少なくありません。映像の中にあるように、澤村記者から「テレビの闇はもっと深いのではないか?」と問われて、自分自身も答えられませんでしたからね。

──あれは、本当に言い淀んでいたんですね。「相手の反応をもっと引き出すために敢えて答えない」という手法なのかととらえてしまっていました。実は「ここで黙って更に言わせようとするのはちょっと意地悪だなー」とまで思っていたんですが、考えすぎだったんですね(笑)。そんな、言い淀んでしまった部分を、あえてカットせずに使ったのはなぜでしょうか?

圡方 え、そんな見方をされてたんですね。面白い。あれはもう、本当に答えられなかっただけですよね。意見を持っているという段階で、澤村記者を単純に凄いと思っていました。情けない姿ではありますが、僕自身もまた東海テレビの社員であり、報道局に所属しているメンバーであり、ドキュメンタリーの取材対象の1つなんですよね。そういう意味で、典型的なテレビ局社員の姿として「答えられない」姿を残したほうがいいなと。

■いつの日か、東海テレビも生まれ変わるかもしれない

──え? 圡方さんも、取材対象の中の人ということですか?

阿武野 そうです。圡方自身ニュースデスクであり、よく見ると、映像の中で圡方が通常業務中に上司から怒られている姿も映し出されています。自分たちを描く以上、自分の足場までを含めてしっかりと見せていかなければならない。だって、自社の報道局を映している以上、カメラは自分にも向いているんですからね。

──まさに「自画像」として作っているんですね。

阿武野 はい。カメラを自分に向けるには、尋常じゃない覚悟が必要です。よく、他のテレビ局の人が「うちではこんな企画はできない」と言うのですが、とても残念に思います。「できない」のではなく「やらない」だけ。それは、覚悟もないまま発せられる言葉なんです。

今回の企画を通じて、さまざまなテレビ局の方々と勉強会をしました。今のテレビは破局に向かって切迫しているんじゃないか、自分たちの時代感覚はどうなのか?これをきっかけに、若い人たちがいろいろな表現にチャレンジしてくれたら嬉しいと、いろいろなところに出向きました。名古屋発で描いた自画像が、いろいろなところで、いろんな受け止められ方をして、いつの日か、東海テレビも生まれ変わるかもしれない。

『さよならテレビ』は、テレビの世界に波風を立てました。この波風を追い風にして、若い人たちには冒険して欲しいんです。

インタビュー|森永真弓

構成|萩原雄太(かもめマシーン)

阿武野勝彦

1959 年生まれ。同志社大学新聞学科卒業、81 年東海テレビ入社。アナウンサーを経てドキュメンタリー制作。 主なディレクター作品に「村と戦争」(95・放送文化基金賞優秀賞)、「約束~日本一のダムが奪うもの~」(07・ 地方の時代映像祭グランプリ)など。プロデュース作品に「とうちゃんはエジソン」(03・ギャラクシー大賞)、「裁判長のお弁当」(07・同大賞)、「光と影~光市母子殺害事件 弁護団の 300 日~」(08・日本民間放送連盟賞最優秀賞)など。 劇場公開作は『平成ジレンマ』(10)、『死刑弁護人』(12)、『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』(12)、『ホームレス理事長 退学球児再生計画』(13)、『神宮希林』(14)、『ヤクザと憲法』(15)、『人生フルーツ』(16)、『眠る村』(18)でプロデューサー、『青空どろぼう』(10)、『長良川ド根性』(12)で共同監督を務める。個人賞として、日本記者クラブ賞(09)、芸術選奨文部科学大臣賞(12)、放送文化基金賞(16)など。東海テレビドキュメンタリー劇場として、菊池寛賞(18)。

圡方宏史

1976年生まれ。上智大学英文学科卒業、98年東海テレビ入社。制作部で情報番組やバラエティ番組のAD、ディレクターを経験したのち09年に報道部に異動。遊軍としてメイン企画コーナーのVTRを担当する。11年、12年に日本の農業や交通死亡事故をテーマにした啓発キャンペーンCMなどを製作。『ホームレス理事長 退学球児再生計画』(13)でドキュメンタリー映画を初監督。公共キャンペーン・スポット「震災から3年~伝えつづける~」で、第52回ギャラクシー賞CM部門大賞、2014年ACC賞ゴールド賞を受賞。公共キャンペーン・スポット「戦争を、考えつづける。」で2015年ACC賞グランプリ(総務大臣賞)を受賞。2016年、監督第2作となる『ヤクザと憲法』(15)を劇場公開し大反響を呼ぶ。

=====================================================

=====================================================

【https://www.cyzo.com/2020/01/post_227374_entry.html】

東海テレビ『さよならテレビ』映画化記念インタビュー後編

ヤクザに人の生死、そして報道の裏側……東海テレビがドキュメンタリーを作り続けるワケ

文=日刊サイゾー編集部(@cyzo)

(映画 東海テレビ さよならテレビ ドミュメンタリー)

東海テレビが制作し、東海テレビの放送エリアだけで流れたドキュメンタリー番組『さよならテレビ』では、自らを取材対象とし、テレビ報道の現場をつまびらかにした挑戦的な企画で話題を呼んでいる。

放送業界に激震を与えた同作を視聴した森永真弓氏が、ディレクターを努めた圡方宏史と、プロデューサーの阿武野勝彦に、その制作現場について聞いたこのインタビュー。後編では、制作側の意図を超えた“意外な反応”やテレビ番組のあり方のこれからについて聞いた。

◇ ◇ ◇

──『さよならテレビ』の制作後、社内ではどのような反響があったのでしょうか? 作中に「試写会は必ずする」という約束が出てきましたが、結局試写会の様子は描かれていませんよね。

圡方 作品として全体を見たときに最後に、更に社内でのハレーションを加える必要はないなと思ったので入れませんでした。ちなみに試写で揉めたということはなかったです。どちらかといえば阿武野プロデューサーの作戦が凄くて……。直す時間がないというオンエアの2~3日前に試写をやって、感想を聞く場もなく即解散という。まああのあと各々は飲み会なんかして話し合ったりしたのかなあと思いますけど。

阿武野 ドキュメンタリーは、取材対象に放送前に見せないものです。身内を描こうが、外部を描こうが、それは同じで良いと。でも、行きがかり上、試写会を開くと約束してしまった。だけど、試写をしたら、それで終わり。ありがとうございましたと。放送直前に、ああだこうだ言われても困りますし、意見聞いてもそれを反映して編集し直すことはしないですからね。いつもと同じですが、取材者と取材対象は、放送について議論する必要はないと思いました。意見は、放送後にいつでもたっぷり寄せなさいよと。

──放送後、意見を聞く場をもうけたのですか?

阿武野 放送終了後に、全社に呼びかけて質疑応答のティーチ・インを開催しました。かなり厳しい反応も飛び交いましたね。特に、50代以上のベテラン層からは「とんでもないものを放送した」「東海テレビのイメージを毀損しているんじゃないか」「敢えてよくないイメージだけを切り取って作っているのではないか」という意見を浴びせかけられました。

圡方 年齢やキャリアの長さで反応は違いましたね。年齢を重ねた社員は、仕事と自分のアイデンティティが一体化している人も多い。そうなると、テレビのマイナス面を描かれたことが、あたかも自分自身が傷つけられたように感じられたようです。

──そんな反応を浴びて、どのように返答したのでしょうか?

阿武野 「自分のつま先だけを見て言わないでほしい。もっと遠くに視線を投げてほしい」と反論しました。50代のテレビマンは、まだテレビの影響力が大きいうちに退職を迎えられる、いわば逃げ切り世代です。しかし、もっと先を見て手を打っていかなければ、若い世代にこの組織をつないでいけません。ティーチ・インでは、若い世代は、この番組を「面白いと素直に言えない組織はヤバイ」と言ったし、「もっと自由に表現をしていいんだ」ということに気づいてくれたようでしたね。

■この作品を見た上層部の反応は?

──テレビ業界の中でも、世代によって反応が異なるんですね。もう1つ気になるのが、これを見た上層部の反応です。どのように見たのでしょうか?

阿武野 当時の社長が、放送を見て私に聞いてきたのは「この番組はテレビに対する愛があるのか?」です。そこで、僕は「愛がなければこんな番組はできません」とはっきり言いました。それで納得してくれました。

──なるほど。上層部の理解があったからこそ、業界全体の話題をさらうような企画が成立したんですね。他局の方がおっしゃったという「東海テレビはまだ持ちこたえていると思った」の根拠となるような底力を感じます。

さてこれまで、東海テレビのドキュメンタリーは『人生フルーツ』や、『ヤクザと憲法』など11本が映画化されていますが、今回『さよならテレビ』も映画として公開されました。

圡方 『さよならテレビ』の場合、放送の時点から映画化が決まっていたわけではなかったです。テレビバージョンをつくったあとに、これは全国の人々に見てもらったほうがいいということになり、映画化の話が進んでいったんです。

阿武野 これまで、東海テレビのドキュメンタリーは11本を映画として公開してきましたが、いつでも公開する時には恐怖を覚えます。テレビで放送することも怖いけれども、映画の観客は、映画館でお金を支払って見に来ますよね。そんな人々の反響はいつもすごく怖いし、その分、とても楽しみです。

──テレビ放送版と映画版両方を見させていただいて感じたことがあります。テレビ放送版は「テレビの報道現場の今はどうなっているのか」がテーマですが、映画版になってそこに「ドキュメンタリーとはなにか」というテーマが加わったんじゃないか、と。

圡方 へえ! それはまた新しい感想です。どのへんでそのように感じられました?

──テレビ放送版よりも作品の長さがあることによって、シーンが増えてますよね。その増えた分の中に、敢えてきつい表現を選ぶならば「露悪的」というか、「実はここ、こういう仕込みをしてました」と制作のネタバラシが多く含まれている印象を受けまして。ありのままを切り取るはずのドキュメンタリーでそこを見せるというのは、問題提起したいことのひとつなのかな、と感じたんです。

圡方 それは考えすぎかもしれません(笑)。そもそもの制作の工程をお話すると、まず今回の映画版とほぼ同じ長さのものを作ったんです。で、そこから削ったのがテレビ版です。もともと映画になったらいいね、と意識して作ったというのもありますし。その後、映画も作ろうということで、もともとの長さのものを生かしたという形ですね。なので、映画に作り変えるときになにかテーマを足したということはないんです。たまたまそう見えたってことなんじゃないでしょうか。

──なるほど……。映画版でも、テレビ版でも、作り手側が恣意的に加えた変化はないということなんですね。いやたしかに、深読みしすぎでした(笑)。

ところで、ドキュメンタリーを映画で上映することに対して、東海テレビは積極的ですが、ネット配信やDVD販売などはしていませんよね。これはなぜなのでしょうか?

阿武野 みんなが流れていく方向に行くのはあまり好きではないというのもありますね。一人の世界で、ネットで楽しんでもらうよりも、映画館に足を運んでもらい、不特定多数の人とともに、周囲の息遣いを感じながら作品を見てもらいたいというのが希望です。テレビがパーソナルメディアになっていっているからこそ、ネット配信やDVDといったよりパーソナルな方向ではなく、映画というソーシャルな方に向かうことが大事なのではないかと考えています。

──パーソナルな形で受容されてしまう一方、より多くの人々に見てもらうことがでるのがネット配信の魅力です。それを捨てでもやらないのは、どんな考えからなのでしょうか?

阿武野 ネット配信の場合、どうしてもお手軽で「消費」というイメージがあります。そうではなく、自分たちの作品の、もっと大事な手渡し方があるのではないか。それに、もしも、これまでの作品もネット配信をしていたら、ここまで東海テレビのドキュメンタリーに注目してもらえることはなかったでしょう。映画館でしか見られないからこそ、特別感がある。ただ消費されるものにならないような手渡し方の工夫があってもいいんじゃないかなと。

圡方 僕自身、通勤途中などでNetflixを見ていますが、どうしても細切れになってしまいますよね。映画館で見た時には涙するほど感動的だったはずの作品が、配信で通勤時間で細かく割って少しづつ見ると、あの時の感動がすっかりと抜け落ちてしまうんです。ディレクターとしては、自分の作ったドキュメンタリーがそのように消費されるのはやはり寂しいなと思ってしまうんですよね。最後まで集中して見た結果、生まれるリアクションを見たいんです。

映画館ならば、最初から最後まで集中して見てもらうことができる。そして、上映後には見た人のリアクションにも直接触れることができます。テレビやネットなどでは、視聴者のリアクションを見ることはできないですからね。

■観客の反応が帰ってくる場所に身を置くと気持ちが生き返る

阿武野 私たちの製作スタッフは、映画館に足を運び「お客さんがこんなふうに笑っていた」「こんなポイントで泣いていた」と報告しあいます。テレビとは違って、観客の反応が帰ってくる場所に身を置くと、作り手としての気持ちが生き返るような気がします。ネット配信に比べれば少ない人数なのでしょうが、そんな反応を得ることは代え難いものです。

──では最後に。『さよならテレビ』は、映画館でどんな反応が返ってくると思いますか?

阿武野 怖いですよね。テレビも不特定多数に出す怖さがありますが、映画はお金を出して映画館に観に来てくれる生身の人たちですから、凄く怖いです。でも、それは、すごく楽しみでもあります。

圡方 自分たちのことを描いているので、極論すれば「これはドキュメンタリーなのか」さえも自分ではよくわからないんです。自分自身20年以上テレビの現場で働いているベテラン選手なので、用語とか業務の流れとか当たり前に感じていることが多すぎて、一般の人たちが見て何がわからないのかもわからないんですよね。どこに常識のラインを置くかということもとても気をつけました。

──業界で話題になったときとはまた違った種類の感想も出てくるかもしれないですね。

圡方 おそらく、みんなが「満足せず」に帰るのではないかと思っています。『さよならテレビ』は、テレビのいい部分を描くわけでもなく、かといって、ありがちな『テレビの闇』を描いているわけでもない。テレビを取り巻く構造には問題が多いものの、そこで働く個人を見れば、決して憎めないことがわかります。スッキリとわかりやすい結論を得られる内容ではないんです。よくまとまっていた、って言われるのが作り手としては一番悲しいんですよね。

インタビュー|森永真弓

構成|萩原雄太(かもめマシーン)

=====================================================

日刊ゲンダイのコラム【高野孟 永田町の裏を読む/「さよならテレビ」はテレビ局が抱える“闇”の一端が見える】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/263030)。

《東海テレビ制作の映画「さよならテレビ」の試写を見た。数々のドキュメンタリー作品を世に問うたことで知られる同社の取材班が、なんと、自社の夕方のニュース番組を制作する報道局の現場を2年間にわたって追跡し、2018年の同社開局60周年記念番組として放送。言論機関としてのテレビの危機的な現状を自ら裸になって提示しようという、その蛮勇ともいえる試みが話題になった》。

『●『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著)読了

…《あなたの政治的ポジションを見つけて…》』

《だいたいみんな、このごろ、まちがえてんのよね。

「偏らないことがいいことだ」「メディアは中立公正、不偏不党であるべきだ」

「両論を併記しないのは不公平だ」。そういう寝言をいっているから、

政治音痴になるのよ、みんな。》

《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は

「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。

それ、常識。》

《党派性をもたずに政治参加は無理である。》

アベ様の政で〝唯一うまく行っている〟《メディアコントロール》。「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…。アベ様のNHKや下足番新聞など、メディアがアベ独裁広報機関・広報紙・広報誌となって久しい。そんな中、東海テレビは注目に値する。

《言論機関としてのテレビの危機的な現状を自ら裸になって提示…とはいえ…「テレビ局が抱える闇はもっと深い」》。《メディア再生の試み》はどこまで功を奏しただろうか。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

「森達也さん『極私的メデェア論』第38回「視点が違えば世界は違う」

…《フジテレビで一本のドキュメンタリー番組が放送された。タイトルは

「光と影~光市母子殺害事件弁護団の300日」。…プロデューサーの

名前は阿武野勝彦。そしてディレクターは斎藤潤一。…テレビ業界で

煩悩し格闘している人は決して少なくない。…「鬼畜弁護士を被写体に

するお前が鬼畜だ」と罵倒されたという。…非当事者である僕たちが、

本当の意味で共有など出来るはずがない》」

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●「テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない」

…「隠された歴史を掘りおこす」地方テレビ局』

「優れたドキュメンタリーが、東海テレビや琉球朝日放送、南海放送

といった地方のテレビ局で生み出され、そして映画化される。

『死刑弁護人』や『標的の村』、『放射線を浴びたX年後』といった作品

である。

東海テレビ・阿武野勝彦プロデューサーは《映画にすることで、

作品は命を永らえることができる》、森達也さんは《テレビ業界で煩悩し

格闘している人は決して少なくない》、そして、木下昌明さん

《隠された歴史を掘りおこす》と言う」

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で、

「『よく撮って、知らせてくれた』…お褒めの声」』

「『LITERA 本と雑誌の知を再発見』(…)の編集部による

インタビュー記事【東海テレビ・阿武野プロデューサーを直撃!

ヤクザの人権、犯罪弁護団、安保批判…萎縮状況の中で

なぜ東海テレビだけが踏み込んだドキュメンタリーをつくれるのか】」

「「圧力、自主規制、政権を忖度、報道の萎縮…テレビ業界」で

「異彩を放つ刺激的なドキュメンタリー」を放ち続ける東海テレビ。

阿武野勝彦氏は「ど真ん中の仕事…ドキュメンタリーの真ん中」であり、

そんな仕事には「『よく撮って、知らせてくれた』…

お褒めの声のほうが多い」そうだ」

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…

東海テレビ『ヤクザと憲法』の意味が、今、分かる』

《東海テレビが半年間、ヤクザに密着したドキュメンタリー映画

「ヤクザと憲法」…▼暴排条例を人ごとと思っていたが、別の法律が

ブーメランのように自分の身に降りかかろうとしている…

▼…金田勝年法相のあいまいな答弁の理由の一つが鮮明になった》

『●《新聞を含むマスコミは…「客観中立で、常に事実と

正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた》』

「沖縄タイムスの阿部岳さんのコラム【[大弦小弦]

「さよならテレビ」、とテレビが言う。】…《東海テレビが

制作したドキュメンタリー番組のタイトルである…

▼新聞を含むマスコミは逆に「客観中立で、常に事実と正論を語る」

という自画像を描き、自ら縛られてきた…▼澤村ディレクターは今、

「番組はメディア再生の試みだと受け止めている」と話す。

さよならマスコミ、さよなら予定調和、さよなら自主規制。

こんにちは、自由で新しい表現。(阿部岳)》」

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/263030】

高野孟 ジャーナリスト

永田町の裏を読む

「さよならテレビ」はテレビ局が抱える“闇”の一端が見える

2019/10/10 06:00

(東海テレビ公式HPから)

東海テレビ制作の映画「さよならテレビ」の試写を見た。数々のドキュメンタリー作品を世に問うたことで知られる同社の取材班が、なんと、自社の夕方のニュース番組を制作する報道局の現場を2年間にわたって追跡し、2018年の同社開局60周年記念番組として放送。言論機関としてのテレビの危機的な現状を自ら裸になって提示しようという、その蛮勇ともいえる試みが話題になった。それをさらに映像シーンを追加して劇場用の映画として仕立て直したのがこの作品である。

そのニュース番組は視聴率が低迷していて、同時間帯の各局比較でほぼ常時4位。キャスターを交代させ、グルメ系のコーナーが受けがいいと見ればそちらに傾きそうになったり、見た目に面白いだけのいわゆる「絵になる」シーンを多用したりと四苦八苦。報道局長は見学に来た小学生たちに「権力を監視するのが報道の使命だ」と建前を語るが、現実にはそんな青くさいことを言うスタッフはおらず、ただ一人、契約社員として加わっている50歳のフリー記者のSが周囲の反応にめげそうになりながらも「共謀罪」の問題で番組を作って気を吐いている。

「働き方改革」とかで残業が月100時間を超えることは絶対禁止とお達しがあり、サラリーマン社員としてはそれに従わざるを得ないけれども、視聴率を上げるために取材を増やそうとすれば、契約社員や下請け制作会社からの派遣社員にしわ寄せがいくばかり。そういう中で、「Z印」の番組も増えていく。Zは「ぜひもの」、スポンサー企業からの注文通りの「よいしょ番組」である。

このような、テレビのニュース番組の制作現場の悪循環スパイラルともいうべき現実が、生々しく描かれていて、そこにこの作品の価値がある。

テレビ放映を見た同社の重役が「会社のイメージを毀損した」と取材班を激しく非難したそうだが、むべなるかな。とはいえ、長年にわたりテレビ報道の現場で仕事をした経験がある私から見ると、この描き方はまだ甘すぎる。社内取材ゆえの奥歯にモノが挟まったかの表現では、私なら何を指摘しようとしているのか容易に想像がつくけれども、一般の観客にそれが伝わるかどうか。

終わり近くでSが語っているように「テレビ局が抱える闇はもっと深い」のである。ともあれ、映画は来年1月2日から東京・ポレポレ東中野と名古屋・シネマテークでロードショー公開されるので、ぜひご覧下さい。

=====================================================

東京新聞の記事【<91342人 裁判員10年>(2)死刑でよかったのか 37件 重くのしかかる命の判断】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201905/CK2019052002000110.html)。

《判決言い渡しから四年がたったが、「本当にあれでよかったのか」との思いが頭から離れない。死刑執行を伝えるニュースに触れるたびに、「自分も人を殺すのに加担したのではないか」との後悔がぶり返す》。

なぜ〝素人〟裁判官に「死刑のスイッチ」を押させる必要があるのか、さっぱり理解できない。国の意図にまるまま乗せられていないか? 十分な審議時間を要する、死刑が予想されるような重大事件に何の知識も経験ももない〝素人〟裁判官を関わらせる意図が不明だ。国会議員が関わるような重要な刑事事件にこそ、参加させればよいではないか。

沖縄タイムスの【社説[裁判員制度10年]市民の参加促す工夫を】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/422319)によると、《刑事裁判に一般市民の感覚を反映させる目的で導入された裁判員制度が21日で10年となる》。

どこの社説も、裁判員制度に前向き過ぎて、不思議過ぎる。御用広報紙を使い、最高裁がやらせタウンミーティングまで開いて導入した裁判員制度だから?

『●『つぶせ! 裁判員制度』読了』

《政府は、タウンミーティング(TM)という企画を主催し、…この中で、

司法制度改革をテーマにした七回のうち六回までがシナリオ通りの

やらせだったといいます…。…ほとんど、「平成田舎芝居」…》。

「サクラの動員も」。

《産経新聞は、…「裁判員制度全国フォーラム」(最高裁、

産経新聞等の主催)で、一人当たり三〇〇〇円から五〇〇〇円を

支払うことで計二四四人をサクラとして動員したが、…魚住昭氏が

「最高裁が手を染めた『27億円の癒着』」(『月刊現代』平成一九年

四月号)という記事で詳細にレポートしています。…産経新聞としては、

最高裁から出る広告料金でサクラの動員費用を支払って余りある

という計算があるらしい。ここまで来ると最高裁とマスコミの癒着ぶりは

よくわかります》

『●善良な市民には関係ない??

死刑制度存置派驚異の8割の我国では全く揺るがず!?』

『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』

『●「死刑のスイッチ」を強制する裁判員制度:

「やった人でないと、この苦しみは分からない」』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●シロウト裁判官の地獄…: 「裁判員の経験を

話した親しい友人にこう問われた。「人を殺したのか?」」』

『●NNNドキュメント’13:

『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』

『●①飯塚事件冤罪者を死刑執行:「死刑存置か? 廃止か?」

…話題にも上らない、死刑賛成派8割なニッポン』

〝素人〟に《死刑のスイッチ》(森達也さん)を押させるなんて…あまりに残酷だ。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

奇妙な論理の展開。

〝素人〟に裁判官をやらせると、冤罪が無くなるのか? 〝素人〟に《死刑のスイッチ》を押させることが民主主義? 《良き学校》?、冗談じゃない。

東京新聞の記事【市民裁判員10年 民主主義を学ぶために】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019052002000154.html)によると、《<陪審制や参審制でも導入しない限り、わが国の刑事裁判はかなり絶望的である> 裁判官は捜査結果を追認するだけに終わり、それが冤罪(えんざい)の原因になっていると…。「真実を見抜く眼力を持っていると裁判官が考えるのは自信過剰」とも記した…◆人民のための学校だ 十九世紀のフランスの政治思想家トクヴィルは米国の陪審制についてこう記した。<人民の審判力を育成し、その自然的叡智(えいち)をふやすように役立つ(中略)無料の、そして常に公開されている学校のようなものである> 単なる裁判ではなく、民主主義を養う人民の学校であると看破した。日本の裁判員制度もまた同じであろう。長い歴史を持つ陪審と比べ日本はまだ十年だ。民主主義を成熟させる良き学校としたい》。

また、【裁判員裁判10年 経験者が課題指摘 「貴重な経験できた」「人生を左右は重い」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201905/CK2019052002000148.html)によると、《判決後の心理的負担を訴える参加者もいた。六十代男性は「判決が下り、被告人とその家族は今どうしているのだろうか、と前橋に来る度に思い出す」と述べた。別の六十代男性は「人の人生を左右するのは重いと感じる」と明かした…前橋地裁では裁判員裁判で一八年十二月末までに百七十六人の被告に判決を下し、千四百三十八人が裁判員、補充裁判員に選任された。裁判員の辞退率は最初の〇九年が48・8%、一〇年は45・6%、一一年は54・1%。〇九年と一〇年は欠格事由に該当するとして呼び出されなかった人などが含まれるため単純比較はできないが、一八年は69・4%と過去最高だった》。

==================================================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201905/CK2019052002000110.html】

<91342人 裁判員10年>(2)死刑でよかったのか 37件 重くのしかかる命の判断

2019年5月20日 朝刊

【裁判員裁判で死刑判決を受けた人数

(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201905/images/PK2019052002100053_size0.jpg)】

長い前髪の隙間から見上げる被告の目が、裁判員席をにらんでいるように見えた。でも、全く感情が読み取れない。反省しているのか、いないのか。親子三人が殺傷された強盗殺人事件。裁判官と裁判員の計九人で出した結論は死刑だった。

愛知県小牧市の会社員男性(31)は二〇一五年二月、名古屋地裁で裁判員裁判に参加した。公判は結審まで十回あったが、中国人の被告はほとんど言葉を発しなかった。「命で償って」と極刑を求める遺族と、「より長く罪と向き合って」と無期懲役を望む被害者の元婚約者。「ちゃんと被告から話を聞きたい。時間が足りない」と思いながら判決の日を迎えた。

判決言い渡しから四年がたったが、「本当にあれでよかったのか」との思いが頭から離れない。死刑執行を伝えるニュースに触れるたびに、「自分も人を殺すのに加担したのではないか」との後悔がぶり返す。

裁判員裁判の対象には、殺人など最高刑が死刑の事件が含まれる。最高裁によると今年三月末時点で、全国で三十七件の死刑が言い渡された。死刑求刑事件は「究極の判断が迫られる重大事件こそ、市民の視点を入れるべきだ」として対象になったが、「市民には負担が大きすぎる」との懸念が依然として根強い。

東京都練馬区の不動産業、田口真義さん(43)は一〇年九月、東京地裁であった保護責任者遺棄致死事件の裁判員裁判に携わった。直面したのが、被告の人生を左右する判断を迫られ不安がる裁判員と、「私たちが間違えるわけがない」と言わんばかりの自尊心を見せる裁判官。田口さんは「人は誰だって間違えることはある。重大な事件こそ、市民の慎重な視点が必要」と考える。

ただ、負担の大きさは否めない。裁判員経験者や弁護士でつくる市民団体「裁判員経験者ネットワーク」の牧野茂弁護士は、「死刑を言い渡した市民には、どうしても自責の念が生まれがちだ」と指摘。緩和するために、「死刑の評決要件を全員一致にするなど、条件をより厳しくすることで、苦痛を和らげることが必要だ」と提案する。

強盗殺人罪に問われた中国人の被告は昨年十月、最高裁で死刑が確定した。「いつ執行されるか、恐怖にさらされているんでしょうね」と元裁判員の男性。制度導入後、既に裁判員に裁かれた三人が絞首台に送られている。「彼の刑が執行されても、そのニュースは絶対に聞きたくない」

==================================================================================

[『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著、ちくまプリマ―新書257)↑]

沖縄タイムスの阿部岳さんのコラム【[大弦小弦]「さよならテレビ」、とテレビが言う。】(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408962)。

《東海テレビが制作したドキュメンタリー番組のタイトルである…▼新聞を含むマスコミは逆に「客観中立で、常に事実と正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた…▼澤村ディレクターは今、「番組はメディア再生の試みだと受け止めている」と話す。さよならマスコミ、さよなら予定調和、さよなら自主規制。こんにちは、自由で新しい表現。(阿部岳)》

『●『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著)読了

…《あなたの政治的ポジションを見つけて…》』

《だいたいみんな、このごろ、まちがえてんのよね。

「偏らないことがいいことだ」「メディアは中立公正、不偏不党であるべきだ」

「両論を併記しないのは不公平だ」。そういう寝言をいっているから、

政治音痴になるのよ、みんな。》

《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は

「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。

それ、常識。》

《党派性をもたずに政治参加は無理である。》

「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…。アベ様のNHKや下足番新聞など、メディアがアベ独裁広報機関・広報紙・広報誌となって久しい。そんな中、東海テレビは注目に値する。

以前の東京新聞の記事【地方TV局からスクリーンへ ドキュメンタリーの魅力発信】で、《東海テレビ・阿武野勝彦プロデューサー…「ヤクザと憲法」を作ったが、昔なら「ヤクザ」は放送できないと思ってしまっていた。知らないうちに思考停止になっていたが、何かを考えるようになった。停止している思考を回してみると、豊かな表現につながる。映画化によってテレビにも豊かな世界を描く人がいると観客に気付いてもらえた》。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

「森達也さん『極私的メデェア論』第38回「視点が違えば世界は違う」

…《フジテレビで一本のドキュメンタリー番組が放送された。タイトルは

「光と影~光市母子殺害事件弁護団の300日」。…プロデューサーの

名前は阿武野勝彦。そしてディレクターは斎藤潤一。…テレビ業界で

煩悩し格闘している人は決して少なくない。…「鬼畜弁護士を被写体に

するお前が鬼畜だ」と罵倒されたという。…非当事者である僕たちが、

本当の意味で共有など出来るはずがない》」

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●「テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない」

…「隠された歴史を掘りおこす」地方テレビ局』

「優れたドキュメンタリーが、東海テレビや琉球朝日放送、南海放送

といった地方のテレビ局で生み出され、そして映画化される。

『死刑弁護人』や『標的の村』、『放射線を浴びたX年後』といった作品

である。

東海テレビ・阿武野勝彦プロデューサーは《映画にすることで、

作品は命を永らえることができる》、森達也さんは《テレビ業界で煩悩し

格闘している人は決して少なくない》、そして、木下昌明さん

《隠された歴史を掘りおこす》と言う」。

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で、

「『よく撮って、知らせてくれた』…お褒めの声」』

「『LITERA 本と雑誌の知を再発見』(…)の編集部による

インタビュー記事【東海テレビ・阿武野プロデューサーを直撃!

ヤクザの人権、犯罪弁護団、安保批判…萎縮状況の中で

なぜ東海テレビだけが踏み込んだドキュメンタリーをつくれるのか】」

「「圧力、自主規制、政権を忖度、報道の萎縮…テレビ業界」で

「異彩を放つ刺激的なドキュメンタリー」を放ち続ける東海テレビ。

阿武野勝彦氏は「ど真ん中の仕事…ドキュメンタリーの真ん中」であり、

そんな仕事には「『よく撮って、知らせてくれた』…

お褒めの声のほうが多い」そうだ」

『●「自主規制、政権を忖度、報道の萎縮」なテレビ業界で…

東海テレビ『ヤクザと憲法』の意味が、今、分かる』

《東海テレビが半年間、ヤクザに密着したドキュメンタリー映画

「ヤクザと憲法」…▼暴排条例を人ごとと思っていたが、別の法律が

ブーメランのように自分の身に降りかかろうとしている…

▼…金田勝年法相のあいまいな答弁の理由の一つが鮮明になった》

==================================================================================

【https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/408962】

[大弦小弦]「さよならテレビ」、とテレビが言う。

2019年4月15日 08:04

「さよならテレビ」、とテレビが言う。東海テレビが制作したドキュメンタリー番組のタイトルである。東海エリアで昨年9月、1度放送されただけなのに、手から手へとDVDが渡り、口コミで議論が広がっている

▼土方(ひじかた)宏史(こうじ)ディレクターが社内にカメラを向ける。上司が「勝手に取材対象にされてる」「やめろ」と怒る。視聴率アップと残業代カットが同時に命じられる。舞台裏の矛盾と苦悩を生々しく描く

▼前代未聞の番組作りを、それでも「ぬるい」と言い放つのは被写体の一人である澤村慎太郎ディレクター。「現実を都合よく切り取って、テレビ的現実を生産してるだけじゃないか」。そのシーンもまた、番組に収める

▼人間が取材テーマや相手を選び、番組に仕上げる以上、純粋な客観報道はあり得ない。必ず作り手の意図が入る。そのことを徹底して、正直に、告白する

▼新聞を含むマスコミは逆に「客観中立で、常に事実と正論を語る」という自画像を描き、自ら縛られてきた。インターネットの普及などでより多様な情報に触れた市民が不信を抱き、離れていったのは当然なのかもしれない

▼澤村ディレクターは今、「番組はメディア再生の試みだと受け止めている」と話す。さよならマスコミ、さよなら予定調和、さよなら自主規制。こんにちは、自由で新しい表現。(阿部岳)

==================================================================================

NTVのウェブ頁【NNNドキュメント’17/死刑執行は正しかったのかⅡ 飯塚事件 冤罪を訴える妻】(http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/post-63.html)。

マガジン9の記事【雨宮処凛がゆく!/第424回:もし、冤罪で捕まったら〜「死刑執行は正しかったのか」から考える〜の巻】(http://maga9.jp/karin170906/)。

『●NNNドキュメント’13:

『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』』

《あなたは死刑制度に賛成だろうか、それとも反対だろうか。この国では、死刑に賛成する人の割合は約8割だという。それほどの人が「必要」だと思う死刑制度。が、被害者感情などは多く語られても、制度そのものの「欠陥」が語られることはあまりない。…犯人として逮捕されたのが、久間三千年氏。逮捕された彼は一貫して無実を訴えていたものの、06年に死刑が確定し、08年、死刑が執行……石川さん、桜井さん、袴田さん、菅家さんの4人を合わせた獄中生活の期間は、なんと125年である…が、まだ彼らは「まし」な方なのかもしれない――。飯塚事件の番組を見て、思った。なぜなら、久間氏は無実を訴えながらも、既に死刑を執行されてしまっているのだ。これほどに「取り返しのつかないこと」って、他にあるだろうか》。

まず、この二つの記事に関係なく、ブログ主は死刑制度廃止を支持します。

マガ9の雨宮処凛さんの記事にもある通り、死刑存置支持者がなんと8割を超えるニッポン…。ましてや、裁判員裁判制度で「死刑のスイッチ」を押させられる時代だというのに、暢気すぎる。

『●善良な市民には関係ない??

死刑制度存置派驚異の8割の我国では全く揺るがず!?』

『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●裁判員制度: 被告にとっても憲法違反』

『●裁判員制度を即刻中止に』

『●「死刑のスイッチ」を押すこと: 裁判員のストレス障害』

『●裁判員制度という不始末に最高裁はどのような落し前を?』

『●死刑という制度:

「吊るせ、吊るせ」の合唱で何か状況は変わるのか?』

『●「彼を赦したわけではない。

しかし死刑にして問題が解決するわけではない」』

『●「殺すなかれ・・・」

・・・「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』

『●「死刑のスイッチ」を強制する裁判員制度:

「やった人でないと、この苦しみは分からない」』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●シロウト裁判官の地獄…: 「裁判員の経験を

話した親しい友人にこう問われた。「人を殺したのか?」」』

さて、飯塚事件の冤罪者・久間三千年さん。取り返しようのない手遅れ…冤罪者を死刑執行しています。終始無実を訴えていたにもかかわらず、「死刑判決からたった2年足らずの死刑囚に執行命令」が出されたこと、さらに、(足利事件について)「2008年10月16日にDNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべきだった」のに、同年10月28日に死刑が実施されたこと…あまりに酷すぎます。「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)」、飯塚は麻生太郎氏の「地元」だ。また、《青木俊氏の小説『潔白』…ちなみにこの本の帯の言葉は「死刑が誤りだった時、国は全力で真実を隠蔽する」》。

久間三千年さんやご家族の皆さんは、一体どれほど無念だったことでしょうか。さらには、被害者やそのご遺族に対しても大変な侮辱行為です。

『●『創(2009年11月号)』読了』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●和歌山県警科学捜査研究所の鑑定結果捏造事件と

和歌山毒カレー冤罪事件、そして死刑制度』

『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!』

「冤罪で死刑にしてしまった警察や検察、法務大臣、裁判官、

一体どう責任を取るのでしょうか。異例の早さで死刑執行が実施された

久間さん、一体どれほど無念だったことでしょうか。

被害者やそのご遺族に対しても大変な侮辱行為ではないでしょうか?」

『●『冤罪File』(2012年11月号、No.17)についてのつぶやき』

『●死刑存置賛成派と飯塚事件』

『●冤罪(その2/2): せめて補償を』

『●飯塚事件の久間三千年さんと福岡事件の西武雄さん』

『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、

飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』

「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ

2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行

2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず

……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、

久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日に

DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき

だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、大変に大きな疑問である」

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

「陶山博生氏(p.43)は飯塚事件で一審担当。久間三千年さんの

「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)である。

大臣任命後1か月後に、死刑判決からたった2年足らずの死刑囚に

執行命令を下すのは極めて異例である。…再申請求の準備…

なぜ久間氏の死刑が先に執行されたのか、全く理解に苦しむ」

『●「官僚司法とその提灯持ちは改革を拒否し続けている」

・・・冷たい司法が続くわけだ』

『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」

・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』

『●足利事件と飯塚事件と、そして「国家は人を殺す」:

谷垣禎一法相「死刑制度は国民から支持」』

「実は菅家氏逮捕後、類似の事件が隣市で起きていた。

著者はある人物を突き止めた。ルパン三世に似た男。

警察に情報を提供したが動かない。なぜか。著者は疑う。

もし真犯人が逮捕されれば、過去のDNA型鑑定の誤りが明白になる。

すると同じ鑑定で死刑が執行された飯塚事件はどうなるか

(警察は「犯人のDNA」は鑑定で全量消費されてしまったと言う。

本当か。DNAは簡単に増幅できる。試料を全量使うことと

半量使うことの間に

質的な差は出ない。慎重な研究者なら原試料の一部を保存しているはずだ)。

著者の推測通りなら、

司法の威信が根幹から揺らぐ。隠蔽された闇は限りなく深い」

『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審

司法の良心を示せるか?』

『●足利事件と飯塚事件との12日間:

死刑執行された久間三千年さんの冤罪は晴らされるか?』

『●「情況証拠のみ」によって「高度に立証」?:

飯塚事件の再審請求棄却と冤罪下での死刑執行と裁判員制度』

『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』

『●「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」:

今ごろそれを裁判所に訴えねばならないとは・・・』

『●鎌田慧さんインタビュー: 「一人の人間として勇気をふるった名判決」』

『●死刑制度存置: 袴田事件にどう責任?、そして、飯塚事件の絶望感』

「また、袴田さんを有罪にした証拠が否定された最大の要因が48年前の

血痕のDNA鑑定だったことを振り返れば、どんなに昔の事件であっても

後に再鑑定ができるように、試料の保存・適正管理をする仕組みも必要だろう。

袴田事件の再審開始決定が出た4日後に、

死刑執行後の再審請求が棄却された「飯塚事件」では、

試料が使い切られていてDNA再鑑定ができなくなっている」

『●疑わしきは死刑に:

この先も決して翻されることはない冤罪死刑・飯塚事件』

「本件では、久間氏と犯行との結び付きを証明する

直接証拠は存在せず、情況証拠のみによって有罪認定が行われており、

中でも警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定に

よって、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致する

DNA型が検出されたことなどが死刑判決の重要な証拠とされている。」

「……しかし、DNA型鑑定の信用性に疑問が生じている以上、

上記血液から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が一致する可能性

というのも科学的な裏付けを伴わない推論に過ぎない。しかも、決定も

指摘するとおり、本件においては再鑑定のための資料が残されておらず、

再鑑定を行う機会が奪われている。それにもかかわらず、決定は、

これらの事情を請求人に不利益に扱ったものであって、

到底容認できないものである」

『●試料が無い!! DNA鑑定も杜撰なら、

証拠保全も杜撰 ~冤罪死刑の飯塚事件~』

『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」

・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足』

(※ その②に続く[←ココ])

東京新聞の社説【死刑廃止宣言 日弁連はどう説得する】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016100802000182.html)

《死刑廃止を求める宣言を日弁連がした。冤罪(えんざい)なら取り返しがつかない刑罰だ。厳罰を望む犯罪被害者の声や80%を超す「死刑存置」の世論も無視はできない。日弁連はどう説得するか試される。…英政府は過ちを認め、六五年から死刑執行をやめ、六九年に制度そのものを廃止した。注目すべきは、当時の英国の世論の80%超が死刑を支持していたのだ》。

『朝日新聞』では、素人に《人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい…それと比較すると、『東京新聞』のこの社説は趣が随分と違う。冤罪という大問題に加えて、素人裁判官に「死刑のスイッチ」を押させる残酷さ。訓練を受けたであろうプロの裁判官でさえが、どう感じておられるのだろう? 例えば、熊本典道さん…。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

『●シロウト裁判官の地獄…: 「裁判員の経験を

話した親しい友人にこう問われた。「人を殺したのか?」」』

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016100802000182.html】

【社説】

死刑廃止宣言 日弁連はどう説得する

2016年10月8日

死刑廃止を求める宣言を日弁連がした。冤罪(えんざい)なら取り返しがつかない刑罰だ。厳罰を望む犯罪被害者の声や80%を超す「死刑存置」の世論も無視はできない。日弁連はどう説得するか試される。

英国で無実の人を絞首刑にしたことがある。一九四九年のエバンス事件だ。運転手のエバンスが妻と娘を殺したとされたが、死刑執行後に真犯人はアパートの階下の住人だったことが判明した。

英政府は過ちを認め、六五年から死刑執行をやめ、六九年に制度そのものを廃止した。注目すべきは、当時の英国の世論の80%超が死刑を支持していたのだ。

英国ばかりでなく、どの国も世論は「死刑支持」が多数派だったが、次々と政治が廃止へと導いていった。

二〇一五年末時点で、死刑を廃止・停止している国は百四十カ国にのぼる。世界の三分の二以上を占める。制度があっても、執行した国は二十五カ国しかない。アムネスティ・インターナショナルによれば、米国の五十州のうち十八州は廃止、存置州でも三州は停止している。執行されたのは一五年では六州だけだ。韓国は制度はあるが、十八年以上停止している。OECD(経済協力開発機構)加盟国で国家として統一して死刑執行するのは日本だけなのだ。

その日本で八〇年代に四件の再審無罪があった。「死刑台からの帰還」である。一四年には袴田事件で再審決定があり、死刑確定者が四十八年ぶりに釈放された。もし彼らが絞首刑になっていたら…。裁判も人間が行う限り、誤りが起こる。それでも取り返しのつかない刑罰を持つべきだろうか。

死刑は犯罪を抑止するという考え方があるが、国内外の研究ではその効果を実証できてはいない。むしろ抑止効果を疑問視している。しかも、日本の刑事司法は冤罪を生みやすい構造を持つ。長期の身柄拘束と自白偏重の取り調べが続いているし、証拠の全面開示もない。欠陥だらけなのだ。

米国では死刑確定後も、手続きが公正であったか、州と連邦レベルでそれぞれチェックされる。日本では決定的な新証拠がなければ、再審がほとんど認められない。無実か、量刑を誤った死刑囚が存在することはないのか。再審の新たな仕組みが必要でないか。

犯罪被害者が厳罰感情を持つのは当然であるし、理解できる。その一方で、誤判を心配する。死刑廃止という世界的な潮流に逆らえるか、悩ましさが募る。

==================================================================================

東京新聞の砂上麻子記者による記事【地方TV局からスクリーンへ ドキュメンタリーの魅力発信】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2016103002000175.html)。

《地方テレビ局のドキュメンタリー映画の先駆けとなったのが、東海テレビ…。11月3日には「ドキュメンタリーの現在」と題して、映画監督の森達也さんや東海テレビの阿武野勝彦さんによるシンポジウムも行われる。また12~18日には「標的の村」や「みんなの学校」など東海テレビ以外の地方局によるドキュメンタリー映画も特集上映…阿武野勝彦プロデューサー(57)に番組を映画化する意義について聞いた》。

優れたドキュメンタリーが、東海テレビや琉球朝日放送、南海放送といった地方のテレビ局で生み出され、そして映画化される。『死刑弁護人』や『標的の村』、『放射線を浴びたX年後』といった作品である。

東海テレビ・阿武野勝彦プロデューサーは《映画にすることで、作品は命を永らえることができる》、森達也さんは《テレビ業界で煩悩し格闘している人は決して少なくない》、そして、木下昌明さん《隠された歴史を掘りおこす》と言う。

『●『創 (12月号)』読了 (2/2)』

「森達也さん『極私的メデェア論』第38回「視点が違えば世界は違う」

…《フジテレビで一本のドキュメンタリー番組が放送された。タイトルは

「光と影~光市母子殺害事件弁護団の300日」。…プロデューサーの

名前は阿武野勝彦。そしてディレクターは斎藤潤一。…テレビ業界で

煩悩し格闘している人は決して少なくない。…「鬼畜弁護士を被写体に

するお前が鬼畜だ」と罵倒されたという。…非当事者である僕たちが、

本当の意味で共有など出来るはずがない》」

『●ドキュメンタリー『死刑弁護人』:

バッシングされ続ける「死刑弁護人」安田好弘さん』

「監督は、東海テレビの斎藤潤一さん。ディレクターは阿武野勝彦さん。

ヒットすべき、多くの人に是非見てもらいたい映画ですが…

難しいでしょうかね。死刑制度について考えを巡らせる良い機会になる

と思うのですが…」

《阿武野勝彦プロデューサーは「映画にすることで、作品は命を永らえる

ことができる」と話す。昨年、戸塚ヨットスクールの戸塚宏校長を取材した

「平成ジレンマ」、四日市公害訴訟を取り上げた「青空どろぼう」を

劇場公開、今回が第三弾。一年半で三本というのは制作者の

強い思いだろう》

『●司法権力の〝執念〟: 映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

《事件発生当初から蓄積した圧倒的な記録と証言を再検証し、

本作を作り上げたのは、『平成ジレンマ』『死刑弁護人』の

齊藤潤一(斎藤潤一)(脚本・監督)と阿武野勝彦(プロデューサー)。

これは、東海テレビ放送の名物ドキュメンタリー「司法シリーズ」を

手掛ける二人が、カメラが入ることが許されない独房の死刑囚を

描き出す野心作である》

《wataitakeharu 東海テレビの司法ドキュメンタリーの中でも、

名張毒ぶどう酒シリーズは、どれも秀作だが、今回の『約束』

(2月16日から劇場公開)はその中でも最高傑作だった。

http://t.co/75pUkmi9 恐るべし東海テレビの執念、そして、

別の意味で恐るべし、司法権力の“執念”!02/10 05:22》

『●子供にもSLAPPする国: 三上智恵監督・

映画『標的の村 ~国に訴えられた沖縄・高江の住民たち~』』

《木下昌明の映画の部屋・第166回 ●三上智恵監督『標的の村』

「オスプレイ」反対運動の真実――本土には伝えられない「沖縄」》

《作品は三上が一人で取り組んだものではなく、沖縄の琉球朝日放送

というローカル局が、三上を中心とした報道スタッフを編成、テレビの

枠を超えて映画として仕上げた。 最近、この種のドキュメントが目につく。

愛知・東海テレビ放送の『青空どろぼう』、愛媛・南海放送の

『放射線を浴びたX年後』など。その地域放送局ならではの豊富な

映像資料を使い、過去から引きずっている事件に焦点をあてて、

隠された歴史を掘りおこす》

『●木下昌明さん、『死刑弁護人』映画評』

「「木下昌明の映画の部屋」(http://www.labornetjp.org/Column/)より、

齊藤潤一監督『死刑弁護人』の映画評。安田好弘弁護士についての映画」

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

《▼その生涯を描いた東海テレビ製作の映画『約束』で、仲代達矢さん

演じる死刑囚は、拘置所の屋上の運動場で叫ぶ。「死んでたまるか、

生きてやる」。それは無実を信じ続けた家族の心の叫びでもある

▼母タツノさんは、貧しい暮らしに耐えながら面会に通い、

手紙で励まし続けた。「してない事はしたというな。

しんでもしないというてけ」「ほしいものがあれば母ははだかになっても

かってやるから手紙でおしえてくれ」》

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

《映画「ふたりの死刑囚」(東海テレビ放送製作、ポレポレ東中野など

1月16日公開)は、冤罪を訴える2人の死刑囚と家族の半生を

追ったドキュメンタリー…「袴田事件」の袴田巌死刑囚(79)…

「名張毒ぶどう酒事件」の犯人とされ、10月に獄中死した

奥西勝死刑囚(享年89)》

《仲代達矢(83)主演で奥西死刑囚の生涯を描いた映画「約束」を

手掛けた東海テレビの齊藤潤一報道部長(48)がプロデュースし、

後輩で警察や司法を担当した鎌田麗香記者(30)が監督を務めた》

==================================================================================

【http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2016103002000175.html】

【放送芸能】

地方TV局からスクリーンへ ドキュメンタリーの魅力発信

2016年10月30日 朝刊

地方テレビ局が製作したドキュメンタリー映画の上映が相次いでいる。フェイスブックやツイッターなどの会員制交流サイト(SNS)や口コミで評判が広がり、全国的なヒットにつながる作品も出ている。ドキュメンタリー番組に割り当てられる全国放送の枠が減る中、地方局は自局制作の番組を劇場版に再編。映画館で上映することで新たな観客を掘り起こそうとしている。 (砂上麻子)

「見たい人に届けるにはどうしたらいいのか。浮かんだのが映画だった」。映画「みんなの学校」の監督を務めた関西テレビ(大阪市)ディレクターの真鍋俊永さん(47)は語る。

普通の子どもと障害がある子どもが同じ教室で学ぶ大阪市立大空小学校の一年間に密着し、二〇一三年五月に放送された。その後、フジテレビ系列局による「FNSドキュメンタリー大賞」にノミネートされ、全国で深夜に放送。文化庁芸術祭大賞を受賞した後はNHKのBSプレミアムでも放送された。

映画化に当たって、四十七分の番組に未使用の場面も追加、百六分に再編し、一五年に劇場公開した。

これまで約三万三千人の観客を動員、現在も全国で自主上映会が続いている。真鍋さんは「テレビは放送して終わりだが、映画になって作品の寿命が長くなりうれしい」と話す。

地方テレビ局のドキュメンタリー映画の先駆けとなったのが、東海テレビ(名古屋市)が一〇年に製作した「平成ジレンマ」。一九八〇年代に体罰事件で社会問題になった戸塚ヨットスクールの“その後”を取り上げた。同作が話題となり、同局はさらに八番組を映画化。他局も追随し、米軍基地をテーマにした琉球朝日放送の「標的の村」などが全国公開された。

今年は「ヤクザと憲法」(東海テレビ)、「ふたりの桃源郷」(山口放送)、「五島のトラさん」(テレビ長崎)と公開が続く。「ヤクザと-」は観客動員が四万人に上り、ドキュメンタリー映画としては異例のヒットを記録した。これらの作品を公開した映画館「ポレポレ東中野」(東京都中野区)の大槻貴宏支配人(49)は「地方の課題や生活を長期的な視点で取材するのは地方局の役割。各局が競っていい作品を送り出してほしい」と期待を寄せる。

◆東中野で特集上映

ポレポレ東中野で、東海テレビが制作したドキュメンタリー番組の特集上映「東海テレビドキュメンタリーの世界」が11月18日まで行われている。

独房から無実を訴え続けた奥西勝死刑囚を俳優仲代達矢が演じた「約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯」や、暴力団員の人権を問う「ヤクザと憲法」、来年1月から全国順次公開する最新作「人生フルーツ」など劇場版の10作品と、テレビ放送した12作品を上映する。

11月3日には「ドキュメンタリーの現在」と題して、映画監督の森達也さんや東海テレビの阿武野勝彦さんによるシンポジウムも行われる。また12~18日には「標的の村」や「みんなの学校」など東海テレビ以外の地方局によるドキュメンタリー映画も特集上映される。

問い合わせはポレポレ東中野=(電)03(3371)0088=へ。

◆観客の反応がいい刺激に

東海テレビ・阿武野勝彦プロデューサー

東海テレビで数多くのドキュメンタリー番組を手がけ、映画化にも携わってきた阿武野勝彦プロデューサー(57)に番組を映画化する意義について聞いた。

-ドキュメンタリー番組を映画化しようと思ったきっかけは。

テレビで放送する時間が減り、放送できても深夜など見る人が限られている。地方でじっくり作っても、全国ネットでは視聴率が取れない、賛否が分かれるなどの理由で放送しにくくなっている。いくら良い番組を作っても、情報発信が地方で留まってしまう状況を変えたかった。

-映画化の手応えは。

テレビでは視聴者の様子まで分からないが、映画は観客の反応を間近に感じることができ、テレビのスタッフにもいい刺激になる。

-ドキュメンタリー番組は一年間に何本制作しているのか。

東海テレビでは年間七~八本制作し、土日に不定期で放送している。最近、ドキュメンタリーの番組を撮っているスタッフが映画化を期待しているが、必ず映画化するわけではない。

-映画にする番組はどうやって選ぶのか。

取材した題材を二時間ほどに編集した第一稿を見た段階で「全国の人に見てもらいたい」と思った瞬間に映画にすると決める。番組制作費で映画化する費用はまかなうようにしている。ただ宣伝費は一本五百万ほどかかり、もうかる事業ではない。

-映画化に期待することは。

「ヤクザと憲法」を作ったが、昔なら「ヤクザ」は放送できないと思ってしまっていた。知らないうちに思考停止になっていたが、何かを考えるようになった。停止している思考を回してみると、豊かな表現につながる。映画化によってテレビにも豊かな世界を描く人がいると観客に気付いてもらえた。

==================================================================================

asahi.comの大久保真紀編集委員の記事【死刑執行、浮かぶあの顔 元裁判員苦悩「殺人行為だ」】(http://www.asahi.com/articles/ASJ4P5GJSJ4PUTIL03F.html)。

《まもなくして、裁判員の経験を話した親しい友人にこう問われた。「人を殺したのか?」》。

『●無残!……『朝日』は、素人に《人を裁くという経験を通じ、

死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい』

つくづく、残酷な裁判員制度だ。シロウト裁判官に《死刑のスイッチ》を無理強いして押させ、一体どうしようというのだろう? 最高裁までがグルになり、司法がこんな違憲な制度を推進している。『朝日』のようなマスコミまでが、《くじ引きで選ばれた国民たちが下した選択によって、命が絶たれる。死刑をめぐる状況は新たな局面を迎えた》ので、素人に《人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考え》させたいらしい…無残な状況。

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●裁判員制度: 被告にとっても憲法違反』

『●裁判員制度を即刻中止に』

『●「死刑のスイッチ」を押すこと: 裁判員のストレス障害』

『●裁判員制度という不始末に最高裁はどのような落し前を?』

『●死刑という制度:

「吊るせ、吊るせ」の合唱で何か状況は変わるのか?』

『●「彼を赦したわけではない。

しかし死刑にして問題が解決するわけではない」』

『●「殺すなかれ・・・」

・・・「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』

『●「死刑のスイッチ」を強制する裁判員制度:

「やった人でないと、この苦しみは分からない」』

この国の司法、正気じゃない、マトモじゃない。マスコミも相まって、裁判員制度についての『最高裁やらせタウンミーティング事件』。

『●『つぶせ! 裁判員制度』読了』

「広報活動の内幕(p.162)。「政府は、タウンミーティング(TM)という

企画を主催し、・・・この中で、司法制度改革をテーマにした七回のうち

六回までがシナリオ通りのやらせだったといいます・・・。/・・・ほとんど、

「平成田舎芝居」・・・」。サクラの動員も(p.164-165)。

「産経新聞は、・・・「裁判員制度全国フォーラム」

(最高裁、産経新聞等の主催)で、一人当たり三〇〇〇円から

五〇〇〇円を支払うことで計二四四人をサクラとして動員したが、・・・

魚住昭氏が「最高裁が手を染めた『27億円の癒着』」(『月刊現代』

平成一九年四月号)という記事で詳細にレポートしています。/

・・・産経新聞としては、最高裁から出る広告料金でサクラの動員費用を

支払って余りあるという計算があるらしい。ここまで来ると

最高裁とマスコミの癒着ぶりはよくわかります」」

『●司法改革の暴走の流れを変えられるか?』

『●『官僚とメディア』読了(3/3)』

「「・・・産経新聞・・・が最高裁と共催した裁判員制度の

タウンミーティングでサクラを動員・・・」(p.180)。保坂展人元議員

(p.182、203)。「次々と明らかになる最高裁のデタラメな契約実態に、

委員席からは驚きと失望のため息が漏れた。国民が「法の番人」として

信頼を寄せてきた最高裁のエリート裁判官たちの正体は、こんなにも

お粗末なものだったのか」(p.203)。政治評論家の森田実さん(p.186)。

パックニュース方式。「・・・産経大阪本社には五段広告三回分の料金として、

八百万円近いカネが入る。サクラに日当を払っても十分儲かる仕組み

なのである」(p.194)。

「刑事裁判の迅速化と効率化だけが強調され、企業法務に携わる弁護士を

大量に増やすという意図が明確だった。早い話が

小泉政権時代に進められた規制緩和・構造改革路線の司法版である。

そのためか、被告が無罪を主張すると一年でも二年でも身柄を

拘束され続ける「人質司法」や、冤罪の温床とされる代用監獄をなくそうとする

姿勢はまったく見られなかった」(p.204)」

『●死刑判決よりも、違憲・合憲かを判断させよ』

『●そりゃぁ、東京電力原発人災以降を見ただけでも、

「司法」にも絶望するよな』

「井戸謙一氏と海渡雄一氏がゲスト。

国や電力会社に楯ついて反原発の判決を下した

稀有な裁判官が井戸謙一氏。井戸氏以外の裁判官は、

東京電力原発人災を目の当たりにして、どんな気持ちだろう。

是非聞いてみたい。冷徹に何も感じないほど冷めているだろうか。

無辜の被告に、かつて冤罪死刑判決を出したことで苦しみ抜いた

熊本典道元裁判官のようなまともな感覚を持った裁判官が日本には

どれほどいるのだろうか。市民感覚を取り入れるということで、

最高裁がやらせタウンミーティングまで開いて導入した裁判員制度

だけれども、そんなもので裁判官が変わるほど、司法はまともではない」

『●マスコミと癒着する「司法・最高裁」の堕落ぶり』

「堕落する司法と堕落するマスコミの癒着に関する興味深い記事。

最高裁判事は、公正であろうとか、中立であろうとか、

身綺麗であろうとか、そういう矜持はないものかね? 裁判員制度導入に

際してのマスコミと共同してのタウンミーティングやらせ事件でも、

恥じないその神経を疑う」

『●和歌山県警科学捜査研究所の鑑定結果捏造事件と

和歌山毒カレー冤罪事件、そして死刑制度』

「裁判員制度になって、我々(私は絶対に拒否します: コレやコレを、

ご参考まで)に「死刑のスイッチ」を押させて、死刑への意識の

ハードルを下げさせ、死刑存置に我々が貢献させられていることを

意識する必要があるのじゃないか?

最高裁がやらせタウンミーティング(TM)までやって、

裁判員制度導入を図った意図を我々は読み取った方がよい」

『●裁判員制度という不始末に最高裁はどのような落し前を?』

『●「絶望の裁判所」: 裁判所の頂点、最高裁からして・・・・・・』

「「元最高裁調査官で明大法科大学院教授の瀬木比呂志氏の著書

「絶望の裁判所」(講談社)が話題だ。本書では、キャリア33年の

ベテラン裁判官だった瀬木氏が、3月末での退官を発表した

最高裁判所長官の竹崎博允氏が主導した司法制度改革の“利権″を

バクロ・・・・・・だが、瀬木氏は、「制度によって刑事裁判が脚光を浴び、

刑事系の裁判官や書記官の増員につながったことにも注目すべきだ」」

・・・・・・裁判員制度についての『最高裁やらせタウンミーティング事件』を

挙げるまでもなく、司法制度改革どころか、司法の腐敗」

==================================================================================

【http://www.asahi.com/articles/ASJ4P5GJSJ4PUTIL03F.html】

死刑執行、浮かぶあの顔 元裁判員苦悩「殺人行為だ」

編集委員・大久保真紀 2016年4月22日09時12分

(「名前と顔を出して話すのは、僕の苦しみも含めて

知ってもらいたいから。裁判員裁判で初めて死刑が執行された

判決にかかわった裁判員としても、責任があるかなと思う」。

米澤敏靖さんはよく足を運ぶという自宅近くの海を見ながら言った

=神奈川県横須賀市、大久保真紀撮影)

「執行されたことは、いまでも信じたくない」――。川崎市でアパートの大家ら3人を刺殺した津田寿美年(すみとし)・元死刑囚(当時63)に昨年暮れ、死刑が執行された。2009年に始まった裁判員制度の対象事件では、初めての執行。5年前、死刑の判断に加わった元裁判員が執行後初めて、重い口を開いた。

「死刑がひとごとではなくなってしまった。一般市民が人の命を奪う判決にかかわるのはきつい」。神奈川県横須賀市在住の元裁判員、米澤敏靖さん(27)は心の内を明かした。

思い出したくないのに、フラッシュバックのようによみがえってくる。4カ月前に東京拘置所で刑を執行された津田元死刑囚の顔だ。「法廷での無表情な顔が、浮かぶんです。最期はどんなことを思ったのだろうかと考えてしまう」

津田元死刑囚に、検察の求刑通り死刑が言い渡されたのは、11年6月17日。米澤さんは当時、大学4年生だった。

「判決は遺族感情や被告の生い立ちを十分に考慮した結果。自分のやったことを反省し、真摯(しんし)に刑を受けてもらいたい」。判決後の会見でそう話した。死刑制度はあった方がいいし、死刑にせざるを得ないケースもあると思っていた。

翌月、津田元死刑囚が控訴を取り下げ、判決が確定。「悩んで出した結果を受け入れてくれた」と感じて、ほっとした。

まもなくして、裁判員の経験を話した親しい友人にこう問われた。

「人を殺したのか?」

………。

==================================================================================

asahi.comの記事【裁判員裁判で判決の死刑囚、初の執行 法務省】(http://www.asahi.com/articles/ASHDL33XRHDLUTIL00L.html)と、

社説【裁判員裁判 死刑と向き合う機会に】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。

nikkan-gendaiの記事【映画「ふたりの死刑囚」で描かれた検察の“不都合な真実”】(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/172382)。

《裁判員制度が始まって以来、初めて市民が判断した死刑囚に刑が執行された。死刑の執行は今年6月以来、約半年ぶり》。

《くじ引きで選ばれた国民たちが下した選択によって、命が絶たれる。死刑をめぐる状況は新たな局面を迎えた》。

《映画「ふたりの死刑囚」(東海テレビ放送製作、ポレポレ東中野など1月16日公開)は、冤罪を訴える2人の死刑囚と家族の半生を追ったドキュメンタリー…「袴田事件」の袴田巌死刑囚(79)…「名張毒ぶどう酒事件」の犯人とされ、10月に獄中死した奥西勝死刑囚(享年89)》。

『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~』

『●「裁判員制度」の下での「死刑制度」存置支持』

『●それは、職業裁判官の怠慢にすぎない』

『●裁判員制度下で少年死刑判決』

『●裁判員の心を慮る・・・』

『●そのスイッチを押せない』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(1/2)』

『●『きみが選んだ死刑のスイッチ』読了(2/2)』

『●裁判員制度: 被告にとっても憲法違反』

『●裁判員制度を即刻中止に』

『●「死刑のスイッチ」を押すこと: 裁判員のストレス障害』

『●裁判員制度という不始末に最高裁はどのような落し前を?』

『●死刑という制度:

「吊るせ、吊るせ」の合唱で何か状況は変わるのか?』

『●「彼を赦したわけではない。

しかし死刑にして問題が解決するわけではない」』

『●「殺すなかれ・・・」

・・・「彼らを処刑することが「社会正義」なのだろうか」?』

『●「死刑のスイッチ」を強制する裁判員制度:

「やった人でないと、この苦しみは分からない」』

「死刑のスイッチ」を押してしまった、としったなら……私ならトラウマ必至だな。ブログ主は、断固拒否。

『●『つぶせ! 裁判員制度』読了』

『●『官僚とメディア』読了(3/3)』

『●『裁判員制度の正体』読了』

朝日の本音は《その一方で、裁判員が死刑求刑事件について判決を下すこともあるという仕組みから、私たち国民は逃れるべきではない》らしい。呆れたね。シロウト裁判官として、《人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考える》……相当に酷い社説。『●死刑存置を目指して、市民の意識のハードルを下げさせる制度』にもろ手を上げる『朝日』。社を上げて、そんなに死刑存置したいものかね? 記者がやってみればいいし、社説の筆者がやってみればいい。8%(?)据え置きという有難~い軽減税率を「恵んでもらう」ためには、政権にシッポを振るわけです。

死刑存置支持者がなんと8割を超えるニッポン。ましてや、裁判員裁判制度で「死刑のスイッチ」を押させられる時代だというのに、暢気すぎる。

『●善良な市民には関係ない??

死刑制度存置派驚異の8割の我国では全く揺るがず!?』

『●「死刑制度 国民的な議論を活発に」・・・

「死刑制度存置派驚異の8割の我国」では全くそんな気配なし』

ましてや、もし冤罪死刑にでも関わってしまったら、トラウマどころではない。残酷な司法に、乗せられるニッポン国民。

『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』

『●名張毒ぶどう酒事件という冤罪』

『●「疑わしきは罰する」名張毒ぶどう酒事件、あ~っため息が・・・』

『●司法権力の〝執念〟:

映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』』

『●血の通わぬ冷たい国の冷たい司法: 「奥西勝死刑囚(87)

・・・・・・死刑囚の心の叫び」は届かず』

『●名張毒ぶどう酒事件第八次再審請求審:

検証もせずに、今度は新証拠ではないとは!』

『●「触らぬ神にたたりなし、ということなのか」?

訴えることが出来なくなるのを待つ司法の残酷さ!』

=====================================================

【http://www.asahi.com/articles/ASHDL33XRHDLUTIL00L.html】

裁判員裁判で判決の死刑囚、初の執行 法務省

金子元希 2015年12月18日11時40分

(死刑執行について会見する岩城光英法相

=18日午前11時1分、東京・霞が関、川村直子撮影)

法務省は18日、2人の死刑を執行した。1人は裁判員裁判で判決を受けた死刑囚。2009年5月に裁判員制度が始まって以来、初めて市民が判断した死刑囚に刑が執行された。死刑の執行は今年6月以来、約半年ぶり。昨年12月の第3次安倍政権発足以来、2度目で、12年12月の自民党への政権交代後では8度目、計14人となった。

法務省によると、死刑が執行された1人は、津田寿美年死刑囚(63)。09年5月30日、川崎市幸区の自宅アパートで大家の男性ら3人を包丁で刺して殺害した殺人の罪で、11年6月に横浜地裁の裁判員裁判で死刑が言い渡された。弁護人が控訴したが、同年7月に本人が取り下げ、裁判官のみで裁く高裁や最高裁の判断を経ずに確定した。東京拘置所で刑が執行された。

もう1人は若林一行死刑囚(39)。06年7月19日、岩手県洋野町内の会社員女性(当時52)の自宅に侵入し、帰宅した女性とその次女(同24)を絞殺。現金約2万2千円などを奪って2人の遺体を町内の山林に遺棄したとして、強盗殺人や死体遺棄の罪で12年2月に死刑が確定した。仙台拘置支所で執行された。

法務省によると、18日の時点で死刑が執行されていない確定死刑囚は、執行された2人を除いて127人(再審開始決定が出て釈放された袴田巌さんを含む)。

今年10月に就任した岩城光英法相にとっては初の執行となった。執行後に記者会見した岩城法相は、「いずれも被害者や遺族にとって無念この上ない事件で、裁判所で十分審理され、死刑が確定したものだ。慎重な検討を加えた上で、大臣の職責として死刑の執行を命令した。裁判員裁判か否かにかかわらず、関係記録を十分に精査した」と話した。

岩城法相は就任時、「裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対応すべきものと考えている」と述べ、執行に肯定的な考えを示していた。死刑制度については「国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている。廃止は適当ではない」としていた。(金子元希)

=====================================================

=====================================================

【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p】

裁判員裁判 死刑と向き合う機会に

2015年12月28日(月)付

くじ引きで選ばれた国民たちが下した選択によって、命が絶たれる。死刑をめぐる状況は新たな局面を迎えた。

川崎市で3人を殺害した津田寿美年・死刑囚の刑が執行された。市民が裁判員を務める制度のもとで死刑が確定した7人のうち、初のケースとなった。

携わった裁判員の苦悩はいかばかりか、はかりしれない。

評議は6日間に及んだ。刑罰の意味、遺族の思い、本人の更生の可能性など、重い課題を考え抜いた末の結論だろう。4年前、判決後の会見で裁判員たちは「人を死に追いやる」「精神的につらい」と語っていた。

同様の声が死刑判決に関わった各地の裁判員から聞こえてくる。心のケアをさらに充実させる取り組みが欠かせない。

その一方で、裁判員が死刑求刑事件について判決を下すこともあるという仕組みから、私たち国民は逃れるべきではない。

そもそも国家権力が人を裁き、罰することができるのは、主権者である国民の負託を受けているからだ。刑罰のあり方を決めているのは国民であり、その究極の現れが死刑だ。

だが、これまであまりに多くの手続きを、執行する刑務官ら専門職に負わせ、大多数の国民の認識から遠ざけてきた。

内閣府が今年1月に公表した世論調査によれば、死刑をやむを得ないとする回答は約80%にのぼる。それでも裁判員たちが苦しむのは、「人の命を奪う」という死刑の本質に当事者として直面するからだ。

人を裁くという経験を通じ、死刑と向き合い、是非を考える。裁判員制度をそうした機会にしていくことが大切だろう。

そのためにも、裁判員の経験を市民ができるだけ共有できる仕組みが必要だ。加えて、国による情報公開が欠かせない。

先進国の中で死刑を続けているのは米国と日本だけだが、米国では遺族やマスコミに執行を公開している。日本で立ち会うのは刑務官と検察官ら。プロの裁判官ですら実態を知らない。

死刑囚はどんな日々を送るのか。執行の順番はどう決まるのか。裁判所の評議室に集まった誰もよく知らないまま、死刑判決にすべきか議論している。そんなことでいいのだろうか、と裁判員の経験者らが昨年、死刑に関する情報公開を法務省に求めた。まさに裁判員制度が掲げた「市民感覚」ゆえだろう。

その求めに法務省は応じぬまま、今回の執行に踏み切った。「裁判員は与えられる事だけ知ればいいのか」との経験者たちの憤りを放置してはならない。

=====================================================

=====================================================

【http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/172382】

映画「ふたりの死刑囚」で描かれた検察の“不都合な真実”

2015年12月26日

第2次安倍政権以降、裁判員裁判対象の事件としては初となる津田寿美年死刑囚(当時63)を含む14人の刑が執行された。

一方で、確定判決から半世紀もの間、再審の扉が開くのを待ち続けている死刑囚もいる。映画「ふたりの死刑囚」(東海テレビ放送製作、ポレポレ東中野など1月16日公開)は、冤罪を訴える2人の死刑囚と家族の半生を追ったドキュメンタリーだ。

登場するのは、1966年に静岡・清水で4人が強殺された「袴田事件」の袴田巌死刑囚(79)、61年に三重で6人が中毒死した「名張毒ぶどう酒事件」の犯人とされ、10月に獄中死した奥西勝死刑囚(享年89)とその家族だ。

仲代達矢(83)主演で奥西死刑囚の生涯を描いた映画「約束」を手掛けた東海テレビの齊藤潤一報道部長(48)がプロデュースし、後輩で警察や司法を担当した鎌田麗香記者(30)が監督を務めた。

奥西死刑囚との接触はかなわなかったが、昨年3月に釈放された袴田死刑囚に昨年7月から密着。およそ90時間分の取材テープを回したという。映し出される袴田死刑囚の姿は、正直言って不気味だ。自宅をただただ歩き回り、会話もままならず、“宇宙との交信”を繰り返す。47年7カ月に及んだ刑務所生活による拘禁反応だ。

「怖いという感情よりも、驚きの方が強かった。袴田さんは

死刑確定を境に精神を病んでしまい、自分が何者かも

分からない状態。ショックに対する一種の防衛反応なんです」

(鎌田麗香氏)

刑事裁判の有罪率は99・9%とされ、再審はほぼ認められないと言っていい。請求権は本人あるいは法定代理人、直系親族、兄弟姉妹などにしかない。袴田事件では33年間、奥西死刑囚が死亡した名張事件では妹(86)が後を継ぎ、39年間も請求を続けている。

「袴田さんの3歳年上のお姉さんも、奥西さんの妹さんも高齢。

時間は少ない」(齊藤潤一氏)

袴田事件では12年に弁護側が犯行着衣のDNA鑑定に踏み切ったことで流れが変わった。検察がひた隠しにしてきた証拠600点を開示したのだ。劇中で検察出身の市川寛弁護士は、はびこる「最良証拠主義」についてこう言っていた。

「有罪と信じて起訴した以上、有罪を立証するに足りる必要

かつ十分な証拠があれば、それ以外のものは一切出す

必要はないという考え方」

袴田事件は検察の即時抗告で再審開始をめぐる審理がいまも続いている。

=====================================================