asahi.comの特集【冤罪で死刑制度は揺らいでいるか』(http://webronza.asahi.com/national/2014072800004.html?iref=comtop_fbox_d2_02)。

「絶えない冤罪で死刑制度は揺らいでいるのか」?・・・・・・死刑制度存置派が驚異の8割を占める我国では、死刑制度は全く揺るがず!? 善良な市民には関係ないとでも?? 裁判員制度で「死刑のスイッチ」を押すハードルが確実に下げられているのでは? ワタシャ、そんなもの押すのは嫌だね。

『●袴田冤罪事件を機に死刑制度の再考ができない我国』

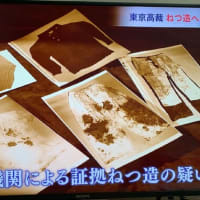

『●試料が無い!! DNA鑑定も杜撰なら、

証拠保全も杜撰 ~冤罪死刑の飯塚事件~』

「法」に則り「粛々」と死刑執行を行っていった谷垣禎一法相は、内閣改造で幹事長へと交代した。さて、松島みどり新法相は?

==============================================================================

【http://webronza.asahi.com/national/2014072800004.html?iref=comtop_fbox_d2_02】

冤罪で死刑制度は揺らいでいるか

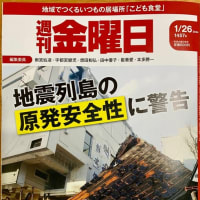

(現役のボクシング世界チャンピオンとファイティングポーズを

見せる元プロボクサーの袴田巌さん

=2014年5月19日、東京都文京区)

2014年7月30日

1966年に静岡県の一家4人が殺害された「袴田事件」で死刑が確定した袴田巌さんに3月、静岡地裁が再審開始を認める決定を下し、袴田さんは釈放された。80年代に死刑囚の再審開始が、48年の免田事件、50年の財田川事件、54年の島田事件、55年の松山事件と相次ぎ、社会的に注目を集めた。自白を強要した警察・検察は反省を強く迫られ、物証を重視する捜査を徹底したはずだったが、97年の東電OL殺人事件では無期懲役が確定したネパール人男性がDNA鑑定で無罪になった。郵便不正事件では物証が改ざんされ、遠隔操作ウイルス事件ではIPアドレスのみを証拠にして4人が誤認逮捕された。絶えない冤罪で死刑制度は揺らいでいるのか。

『死刑囚1割無実なら執行一旦停止は7割――治安の世論調査(2014/07/30)』(河合幹雄)【http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2014072300002.html?iref=webronza】

2009年末の内閣府調査によると、死刑を「やむをえない」と容認する者が85.6%と過去最高になったとの報道が2010年2月にマスコミ各紙から流された。これに対しては、質問調査の仕方、報道の仕方の両方に問題があって、さすがに反論も取り上げられた。おそらく日本人は、死刑制度について単純に尋ねれば「どちらかといえば」賛成も含めた賛成が7割台で、明確に賛成する者は4割台と、こちらは過半数を切っている。内閣府の調査でも、「将来も死刑を廃止しない」は6割かつかつであった。

これだけでは状況の判断が正確にできない。2012年の「治安に関する特別世論調査」において、「最近の治安は悪くなったと思う」と、間違って認識しているものが84.3%もいることを重視して、正しい情報が与えられるほどに、死刑の賛成者は減少するという仮説のもと、文科省科学研究費を獲得し6人で共同調査しているところである。「刑罰と犯罪防止――厳罰化と死刑の効果を信じる人々はどうすれば意見を変えるのか」が正式な課題名である。

犯罪者と刑罰について知識と経験が増すほどに、死刑と厳罰化を否定するようになることは経験則的には知られており、既に佐藤舞などの先行研究もある。しかし、犯罪状況、刑罰の抑止効果の測定、犯罪者の境遇などの知識を与えても、死刑制度賛成者の比率は、確かに減少するが半分は切らない。諸外国でも、ほとんどの国で死刑廃止になっているのだが、どの国でも世論調査すれば、存置論がやや優勢である。

討議型の調査も検討する中で、仮説として浮上したのは、人々が死刑制度について考えるとき、極端な凶悪犯の処遇をどうするかということのみを考えており、冤罪の可能性についてはあまり考えていないのではということである。

そこで、今春の全国意識調査で、「仮に、現在の日本の死刑囚の10%(13人)が無実だとわかった場合の死刑執行の存続」について尋ねたところ、7割が「いったんやめる」と回答・・・・・・・・・

『パソコン遠隔操作事件で考えた冤罪と可視化(2014/06/24)』(小俣一平)【http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2014062300002.html?iref=webronza】

パソコン遠隔操作事件で、威力業務妨害などの罪に問われた片山祐輔被告(32)の第11回公判が6月20日、東京地方裁判所(大野勝則裁判長)で行われ、片山被告になりすまされ、遠隔操作をしたとして誤認逮捕された三重県津市の29歳の男性が証人として出廷した。

この中で、被害者の男性は逮捕された際、「認めたほうが早く家に帰れると考えたが、家族の説得で否認を貫いた」と証言した。例え無実の罪で拘束されていても、「罪を認めてしまうかもしれない」人間の弱さをリアルに証言していて、これまでにも多くの罪なき人々が同様にやってもいないにも関わらず、逮捕、起訴されたであろうことを想像させた。

この事件は、インターネットを駆使した21世紀型の特異な犯罪の一つである。「なりすまし」という行為が、パソコン1台あれば簡単にできてしまうことが驚愕をもって受け取られると同時に、「今日は人の身、明日は我が身」であり、「対岸の火事」と眺めていられない戦慄を多くの人たちに与えたことは難くない。だからこそ、片山被告が主張する「私も被害者」はどことなく説得力があったし、冤罪事件で実績のある弁護士もベテランのジャーナリストも彼の言葉に耳を傾けた。その顛末を振り返ってみた。

5月20日、片山被告が、「自分が真犯人だと自供した」と伝えられた直後、編集者から感想を訊ねられた。

「驚きもせず、呆れもせず、笑いもせずっていうところですかね」というのが、口をついた第一声だった。

「驚きもせず」と思ったのは、これまでの新聞・テレビの報道、毎週届く雑誌の特集記事などを読んできて、江ノ島、雲取山と奇妙に一致する偶然や片山被告が勾留されている間は「真犯人」の動きがピタリと止まり、保釈されると動きが出てくる状況に、「被告の抗弁には無理がある」と、人より幾分長く事件記者として過ごしてきた体験から強く感じていた。

それ以上に、4人もの無関係な男性を誤認逮捕し、警察庁長官が謝罪までした、その後の逮捕が同様に誤認であれば、長官はもちろん関係幹部は軒並み辞表モノで、組織第一の警察が絶対的な自信無くして、「5人目の逮捕」という危険な賭けに出るはずもなく、またそんな逮捕を検察が容認するはずもないという発想があった。

もう一つは、東京地検特捜部の検事が投入されことを知り、かつて日本共産党国際部長宅盗聴事件の告発を受けた特捜部が、神奈川県警による組織ぐるみの犯行だと突き止めた実績を思い出したことによる。特捜検事投入は、「乾坤一擲」の勝負だと見定めるのも、かつての “検察担当記者”的発想に他ならないのではあるが。

「呆れもせず」は、表現に気をつければ、「パソコン偏愛者」もひとつ道を踏み外せば、「魔法の箱」を悪用するのだろうという認識が織り込み済みだったからだ。

「笑いもせず」は、片山被告を弁護し続けたジャーナリストたちの存在である。弁護士は、弁護活動の途中で、依頼人が真実を語っていないと思っても、依頼人の不利になる弁護活動をすることは禁じられている。職業上ある種の運命共同体として、擬似当事者となるケースもあるので、それほど驚くべきことではない。

一方、片山被告の”冤罪“を主張してきたジャーナリストたち、あるいはその論調に相乗りしたメディアはどうか。彼らは、結果として、・・・・・・・・・

『少年死刑確定:誰が反省不十分なのか(2012/02/23)』(河合幹雄) 【http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2012022200004.html?iref=webronza】

光市事件少年の死刑が確定した。残念なことに最高裁は是正する勇気がなく、マスコミの反省は不十分である。少年事件や刑事裁判のイロハを勉強していれば、この事件が死刑でないことは常識の部類と考える。この私の意見を聞いて驚いた方が多いのではないかと推察する。それもそのはず、報道された事件と、実際に記録などにあたってみた事件とは、まるで別事件。BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、2008年4月15日決定第04号「光市母子殺害事件の差戻控訴審に関する放送についての意見」において報道内容と経緯を詳細に検討したうえで言葉を極めて報道機関を批判した(HPからダウンロードできる)。遺族と加害者の背景を丁寧に記述した門田隆将の『なぜ君は絶望と闘えたのか』も参照して欲しい。いずれにせよ報道ベースで事件を知っているつもりであれこれ考えるのはやめたほうがよい。長々と事件をなぞるわけにもいかないので二点だけポイントを挙げておく。

少年にとって最も重要な体験は、自殺した母親の死体の脇に自分がひとりぼっちで取り残されたことであったろう。殺してしまった母親の脇にとりのこされた赤ん坊によって、同じような状況を、再現してしまった。少年にとって、その赤ん坊は「自分」だったはずである。裁判の事実認定で、発覚を防ぐために赤ん坊を殺したというのは、死刑という結論に無理にもっていくための後付けの理屈のように思える。少年は、何をしているのか自分でわからない状態だったであろう。

第二点。少年の手紙などが公開されているが、非行少年を扱った経験者の共通認識は、次のようなものである。強がる少年は、・・・・・・・・・

『死刑制度を残しつつ執行しないのが理想だ(2011/12/29)』(河合幹雄)【http://astand.asahi.com/magazine/wrnational/2011122800005.html?iref=webronza】

●死刑制度について論じる前に情報の共有を

2011年は死刑執行がゼロとなるようである。国民の合意形成が不十分ななかでの執行停止は正しい判断であろう。なにしろ、日本人が治安の良さを誇っていた1970年代に比較して、現在の殺人事件の死者数は約半分に減少している。それなのに死刑判決が何倍にも増えているのは、国民が治安が悪化したと勘違いさせられているからであろう。議論を開始するに当たって、犯罪状況と死刑執行自体についての正確な情報提供が必要であると考える。

以下、年内執行ゼロの意味から、死刑について一言したい。年内に死刑執行がなく、年末押し迫って執行されることがこれまであった。本年もそう予測していたが、そもそも、これはなぜだろう。年ごとの統計にゼロと出さないというより、昨年は死刑がゼロだったというニュースを出させないためであろう。

だとすれば、これはいわゆる見せしめのための刑罰であろうか。殺人事件を網羅的に検討すれば、殺人犯たちが死刑を恐れて犯罪を思いとどまるなどということは、およそ期待できないことは間違いない。凶悪犯罪の防止という最も大切なはずの目的に役立たないのに、なぜ死刑執行があるのであろうか。

意識調査を検討してみると、犯罪抑止効果がないことは日本国民も理解しているようである。それにもかかわらず、死刑制度は存置しておきたいという結果が出ている。そもそも、日本においては、凶悪事件に遭う心配はしなくてよい。テレビ新聞の報道に惑わされないで考えて見ればわかる。

私は、犯罪状況について講演で話すとき、聴衆にこう聞いてみることがある。

「皆さんの知り合いのなかで、最近何人殺されましたか? 増えていますか?」

会場には笑いがもれる。日本人の多くは、一生のうちに知人が殺人事件で亡くなる話を聞くことはない。凶悪事件も死刑も現実的な事柄ではないのだ。命が大切なら事故や病気に気をつければよいのだ。

では現実の話でなければ何なのか。儀式のような象徴的なものと考えざるを得ない。人々が、死刑に参加したり、執行のされ方を詳しく知ろうとしてこなかったことからみると、刑罰を加えることよりも、それで安心したい欲求が勝っているように思われる。客観的な安全のためには様々な殺人事件について知りたいところだが、実際には、極めて少数で特異な事件について大量の報道がなされる。これは、人々がわかったつもりになりたい欲望に、報道機関が正直に答えているのであろう。

社会学は、刑罰は秩序感を守るためにあると考えてきた。つまり、人々にとって、死刑は、悪事を働けば厳しい刑罰が待っているという象徴なのだ。日本では、これに安心感の回復と付け加えてよいと思う。換言すれば、死刑が廃止されると、なにか怖いのだ。

以上のような状況を前提に、それにマッチングした制度を考えれば、・・・・・・・・・

==============================================================================