フランスの公共交通で大規模なストライキが起きている。金曜日で2日目に突入した。サルコジ大統領の掲げる公務員年金改革に対する抗議が目的だ。電車や機関車の運転手など一部の職種は重労働であるという理由で、これまでは退職年齢が早い人で50歳だったのだが、年金財政を圧迫する(年間50億ユーロ)ために、年金改革案では退職年齢の引き上げが提案されているのだ。

労働争議やストライキは、労働組合の力が比較的強いヨーロッパではよく見られる。スウェーデンでも最近ではSAS(スカンディナヴィア航空)による大規模なストが2007年5月に起きたのが記憶に新しい。しかし、現在続いているフランスの大規模ストの映像を見ながら思ったのは、次の2点。

① 今回のフランスのストライキは政治的目的による抗議行動やデモ行動としてのスト行為であり、スウェーデンで通常起こるような賃金や勤務条件改善のためのストとは種類が異なる。

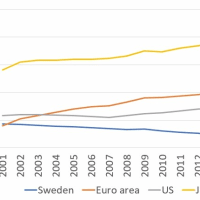

② スウェーデンのストライキの頻度は歴史的に見ると若干の波があるが、それでも国際的に見ると少ないほう。その一つの理由は「不争議の義務」規定の存在ではないかと思う。(他の国にも似たような規定があるのだろうか?)

まず、②から。

スウェーデンでは、労使間の団体交渉によって業界ごとに賃金水準や勤務条件(勤務時間、年休、シフト編成、解雇手順など)、そして交渉そのものの手続きの規定などが取り決めら、それが一定期間(現在は多くの場合3~4年間)効力を持つ。そして、この中では「不争議の義務(fredsplikt)」が規定されているのだ。「不争議の義務」とは、つまり、既に結ばれた団体交渉協定が発効している期間中は、その内容の変更を要求するためのスト行為(企業側の場合はロックアウト)は労使双方が行わない、ということだ。だから、団体交渉協定の期限が来て、新たな協定を結ぶときには、賃金水準や勤務条件を巡って大きな争いが生じるものの、双方が合意に至り、協定が結ばれた後は、基本的にストは起きないのだ。スウェーデンでは協定はどこの業界もたいてい3~4年間の期間発効するから、団体交渉も3~4年ごと。従って、3~4年ごとにストが散発する。1995年と2003年には地方公務員の組合が大規模なストをそれぞれ1ヶ月前後展開した。2007年はSASのストが記憶に新しいし、新聞・出版関係でも小規模のストがあった。(小売・流通部門でのストは回避された)

------

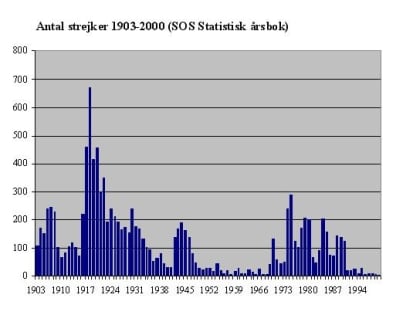

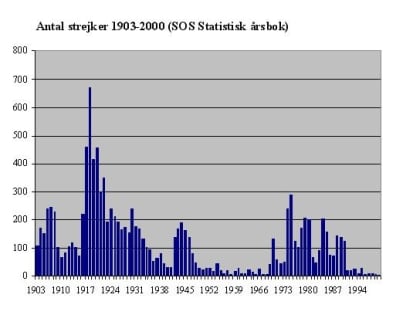

そもそも、産業化が進行した19世紀終わりから20世紀始め、そして戦間期にかけて、スウェーデンではストライキが頻発した。大きなものでは1909年のゼネストや、1931年のストに対して軍隊が発砲して死者が出た事件が有名だ。

しかし、この混乱した労働市場に何らかのルールを作るべきだという考えから、1938年に使用者団体(SAF)とブルーカラー労組(LO)の間で協定が結ばれる。「サルトショーバーデンの協定(Saltsjöbadsavtalet)」と呼ばれ、その後のスウェーデンの労働市場を形作った大きな出来事だ。ここでは、賃金や勤務条件など労働市場に関する規定や問題解決は、労使が相互理解と協力(コーポラティズム)に基づいて自主管理により処理し、政府の介入は極力防ぐということが基本となった。そして、この中で、ストを起こせる条件やその手続き、そしてこの「不争議の義務(fredsplikt)」も盛り込まれ、それがスウェーデン国内の労使双方を規定することになった。

その直後は、第二時世界大戦が始まったことと関連してストは増えたものの、戦後期は70年代初めまで穏やかな時代が続いた。しかし、70年代から80年代にかけてストが急増する。とりわけ、労使間協定を無視した「規約違反のスト」が目立った。

そのため、労使双方による自主管理に基づく労働市場運営もこの頃から若干、国の立法が介入を始め、労働に関する立法が70年代にいくつか行われた(ただし、その多くは労使が守るべき規定の大枠を決めただけ)。「不争議の義務」は、職場の意思決定における労使相互のコンセンサスを定めた「共同決定法(Medbestämmandelagen)」に取り込まれている。

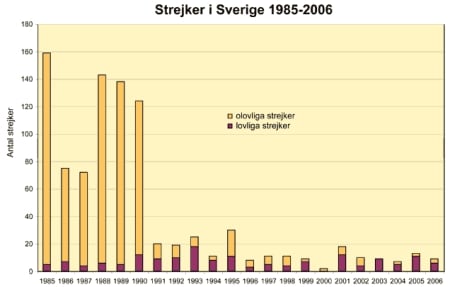

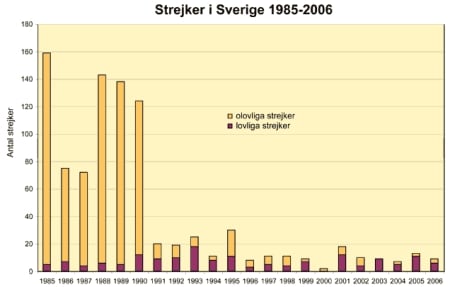

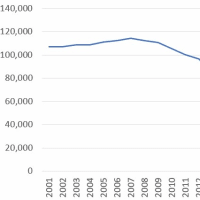

1980年代は新自由主義vs労働組合のイデオロギーの対立もあって、ストの数も高止まりする。しかし、面白いことに1990年以降は激減して、現在に至っているのが分かる。

黄は協定に反したスト、紫は協定に沿ったスト

(続く・・・)

労働争議やストライキは、労働組合の力が比較的強いヨーロッパではよく見られる。スウェーデンでも最近ではSAS(スカンディナヴィア航空)による大規模なストが2007年5月に起きたのが記憶に新しい。しかし、現在続いているフランスの大規模ストの映像を見ながら思ったのは、次の2点。

① 今回のフランスのストライキは政治的目的による抗議行動やデモ行動としてのスト行為であり、スウェーデンで通常起こるような賃金や勤務条件改善のためのストとは種類が異なる。

② スウェーデンのストライキの頻度は歴史的に見ると若干の波があるが、それでも国際的に見ると少ないほう。その一つの理由は「不争議の義務」規定の存在ではないかと思う。(他の国にも似たような規定があるのだろうか?)

まず、②から。

スウェーデンでは、労使間の団体交渉によって業界ごとに賃金水準や勤務条件(勤務時間、年休、シフト編成、解雇手順など)、そして交渉そのものの手続きの規定などが取り決めら、それが一定期間(現在は多くの場合3~4年間)効力を持つ。そして、この中では「不争議の義務(fredsplikt)」が規定されているのだ。「不争議の義務」とは、つまり、既に結ばれた団体交渉協定が発効している期間中は、その内容の変更を要求するためのスト行為(企業側の場合はロックアウト)は労使双方が行わない、ということだ。だから、団体交渉協定の期限が来て、新たな協定を結ぶときには、賃金水準や勤務条件を巡って大きな争いが生じるものの、双方が合意に至り、協定が結ばれた後は、基本的にストは起きないのだ。スウェーデンでは協定はどこの業界もたいてい3~4年間の期間発効するから、団体交渉も3~4年ごと。従って、3~4年ごとにストが散発する。1995年と2003年には地方公務員の組合が大規模なストをそれぞれ1ヶ月前後展開した。2007年はSASのストが記憶に新しいし、新聞・出版関係でも小規模のストがあった。(小売・流通部門でのストは回避された)

------

そもそも、産業化が進行した19世紀終わりから20世紀始め、そして戦間期にかけて、スウェーデンではストライキが頻発した。大きなものでは1909年のゼネストや、1931年のストに対して軍隊が発砲して死者が出た事件が有名だ。

しかし、この混乱した労働市場に何らかのルールを作るべきだという考えから、1938年に使用者団体(SAF)とブルーカラー労組(LO)の間で協定が結ばれる。「サルトショーバーデンの協定(Saltsjöbadsavtalet)」と呼ばれ、その後のスウェーデンの労働市場を形作った大きな出来事だ。ここでは、賃金や勤務条件など労働市場に関する規定や問題解決は、労使が相互理解と協力(コーポラティズム)に基づいて自主管理により処理し、政府の介入は極力防ぐということが基本となった。そして、この中で、ストを起こせる条件やその手続き、そしてこの「不争議の義務(fredsplikt)」も盛り込まれ、それがスウェーデン国内の労使双方を規定することになった。

その直後は、第二時世界大戦が始まったことと関連してストは増えたものの、戦後期は70年代初めまで穏やかな時代が続いた。しかし、70年代から80年代にかけてストが急増する。とりわけ、労使間協定を無視した「規約違反のスト」が目立った。

そのため、労使双方による自主管理に基づく労働市場運営もこの頃から若干、国の立法が介入を始め、労働に関する立法が70年代にいくつか行われた(ただし、その多くは労使が守るべき規定の大枠を決めただけ)。「不争議の義務」は、職場の意思決定における労使相互のコンセンサスを定めた「共同決定法(Medbestämmandelagen)」に取り込まれている。

1980年代は新自由主義vs労働組合のイデオロギーの対立もあって、ストの数も高止まりする。しかし、面白いことに1990年以降は激減して、現在に至っているのが分かる。

黄は協定に反したスト、紫は協定に沿ったスト

(続く・・・)

ストは企業対労働者という縮図でよく見なされますが忘れてはならないのが一般市民や利用者・消費者と呼ばれる存在です、しばしば行き過ぎたストは市民や消費者の反感を買います、ですからモラトリアムが生まれる形は市民にとっても利益のあるシステムなのかもしれませんね。

日本の場合不争議の義務のような話は少なくとも私は

耳にしたことがありません、団体争議権に抑制がかけられていない公共交通機関などでも利用者のメリットを優先し、ストが限定的に終わることが多いように見受けられます、一方で自治労のように行き過ぎた組合活動も見られます。

国際競争力重視の為に企業の雇用条件を緩和した日本ではこれらは今後の課題のように感じます。

フランスでも、一般市民を人質に取ったストライキだ、とのコメントを大統領も発しているそうです。

フランスではどうか分かりませんが、スウェーデンでは教育、育児、福祉、医療といった部門で働く公務員が全就業者に占める割合は非常に高いので、地方公務員の組合が1ヶ月にわたってストをした時なんかも、理解を示す人が意外と多かったように記憶しています。ただ1ヶ月も続くと、みんなうんざりしてきますが。