黒海の東岸に位置するグルジアとロシアの間で大規模な衝突が、ここ3日ほど続いている。火種はグルジア領内にある南オセチア共和国。ここは90年代初めからグルジアに対する独立闘争を続けてきた。グルジア政府は南オセチア共和国はあくまでグルジアの領土として、独立を認めず、対抗の姿勢を取ってきたのだが、それに対して南オセチア側は隣国ロシアの直接的な軍事支援を受けることで、軍事的にグルジア本国に対して対抗できる準備をしてきた。そのため、数ヶ月前からグルジアと南オセチア・ロシアの間で小競り合いや外交危機が生じてきた。

そして、ついに南オセチアに進駐していたロシア軍と、南オセチアに対する統治を取り戻そうとするグルジア軍の間で大規模な軍事衝突に発展してしまった。

2つの国の力の競り合いであるわけだが、力の差が当初から歴然としている。紛争が長引けば長引くほど、国力の強い国に有利になるわけだが、グルジアはわずか3日で早くも音を上げて、撤退することとなった。

南オセチア共和国は、セルビアから独立を主張してきたコソヴォの状況に似ている部分もある。しかし、もともとセルビア領だったコソヴォでは、セルビア本国があくまで自国領内に兵力を送り込んだのに対し、南オセチアでは、全くの他国であるロシアが軍事的に介入して、国際社会の合意も得ないまま、国境を越えて南オセチア(つまりグルジア領)に一方的に軍隊を送り込み、グルジアとの緊張を高めてきたところに、違いがあると思う。(とはいえ、セルビアの行動にも様々な問題があるようだが)

グルジア政府が自領内の南オセチア共和国にこれまでとってきた政策に問題がなかったかどうか、しっかりと吟味する必要があるだろう。それに今回、グルジア政府が強行した南オセチア共和国に対する軍事行動は、国際的に非難されるべきものだろう。しかし、だからといって、ロシアが自ら他国と認めてきた領域に対して勝手に軍隊を送ることは、やはり許されるものではない。

グルジアとロシアの力の競り合いだと書いたが、これは欧米とロシアとの力比べ、という側面もある。グルジアはロシアの影響下を離れて、欧米に近づく動きを見せてきており、NATO加盟の一歩手前である北大西洋協力委員会(North Atlantic Cooperation Council (NACC))の一員に既になっている。これは、グルジアに限ったことではなく、旧ソ連から独立したいくつかの国、例えばウクライナなども同じ動きを見せてきており、自国周辺に対する影響力を失いたくないロシアが、様々な形でこれらの国の首を絞めようとしてきた(例えば、天然ガス供給の停止など)。そして、グルジアに対しては、その領内でくすぶり始めていた火種に自ら油を注ぎ込むことで、グルジアに大国ロシアの力を見せ付けようとしてきたのである。

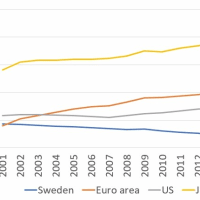

グルジアの民主化を支援し、同時に影響力を増そうとしてきた欧米であるが、アメリカが当初からロシアの行動を痛烈に批判してきたのに対し、EUはどうも及び腰のような気がする。もちろん、紛争当事者に対して停戦を呼びかける声明は出しているものの、ロシアに対しては思い切った外交的措置が取れないでいるようだ。その理由の一つは、やはりEUが商業活動の面でも、エネルギー供給の面でも、ロシアに大きく依存し始めていることによるものではないだろうか。現在、バルト海海底にロシアのサンクト・ペテルブルグからドイツに天然ガスのパイプラインを引く計画が現実化しようとしている。しかし、そのような形でEUがロシアにエネルギー資源の依存を高めてしまうと、ロシアがいざ怪しい行動をとり始めたときに、EUが何もできなくなり、政治的な力が低下してしまうのではないかと、私は懸念してきた。ヨーロッパでは、中国に対してと同様、ロシアに対しても楽観論があちこちで見受けられ、ロシアとの経済的関係を強める動きがあるが、あまりにナイーブな気がする。そして、今回まさにその問題が露呈しているのではないだろうか?

<以前の書き込み>

2007-11-27:ロシア-ドイツ間の海底パイプライン(1)

2007-11-28:ロシア-ドイツ間の海底パイプライン(2)

スウェーデンの外相カール・ビルトは、自身のブログでもスウェーデン政府の声明としても、ロシアの行動を批判しているが、残念ながら彼もロシアからのパイプライン計画を外交的に止めるほどの意欲は持っていない(彼はロシアの資源公社ガスプロムとの経済的な繋がりを以前持っていた)。

2006-10-26:外務大臣Carl Bildtの油ぎった懐

少しずつ自身の「鋭い爪」を見せ始めるロシアに対して、外交的に対抗できる手段をEUは残しておくべきだろう。

――――――

ヨーロッパの音楽イベント『ユーロヴィジョン(Eurovision)』を覚えていらっしゃるだろうか? 5月に行われた今年の大会の決勝に出場したのは25カ国。グルジアもその一つであり、Diana Gurtskayaという女性歌手がグルジアを代表していた。彼女の曲のタイトルは何と「Peace Will Come」。ちょうどその頃は、ロシア軍とグルジア軍の間の小競り合いがエスカレートしつつある頃だったので、その動きに心を痛める市民の叫びとも取れる、非常にタイムリーな選曲だと私は思った。曲も気に入ったので、グルジアに一票入れてみた。

しかし・・・。今年の『ユーロヴィジョン』を制した国を聞けば、皆さん驚かれるかもしれない。優勝したのは何と、ロシアだったのだ。

ここ数日のニュースを聞いていると、あの音楽大会の結果が、現在の紛争の成り行きをあたかも予兆していたかのように思えて仕方がない。

グルジアの代表曲「Peace Will Come」のミュージックビデオ

そして、ついに南オセチアに進駐していたロシア軍と、南オセチアに対する統治を取り戻そうとするグルジア軍の間で大規模な軍事衝突に発展してしまった。

2つの国の力の競り合いであるわけだが、力の差が当初から歴然としている。紛争が長引けば長引くほど、国力の強い国に有利になるわけだが、グルジアはわずか3日で早くも音を上げて、撤退することとなった。

南オセチア共和国は、セルビアから独立を主張してきたコソヴォの状況に似ている部分もある。しかし、もともとセルビア領だったコソヴォでは、セルビア本国があくまで自国領内に兵力を送り込んだのに対し、南オセチアでは、全くの他国であるロシアが軍事的に介入して、国際社会の合意も得ないまま、国境を越えて南オセチア(つまりグルジア領)に一方的に軍隊を送り込み、グルジアとの緊張を高めてきたところに、違いがあると思う。(とはいえ、セルビアの行動にも様々な問題があるようだが)

グルジア政府が自領内の南オセチア共和国にこれまでとってきた政策に問題がなかったかどうか、しっかりと吟味する必要があるだろう。それに今回、グルジア政府が強行した南オセチア共和国に対する軍事行動は、国際的に非難されるべきものだろう。しかし、だからといって、ロシアが自ら他国と認めてきた領域に対して勝手に軍隊を送ることは、やはり許されるものではない。

グルジアとロシアの力の競り合いだと書いたが、これは欧米とロシアとの力比べ、という側面もある。グルジアはロシアの影響下を離れて、欧米に近づく動きを見せてきており、NATO加盟の一歩手前である北大西洋協力委員会(North Atlantic Cooperation Council (NACC))の一員に既になっている。これは、グルジアに限ったことではなく、旧ソ連から独立したいくつかの国、例えばウクライナなども同じ動きを見せてきており、自国周辺に対する影響力を失いたくないロシアが、様々な形でこれらの国の首を絞めようとしてきた(例えば、天然ガス供給の停止など)。そして、グルジアに対しては、その領内でくすぶり始めていた火種に自ら油を注ぎ込むことで、グルジアに大国ロシアの力を見せ付けようとしてきたのである。

グルジアの民主化を支援し、同時に影響力を増そうとしてきた欧米であるが、アメリカが当初からロシアの行動を痛烈に批判してきたのに対し、EUはどうも及び腰のような気がする。もちろん、紛争当事者に対して停戦を呼びかける声明は出しているものの、ロシアに対しては思い切った外交的措置が取れないでいるようだ。その理由の一つは、やはりEUが商業活動の面でも、エネルギー供給の面でも、ロシアに大きく依存し始めていることによるものではないだろうか。現在、バルト海海底にロシアのサンクト・ペテルブルグからドイツに天然ガスのパイプラインを引く計画が現実化しようとしている。しかし、そのような形でEUがロシアにエネルギー資源の依存を高めてしまうと、ロシアがいざ怪しい行動をとり始めたときに、EUが何もできなくなり、政治的な力が低下してしまうのではないかと、私は懸念してきた。ヨーロッパでは、中国に対してと同様、ロシアに対しても楽観論があちこちで見受けられ、ロシアとの経済的関係を強める動きがあるが、あまりにナイーブな気がする。そして、今回まさにその問題が露呈しているのではないだろうか?

<以前の書き込み>

2007-11-27:ロシア-ドイツ間の海底パイプライン(1)

2007-11-28:ロシア-ドイツ間の海底パイプライン(2)

スウェーデンの外相カール・ビルトは、自身のブログでもスウェーデン政府の声明としても、ロシアの行動を批判しているが、残念ながら彼もロシアからのパイプライン計画を外交的に止めるほどの意欲は持っていない(彼はロシアの資源公社ガスプロムとの経済的な繋がりを以前持っていた)。

2006-10-26:外務大臣Carl Bildtの油ぎった懐

少しずつ自身の「鋭い爪」を見せ始めるロシアに対して、外交的に対抗できる手段をEUは残しておくべきだろう。

――――――

ヨーロッパの音楽イベント『ユーロヴィジョン(Eurovision)』を覚えていらっしゃるだろうか? 5月に行われた今年の大会の決勝に出場したのは25カ国。グルジアもその一つであり、Diana Gurtskayaという女性歌手がグルジアを代表していた。彼女の曲のタイトルは何と「Peace Will Come」。ちょうどその頃は、ロシア軍とグルジア軍の間の小競り合いがエスカレートしつつある頃だったので、その動きに心を痛める市民の叫びとも取れる、非常にタイムリーな選曲だと私は思った。曲も気に入ったので、グルジアに一票入れてみた。

しかし・・・。今年の『ユーロヴィジョン』を制した国を聞けば、皆さん驚かれるかもしれない。優勝したのは何と、ロシアだったのだ。

ここ数日のニュースを聞いていると、あの音楽大会の結果が、現在の紛争の成り行きをあたかも予兆していたかのように思えて仕方がない。

グルジアの代表曲「Peace Will Come」のミュージックビデオ

「ユーロビジョン」を見た時は

なぜ今「Peace will come」なのだろう?

と違和感があったのですが、グルジアとロシアの関係が緊迫していた背景があったのですね。

この記事を読んで思わず鳥肌がたってしまいました。

アメリカブッシュの妄言はあまりに滑稽で(自分のやってきた事を忘れる程ボケが進行している)かわいそうなのは戦乱に巻き込まれた一般人です。

興味を持っていただけて嬉しいです。

コソヴォの場合は、紛争の激化に至るまで再三にわたってセルビア側からの積極的な武力行使が問題になってきました。その前後にはクロアチアやボスニアでの紛争にもセルビアが大きくかかわってきました。そのため、NATOも加担の仕方には非難されるところがたくさんあるものの、セルビア軍の攻勢を止めるという大義名分があったでしょう。1999年に紛争が激化して、NATOが軍事的に介入することになったときは、セルビア軍とコソヴォ独立派の間で大規模な武力衝突に陥っていました。安保理で協議し平和維持軍を送ろとしてもロシアが拒否権を行使し国連が動けないので、NATOが急遽出て行くことになったと思います。

一方、グルジアの場合は、どちらの側が事態の緊迫化に積極的に加担してきたかを見てみれば、今回の衝突の前から、国際的な協議もなく、自ら「平和維持軍」と称して兵力を送り込んできたロシア側でしょう。しかも、南オセチア確保、という当初の目的を終えた今も、停戦に応じることなくグルジア領のさらに内側に侵攻しているところをみれば、ロシアの本当の目的が別のところにあり、南オセチアなどというのは一つの口実に過ぎなかったのではないかと思います。ですので、NATOと並べるのは難しいと考えます。

ただし、私もアメリカの態度やブッシュのきれいごとの発言に対しては、愚かだな、と思います。

「通りすがり」の方に言うのもなんですが、できればペンネームで結構ですので、次回からそれ以外の名前を記入していただけると嬉しいです。「通りすがり」だと、こちらもコメントに答える気が半減しますので。