9月になっても暑さは変化の兆しはないが、朝夕すっかり短くなって来た。

先日購入の「LUX KIT/A3500」の中古品が本日到着した。

先日オーディオ関係の師匠筋のY氏より筆者が現在使用の「ho's systemLS3/5a」のエンクロージャー、一般的にLS3/5aは「LUX KIT/A3500」との相性が大変良いと言われ、Y氏本人も友人宅の初期型のロジャースLS3/5a15ΩとLUXアンプとの相性がすこぶる良く、本人も何度も其れを聴き納得はしているとおっしゃる。

昔私もオーディオ初心者の頃LUXというメーカー品にはお世話になり最初聴いたのはLX507というプリメインでした。それから MQ60はお世話になり、聴いていましたが、少しLUXトーンが気になり、当時お世話になったオーディオ店で相談の結果テクニクスの30Aのプリを導入しLUXトーンを抑えた音にして聴いた記憶が残る。

使用真空管が違い音質も違うと思われる。確かに見た目はよく似ているが中身(使用真空管)が随分違うようです。それと問題点は半世紀前の製品のメンテナンスで電気関係の技術はまるで直しに自信の無い所が心配でした。カタログには出力トランスにはSQ38FDやMQ60などに使用されているOY15型を採用しており、出力管に6CA7/EL34を用いたプッシュプル方式のウルトラリニア接続で40Wの出力を得ています。また、出力管には6L6GCや50CA10なども僅かな変更だけで使用できるよう設計されています。

1972年2月発売した製品で50年(半世紀)前の製品であるが、今回の購入した「LUX KIT/A3500」前オーナーがしっかりしたメンテナンスを施しています。写真を見ると配線がビニル被覆をすべて取り外し絹巻のケーブルに交換してあります、到着したらインシュロックも外して綿糸(タコ糸)で配線を縛り仕上げるつもりです。6CA7(EL34)は3結で仕上げです。でも此のアンプを使っている方も相当多くのファンがいるようで驚きです其の様な歴史にも興味あります。

あとは詳しく深掘りすると電源部コードの改良、電源スイッチの交換、ボリームの可変式に交換、スピーカーケーブル接続品等交換の跡が伺えます。涙ぐましい仕事がなされた様子が伺え大変嬉しい悲鳴だ。後は追々暇な時にコンデンサーの入れ替えを試みるつもりである。

Y氏の情報によりますと、ビニール被覆をすべて取り外しおまけにインシュロックも外して綿糸で配線を縛っているそうです。配線方法も多彩で余裕のある方法もあり、其のあたりはオーデイオテクニックも奥深いことが分かる。配線方法一つで音質が変わり、それに加え珠にも作用される、このオーデイオの追求心は尽きない。

真空管は6AQ8(ECC85)、 6CA7(EL34)とも真空管試験機TV-7にて良好特性確認しました。実測最大出力:25W☓2(8Ω、1kHz、5%THD)残留雑音電圧:0.3-0.5mVラックスキットの代表的な管球式メインアンプキットの仕上がり品です。

到着しましたら、現状にて音出しをして、徐々にSIEMENS、Telefunken等交換し試聴したいと思います。

本日到着しました「LUX KIT/A3500」の梱包を解き、全てを清掃して取り敢えず主要部分に接点回復剤を塗布しケーブルを「ho's systemLS3/5a」に繋げ電源を点灯する。しばらくして音出しをする、想像より元気は良いが音に若干迫力がある、此れは想像以上の音で50年前の音じゃない、試しにピアノ、ヴァイオリン聴く、勿論チェロも聴くが実に良いカザルスの少し陰りのある唸りのあるチェロ・ソナタも雰囲気を醸し出すのが憎い感じです。

それと今までエンクロージャーの据え置き方法は以前フェログラフF1を使っていた時設置方法をいろいろテストしたがエンクロージャーの位置は右左の位置をなるべく広くとり右左のエンクロージャーは耳の位置に内側にして中央に聴こえるように据え置く方法をしていたがLS3/5aのエンクロージャーは其処まで極端に内向きにしなくても良い結果が得られたが正面を向けるより効果的であった。位置の結果は色々試しなら聴くことが大切に思う。

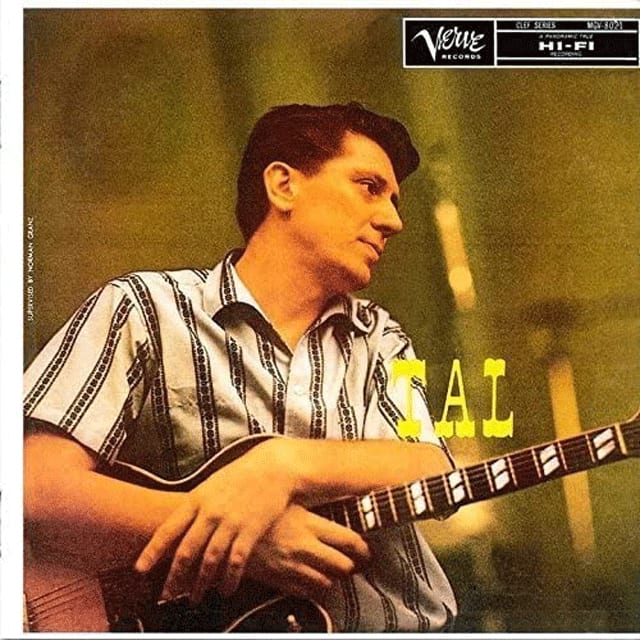

昔好きなギタリスト、タル・ファーロウ(TAL FARLOW)のフルアコの音が「LUX KIT/A3500」はどのように鳴るのか早速聴き出します、柔らかなフルアコの音を簡単に出した、Y氏推薦のA3500はEL34を上手く使い音出しをしてる、勿論マランツ8もEL34です。それと6AQ8(ECC85)管も使用しているが初めて聞くMT管である。CL35でも使いっている球とは聴きますが・・・

実は以前LUXMAN MQ60(出力管にはSQ38Fと同じく、NECの50CA10)を長く使った記憶がありますが、このA3500の音質は想像よりLUXトーンは幾分抑えられた聴きやすい感じに思った、傾向としては気に入った音が響く、とりわけジャズも楽しめた。此のアンプの特徴のようですが、60年代のJAZZを聴くには表情豊かな音がする。JAZZにも相性はとても良く感じる。

6AQ8(ECC85)管について調べました。

早速真空管ガイドで調べると、6AQ8(ECC85)のSIEMENS等ドイツ管の交換で音質の表情が変化すると記載される、今後メンテナンスと真空管交換とで気に入った音にすることが楽しみです。今まで石のアンプでは此のような繊細な柔らかな独特のギター音色は再現が難しい事でしたが、意外と簡単にA3500アンプは気分良くタル・ファーロウのギターを紹介します。確かにSIEMENS、TELEFUNKEN等管に繋ぐと音は変わるがこれは好みであろう。

現在A3500には真空管には国産品が装着してある、以前のアンプも古い国産品の真空管を試聴したが、素直で聴きやすい音は定評があるようです。最新のチューブは支那製、ロシア製品が多いが、ドイツ製品等は古いヴィンテージ管に注目が集まり、価格も相当高額商品が多いことが頭痛の種である。

今後ジャズ等を聴く場合は古いRCAの球が良い結果が得られるのかもしれない。楽しい苦しみの始まりであろう。

彼はノースカロライナ州出身で独学のギタリスト、タルネージ・ファーロウは若い頃、昼間は看板書き、そして夜間はミュージシャンとして活動していた。彼はベニー・グッドマン・バンドでプレイするチャーリー・クリスチャンに触発され、初めてのギターを自らの手で製作。ソロ・キャリアは50年代半ばに勢いを増し、その大きな手と開いた口が塞がらないほどの高度な技術から、すぐさまザ・オクトパスというあだ名が付けられた。

外は台風の影響で外出は控えているが大変暑く、冷房の効いた部屋で、淹れたての熱い珈琲を片手にJAZZを楽しんでます。本日到着のアンプに「ho's systemのLS3/5a」を横向きにして耳の位置にツイターの位置を調整して効いたが、定位は優れた感じに聴こえる。フルアコのギターの響きが大変心地良い。実は半世紀前の事だが、JAZZを聴き出した20代のころ田舎のジャズ喫茶のマスターに是非一度は聴くと良いと進められたタル・ファーロウ(Tal Farlow)ギターの音色でした、何度も聴くうちにテクニックにのめり込む。昔聴いたJAZZ喫茶は山水のAU111の真空管アンプにジムランのLE8Tはベストマッチングでした、ジムラン独特の音より少しソフトな感じの音が懐かしい、此れはマスター自慢の音と満足してた顔が懐かしく思い出です。

特にクラシック・ジャズ等を聴くには少し渋めの英国のエンクロージャーと実に良いマッチングで明るく歯切れの良いアメリカの音より、英国のTANNOYも良いがBBCモニターのLS3/5a音が好みの音のように思う。

確かに聴くとLS3/5aとA3500の組み合わせはJAZZもご機嫌にスイングさせる、全ての配線を確かめメンテナンスを行いたいが、思わず聴き惚れる。今日はじっくり試聴することに決めた。

50年代のジャズ・ギタリストとして最重要人物であるタル・ファーロウ。40年代、バーニー・ケッセルがうちたてたバップ・ギターを進化させ、ハード・バップへの掛け橋となったのが彼だ。低音弦を有効的に使った野太いサウンド/健在の“オクトパス”奏法のの異名をとる大きな手を使いこなした驚異のフィンガリング/マシンガンのように打ち出す神技のピッキング・・・でジム・ホールや、パット・マルティーノといった後進のギタリストに大きな影響を与えた。

48年に、同じクラブに出演していたチャーリー・パーカー・クインテットからバップ・イディオムを完全に吸収し、翌年参加したレッド・ノーヴォ・トリオでスピード感と超絶技巧を身に付け、自己のスタイルを確立。一時期、都会の生活に嫌気がさして、もともとの本業であったペンキ屋の仕事に戻るが、68年のニューポート・ジャズ・フェスティバルで一線に復帰し、70年代はジム・ホールとコンビを組んで演奏活動を行った。

ピークはやはり50年代であり、56年の『タル』や、58年の『ディス・イズ・タル・ファーロウ』などがお薦め。これはエディ・コスタ(p、vib)とヴィニー・バーク(b)で組んでいたドラムレス・トリオだが、神様のギター・ワールドをタップリと楽しむことができる。21年ノースカロライナ州生まれ。

(1920年6月7日-1998年7月25日)食道癌で他界した。筆者と余り変わらない年齢に驚いた記憶があり。当時定番のように聴いたアルバム「Swinging Guitar of Tal Farlow」大きな手から多数のフレーズを引き"オクトパス・ハンド"と称される天才ジャズギタリスト"タル・ファーロウ"の56年リリースの3rdアルバム!!トリオによる極上の演奏が楽しめSwing系ギターファンにもオススメです。

エディ・コスタのピアノ、ヴィニー・パークのベースも好サポート。

Eddie Costa エディ・コスタ(ピアノ)1930年8月14日米国ペンシルバニア州アトラス生まれ。62年7月28日にニューヨークで死去。ジャズ・ピアニスト。兄からピアノを習い、18歳でプロとして活動。ピアニストとして才能がありながら、レコード会社の都合でヴァイブを演奏することになった。サル・サルバドール、タル・ファーロウらと共演する。ピアニストとして全貌を示したのはドットの『ハウス・オブ・ブルー・ライツ』が1枚残るのみ。独創的でパーカッシヴなスタイルはワン・アンド・オンリー。

Vinnie Burke ヴィニー・バーク(ベース)1921年3月15日米国ニュージャージー州ニュワーク生まれ。ベーシスト。幼少よりヴァイオリン、ギターを習うが、軍需工場で指を落とす事故にあいベースへ転向。ジョー・ムーニイ、マリアン・マクパートランドを経て、タル・ファーロウの『スインギング・ギター』(1956年)へ参加。この作品で高い評価を受ける。派手なテクニックは無いし、パワーで押すタイプではないが、アンサンブルの優れたプレイヤーである。

玄人好みのジャズファンに愛されるタル・ ファーロウの最高傑作にしてジャズギター史に 残る名盤! ピアノのエディ・コスタも最高です。 1957年作。ジャズ・ギターに対してありがちな、柔らかい音色で心地よくスウィングする、という、イメージからちょっとかけ離れた、無骨で硬質な音色で、イーブンに近いノリの八分音符を力業で弾きまくる“Yesterdays”の凄みはちょっと他では聴いたことがない程に個性的。また、それ程の技巧の持ち主が、訥々と演奏する、“You don't know what love is”の孤独感の深さ。素晴らしいです。

1957年

1.恋のチャンス

2.ヤードバード組曲

3.夢からさめて

4.誰も奪えぬこの想い

5.恋の気分で

6.ミーティア

7.アイ・ラヴ・ユー

https://www.youtube.com/watch?v=jnD3-_kQQQI

ギター、ピアノ、ベースという編成からは室内楽的な穏やかな音楽を想像しがちだが非常によくドライブするギターが軸となってスウィンギーな演奏に終止している。ピアノのコスタのプレイにはトリスターノの影響がかなり色濃く感じられ、好みが別れるかもしれない。

2.ヤードバード組曲

3.夢からさめて

4.誰も奪えぬこの想い

5.恋の気分で

6.ミーティア

7.アイ・ラヴ・ユー

https://www.youtube.com/watch?v=jnD3-_kQQQI

ギター、ピアノ、ベースという編成からは室内楽的な穏やかな音楽を想像しがちだが非常によくドライブするギターが軸となってスウィンギーな演奏に終止している。ピアノのコスタのプレイにはトリスターノの影響がかなり色濃く感じられ、好みが別れるかもしれない。

思えば筆者は20代で聴いたビーバップ、ハードバップギタートリオの名演奏です。タル・ファーロウの入門にも最適です。必聴間違いなしの最高傑作です。

タル・ファーロウ『タル』

タル・ファーロウ(g)

エディ・コスタ(p)

ヴィニー・バーク(b)

エディ・コスタ(p)

ヴィニー・バーク(b)

1956年6月5日、ニューヨークにて録音

曲目:

01.ロマンチックじゃない?

02.ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ

03.ハウ・アバウト・ユー

04.エニシング・ゴーズ

05.イエスタデイズ

06.恋の味を御存知ないのね

07.チャックルズ

08.ブロードウェイ

01.ロマンチックじゃない?

02.ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ

03.ハウ・アバウト・ユー

04.エニシング・ゴーズ

05.イエスタデイズ

06.恋の味を御存知ないのね

07.チャックルズ

08.ブロードウェイ

モダン・ジャズ期を代表する速弾きジャズ・ギタリスト2.“オクトパス”と呼ばれた神ワザ奏法3.ドラムレス編成のトリオでスイング。

ギタリスト、タル・ファーロウの代表的なアルバムをご紹介します。タル・ファーロウは1921年ノースカロライナ州に生まれたジャズ・ギタリストで、40年代から本格的に活動をはじめ、50年代に入ると優れたジャズ・ギター・アルバムを数々リリースしました。そのプレイは、モダン・ジャズ期を代表する速弾きジャズ・ギタリストとして知られており、卓越した演奏技術が大きな特徴でした。

タル・ファーロウの“神ワザ”的な奏法として認知されました。また、人工ハーモニックスを駆使した奏法など、他のジャズ・ギタリストにはあまり見られない独特のアプローチも人気の秘密といえます。

タル・ファーロウの“神ワザ”的な奏法として認知されました。また、人工ハーモニックスを駆使した奏法など、他のジャズ・ギタリストにはあまり見られない独特のアプローチも人気の秘密といえます。

本作はピアノにエディ・コスタ、ベースにヴィニー・バークというドラムレスのトリオで、50年代の半ば頃から数年に渡ってタル・ファーロウが自身のレギュラー・トリオとしていたメンバーでの演奏になっており、全曲スタンダード曲を取り上げています。ドラムスがいないと、バラード調の演奏が多くなりがちですが、このトリオはリズミカルなパッセージを発することで、スインギーな演奏を展開しています。

タル・ファーロウを聴くと、ギターという楽器は速く弾けるとやっぱりカッコいい、ということが、昔も今も全然変わらないことに気づかされます。

技巧的なプレイが光る“イエスタデイズ”。タル・ファーロウはやはり速弾きを聴いてこそ、その神髄がわかるというもの。本作の中でまずこのスタンダード・チューンを聴いてみるとよいでしょう。イントロから駆け上がっては下るフレーズが連続、その後テーマもそこそこにソロに移り、弾き飛ばすように音が次から次へと繰り出され、ピアノのソロへとつないでゆきます。

ベース・ソロ後、ギター、ピアノでバトルのようにソロの応酬を繰り返すところも聴きどころです。

最後はトーン・ダウンしつつ、コードを弾き、ハーモニックスを響かせて終わる憎い演出も見事です。

技巧的なプレイが光る“イエスタデイズ”。タル・ファーロウはやはり速弾きを聴いてこそ、その神髄がわかるというもの。本作の中でまずこのスタンダード・チューンを聴いてみるとよいでしょう。イントロから駆け上がっては下るフレーズが連続、その後テーマもそこそこにソロに移り、弾き飛ばすように音が次から次へと繰り出され、ピアノのソロへとつないでゆきます。

ベース・ソロ後、ギター、ピアノでバトルのようにソロの応酬を繰り返すところも聴きどころです。

最後はトーン・ダウンしつつ、コードを弾き、ハーモニックスを響かせて終わる憎い演出も見事です。

午前中にセットし試聴したが、意外とLS3/5aとLUXKIT A3500(1972年2月発売50年前のアンプ)の組み合わせはベストマッチかもしれない。LUXKIT A3500の火屋の灯り、昔から見ればすぐわかるLUXのイメージが筆者の部屋に戻って来た意外とスッキリした奥深い音が聴けるのは嬉しい。

次は違う分野も試して見よう。A3500を6×6(ハッセル)風に撮ってみました、カメラのことについては皆さん色々言われますが、筆者などは昔仕事上カメラマンとの付き合いも多く、よくテクニックを教えて頂いたが、取り方は全く自己流でアングルを決め適当にシャターを切り、後はPCのフォトショップの加工で補正していますここで肝心な事は、レンズには拘りボケ味の良い筆者の好みのレンズを選び使ってます。オーディオの世界も何故か共通点が多いと感じています。

偉大なる白人ギタリスト、タル・ファーロウの妙技が味わえる代表作。“オクトパス”と呼ばれた大きな手から繰り出す超絶技巧のフィンガリング。エディ・コスタのピアノ、ヴィニー・パークのベースも好サポート。リラックスした雰囲気の中でスウィンギーな快演が続く作品。

私はエディ・コスタのほうから先に知っていたが、今回改めてタル・ファーロウの本作を聴いてみた。ジャズ・ギターはジム・ホールやウエス・モンゴメリーを少しは聴いているが、それほど沢山は聴いていない。本作、かなり衝撃を受けた。これが50年代半ばの録音かと思わせるほど尖ったセンスの、一筋縄ではいかない演奏だ。

これは発売当時の事では、すぐ理解されなかったのではとも思うのは、何ともいえない、鼓膜チリチリさせて、脳内を剃刀で削いでいくような、超高速ギターサウンドドは、疲れている時には、聴くのが疲れるほどだ。逆に元気のあるときは、テンションアップするのだが。この緊張感は、ドラムレス構成による、リズム的に安定しにくそうな布陣なのに、それを驚異的な音数で埋めていく3人の絡みが、一瞬とも集中を途切れさせないからだと思う。だいぶ時代を先取りしている感がある。エディ・コスタのピアノは、期待を裏切らない名演だった。

此れも名盤の一枚に挙げられるギタリストであろう、ブラボー!

追伸、その後筆者使用のLS3/5aの欠陥場所も判明しパーツ購入し補修した結果随分聞き易くなった、これが本来の音であったのだろう。最近話題の支那プリアンプで試しているが、このアンプのオペアンプ、ミニ真空管を交換し音質は良くなった様である。

ギターアンプにも多くのミニ真空管が使われた音源を録音して聴いたいるが、いわゆる名盤中の名盤が最近●Autumn in New York (Remastered)●The Swinging Guitar of Tal Farlow (Remastered)など再生盤を発売している、早速試聴するが、全体に音質は良くなりタルのギターコードも冴えさえに聴こえる。主題の音の主張がある程度張り出し如何にも良い塩梅で聴きやすい。

The Swinging Guitarなどはスイングジャーナル誌も絶賛を掲載していた記憶がある。当時のジャズレコードは全て処分して未だある程度のCD保存程度でレコードが懐かしく感じる。

パワーアンプは「LUX KIT/A3500」のミニ管ECC85も松下、三菱、日立、TUNG-SOL、SIEMENS、TELEFUNKEN等の中より聴き比べたが現在はTUNG-SOLに落ち着いた、JAZZ独特の粘り強い音はダブルプッシュの音が良い響きを味わえる様です。

勿論ピアノの音色も良く響き実にダイレクトな音が体感できる様になった、隣近所も隣接しておりますので大音量では聴けませんが、ある程度ジャズも聴ける音量で鳴らしてます。