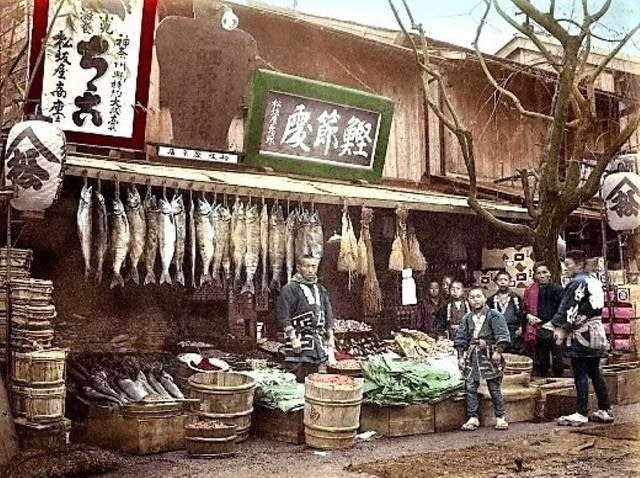

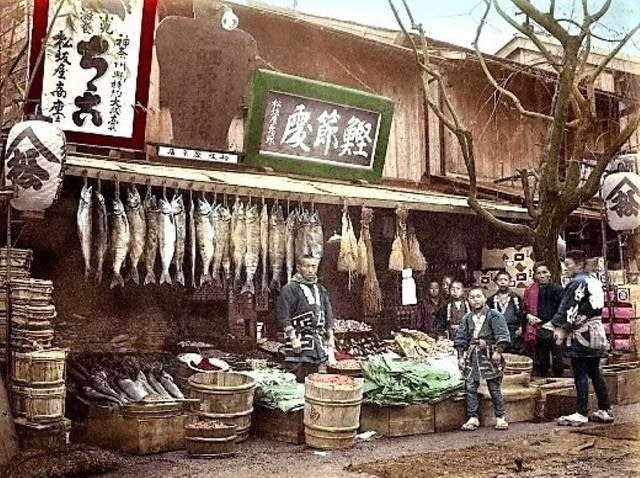

アメリカ人のエドワード・モースは130年前の明治時代に来日して当時の日本の写真をたくさん撮りました。そしてカラーを後から彩色したのです。その写真は小学館の「百年前の日本」(1983年初版発行)という写真集に掲載されています。

私は明治時代の人々の写真を見てその貧しさに吃驚しました。現在の豊かな生活と比較しながら、当時の日本の貧しさと人々の姿を見て胸が痛みました。

そして次に怒りを感じました。学校では明治維新で日本は近代国家になったと教えます。日清戦争や日露戦争に勝って日本の領土も広がり豊かな国になったと教えます。しかし人々の生活は貧しく、江戸時代と殆ど同じだったとは教えません。学校での歴史教育は日本にとって都合の良いことばかり教えているのです。多分、文部省がそのように指導しているのでしょう。

しかし時間をかけて考えながら虚心に写真を見ていくと違うことを発見しました。写っている人々は貧しくても一人残らず幸福そうにしているのです。嗚呼、これこそ本来の、そして本物の日本人ではないかと思いました。いつの時代も日本人は貧しさに敗けないのです。笑って幸せそうにしているのです。すごい民族です。

それと同時にこんな写真を撮ったエドワード・モースの豊かな人間性に心が打たれます。彼自身も人間は貧しくても幸福になれると信じていたのです。この信念を証明するような人々の姿を写真に撮ったのです。エドワード・モースは権力者の華やかな姿より普通の人々の姿に興味があったのです。何時も人々の日常生活と人の幸せを考えていたのです。

電車の窓から見える大昔の大森の貝塚を発見したのは決して偶然ではないのです。エドワード・モースは昔の日本人は何を食べ、どんな生活をしていたか考えていたのです。白い貝殻のように見える堆積物を見れば自然に貝を食べていたと想像がつくはずです。貝類は素早く泳ぐ魚より捕まえ易いのです。貝類は旧石器時代や縄文時代から食べられていたのです。大森の貝塚を発見したのはエドワード・モースの人間の生活に密着した素晴らしい歴史観だったのです。一般庶民の日々の生活こそ、その民族の歴史であると考えていたのでしょう。

明治時代にエドワード・モースが撮った写真を見ながら私は彼の素晴らしい歴史観に感動しました。

歴史には権力者の歴史もあります。貴族の華やかな文化史もあります。一般庶民の生活の歴史もあります。戦争の歴史もあります。しかし従来は何故か一般庶民の生活の歴史だけは見落とされていたのです。

今日はエドワード・モースが撮った写真を見ながら感じたことを書きました。

彼が撮った明治時代の人々の写真をもう5枚追加します。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)