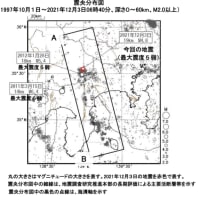

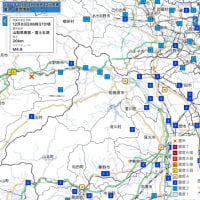

①令和3年12月3日発生山梨県東部の地震の震源地,各地震度分布図(山梨県東部周辺中心)※気象庁

HPより引用。

令和3年12月3日早朝、山梨県東部でM4.9の地震が発生、山梨県大月市内で震度5弱、東京都町田市、神奈川県相模原市、厚木市、松田町で震度4、他、関東~山梨県、静岡県東部の広範囲で震度3を観測しました。

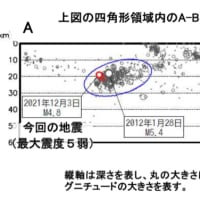

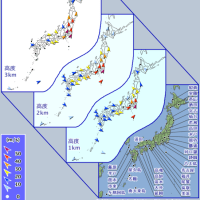

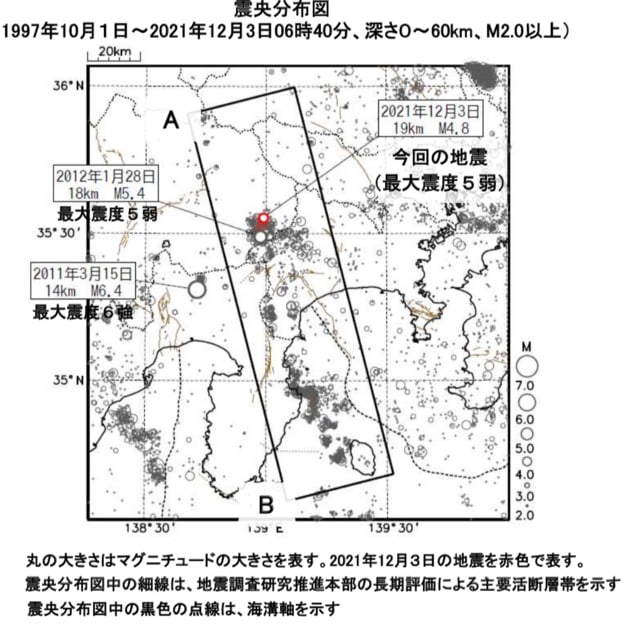

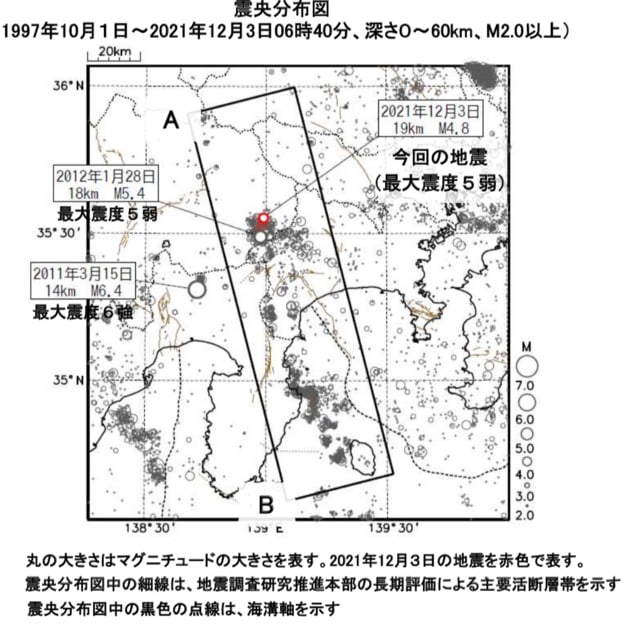

②山梨県東部で発生した地震の各震源と、その断面図※気象庁HPより引用

震度5弱を観測した大月市内では、一部の建造物に天井版の落下等の微被害がありましたが、隣接するJR中央本線、中央自動車道には、一部区間で速度規制がしかれたものの、通行止め規制はなく、大きな混乱はなかった様子です。

通常、震度5弱以上の地震を観測しますと、鉄道や高速道路では、運転中止や通行止めをなるケースが殆どですが。

実は、引用図①より、今回の地震、震度5弱を観測した大月市内でも、震度5弱観測(計測震度4.5)の地点(大月短大敷地内,防災科研設置)より、直線距離でわずか1キロも離れていない大月市役所隣接敷地内の地震計(気象庁設置)では、計測震度3.5(震度4)どまりでしたし、JR大月駅構内、ネクスコ中日本大月管理事務所内では、震度4相当以下、だった模様で、JRも中央道も、通行止め規制は免れたわけです。

では、なぜ。わずか1㌔未満の近隣地点同士で、このような震度の差異が生じたのでしょうか?

引用図②より、今回の地震、地殻(プレート)の一部が北側に沈み込んでいてその沈み込み境界のような痕跡の箇所で発生しています。

実は、当該震源地周辺では、およそ600万年前〜400万年前までの、南海トラフの沈み込み痕跡の部分であり、当該沈み込み境界痕跡で発生した地震は、おもに北側を東西方向に地震波エネルギーを発散させた様子です。

ちなみに、今回の地震では、前記およそ900万年前の南海トラフ沈み込み箇所は桂川、相模川沿いの地形的鞍部と推定されますが、この地形的鞍部沈み込み境界にそって地震波エネルギーが主に発散されていったため、神奈川県津久井町、相模原町、厚木市、などで震度4を観測し、今回の地震の震源地の南側、箱根山の北縁に沿って、およそ200万年前〜100万年前に後続で発生した南海トラフの沈み込み境界痕跡周辺で、地震波エネルギーが増幅したと推定されるためと、私は考えています。(一方、大月、都留より南西側では、富士火山の活動のため、境界痕跡がはっきりしなくなってしまった様子ですね。

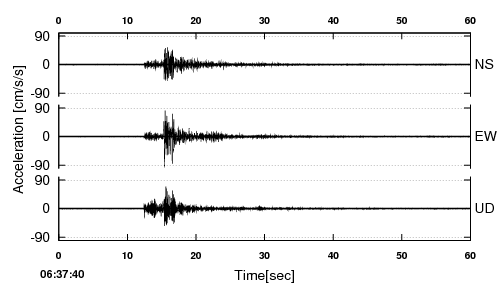

さて、地震が発生しますと、震源から前後方向に地殻を変形させつつ伝搬するP波と、震源から直交方向に地殻を変形させつつ伝搬するS波が生じ、双方が地表に達して縦波成分、横波成分の表面波として伝搬させるわけですが、大月市周辺のような、比較的狭隘な地形的鞍部では、鞍部周辺の地殻基盤に地震波が衝突し屈折しやすいこともあり、鞍部走行に沿って直交しながら伝搬してくる成分の地震波が卓越するといえます。(大月周辺では、南北方向ですね。)

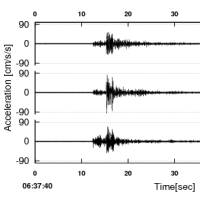

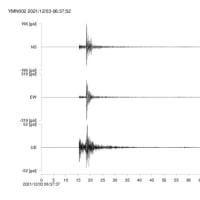

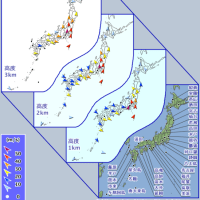

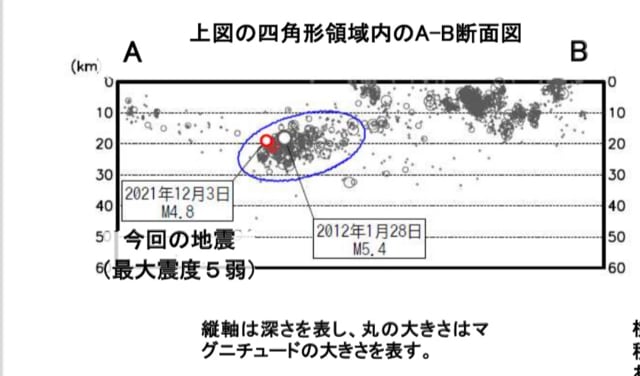

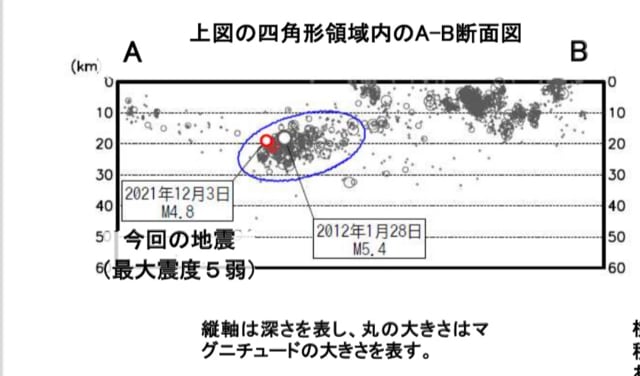

③大月市内各観測地点地震波形と3方向加速度成分(1Galは加速度1㎝毎秒毎秒 A:市内大月短大敷地内 防災科研設置 防災科研HPより引用 B:市立大月東小学校敷地内設置気象庁HPより引用

双方比較は波形開始時刻に注意!!

A:計測震度4.5(震度5弱)合成320.4Gal 南北195.7Gal 東西319.1Gal 上下52.1Gal

B:計測震度3.5(震度4)合成112.0Gal 南北54.4Gal 東西96.5Gal 上下69.9Gal

A,Bともに、地震動継続時間にほとんど差異はありませんが、AはBと比較して、東西方向、南北方向成分が高くなっております。

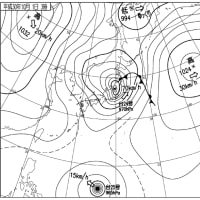

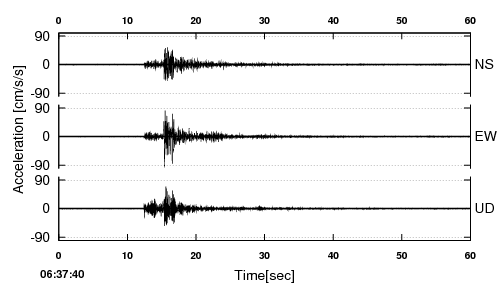

④大月市内各観測地点位置図 国土地理院HP引用・加工

通常、地震波は、大月市周辺のような谷間地形では、地震波が伝搬する方向に直交方向の南北成分が卓越するもので、基盤の傾斜急な箇所に差し掛かるとで反射する如く屈折し、進行方向斜め谷間側方向に顕著になりやすい特性があります。これは、平成7年1月兵庫県南部地震の神戸市内や、平成26年11月長野県北部地震での長野市内 でも出現しておりました。

一方、地震波が局地的に屈折などして顕著のなった地域の、隣接地域では、逆に、地震波が弱まり、揺れは減少する傾向にあります。これも、平成26年11月長野県北部地震で長野市内で見られました。(長野市役所 震度4計測震度4.4なのが、直線距離で北へ500㍍しか離れていない長野地方気象台では、震度5強計測震度5.3 となりました。)

大月市内周辺におきましても、引用図④より、震源から西寄りに伝搬してきた地震波は、ご覧のように、大月市周辺、谷間地形でも南北に蛇行しており、丁度、▽型と△型に延びる峰の先端を地震波が伝搬した、△型の峰のすぐ西側に 観測地点A(震度5弱観測)が位置しております。桂川沿いに谷間地形で顕著になった地震波南北成分は、さらに、▽型や△型の峰先端で屈折をかさねて、斜め方向にも成分を増幅させた結果、東西方向成分は一層顕著に増幅した。この結果、震度が大きくなったわけです。

逆に、観測地点Bでは、隣接するA周辺で地震波が屈折し増幅してしまったために、Bに到達する地震波は減少してしまい、揺れが抑えられたため。と私は考えております。

地震波と地形、以上見てみますと、地震波は地形に至極敏感で、地震波が引き起こす被害も、至極局地性が強いといえますね!

HPより引用。

令和3年12月3日早朝、山梨県東部でM4.9の地震が発生、山梨県大月市内で震度5弱、東京都町田市、神奈川県相模原市、厚木市、松田町で震度4、他、関東~山梨県、静岡県東部の広範囲で震度3を観測しました。

②山梨県東部で発生した地震の各震源と、その断面図※気象庁HPより引用

震度5弱を観測した大月市内では、一部の建造物に天井版の落下等の微被害がありましたが、隣接するJR中央本線、中央自動車道には、一部区間で速度規制がしかれたものの、通行止め規制はなく、大きな混乱はなかった様子です。

通常、震度5弱以上の地震を観測しますと、鉄道や高速道路では、運転中止や通行止めをなるケースが殆どですが。

実は、引用図①より、今回の地震、震度5弱を観測した大月市内でも、震度5弱観測(計測震度4.5)の地点(大月短大敷地内,防災科研設置)より、直線距離でわずか1キロも離れていない大月市役所隣接敷地内の地震計(気象庁設置)では、計測震度3.5(震度4)どまりでしたし、JR大月駅構内、ネクスコ中日本大月管理事務所内では、震度4相当以下、だった模様で、JRも中央道も、通行止め規制は免れたわけです。

では、なぜ。わずか1㌔未満の近隣地点同士で、このような震度の差異が生じたのでしょうか?

引用図②より、今回の地震、地殻(プレート)の一部が北側に沈み込んでいてその沈み込み境界のような痕跡の箇所で発生しています。

実は、当該震源地周辺では、およそ600万年前〜400万年前までの、南海トラフの沈み込み痕跡の部分であり、当該沈み込み境界痕跡で発生した地震は、おもに北側を東西方向に地震波エネルギーを発散させた様子です。

ちなみに、今回の地震では、前記およそ900万年前の南海トラフ沈み込み箇所は桂川、相模川沿いの地形的鞍部と推定されますが、この地形的鞍部沈み込み境界にそって地震波エネルギーが主に発散されていったため、神奈川県津久井町、相模原町、厚木市、などで震度4を観測し、今回の地震の震源地の南側、箱根山の北縁に沿って、およそ200万年前〜100万年前に後続で発生した南海トラフの沈み込み境界痕跡周辺で、地震波エネルギーが増幅したと推定されるためと、私は考えています。(一方、大月、都留より南西側では、富士火山の活動のため、境界痕跡がはっきりしなくなってしまった様子ですね。

さて、地震が発生しますと、震源から前後方向に地殻を変形させつつ伝搬するP波と、震源から直交方向に地殻を変形させつつ伝搬するS波が生じ、双方が地表に達して縦波成分、横波成分の表面波として伝搬させるわけですが、大月市周辺のような、比較的狭隘な地形的鞍部では、鞍部周辺の地殻基盤に地震波が衝突し屈折しやすいこともあり、鞍部走行に沿って直交しながら伝搬してくる成分の地震波が卓越するといえます。(大月周辺では、南北方向ですね。)

③大月市内各観測地点地震波形と3方向加速度成分(1Galは加速度1㎝毎秒毎秒 A:市内大月短大敷地内 防災科研設置 防災科研HPより引用 B:市立大月東小学校敷地内設置気象庁HPより引用

双方比較は波形開始時刻に注意!!

A:計測震度4.5(震度5弱)合成320.4Gal 南北195.7Gal 東西319.1Gal 上下52.1Gal

B:計測震度3.5(震度4)合成112.0Gal 南北54.4Gal 東西96.5Gal 上下69.9Gal

A,Bともに、地震動継続時間にほとんど差異はありませんが、AはBと比較して、東西方向、南北方向成分が高くなっております。

④大月市内各観測地点位置図 国土地理院HP引用・加工

通常、地震波は、大月市周辺のような谷間地形では、地震波が伝搬する方向に直交方向の南北成分が卓越するもので、基盤の傾斜急な箇所に差し掛かるとで反射する如く屈折し、進行方向斜め谷間側方向に顕著になりやすい特性があります。これは、平成7年1月兵庫県南部地震の神戸市内や、平成26年11月長野県北部地震での長野市内 でも出現しておりました。

一方、地震波が局地的に屈折などして顕著のなった地域の、隣接地域では、逆に、地震波が弱まり、揺れは減少する傾向にあります。これも、平成26年11月長野県北部地震で長野市内で見られました。(長野市役所 震度4計測震度4.4なのが、直線距離で北へ500㍍しか離れていない長野地方気象台では、震度5強計測震度5.3 となりました。)

大月市内周辺におきましても、引用図④より、震源から西寄りに伝搬してきた地震波は、ご覧のように、大月市周辺、谷間地形でも南北に蛇行しており、丁度、▽型と△型に延びる峰の先端を地震波が伝搬した、△型の峰のすぐ西側に 観測地点A(震度5弱観測)が位置しております。桂川沿いに谷間地形で顕著になった地震波南北成分は、さらに、▽型や△型の峰先端で屈折をかさねて、斜め方向にも成分を増幅させた結果、東西方向成分は一層顕著に増幅した。この結果、震度が大きくなったわけです。

逆に、観測地点Bでは、隣接するA周辺で地震波が屈折し増幅してしまったために、Bに到達する地震波は減少してしまい、揺れが抑えられたため。と私は考えております。

地震波と地形、以上見てみますと、地震波は地形に至極敏感で、地震波が引き起こす被害も、至極局地性が強いといえますね!