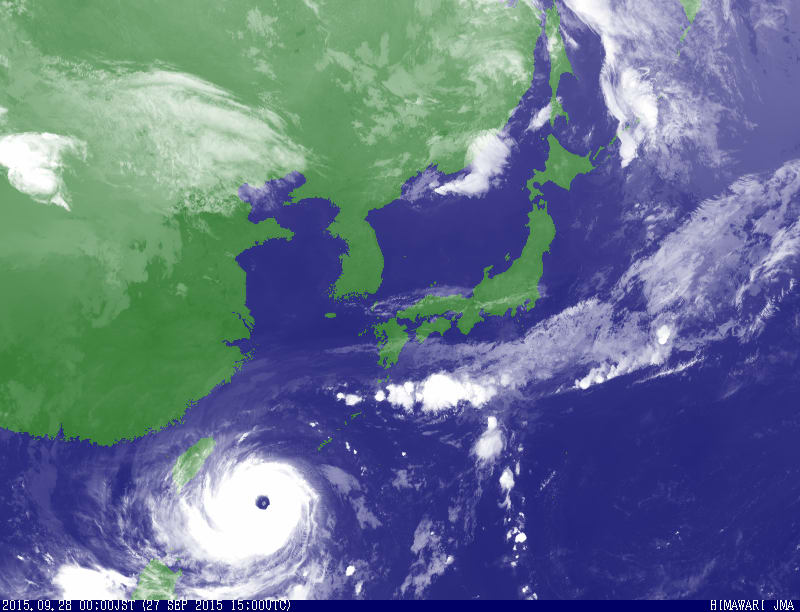

引用画像は、9月28日0時の日本付近雲画像図(赤外画像dで拡大版)です。気象庁HPより引用

台風20号が、速度を非常に強めて先島諸島伺っています。

今回は、台風が発達する場合と衰弱する場合に現れる現象を列記してみました。

(全て、筆者調べによります)

まず、

◇発達する場合・・・・・

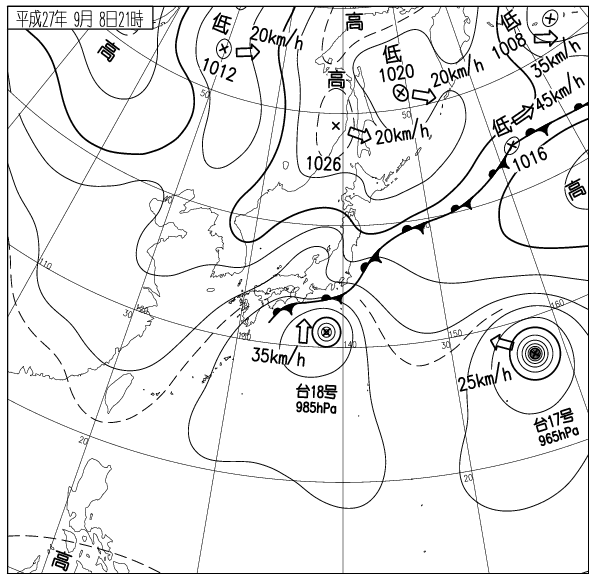

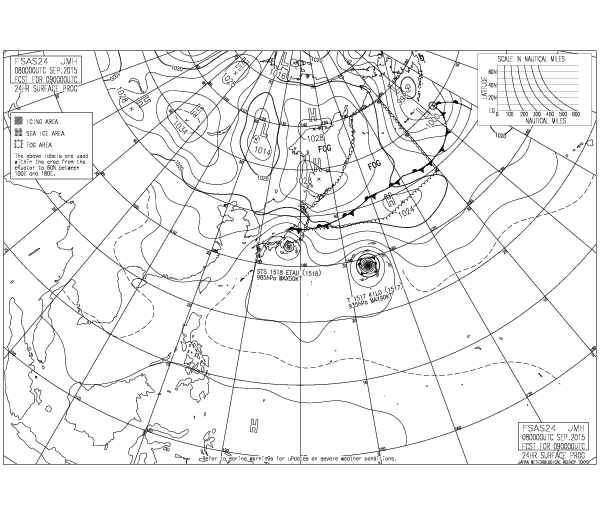

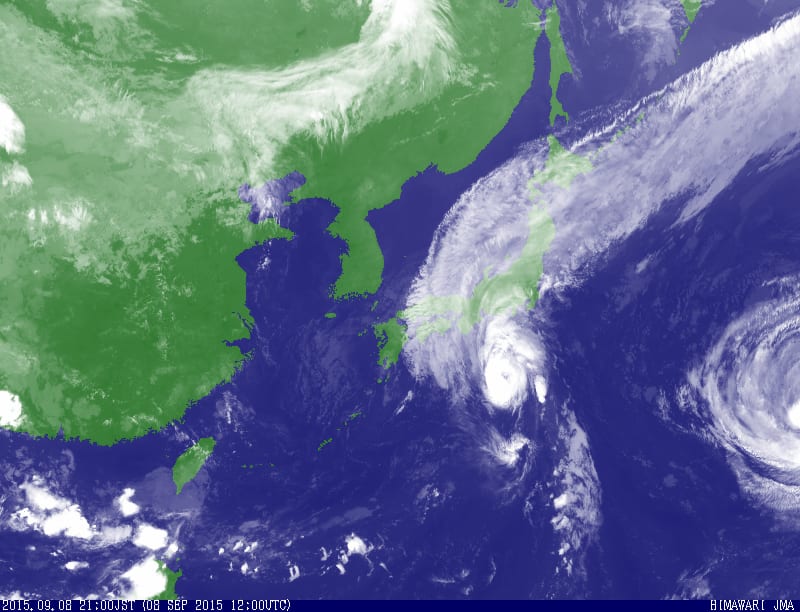

:雲画像を時系列でみると、雲画像上で目の形が円形で輪郭がはっきりしてきたり、台風取り巻く雲の集団が次第に円形帯びてくる。

:台風が海上にある場合、台風の進路にあたる地域の海水温がおおむね27℃以上。

:主に秋期の表れやすいが、台風の進行方向にあたる海上の海水温が27度未満でも、台風の進行方向前側に前線があり、台風と当該前線を取り巻く雲の集団が、東西方向から、北東〜南西方向の分布変化する場合、

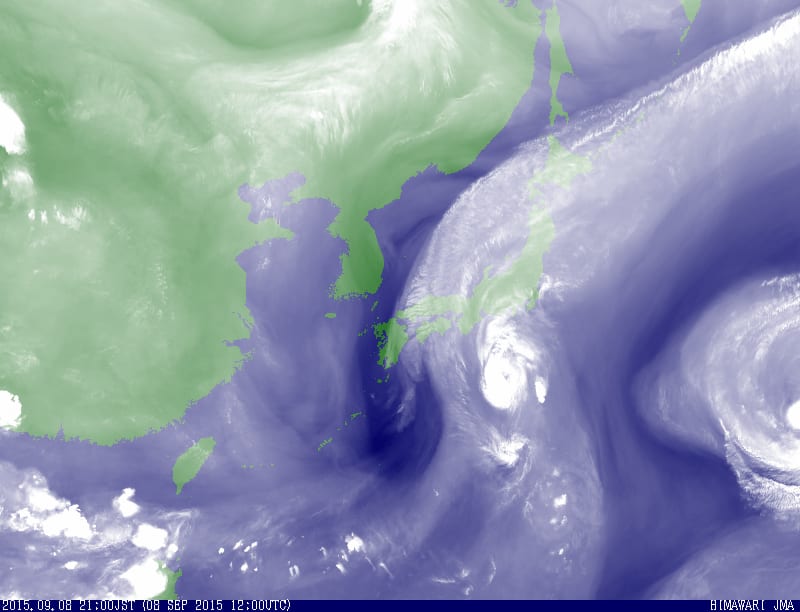

:と同時の表れる機会が多いが、台風の北西側から、水蒸気画像上の暗域(温位の相対的に低い気流が分布)が台風に次第に接近してくる場合

逆に、

◇衰弱する場合・・・・・

台風が陸地に上陸する場合(台風が小型ほどその傾向あり。ただし、台風上陸時に台風の中心気圧が950hpa台以下で、台風んぼ規模が中型以下と比較的小さい場合は、上陸後、進路にあたる地域では、数時間ではあるが、予想せぬ暴風に見舞われやすくなる。台風が上陸後、地表付近の摩擦力の作用と、角速度保存の法則とが相まって、台風の中心が小さくなる半面、台風の渦としての回転は増大するためである。)

台風が陸地に接近するにつれて、台風の進行速度が次第に遅くなり、陸地を避ける進路を取るようになる場合。

:台風の前側の前線が発生して、当該前線が,概ね東西方向へ延び続ける場合。

以上の特性がありますね。

台風が発達する場合の、、の場合、台風自体の移動速度は次第に早めることも多く、こういった台風の場合

さらに、台風が上陸後、台風の進行速度が早い(遅い)ほど、その台風は衰えにくい(衰えやすい)と言えますし、台風の規模は大きい(小さい)ほど、その台風は上陸後、衰えにくい(衰えやすい)傾向があると言えます。

日本列島は、まだまだ台風の季節!以上の点踏まえて、早めの防災活動をなさっていただきたいものです。

台風20号が、速度を非常に強めて先島諸島伺っています。

今回は、台風が発達する場合と衰弱する場合に現れる現象を列記してみました。

(全て、筆者調べによります)

まず、

◇発達する場合・・・・・

:雲画像を時系列でみると、雲画像上で目の形が円形で輪郭がはっきりしてきたり、台風取り巻く雲の集団が次第に円形帯びてくる。

:台風が海上にある場合、台風の進路にあたる地域の海水温がおおむね27℃以上。

:主に秋期の表れやすいが、台風の進行方向にあたる海上の海水温が27度未満でも、台風の進行方向前側に前線があり、台風と当該前線を取り巻く雲の集団が、東西方向から、北東〜南西方向の分布変化する場合、

:と同時の表れる機会が多いが、台風の北西側から、水蒸気画像上の暗域(温位の相対的に低い気流が分布)が台風に次第に接近してくる場合

逆に、

◇衰弱する場合・・・・・

台風が陸地に上陸する場合(台風が小型ほどその傾向あり。ただし、台風上陸時に台風の中心気圧が950hpa台以下で、台風んぼ規模が中型以下と比較的小さい場合は、上陸後、進路にあたる地域では、数時間ではあるが、予想せぬ暴風に見舞われやすくなる。台風が上陸後、地表付近の摩擦力の作用と、角速度保存の法則とが相まって、台風の中心が小さくなる半面、台風の渦としての回転は増大するためである。)

台風が陸地に接近するにつれて、台風の進行速度が次第に遅くなり、陸地を避ける進路を取るようになる場合。

:台風の前側の前線が発生して、当該前線が,概ね東西方向へ延び続ける場合。

以上の特性がありますね。

台風が発達する場合の、、の場合、台風自体の移動速度は次第に早めることも多く、こういった台風の場合

さらに、台風が上陸後、台風の進行速度が早い(遅い)ほど、その台風は衰えにくい(衰えやすい)と言えますし、台風の規模は大きい(小さい)ほど、その台風は上陸後、衰えにくい(衰えやすい)傾向があると言えます。

日本列島は、まだまだ台風の季節!以上の点踏まえて、早めの防災活動をなさっていただきたいものです。