今回も、この東北地方太平洋沖地震、どのように引き起こされたのか振り返ってみましょう。

一昨年、昨年同日の本ブログ記事を再度引用しますが

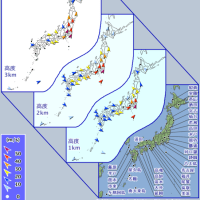

①㍻23年東北地方太平洋沖地震発生させた地殻変動の時系列図 防災科学技術研究所HPより引用

◇引用図①より、

宮城県牡鹿半島東約130㌔東で発生した変動(震源)は、発生後90秒までは、プレート間内陸部に近い部分で一部発生するものの、

殆どの変動は、震源より東側、宮城県沖でのプレート間の海底の近い部分(比較的軟らかい地層)主体に変動しており、この変動のずれは、一部で50㍍以上に

及んでおります。

→

◇変動発生後90秒後になりますと、これまでとは異なり、プレート間でも、陸地に近い部分での変動が発生、比較的古い堅固な地層が変動したことで、比較的

周期の短かい地震波を発生させて、

→

◇発生100秒後になりますと、福島県沖でも変動が発生、この変動も、プレート間の陸地に近い部分での

変動が広がり、やはりこの地域特有な比較的古い堅固な地層が変動したことで、これまた比較的周期の短かい地震波を形成させながら、プレート間での変動は次第に

茨城県沖へと広がった。

というシナリオを描きました。

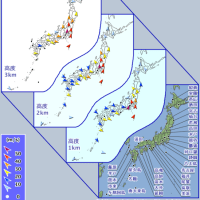

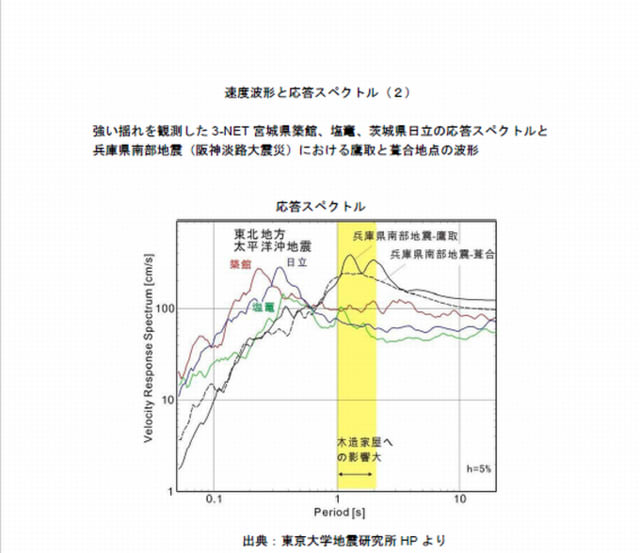

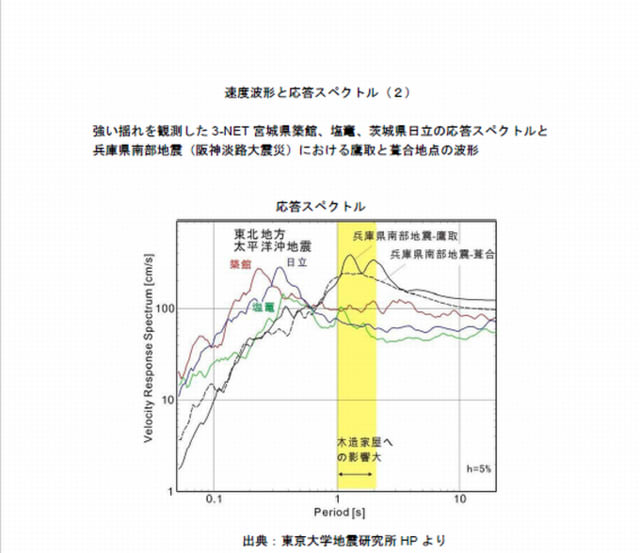

②平成3年東北地方太平洋沖地震での宮城県築館、塩竃、茨城県日立 と、平成7年兵庫県南部地震での、兵庫県鷹取と葺合での地震波速度応答スペクトル図

(東京大学地震研究所HPより引用)

引用図②より、東北地方太平洋沖地震、前記のように、比較的周期の短い地震波が多く発生したことで、

建造物の深刻な被害を与える地震波は多くなかったことがわかります。

しかしながら、前記のように、プレート間の海底に近い地層の変動が甚大であったことで、未曽有の大津波を引き起こす結果となりました。

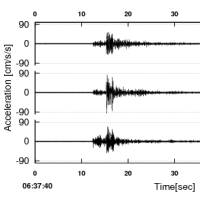

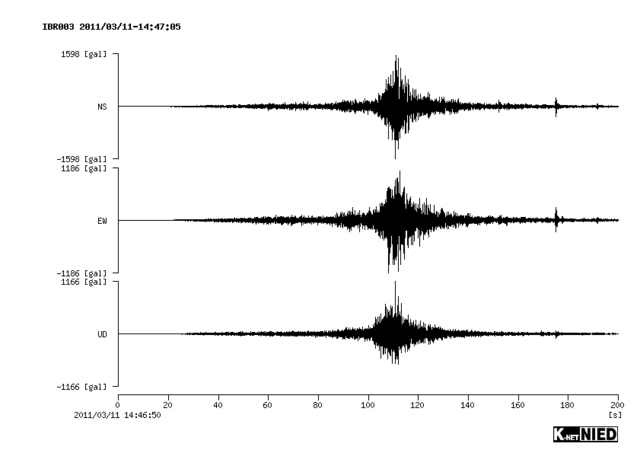

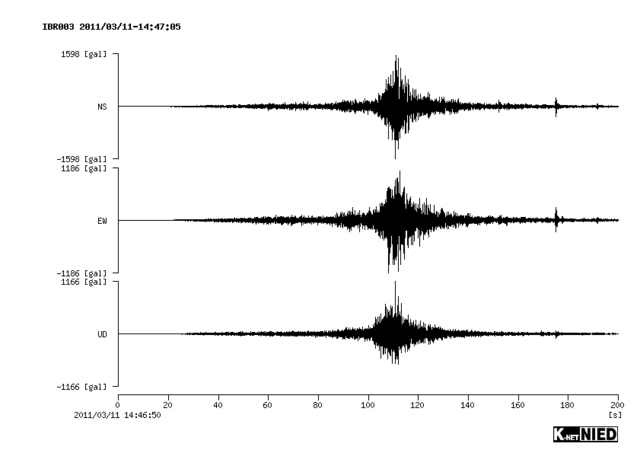

③平成23年東北地方太平洋沖地震で、いずれも震度7を観測(防災科学技術研究所観測)した、

ⅰ:宮城県築館 ⅱ:茨城県日立 ⅲ:栃木県芳賀 での地震波形図(防災科学技術研究所HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

④平成23年東北地方太平洋沖地震での最大加速度観測分布図 防災科学技術研究所HPより引用

引用図③ⅰより、築館では、変動発生後およそ90秒後発生した、宮城県沖での陸地に近いプレート間が変動したことでの

比較的周期が短かい地震波が最大の揺れを引き起こしましたが、周期が短い地震波のため、最大の揺れはすぐにおさまっています。

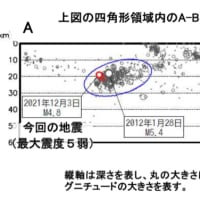

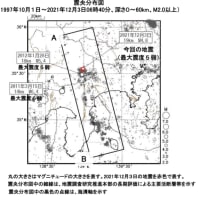

引用図④より、最大加速度1000GAL以上を観測した、マゼンダ色の観測地点が、宮城県内、福島県内と、関東地方の広範囲にまで

及んでおりますが、今回の地震が、宮城県から福島県、そして、茨城県沖でのプレート間の変動が、陸地に近い比較的深い地域の境界部分で発生したため、

変動した地殻が比較的固く、地下の比較的深い箇所であったため、内陸部の広範囲にまで、比較的周期の短い地震波が発生拡散していったといえる証左ですね。

日立では、変動発生凡そ120秒に最大の揺れを観測、これは、当初発生した宮城県沖の変動に伴う地震波と、福島県沖から茨城県沖に変動が及んで発生した地震波との収束の賜物で、

芳賀(栃木県)での最大の揺れは110秒から120秒にかけて発生しております。

最大の揺れの発生時刻が、ⅰ→ⅱ→ⅲと時系列で変化していることがわかりますが、これは、福島県沖から茨城県沖での変動の伴う地震波と、最初に発生した

宮城県沖での変動で発生した地震波が、福島県中通り地域に広がる、地形的鞍部を伝播して、収束した結果と思われます。

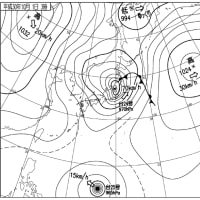

続いて、全被害のおよそ90%をもたらしたといえる 津波 ですが

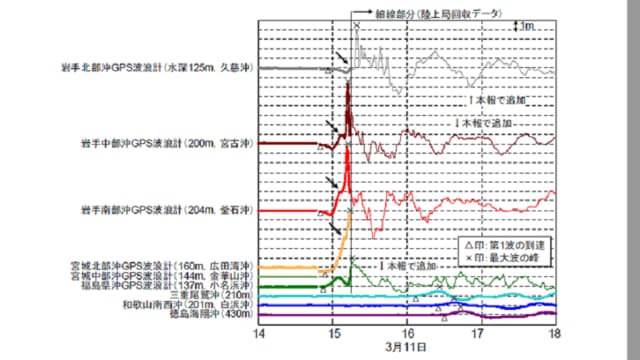

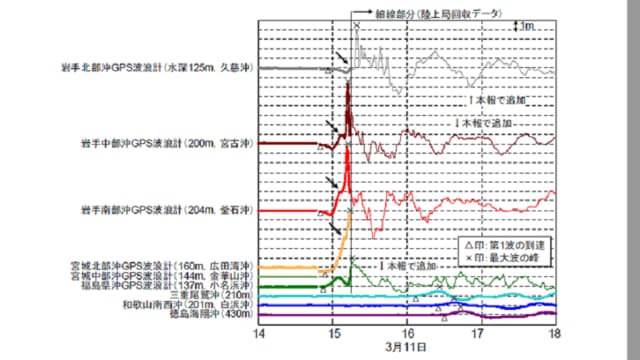

◇プレート間の変動と、変動に伴う地殻変動との双方で津波を発生させ、双方が合体し、大津波を引き起こした!!⑤岩手県沖~宮城県沖~福島県沖のかけてのGPS波浪計の観測結果(港湾航空技術研究所HPより引用)

※引用図内メートル表示数字は、観測地点の水深です。

引用図⑤より、地震発生直後から、プレート間の変動に伴う海面の変動が見られ、引用図内矢印で示す第1波の峰は岩手南部沖と宮城北部沖で比較的大きくプレート間の変動が、これらの地域の沖合で大きかった所作ですが、

岩手中部沖や岩手北部沖、それに、福島県沖には、第1波の峰のあと、それ以上に極めて短時間に急な海面の変動が見られます。

この急な海面の変動ですが、

岩手北部沖では15時19分に約4・0㍍上昇、岩手中部沖では、15時12分に約6・3㍍上昇、岩手南部で、ほぼ同時刻の15時12分に、約6・7㍍上昇福島県沖でも、15時15分頃、約2・6㍍上昇 となっており、

各々の地点で、ほぼ同じ時刻頃に、急な海面の上昇が見られます。

なお、宮城北部沖と宮城中部沖でも、津波の第一波の峰自体高いところへ、前記の各地点と同様な短時間での海面の上昇が見られるものの、測定機材が津波の影響で測定不能となってしまい、正確な値は測定不能です。

これら、第1波の峰の後の、短時間の急な海面の上昇は?それは、地震を引き越したプレート間の変動の後、岩手県沖から福島県沖にかけて、プレート間変動とは別の地殻の変動があったといえ、当該地殻変動は、引用図④より、岩手県沖と、もう一つ、福島県沖でも発生したものといえますね。

そして、この地殻変動が発生した原因ですが、引用図➀より、今回の東北地方太平洋沖地震、岩手県沖から茨城県沖にかけて、プレート間の変動は、陸側の直下に近い箇所からプレート間の境界の日本海溝の海底に近い箇所まで広範囲に変動が生じましたが、とりわけ変動した面積が大きい箇所は、岩手県沖から宮城北部沖の部分と、もう一つ、福島県沖沖にもみられます。

どうも、この、変動の面積が大きい ア:岩手県沖から宮城県北部沖 と イ:福島県沖で、海溝側に堆積している比較的柔らかい地層が、プレート間変動に触発されて、大規模にかつ、急激に崩壊移動したためではなかろうかと私は考えております。

今回の東北地方太平洋沖地震のように、地震を起こすプレート間の変動が、海底近くの箇所が広範囲に大きくなった場合、2次的な地殻変動が海底で発生しやすく、大津波をひこ起こす。このことは今後の教訓となるでしょう!!

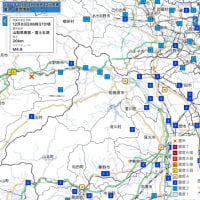

◆山梨県内での特徴は?

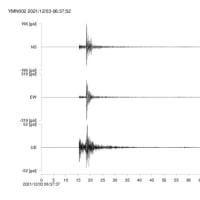

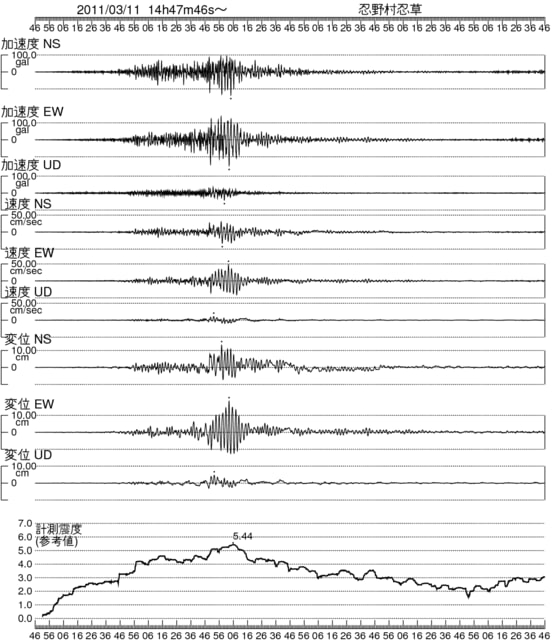

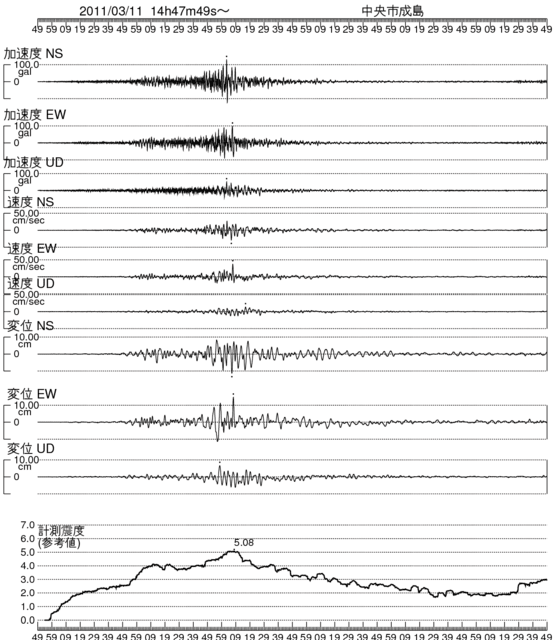

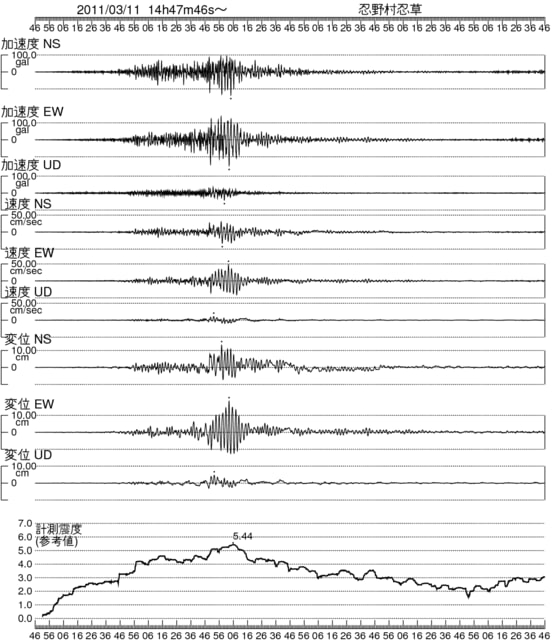

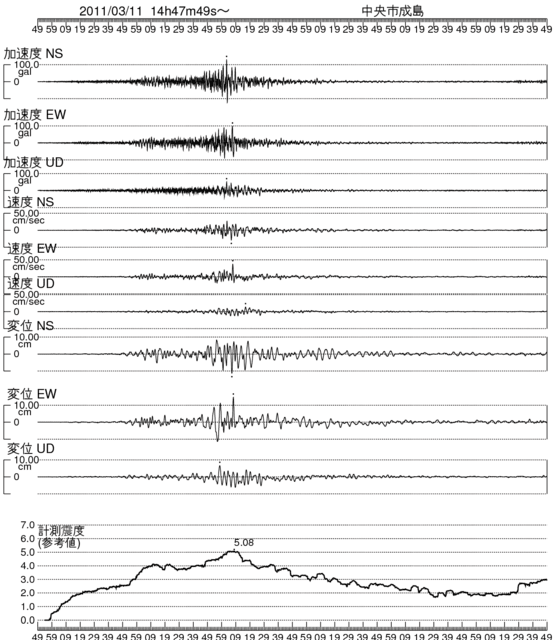

⑥平成23年東北地方太平洋沖地震での山梨県内

ⅰ忍草(震度5強) ⅱ中央市成島(震度5強) ⅲ甲州市役所(震度5弱)の気象庁観測地震波と計測震度時系列図(10秒ごとの計測震度を表示)気象庁HPより引用

ⅰ忍草(震度5強):

ⅱ中央市成島(震度5強):

ⅲ甲州市役所(震度5弱):

ⅰ、ⅱともに、表土層が軟弱な地盤が厚い地域であり、ⅲは、扇状地に位置し、比較的地盤の固い礫層が分布しておりますが、

ⅲは、地震波の3成分(東西、南北、上下方向)とも比較的顕著に観測されております。これは、基盤が傾斜している地域の典型的な特徴で、扇状地という基盤が傾斜している地形的特性を持つ地域

に甲州市役所が位置していることの証左であります。

一方、ⅰ、ⅱともに上下成分よりも、東西、南北成分が顕著で、上下方向の揺れの最大を観測した後の、東西、南北方向の地震波の揺れは大きくなっております。さらに、揺れの最大は、東西、南北方向で

観測されており、揺れ方も甲州市役所より大きく、大きな揺れの継続時間が長く、最大の揺れの観測時刻も、震源地からほぼ同一距離にかかわらず、ⅰ、ⅱがⅲよりも遅れて(8秒から10秒程度)発生しているのが特徴です。

このことこそ、忍草と中央市成島が表土層が軟弱地盤上の位置していることを如実に物語るものです。

地震波は、表土層が軟弱であるほと

イ:揺れは大きくなる

ロ:大きな揺れは、固い地盤の地域より遅れてやってくる

ハ:大きな揺れの継続時間は固い地盤の地域より長い

という特性があります。

これは、軟弱な地盤では、地震波の伝搬速度が遅くなり、その結果、揺れの振幅は増幅されること。なのです。

一昨年、昨年同日の本ブログ記事を再度引用しますが

①㍻23年東北地方太平洋沖地震発生させた地殻変動の時系列図 防災科学技術研究所HPより引用

◇引用図①より、

宮城県牡鹿半島東約130㌔東で発生した変動(震源)は、発生後90秒までは、プレート間内陸部に近い部分で一部発生するものの、

殆どの変動は、震源より東側、宮城県沖でのプレート間の海底の近い部分(比較的軟らかい地層)主体に変動しており、この変動のずれは、一部で50㍍以上に

及んでおります。

→

◇変動発生後90秒後になりますと、これまでとは異なり、プレート間でも、陸地に近い部分での変動が発生、比較的古い堅固な地層が変動したことで、比較的

周期の短かい地震波を発生させて、

→

◇発生100秒後になりますと、福島県沖でも変動が発生、この変動も、プレート間の陸地に近い部分での

変動が広がり、やはりこの地域特有な比較的古い堅固な地層が変動したことで、これまた比較的周期の短かい地震波を形成させながら、プレート間での変動は次第に

茨城県沖へと広がった。

というシナリオを描きました。

②平成3年東北地方太平洋沖地震での宮城県築館、塩竃、茨城県日立 と、平成7年兵庫県南部地震での、兵庫県鷹取と葺合での地震波速度応答スペクトル図

(東京大学地震研究所HPより引用)

引用図②より、東北地方太平洋沖地震、前記のように、比較的周期の短い地震波が多く発生したことで、

建造物の深刻な被害を与える地震波は多くなかったことがわかります。

しかしながら、前記のように、プレート間の海底に近い地層の変動が甚大であったことで、未曽有の大津波を引き起こす結果となりました。

③平成23年東北地方太平洋沖地震で、いずれも震度7を観測(防災科学技術研究所観測)した、

ⅰ:宮城県築館 ⅱ:茨城県日立 ⅲ:栃木県芳賀 での地震波形図(防災科学技術研究所HPより引用

ⅰ:

ⅱ:

ⅲ:

④平成23年東北地方太平洋沖地震での最大加速度観測分布図 防災科学技術研究所HPより引用

引用図③ⅰより、築館では、変動発生後およそ90秒後発生した、宮城県沖での陸地に近いプレート間が変動したことでの

比較的周期が短かい地震波が最大の揺れを引き起こしましたが、周期が短い地震波のため、最大の揺れはすぐにおさまっています。

引用図④より、最大加速度1000GAL以上を観測した、マゼンダ色の観測地点が、宮城県内、福島県内と、関東地方の広範囲にまで

及んでおりますが、今回の地震が、宮城県から福島県、そして、茨城県沖でのプレート間の変動が、陸地に近い比較的深い地域の境界部分で発生したため、

変動した地殻が比較的固く、地下の比較的深い箇所であったため、内陸部の広範囲にまで、比較的周期の短い地震波が発生拡散していったといえる証左ですね。

日立では、変動発生凡そ120秒に最大の揺れを観測、これは、当初発生した宮城県沖の変動に伴う地震波と、福島県沖から茨城県沖に変動が及んで発生した地震波との収束の賜物で、

芳賀(栃木県)での最大の揺れは110秒から120秒にかけて発生しております。

最大の揺れの発生時刻が、ⅰ→ⅱ→ⅲと時系列で変化していることがわかりますが、これは、福島県沖から茨城県沖での変動の伴う地震波と、最初に発生した

宮城県沖での変動で発生した地震波が、福島県中通り地域に広がる、地形的鞍部を伝播して、収束した結果と思われます。

続いて、全被害のおよそ90%をもたらしたといえる 津波 ですが

◇プレート間の変動と、変動に伴う地殻変動との双方で津波を発生させ、双方が合体し、大津波を引き起こした!!⑤岩手県沖~宮城県沖~福島県沖のかけてのGPS波浪計の観測結果(港湾航空技術研究所HPより引用)

※引用図内メートル表示数字は、観測地点の水深です。

引用図⑤より、地震発生直後から、プレート間の変動に伴う海面の変動が見られ、引用図内矢印で示す第1波の峰は岩手南部沖と宮城北部沖で比較的大きくプレート間の変動が、これらの地域の沖合で大きかった所作ですが、

岩手中部沖や岩手北部沖、それに、福島県沖には、第1波の峰のあと、それ以上に極めて短時間に急な海面の変動が見られます。

この急な海面の変動ですが、

岩手北部沖では15時19分に約4・0㍍上昇、岩手中部沖では、15時12分に約6・3㍍上昇、岩手南部で、ほぼ同時刻の15時12分に、約6・7㍍上昇福島県沖でも、15時15分頃、約2・6㍍上昇 となっており、

各々の地点で、ほぼ同じ時刻頃に、急な海面の上昇が見られます。

なお、宮城北部沖と宮城中部沖でも、津波の第一波の峰自体高いところへ、前記の各地点と同様な短時間での海面の上昇が見られるものの、測定機材が津波の影響で測定不能となってしまい、正確な値は測定不能です。

これら、第1波の峰の後の、短時間の急な海面の上昇は?それは、地震を引き越したプレート間の変動の後、岩手県沖から福島県沖にかけて、プレート間変動とは別の地殻の変動があったといえ、当該地殻変動は、引用図④より、岩手県沖と、もう一つ、福島県沖でも発生したものといえますね。

そして、この地殻変動が発生した原因ですが、引用図➀より、今回の東北地方太平洋沖地震、岩手県沖から茨城県沖にかけて、プレート間の変動は、陸側の直下に近い箇所からプレート間の境界の日本海溝の海底に近い箇所まで広範囲に変動が生じましたが、とりわけ変動した面積が大きい箇所は、岩手県沖から宮城北部沖の部分と、もう一つ、福島県沖沖にもみられます。

どうも、この、変動の面積が大きい ア:岩手県沖から宮城県北部沖 と イ:福島県沖で、海溝側に堆積している比較的柔らかい地層が、プレート間変動に触発されて、大規模にかつ、急激に崩壊移動したためではなかろうかと私は考えております。

今回の東北地方太平洋沖地震のように、地震を起こすプレート間の変動が、海底近くの箇所が広範囲に大きくなった場合、2次的な地殻変動が海底で発生しやすく、大津波をひこ起こす。このことは今後の教訓となるでしょう!!

◆山梨県内での特徴は?

⑥平成23年東北地方太平洋沖地震での山梨県内

ⅰ忍草(震度5強) ⅱ中央市成島(震度5強) ⅲ甲州市役所(震度5弱)の気象庁観測地震波と計測震度時系列図(10秒ごとの計測震度を表示)気象庁HPより引用

ⅰ忍草(震度5強):

ⅱ中央市成島(震度5強):

ⅲ甲州市役所(震度5弱):

ⅰ、ⅱともに、表土層が軟弱な地盤が厚い地域であり、ⅲは、扇状地に位置し、比較的地盤の固い礫層が分布しておりますが、

ⅲは、地震波の3成分(東西、南北、上下方向)とも比較的顕著に観測されております。これは、基盤が傾斜している地域の典型的な特徴で、扇状地という基盤が傾斜している地形的特性を持つ地域

に甲州市役所が位置していることの証左であります。

一方、ⅰ、ⅱともに上下成分よりも、東西、南北成分が顕著で、上下方向の揺れの最大を観測した後の、東西、南北方向の地震波の揺れは大きくなっております。さらに、揺れの最大は、東西、南北方向で

観測されており、揺れ方も甲州市役所より大きく、大きな揺れの継続時間が長く、最大の揺れの観測時刻も、震源地からほぼ同一距離にかかわらず、ⅰ、ⅱがⅲよりも遅れて(8秒から10秒程度)発生しているのが特徴です。

このことこそ、忍草と中央市成島が表土層が軟弱地盤上の位置していることを如実に物語るものです。

地震波は、表土層が軟弱であるほと

イ:揺れは大きくなる

ロ:大きな揺れは、固い地盤の地域より遅れてやってくる

ハ:大きな揺れの継続時間は固い地盤の地域より長い

という特性があります。

これは、軟弱な地盤では、地震波の伝搬速度が遅くなり、その結果、揺れの振幅は増幅されること。なのです。