歳をとると、何らかの薬を服用していることは多くなります。今日はそんな薬の語源と字源について考えます。

実はいろいろな説がありますが、島根県の出雲大社にある古文書によると「奇(く)すしき力を発揮することから、くすりというようになった」と伝えられています。

|

くす・し【奇し】 形シク ①人知ではかり知れない。不可思議である。霊妙である。人間離れしている。万葉集[18]「ここをしもあやにくすしみ」。源氏物語[帚木]「吉祥天女を思ひかけむとすれば、法気づき―・しからむこそ」 ②奇特である。神妙である。枕草子[292]「物忌み―・しう」 広辞苑第六版より引用 |

この「奇すしき」とは、古い言葉で「並みより優れている、突き出た、不思議な、神秘的な」という意味で、そこから「くすり」という言葉が生まれたといわれています。

|

くすり【薬】 (一説に「くすし(奇)」と同源か) ①病気や傷を治療・予防するために服用または塗布・注射するもの。水薬・散薬・丸薬・膏薬・煎薬などの種類がある。万葉集[5]「雲に飛ぶ―はむともまた変若おちめやも」 ②広く化学的作用をもつ物質。釉薬うわぐすり・火薬・農薬など。 ③心身に滋養・利益を与えるもの。比喩的にも用いる。「毒にも―にもならない」「失敗が彼の―になればよいが」 ④ちょっとした賄賂わいろ。鼻薬はなぐすり。「―をかがせる」 ⑤ごく少量のたとえ。「―ほども無い」 広辞苑第六版より引用 |

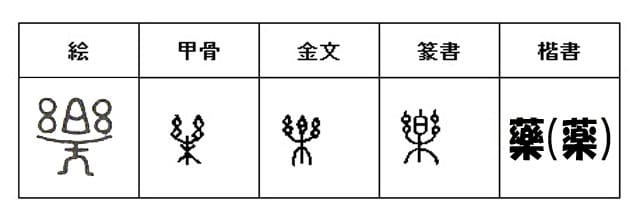

この話し言葉の「くすり」に、大陸から伝わった漢字の「薬(やく)」をあてています。

当時の薬は草木等を使った漢方医学だったため、「草木によって体の調子がよくなる、楽になる」という意味を持つ「薬」(草かんむりに楽)を使ったという説があります。

藥(薬) =艸 + 樂

手鈴を振って病魔をはらったので癒す意。

病気を癒す草で、くすりの意。

樂(楽) 図↓

ヤママユが木の上に二つの繭を作った姿。

白川説では、柄のある手鈴の形。手鈴で奏でる音楽。

音楽をたのしむことから、たのしいの意。

「薬」という文字を使った言葉で面白いものを2つ紹介したいと思います。

どちらも「くすり」が関係しているので、「薬」の文字が使われています。

【薬玉(くすだま)】

お祝いなどで使われる「くすだま」は、中国の漢の時代に邪気を祓うものとして用いられたのが始まりで、

麝香(じゃこう)、沈香(じんこう)、丁子(ちょうじ)などの薬を入れていました。

|

くす‐だま【薬玉】 5月5日の端午に、不浄を払い邪気を避ける具として簾すだれや柱に掛け、また身に帯びたもの。麝香じゃこう・沈香じんこう・丁子ちょうじなど種々の香料を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造花に菖蒲しょうぶや蓬よもぎなどを添えて結びつけ、五色の糸を長く垂れる。中国から伝わり、平安時代に盛んに贈答に用いた。続命縷しょくめいる。長命縷。夏 広辞苑第六版より引用 |

【薬缶(やかん)】

「やかん」は、もともと薬を煎じるために作られたものでした。

江戸時代になり、お茶を飲む習慣が広まると、お湯を沸かす道具として使われるようになりました。

|

や‐かん【薬缶】‥クワン (ヤッカンの約。もと薬を煎じるのに用いたのでいう) 銅・アルマイトなどで鉄瓶の形に造った容器。湯沸し。茶瓶。去来抄「うづくまる―の下の寒さかな」(丈艸) 広辞苑第六版より引用 |

薬(くすり)は、逆から読むと「リスク」となります。薬には副作用というリスクもありますので正しく使いましょう。

なぁるほど!って読みました^^

奇すしき力を発揮することから、くすり。

すぐにでも誰かに教えてあげたくなります^^*

薬玉には薬を入れてたのですね。

やかんの漢字にも、へ~って思わず言いそうです^^

教えていただいてありがとうございます(*^_^*)

いつもありいがとうございます♪

薬の飲み合わせは怖いですね。

今などお薬の飲み合わせは先生が

気にしてくれていますが私は必ず

確認して聞いています。

今から33年前に薬疹で2週間入院に

なり全身湿疹で皮がむけて爪も生え

変わるほどひどかったです。

それと3年前も膵臓悪化する薬を出され

これは個人病院です。

それ以来個人クリニックは今通っている

病院の出身の方で専門が消化器の先生

で安心です。

とくにボケ防止のサプリは欠かせないわ(・・;)

ちゃんと理由があってできているんですね。

薬玉は景気づけかと思ったら、起源は驚きでした^^

したっけ。

アレルギーのある人は特に大変ですね。

薬も一歩間違えば毒ですから気を付けたいですね^^

したっけ。

まず、お酒をやめたらいいよ^^

したっけ。

薬が体に合うか副作用が出るか、年齢とともに薬には気をつけなくちゃと思いながら栄養剤飲んでます。

治療には欠かせませんが副作用には気を付けたいですね。

栄養剤には副作用はないでしょうけど・・・^^

したっけ。