FAFAワールドカップ・ブラジル大会はドイツの優勝で約1ヶ月の熱戦に終止符が打たれました。このブログを始めてから3回目になるワールドカップですが、試合開始時間が私の生活にとって都合が良かったせいか、テレビ中継のあった試合は殆ど観ることが出来ました。これだけ興味を持ってワールドカップを観たのは、ブラジルにペレが居て、西ドイツにベッケンバウアーが居て、アルゼンチンにマラドーナが居た1970年から1978年の3大会以来でしょうか、ひょっとすると今回のワールドカップが私にとっては見納めになるのかも知れません。

モモの散歩に連れて行く南海公園、この自転車は私が乗って連れて行ってるものではありません。もうかれこれ3週間ずっとここに放置されています。誰が乗って来たのか、何故取りに来ないのか、そんなに古い自転車でもありませんから勿体ない、ここで降りて停めたのを忘れてしまって、もう大阪市に撤去されたと思ってるのかも知れません。飲酒酩酊したら往々にしてそういうことが起こり得るものです。

自転車と言えばブレーキの効きが悪くなった私の自転車、買ったところへ持って行って直してもらいました。ワイヤーやシューが悪くなっているのではないらしい、調整を繰り返してるだけだったのですが、車輪に歪みがあるとのこと、どういうことかと尋ねると、歩道のちょっとした高低差が自転車の車輪にとっては致命的な役割を果たしているらしい、そんなものかと思いつつ、自転車の車輪に悪いとは知らなくても、ガタンガタンと段差を越えるのが嫌いだった私を思い起こします。ワイヤーやシューの取り換えが無かったので、サービスかと思いきや1200円も取られてしまいました。

今年はセミが鳴くのが遅いとこの間書きましたが、ようやくセミの抜け殻を見つけました。でも公園ではセミの鳴き声は未だ聞こえてきません。練習に行った小学校では数匹が鳴いているようでしたが、まだまだ盛期ではありません。

セミが這い出してきた穴も5つほど有りましたが、何故鳴かないのでしょう。這い出してきたセミはここでは全部メスなのでしょうか。そういうことを思っていると、この公園内で気になることがセミが鳴く前から有ったのです。草が生えている区域が例年より狭いと言うこと、その方が虫などが隠れ難いので、人間にとっては好都合なのですが、ひょっとしたら農薬でも散布したのではないかと疑っているのです。そのせいでセミの幼虫は死んでしまったのではないかとさえ思えてしまうのです。

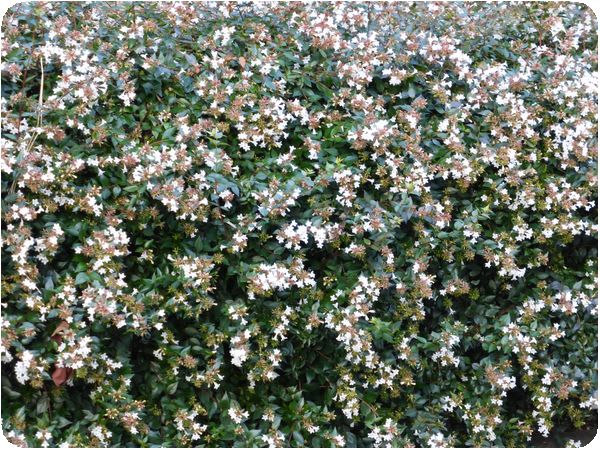

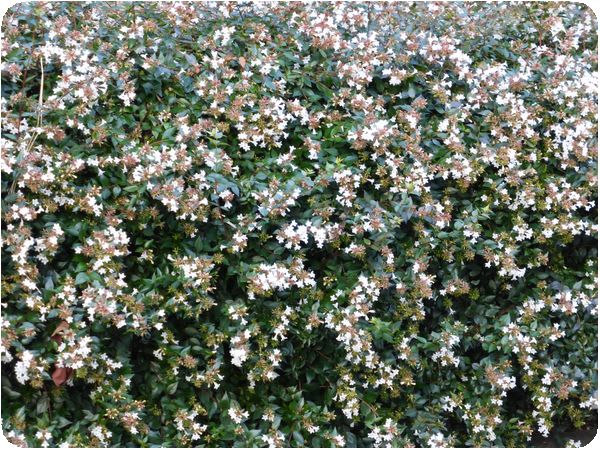

6月の末ごろから日切地蔵があった道路脇の花壇に香りの強い花が咲いています。近づくだけで芳香が漂っているのです。花のことは詳しくないのに、通る人に「この花、何と言う花?」と聞かれますが「さぁ」としか答えようがありません。帰ってから調べてみると、アベリアというとんでもなく嫌いな奴の名前が付いた花のようですが、正解でしょうか?

モモの散歩に連れて行く南海公園、この自転車は私が乗って連れて行ってるものではありません。もうかれこれ3週間ずっとここに放置されています。誰が乗って来たのか、何故取りに来ないのか、そんなに古い自転車でもありませんから勿体ない、ここで降りて停めたのを忘れてしまって、もう大阪市に撤去されたと思ってるのかも知れません。飲酒酩酊したら往々にしてそういうことが起こり得るものです。

自転車と言えばブレーキの効きが悪くなった私の自転車、買ったところへ持って行って直してもらいました。ワイヤーやシューが悪くなっているのではないらしい、調整を繰り返してるだけだったのですが、車輪に歪みがあるとのこと、どういうことかと尋ねると、歩道のちょっとした高低差が自転車の車輪にとっては致命的な役割を果たしているらしい、そんなものかと思いつつ、自転車の車輪に悪いとは知らなくても、ガタンガタンと段差を越えるのが嫌いだった私を思い起こします。ワイヤーやシューの取り換えが無かったので、サービスかと思いきや1200円も取られてしまいました。

今年はセミが鳴くのが遅いとこの間書きましたが、ようやくセミの抜け殻を見つけました。でも公園ではセミの鳴き声は未だ聞こえてきません。練習に行った小学校では数匹が鳴いているようでしたが、まだまだ盛期ではありません。

セミが這い出してきた穴も5つほど有りましたが、何故鳴かないのでしょう。這い出してきたセミはここでは全部メスなのでしょうか。そういうことを思っていると、この公園内で気になることがセミが鳴く前から有ったのです。草が生えている区域が例年より狭いと言うこと、その方が虫などが隠れ難いので、人間にとっては好都合なのですが、ひょっとしたら農薬でも散布したのではないかと疑っているのです。そのせいでセミの幼虫は死んでしまったのではないかとさえ思えてしまうのです。

6月の末ごろから日切地蔵があった道路脇の花壇に香りの強い花が咲いています。近づくだけで芳香が漂っているのです。花のことは詳しくないのに、通る人に「この花、何と言う花?」と聞かれますが「さぁ」としか答えようがありません。帰ってから調べてみると、アベリアというとんでもなく嫌いな奴の名前が付いた花のようですが、正解でしょうか?