冥王星は「準惑星」=新分類の日本語表記を決定-日本学術会議小委員会

3月21日14時1分配信 時事通信

日本学術会議の小委員会は21日、国際天文学連合(IAU)が昨年8月に開

いた総会で決めた冥王星の新分類「ドワーフ・プラネット(Dwarf・Planet)」

について、日本語では「準惑星」と表記することを推奨すると決めた。仮訳の

「矮(わい)惑星」は推奨しない。4月に開く同会議の幹事会での承認を経て、

正式決定する。

------------------------------------------------------------------

おそらく『矮』の字に差別的印象を感じるだとかいう理由で「準惑星」との

カテゴリー和訳になったのでしょうが、「矮惑星」だっていいやん、と思った

のは僕だけか?

Dwarfを「矮」や「小」ではなく「準」と捻じ曲げて訳出するのはいかにも苦

しげです。

現時点でIAU(国際天文学連合)が準惑星としている天体は以下の通り。

IAUが決議案採択の時点で「Dwarf・Planet(準惑星)」の例として示したのは

以下の3つです。

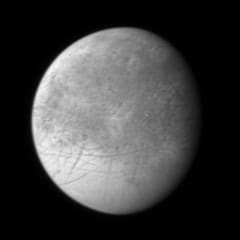

冥王星 天体の細分類:冥王星族 直径:2306±20km 質量:~1.305×10の22乗kg

軌道傾斜角:17.14175° 軌道離心率:0.24880766 軌道長半径:39.52944AU

公転周期:248.54年 自転周期:6.387日(逆行) 衛星数:3

エリス 天体の細分類:散乱ディスク天体 直径:2400±100km 質量:~1.5×10の22乗kg

軌道傾斜角:44.177° 軌道離心率:0.4416129 軌道長半径:67.7091AU

公転周期:557年 自転周期:不明 衛星数:1

ケレス 天体の細分類:メインベルト小惑星(アステロイド) 直径:975×909km

質量:9.5×10の20乗kg 軌道傾斜角:10.581° 軌道離心率:0.080

軌道長半径:2.767AU 公転周期:4.60年 自転周期:0.377日 衛星数:0

天体の細分類については以下の通り。

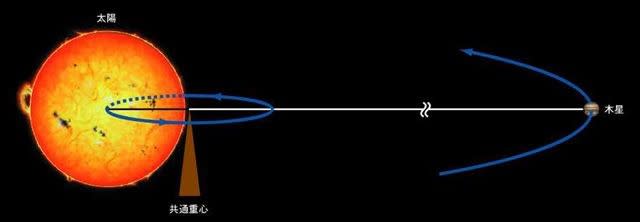

※冥王星族(プルーティノ族):エッジワース・カイパーベルト(EKBO)天体

の中の1種で、公転周期が、海王星の公転周期と3:2の関係にある。軌道長

半径は39~40.5AU。

※散乱ディスク天体:エッジワース・カイパーベルト(EKBO)天体の中の1種

で、海王星などの惑星の影響を受けて、軌道の離心率が大きくなった天体。

離心率が大きく、遠日点ではエッジワース=カイパー・ベルトの外縁を超える。

EKBOとは一線を画した天体群として分類すべきと唱える学者もいる。

※メインベルト小惑星(アステロイド): 木星軌道と火星軌道の間に存在し、

太陽からの距離が約2~4AU(天文単位)の範囲に集まっている。この

領域を小惑星帯 (asteroid belt) と呼ぶ。現在では太陽系外縁部の小惑

星帯と区別するためにメインベルト (main belt) とも呼ばれる。

他にも太陽系小天体を分別するカテゴリーが数々あります。

トゥーティノ族…軌道長半径が48.0~48.5AUで、海王星の公転周

期の2倍の周期を持つもの。

キュビワノ族…軌道長半径が41AU以上で、離心率が0.15以下のもの。

族名は、この群を代表する小天体:(15760)1992 QB1(キュービーワン)に

ちなむ。

ケンタウルス族…軌道長半径が30AU以下。木星軌道と土星軌道の間にあり、

彗星起源と考えられている。木星などの摂動を受けやすく、軌道は不安定。

さらに、「拡張散乱ディスク天体」や「内オールト雲天体」など、標準的EKBO群

よりもずっと遠方を公転する小天体もありまして、それこそ「キラ星のごとく」

多種多様です。

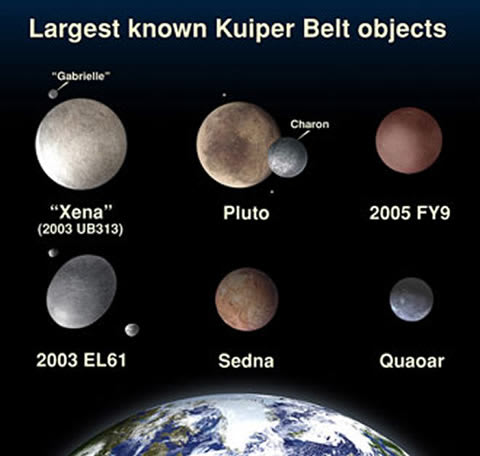

今後、さらに以下の天体が準惑星に分類される可能性があります。

名称 細分類 サイズ(直径または長径) 公転周期

ベスタ メインベルト小惑星 468.3km 3.63年

ジュノー メインベルト小惑星 233.9km 4.36年

パラス メインベルト小惑星 570×525×482km 4.6167年

ヒエギア メインベルト小惑星 407.1km 5.56年

イクシオン 冥王星族 822km以下 248.6269年

オルクス 冥王星族 840~1880km 247.94年

カロン 冥王星族 1186km 248.54年

※冥王星の衛星というか二重惑星というか

2005 FY9(通称イースターバニー)

キュビワノ族 1600~2000km 309.87年

2003 EL61(通称サンタ)

キュビワノ族 1960×1520×1000km 285.4年

クワオアー キュビワノ族 1250±50km 285.92年

ヴァルナ キュビワノ族 ~936km 283.20年

2002 UX25 キュビワノ族 ~910km 277.31年

2002 AW197 キュビワノ族 700±50km 327.2468 年

2002 TX300 キュビワノ族 900km以下 282.84年以下

2002 TC302 散乱ディスク天体 1200km以下 408.03年

セドナ 内オールト雲天体 1180~1800km 12050年

今現在の太陽系天体、かなり複雑です。惑星名9つと少しの衛星・彗星・小惑星を

覚えておけばよかった3~40年前の初等中等教育の頃とは訳が違います。

----------------------------------------------------------

● ㈱東洋硬化へのお問い合せは、当社ホームページの「お問い合せ」欄、

または、TEL:0942-34-1387 へお願い致します。

● シリンダーロッド・シャフト・ピストン・フロントフォークインナーチューブ

・ロール等円筒形状機械部品のクロムめっき再生が得意です。

● 窒化クロム・窒化チタンアルミ・酸化クロム・窒化チタンクロム・

窒化チタン他、各種高硬質被膜をアークイオンプレーティングで

生成します。

● ローター・ファン・クランクシャフト等のバランシング(回転体釣合せ)

● ラジアルクラウン研削を始めとした円筒研削加工や、内面研削・

平面研削も行います。

● フレーム溶射による、短納期での寸法・形状・機能の復元加工はじめました。

-----------------------------------------------------------

人気blogランキングです。押してくださると嬉しいです。