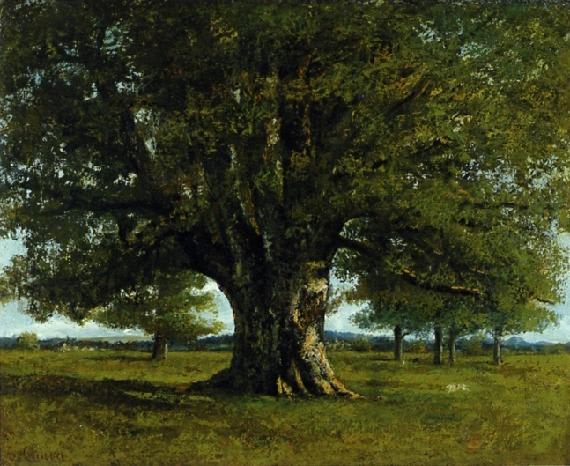

クールベ『フラジェの樫の木』

この~木なんの木、気になる木・・・

この絵を観ると、思わず口ずさみたくなってくるのはぼくだけだろうか。

タイトルからすると、フランスのフラジェというところにある樫の木らしいが、実際にCMに取り上げられてもおかしくないぐらい、立派な木である。下手な小細工をしないで、主題となる樫の木を中心に据え、真正面から描いているところは、木の肖像画だといっても過言ではない。みずからを写実主義者と称し、同時代のありのままの現実を描くことを課題としたクールベらしい、率直な絵である。

***

けれども、ぼくはクールベの写実主義というものが、今ひとつ腑に落ちない。彼の言動が、いささか現実から遊離しているように感じられるのだ。

彼の代表作のひとつに、巨大な『オルナンの埋葬』という絵がある。オルナンというのは歴史的に有名な場所でも何でもなく、クールベが生まれた小さな山村の名前であり、そこに埋葬されようとしている人も、葬式に集まってきた村人も、無名の人たちばかりだ。その点では、まさにありのままの現実を描いているのだが、彼は当初、その絵を「歴史画」と名づけたというのである。

もうひとつの大作『画家のアトリエ』では、キャンバスに向かっているクールベ自身の姿を絵の中央に配し、その右側には彼の支持者たちを、反対側には芸術と無縁の生活を送っている商人や農民や娼婦たちを描いているとされるが、これも画家みずから「現実的寓意画」であるといっている。寓意といえば、写実とは正反対ともいえる要素で、もちろんこんな情景は現実にはあり得ないし、画家の構想の産物であることはいうまでもない。

クールベの人間性にも、何かといわくがついてまわる。何しろ彼は稀代の自信家で、自伝のなかでもみずからを絶賛するような誇大な表現を書いているそうだし、万博に絵を出品しようとして失敗すると、万博会場の近くに場所を借りて自腹で展覧会を開いたり(歴史上はじめておこなわれた「個展」だといわれている)、パリ・コミューンに加わったかどで投獄されたり、社会を挑発するようなことをたびたび仕出かしているのである。

そんな彼の眼に見えていたのは“現実”ではなく、そこから遠く離れた“理想”だったのではなかろうか?

***

この『フラジェの樫の木』も、最初は『ヴェルサンジェトリクスの樫の木とよばれるフラジェの樫の木、アレシア近くのシーザーの陣地、フランシュ・コンテ』という長い題名がつけられていたという。

フランシュ・コンテというのは、フランスの地方の名前であり、クールベの父はそこの地主であった。そしてその地は、かつてアレシアの戦いのときに、ヴェルサンジェトリクスという将軍がジュリアス・シーザーの進軍を食い止めた歴史的な場所なのだ、というのである。実はこれはクールベの思い込みにすぎず、事実ではないそうだが、たかが一本の木にさえ箔をつけようとする、大仰さを好む彼の意図が透けて見えるようだ。

こういう言動は、実は自信のなさの裏返しなのではないか、と勘ぐりたくもなってくる。クールベは、絵そのもので勝負しようとはしなかったように思われる。

だが、彼の最大の誤算は、そうやって自分を持ち上げなくても、その絵はじゅうぶんに素晴らしかったということだ。理屈抜きで対象に肉薄した人物画や、逆巻く波を真正面からとらえた海景画、そしてオルナンのダイナミックな風景を描いた多くの絵は、ぼくたちを惹きつけてやまない。

***

この~木なんの木、気になる木・・・

こう歌いたくなるほど見事な樫の木は、今でもフランシュ・コンテ地方の、フラジェのどこかに聳えているのだろうか。この絵が描かれてから150年近くが経過しているが、木の生命は長いから、もしかしたらまだ生きのびているかもしれない。

(村内美術館旧蔵)

五十点美術館 No.12を読む

この~木なんの木、気になる木・・・

この絵を観ると、思わず口ずさみたくなってくるのはぼくだけだろうか。

タイトルからすると、フランスのフラジェというところにある樫の木らしいが、実際にCMに取り上げられてもおかしくないぐらい、立派な木である。下手な小細工をしないで、主題となる樫の木を中心に据え、真正面から描いているところは、木の肖像画だといっても過言ではない。みずからを写実主義者と称し、同時代のありのままの現実を描くことを課題としたクールベらしい、率直な絵である。

***

けれども、ぼくはクールベの写実主義というものが、今ひとつ腑に落ちない。彼の言動が、いささか現実から遊離しているように感じられるのだ。

彼の代表作のひとつに、巨大な『オルナンの埋葬』という絵がある。オルナンというのは歴史的に有名な場所でも何でもなく、クールベが生まれた小さな山村の名前であり、そこに埋葬されようとしている人も、葬式に集まってきた村人も、無名の人たちばかりだ。その点では、まさにありのままの現実を描いているのだが、彼は当初、その絵を「歴史画」と名づけたというのである。

もうひとつの大作『画家のアトリエ』では、キャンバスに向かっているクールベ自身の姿を絵の中央に配し、その右側には彼の支持者たちを、反対側には芸術と無縁の生活を送っている商人や農民や娼婦たちを描いているとされるが、これも画家みずから「現実的寓意画」であるといっている。寓意といえば、写実とは正反対ともいえる要素で、もちろんこんな情景は現実にはあり得ないし、画家の構想の産物であることはいうまでもない。

クールベの人間性にも、何かといわくがついてまわる。何しろ彼は稀代の自信家で、自伝のなかでもみずからを絶賛するような誇大な表現を書いているそうだし、万博に絵を出品しようとして失敗すると、万博会場の近くに場所を借りて自腹で展覧会を開いたり(歴史上はじめておこなわれた「個展」だといわれている)、パリ・コミューンに加わったかどで投獄されたり、社会を挑発するようなことをたびたび仕出かしているのである。

そんな彼の眼に見えていたのは“現実”ではなく、そこから遠く離れた“理想”だったのではなかろうか?

***

この『フラジェの樫の木』も、最初は『ヴェルサンジェトリクスの樫の木とよばれるフラジェの樫の木、アレシア近くのシーザーの陣地、フランシュ・コンテ』という長い題名がつけられていたという。

フランシュ・コンテというのは、フランスの地方の名前であり、クールベの父はそこの地主であった。そしてその地は、かつてアレシアの戦いのときに、ヴェルサンジェトリクスという将軍がジュリアス・シーザーの進軍を食い止めた歴史的な場所なのだ、というのである。実はこれはクールベの思い込みにすぎず、事実ではないそうだが、たかが一本の木にさえ箔をつけようとする、大仰さを好む彼の意図が透けて見えるようだ。

こういう言動は、実は自信のなさの裏返しなのではないか、と勘ぐりたくもなってくる。クールベは、絵そのもので勝負しようとはしなかったように思われる。

だが、彼の最大の誤算は、そうやって自分を持ち上げなくても、その絵はじゅうぶんに素晴らしかったということだ。理屈抜きで対象に肉薄した人物画や、逆巻く波を真正面からとらえた海景画、そしてオルナンのダイナミックな風景を描いた多くの絵は、ぼくたちを惹きつけてやまない。

***

この~木なんの木、気になる木・・・

こう歌いたくなるほど見事な樫の木は、今でもフランシュ・コンテ地方の、フラジェのどこかに聳えているのだろうか。この絵が描かれてから150年近くが経過しているが、木の生命は長いから、もしかしたらまだ生きのびているかもしれない。

(村内美術館旧蔵)

五十点美術館 No.12を読む