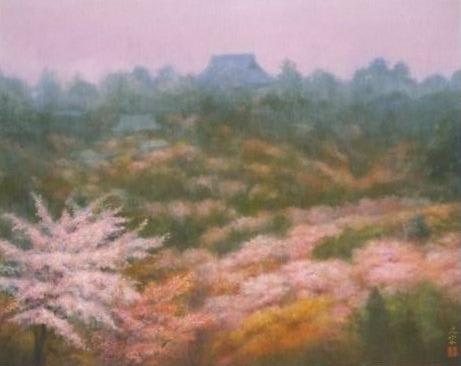

上村松篁『桃春』(佐藤美術館蔵)

近現代の日本画家のなかで、もっともスタンダードな花鳥画を描くのは、上村松篁と淳之(あつし)親子である。松篁も、満98歳とかなりの長寿だった。

淳之のほうは喜寿を迎え、自身が館長を務める奈良の松伯美術館で記念展が開かれていた。しかし、名だたる日本画の巨星たちの作品に囲まれてみると、まだまだ若手だという感じがしなくもない。

***

江戸時代まで盛んに描かれていた花鳥画は、この極東の島国が近代化への道をがむしゃらに突き進むうちに、急速に過去のものとなっていったように思う。いってみれば日本画の世界にも“文明開化”が訪れ、画家たちも否応なく近代的な生活に巻き込まれていくにつれ、日本古来の感性を表現する花鳥風月は保守的で時代遅れなものとみなされるようになったのではなかろうか。それらの画題は床の間の掛軸や屏風、襖絵、扇面の絵柄などの装飾品としてようやく生きながらえたかもしれないのだが、やがて床の間のない家は当たり前になり、襖のない家も珍しくなくなった。

むしろ、しゃれた応接間には油絵の一枚でも飾っておくのがステータスだとされた時代もあったはずである。ぼくにも覚えがあるのだが、子供のころに裕福な従姉妹の家を訪ねると、子供部屋にはピアノがあり、リビングには百科事典の重厚な背表紙が並び、ダイニングにはモディリアーニの絵がかかっていた。思わず「ほんもの?」ときくと、その家の人は何のこだわりもなく「うそもの」と答えたが、それもそのはず、その絵はぼくが少し前に「サンパウロ美術館展」で観たのと同じ絵だった。多分そこの売店で買ってきた複製だったのだろう。

こういう現象は、まだまだ過去の話ではない。絵画が純粋な鑑賞のためではなく、ある種の権威づけとか高級感のためとか、美の本質とはおよそかけ離れたことがらのために流通したり使用されたりしているのは、われわれの周辺で数え切れないぐらい起こっている事実なのだから。

参考画像:モディリアーニ『ルネ』(サンパウロ美術館蔵)

1978年、7歳だったぼくがはじめて観たモディリアーニの絵画である

***

ところで、花鳥画をひとすじに描きつづけて明治から平成までの激動の時代を生き延びた上村松篁という存在は、単なるひとりの日本画家であることを超えて、この国が次第に鉄やコンクリートの建物が林立する姿へと変貌していくことへの素朴な、それでいて強靭なアンチテーゼだったのではないかという気がしてならない。

日本画が近代のものとして再生するためには、掛軸や屏風であることをやめてタブローとして自立し得ることが必要だったはずだ。それは生活の一部であることを捨てて、いわば美術としてひとり立ちすることであった。母親の上村松園に対して、松篁には軸装された作品が圧倒的に少ないのは、そのことを端的に物語っている。

さらには松に鶴、梅にうぐいすといった、昔から飽きずに繰り返されているワンパターンな組み合わせをかなぐり捨て、花や鳥をみずからの無心な眼で見つめ直すことからはじめようとした。その点、伊藤若冲についてのよく知られたエピソードを思い出させもする。お手本に忠実に描く粉本主義に飽き足らず、自邸の庭に生きた鶏を放って写生したという、あの話である(それが本当の話かどうかは、また別の問題だが)。

松篁の絵には、これまでほとんど描かれたことのない珍妙な鳥が登場するようになった。たとえば『桃春』に描かれている、黄色く小ぶりなくちばしと黒い尾を持ったこの鳥は、いったい何という種類なのだろう。まあ、家の周りで普通に見かける鳥でないことはたしかである。逆にいえば、桃の花咲く枝にはどんな鳥がとまったっていいはずなのだ。

ちなみに、松に鶴がとまることは現実にはあり得ないという。あれはコウノトリの見間違いだそうである。

大阪城の桃園にて、雨に濡れる一輪(2010年3月7日撮影)

つづく

この随想を最初から読む