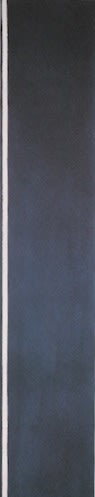

ドナルド・ジャッド『無題』(1977年)

ぼくにとって難解な現代アーティストはまだまだいるが、そのなかのひとりが、ドナルド・ジャッドである。しかし、世間でその名前や作風がどれほど認知されているかは分からない。というのも、我々は知らず知らずのうちに、ジャッドの作品世界のなかに暮らしているようなものだからだ。

ぼくがジャッドの名をはじめて知ったのは、かつてNHKで放映された「夢の美術館 20世紀アート100選」という番組だったような気がする。それまでピカソやミロやシャガールなど、いわゆる20世紀の美術作品について関心がないわけではなかった。ただ、美術の価値を根本から問い直すような前衛的な作品には、一種のアレルギーを抱いていたふしがあって、ジャッドという存在はいつの間にか黙殺していたのであろう。

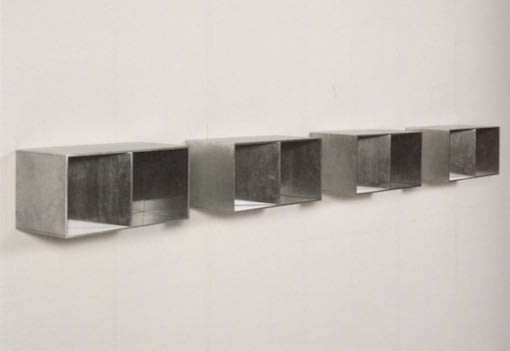

その番組で紹介された彼の作品は、どこに所蔵されている何という題名のものか忘れたが、ぼくの興味を惹くことはなかった。一見したところそれは、工業製品の部品にしか見えないのである。鉄とかステンレスとかいう素材を直線的に組み合わせたフォルムは、機械音が響き渡る工場のなかに入っていけばいくらでも眼にすることができるように思われた。

実際、現代美術が並んでいる展覧会場を歩いていると、部屋の隅に置いてある湿度計か何かの既製品が、不意に出品作のひとつのように見えてくる瞬間がある。それは、かつてマルセル・デュシャンが男性用便器を作品として展示したことの後遺症なのかもしれないが、個人の技術で作られたものイコール美術品とは呼べない何かが、いまだにぼくの脳裏に巣食っているからだろう。

国立国際美術館に展示されていた『無題』も、そんな作品のひとつなのである。

***

などと書きながら、それが“作品”と呼ばれることに、ぼくはいまだに抵抗があることを認めないわけにはいかない。

それというのも、ジャッドは自分の創作物を、自分の手で作ってはいないからだ。おそらくは設計図のようなものを書いて、工場かどこかに発注する。いわば、本当の部品のようにして作られたものらしいのである。

たとえばウォーホルとかリキテンスタインとかが、その作品をどこまで自分の手で描いたのか、正直なところよく分からない。ぼくもジャッドの既製品のような作品が、ジャッド自身の精巧なテクニックでもって制作されたのなら感心もするけれど、職人に依頼して作ってもらったのなら、もはや“ジャッドの作品”ではないのではないか、といいたくなる。さらに、困難な技術を習得することに日々奮闘している他の芸術家や工芸家からすれば“手抜き”といわれても仕方ないのではないか、と。

“手抜き”・・・これは、現代美術について語る上でのタブーのようなものだと思う。優れたアーティストは、凡人をはるかに上回る超人的な技術をもっているものだが、現代美術に関しては、そうとも限らない。絵や彫刻がヘタクソでも、他人の手を借りて自作をひねり出し、それが美術館に並べられ、ときには数億で取り引きされてしまうこともある。

これが健全な状態なのだろうか、ぼくには何ともいえない。

〔野外に置かれたジャッドの『無題』(1984年)は雨で錆びついていた(2013年9月10日、滋賀県立近代美術館で撮影)〕

つづきを読む

この随想を最初から読む