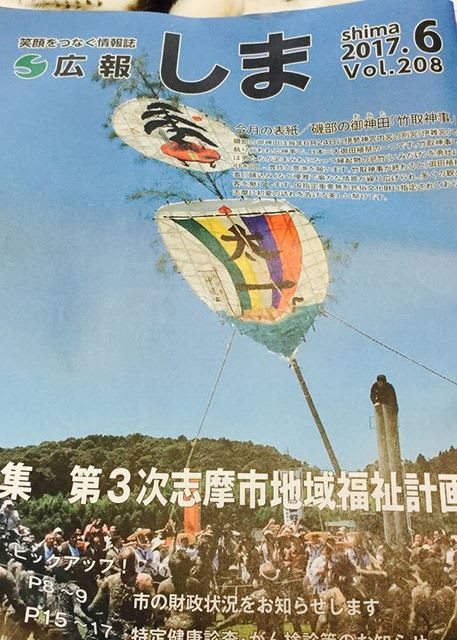

◎御神田祭(伊雜宮)

伊雜宮の御神田祭は、重要無形文化財に指定された御田植の祭りです。

祭りの起原は平安時代末頃と伝えられていますが、今から約六百五十年前、

南北朝時代の建武二年(一三三五)が記録上最古のようです。

祭りの次第に「竹取神事」があり、神田の中央に設置された

『太一』と書かれた団扇(ごんばうちわ)のついた忌竹(いみだけ)を男衆が奪い合います。

竹の一片を船に祀れば豊漁になると伝えられます。

『太一』とは、宇宙根元、北極星、大日如来、天照大神と同一視されています。

古代日本の「宇宙根元を表す哲学的概念」では、

宇宙の中心・源は北極星のその先の『アモト(アウワ)』であり、

アモトの中心からの回転の響きはクニタマ(地球)にも及び、

人の呼吸や水面のさざなみに表れるとされています。

また、ヒトの「タマ」は『アモト』から降され来て、

死後は再び『アモト』に還る、ご先祖様も皆いるところとして、

そのつながりを尊び感謝し、新月・満月には常にお祭りしていました。

『太一』の団扇を倒すのは、宇宙の源からの夏至のウルナミ(エネルギー)を

水田にもたらすとの表しなのかもしれません。

毎年西暦六月二十四日に行われる「御神田祭」ですが、

これは「明治改歴」後に定められた祭日です。

改暦以前の祭日は、『磯部町史』によりますと、、

明治二十四年、各区長が神宮に差し出した「御田植旧復義願」の文中には、

「御田植の義は享禄(一五ニ八年~)年中より毎年五月中滞りなく云々」。

また、『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)には、、

元禄年中の文書に、磯部町下郷地下所蔵の伊雜宮史に、

万治(一六五九)二年、江戸の寺社御奉行所呈出した旧記勘例の中に、

「一、 五月中旬有 御田之神事是、、今之定例也」とありました。

もともとは旧暦(太陰太陽暦)の「サツキナカ(望・五月十五日)」、

夏至の満月(トの季節入)であり、夏至のウルナミ(エネルギー)を

享けいただく行事であったとも考えられます。

また、西暦11月23日の新嘗祭が旧暦「シモツキ望(十一月十五日)」であり、

冬至の満月(ヱの季節入)と相対しています。

◎七本鮫

御神田祭と同日、六月二十四日は、

倭姫命の巡行の際に七匹のサメが野川を遡上し、

倭姫に伊雜宮の鎮座地を示したという伝承があり、

毎年この日には七匹のサメが伊雜宮に参詣するとされ、

近隣の漁師は休漁する風習だそうです。

この日もやはり明治の改暦以前は、

夏至の満月・旧暦五月十五日ではなかったかと思われます。

参考:

◎『磯部町史』

◎『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)

◎ウィキペディア「磯部の御神田」

伊勢志摩ホツマ勉強会(第二回)

◆日時:6月14日(水)18:30~

◆場所:TOBI hostel & apartments

三重県志摩市大王町波切3626-7

https://www.facebook.com/tobi.iseshima/

◆参加費:カンパ(500/~)又は差し入れ

◆内容:イサワノミヤ(現伊雑宮)・御神田祭・磯部の花ササユリ(天の岩屋)・フタミカタ(二見浦)