「縄文ヲシテ勉強会」・「縄文カレンダーワークショップ」

現在、gooブログよりamebloに手作業でお引越し中です。

夏休み中の宿題ということで、、💦💦

更新した勉強会のお知らせは

【こちら】です!

お手数おかけいたします。

よろしくお願いします。

旧暦では6/25がミナツキハツヒ、旧暦6月1日新月を迎えます。

しかも今年は7/25より旧暦閏ミナツキ!

旧暦の夏越の茅の輪抜けはなんと8/22!!

今年は「夏が長い」と思っていれば間違いないです

【縄文ヲシテ勉強会】

【縄文ヲシテ勉強会】

アーカイブでご利用いただけます(*^^)v

※縄文ヲシテの基礎知識やヲシテ文字の仕組みなど、

ぎゅっと詰まった

アーカイブ動画もお求めいただけます。

・はじめに 縄文カレンダーワークショップ@イトナミダイセン芸術祭より

・第一回アワウタのお話(ホツマツタヱ1アヤ・キツのナとホムシさるアヤ)

・第二回縄文の素晴らしきワカの叡智(ホツマツタヱ1アヤ・キツのナとホムシさるアヤ)

・第三回縄文の尊き祖先の軌跡(ホツマツタヱ2アヤ・アメナナヨ トコミキのアヤ)

・第四回あなにえや再興の軌跡(ホツマツタヱの3アヤ・ヒヒメ ミヲうむトノのアヤ)

お申し込みは↓こちらから

【縄文ヲシテ勉強会】シェアガイド冨山喜子

7月8月の勉強会のお知らせです。

7月26日現在の開催予定です。

随時更新いたします。

初めての方でもどうぞお気軽にご参加ください(*^^)v

🌟youtubeヲシテム:

https://www.youtube.com/@%E3%83%B2%E3%82%B7%E3%83%86%E3%83%A0

🌟Xヲシテム:

https://x.com/yoshico10380

🌟Instagram:

https://www.instagram.com/yoshico449/

youtubeヲシテム✨️Live配信「ほつまことほぎ」

https://www.youtube.com/@%E3%83%B2%E3%82%B7%E3%83%86%E3%83%A0

◎毎月1日・15日21時~22時

8月は1日(金曜)と15日(金曜)21時から。

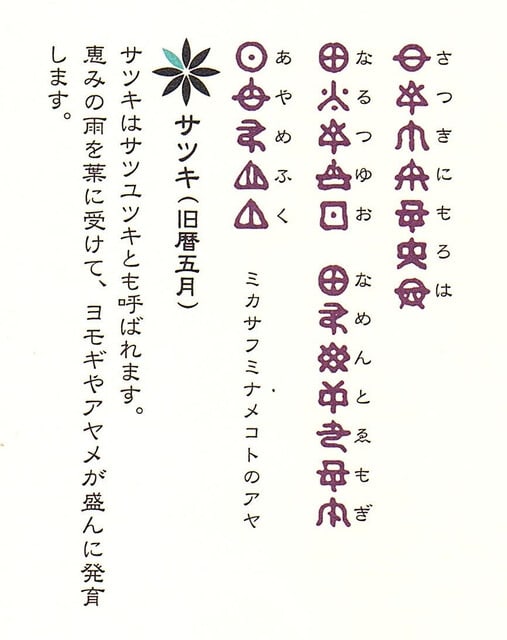

トホカミヱヒタメ暦・縄文カレンダーを通して、

縄文の宇宙観、季節感、マツリの由来や

ヲシテ文字を読み解くヒントなどゆるく楽しくシェアしています。

アワウタコーナーでは、

♪真夏の夜の夢♪などなど~お楽しみに♪

アーカイブでいつでもお聴きいただけます。

ご活用ください(*^^)v

◆7月18日(金) 【志摩】

◆7月18日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ

※遊なぎは空調設備不良のため開催場所が変更となりました。

急遽、協賛者の中村さんのご自宅(磯部町的矢)での開催となりました。

参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp

◎20時~22時

◎協賛金2000円/テキスト1000円

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半

◆7月20日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎12時~15時

◎場所:菜食ゆにわ 多気郡多気町片野1213 ☎0598-49-2812

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎参加費:3000/(菜食ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)

※縄文カレンダー2025版別途1000/・テキスト⑨(25-26アヤ)別途1000/

お持ちの方はご持参ください。

※要予約!

◎内容:ホツマツタヱ25アヤ「ヒコミコト チおヱルのアヤ」

◆7月29日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半

◎場所 : LaniHonua 杉並区久我山

◎参加費:2000/ 縄文カレンダー2025年度版別途1000/ テキスト⑤(15-16アヤ)別途1000/

◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル ノトコトのアヤ」

◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズナリソメのアヤ」

※参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp

◆7月30日(水) 【飯能】名栗の杜

◎12時半~15時半

◎場所:名栗の杜 埼玉県飯能市上名栗571 ☎042-979-0646

◎ホツマツタヱの23~24アヤ 古代の叡知への誘い

◎参加費:2500/ 定員:10名

※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑧(23-24アヤ)別途1000/

お持ちの方はご持参ください。

◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハサタメ ツルギナのアヤ」

※当日は休業日になります。

ご希望の方、酵素玄米のお稲荷さんと具沢山のお味噌汁を800円にてお出しいたします。

ご予約ください。

◆8月6日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎13時~15時 ※ランチタイム;12時~

◎場所:ゲストハウスなごみ 度会郡大紀町永会2692-2

◎ほつまことほぎ勉強会

◎参加費:3000/(ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)

※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑥(15-16アヤ)別途1000/

◎定員;10名 要予約! 携帯090-2140-9707

◎内容:ホツマツタヱ16アヤ「ハラミツツシムオビのアヤ」

◆8月8日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会

◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」

◆8月18日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】

◎ 19時~20時半

◎内容【アマテルカミご誕生秘話】

ホツマツタヱの4アヤ「ヒノカミのミツミナのアヤ」

※当日ZOOM参加できなくても(*^^)vアーカイブあります。

※対面参加もあります。(大阪市北区)参加ご希望の方はご一報ください。

yoshico1018@yahoo.co.jp

◆8月24日(日) 【明和町】

◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」

◆8月26日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半

◎場所 : LaniHonua 杉並区久我山

◎参加費:2000/ 縄文カレンダー2025年度版別途1000/ テキスト⑤(15-16アヤ)別途1000/

◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズナリソメのアヤ」

※参加ご希望の方はご一報ください。yoshico1018@yahoo.co.jp

◆8月27日(水) 【飯能】名栗の杜

◎12時半~15時半

◎場所:名栗の杜 埼玉県飯能市上名栗571 ☎042-979-0646

◎ホツマツタヱの23~24アヤ 古代の叡知への誘い

◎参加費:2500/ 定員:10名

※縄文カレンダー2025版別途1500/・テキスト⑧(23-24アヤ)別途1000/

お持ちの方はご持参ください。

◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハサタメ ツルギナのアヤ」

※当日は休業日になります。

ご希望の方、酵素玄米のお稲荷さんと具沢山のお味噌汁を800円にてお出しいたします。

ご予約ください。

◆9月21日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎12時~15時

◎場所:菜食ゆにわ 多気郡多気町片野1213 ☎0598-49-2812

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎参加費:3000/(菜食ランチ付)・2000/(ランチ無・13時~15時)

※縄文カレンダー2025版別途1000/・テキスト⑨(25-26アヤ)別途1000/

お持ちの方はご持参ください。

※要予約!

◎内容:ホツマツタヱ26アヤ「ウカヤ アオイカツラのアヤ」

『縄文カレンダー』2025年度・令和7年度版

『縄文カレンダー』2025年度・令和7年度版

詳細はこちら↓

https://blog.goo.ne.jp/ten380445/e/a0491dc7a142930a62a3a4e708b84fbe

ご希望の際は、

お送り先のご住所、氏名、希望冊数を明記の上、

メールにてお知らせください。

メッセンジャーでもOKです。

夏至を過ぎましたので、1冊送料込1000円でお願いします。

mail:yoshico1018@yahoo.co.jp

どうぞよろしくお願いいたします!

※終了しました。

◆1月7日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」

◆1月12日(日) 【明和町】

◎縄文カレンダーワークショップ

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」

◆1月19日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハさため・ツルギナのアヤ」

◆1月24日 【志摩】ホツマなんばり勉強会

◆1月28日(火・旧暦大晦日)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半

◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」

◆1月29日(水・旧暦元旦) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの17~19アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ18アヤ「オノコロとマジナフのアヤ」

◆2月16日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ23アヤ「ミハさため・ツルギナのアヤ」

◆2月18日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』

◎内容:ホツマツタヱ12アヤ「アマガツのアヤ」

◆2月19日(水) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの17~19アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ19アヤ「ノリノリ・ヒトヌキマのアヤ」

◆3月4日(火)【志摩】ホツマなんばり勉強会

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半

◆3月16日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」前半

◆3月21日(金) 【明和町】

◎縄文カレンダーワークショップ

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半

◆3月25日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』

◆3月26日(水) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ20アヤ「スメミマコ・トクサヱルアヤ」

◆4月11日(金)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】

◎内容【アワウタのお話】

◆4月13日(日) 【明和町】

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」

◆4月15日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」

◆4月18日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半

◆4月20日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」後半

◆4月22日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半

◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」

◆4月23日(水) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ21アヤ「ニハリミヤ・ノリサタムアヤ」

◆5月9日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」

◆5月12日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】

◎内容【縄文のワカの叡智お話】ホツマツタヱの1アヤ

◆5月13日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル・ノトコトのアヤ」

◆5月18日(日) 【明和町】

◎縄文カレンダーワークショップ

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」

◆5月25日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ24アヤ「コヱクニ・ハラミヤマのアヤ」後半

◆5月27日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』

◎内容:ホツマツタヱ13アヤ「ワカヒコ・イセススカのアヤ」

◆5月28日(水) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ21アヤ「ニハリミヤ・ノリサタムアヤ」

◆6月9日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】

◎内容【縄文の尊き祖先の軌跡】

ホツマツタヱの2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」

婚儀の際の「ミキ(お酒)」の謂れを、「宇宙のはじまり」から説いています。

初代アマカミ・クニトコタチから七代イサナギ・イサナミまでの歴史と

ヒマナツリの起源についてのお話も!

※対面参加も可能です。(大阪市北区)

◆6月10日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ15アヤ「ミケヨロズ ナリソメのアヤ」

◆6月13日(金)【志摩】ホツマなんばり勉強会

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」後半

◆6月15日(日) 【明和町】

◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」

◆6月20日(金) 【志摩】あめつちの館2F遊なぎ

◎内容:ホツマツタヱ1アヤ「キツのナとホムシさるアヤ」前半

◆6月22日(日) 【多気】菜食ゆにわ

◎縄文・ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ25アヤ「ヒコミコト チおヱルのアヤ」

◆6月24日(火)【東京】久我山LaniHonua

『ヲシテ勉強&お話会』 13時半〜16時半

◎内容:ホツマツタヱ14アヤ「ヨツキノル ノトコトのアヤ」

◆6月25日(水) 【飯能】名栗の杜

◎ホツマツタヱの20~22アヤ 古代の叡知への誘い

◎内容:ホツマツタヱ22アヤ「オキツヒコ ヒミツのハラヒ」

◆7月7日(月)オンライン【縄文ヲシテ勉強会】

◎内容【あなにえや再興の軌跡】

ホツマツタヱの3アヤ「ヒヒメ ミヲうむトノのアヤ」

◆7月8日(火) 【大紀町】ゲストハウスなごみ

◎ほつまことほぎ勉強会

◎内容:ホツマツタヱ16アヤ「ハラミツツシムオビのアヤ」

◆7月13日(日) 【明和町】

◎内容:ホツマツタヱ2アヤ「アメナナヨ トコミキのアヤ」