バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

リーンアウトを考える

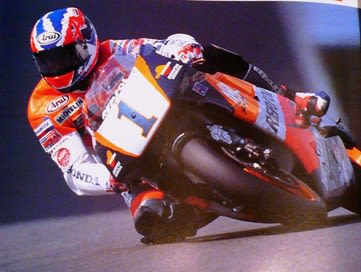

(1995年イギリスグランプリ優勝のミックドゥーハン。右と左でフォームが違うという個性的スタイル。教科書的フォームのみが最速ではないことを証明して見せた。*出典『ライダースクラブ』№258、1995年10月号、164頁)

グリップ感を高めるライディング、今回はライディングフォームの中の「リーンアウト」について考えます。

リーンアウトとは、車体の傾きよりもライダーの上体が立ち、バイクだけが強く寝ているように見える状態のライディングフォームです。

下の写真はその意味では3枚ともリーンアウトといってよいでしょう。

しかし、ライディング本来の意味からいえば、ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線の延長線上にあるのがリーンウィズ。

ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線より内側にあるのがリーンイン。

そして、ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線より外側にあるのがリーンアウトです。

さて、下の3枚の写真、A~Cと名づけてみましたが、これはそのまま速度域の低い順になっています。

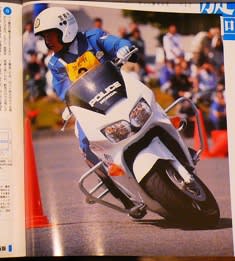

Aは白バイ大会のパイロンターン。

Bはワインディングでのヘヤピンカーブ。

Cはサーキット。オーストラリア・フィリップアイランドサーキットですが、おそらく回り込んだ低速コーナーです。

速度は推定(あくまで私の推定に過ぎません)A=10~15㎞/h 、B=40~60㎞/h C=70~100㎞/h

写真A

写真A  写真B

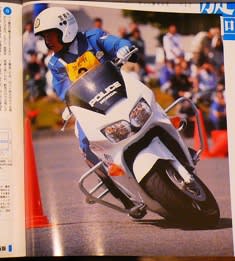

写真B

写真Aを見ます。

ほとんど慣性力の働かない超低速域。リーンアウトによって遠心力と釣り合うポイント以上にバイクの車体は傾けられています。

バイクは傾ければ前輪に舵角が付く構造。大きく傾いた車体には舵角が付き、傾いたことにより前輪の接地面が前方に移動し、そのことでさらに実舵角が大きくなっていることが写真からお分かりでしょうか。

極低速リーンアウト、それは慣性による安定感が得られない速度域で、舵角で曲がる方法。

重心位置をあまり内側に入れないようにライダーが外側に位置し、車体を積極的に傾けてさらに舵角を付け、くるっと小回りしていく走法です。

写真Bでは、写真Aに比べて前輪の舵角がそれほど付いていません。

時速も30㎞/hを過ぎる頃から慣性力が大きくなってライダーは車体に身を任せられるようになってきます。この慣性力・遠心力とバンクによる内向力がバランスして、舵角は極端に付くことなく、両輪でバランスして旋回していく実感を、ライダーは得られるようになってきます。

この写真でライダーの(故)前田淳選手は、それでも車体本来の荷重設定域よりはるかに低い遠心力に対して、リーンウィズのバランスから意図的にさらに車体をバンクさせ、舵角と傾きによる内向力の向上を狙ってリーンアウトに持ち込んでいます。

公道のヘヤピンでは、ハングオフするまで速度を上げ、両輪のグリップをフルに使っての旋回では、最新のスポーツバイクでは速度が上がりすぎてしまいます。

また、そのマージンを残さない純スポーツ的走りでは、何かあったときに回避するだけの余力が残せません。

そこで、人車総合の重心位置と接地面のなす実バンク角はやや浅めにとどめ、バイクだけを大きく傾けてタイヤのグリップ能力を駆使し、インベタでぐりっと向きを変えてしまい、向きが変わり次第全開で加速する、というのが前田選手の公道攻略のここでのパターンなのです。

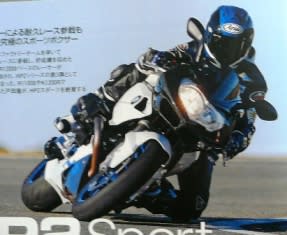

写真C

写真C

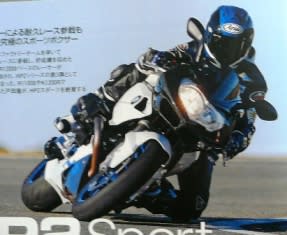

写真Cは、最新のBMW、HP2Sportをサーキットで走らせる戸田隆選手。

一見、下半身がリーンインで上半身はリーンアウトに見えます。

ここはおそらくフィリップアイランドサーキットの左ヘヤピン。

車速は写真A,Bに比べかなり高く、普通のストリートマシンなら、大きくハングオフして旋回していくコーナーです。

しかし、この写真でお分かりのように、このマシンはレーシングスリックでなく、公道用の市販タイヤを履いており、かつ、高速サーキット、フィリップアイランドに合わせたサスセッティングでは、フルバンク、リーンインの旋回バランスにぴったりの姿勢までサスを沈めるにはこのコーナーは小さすぎるのでしょう。

そこで、基本的にリーンインで慣性力を生かしてコーナーに進入、旋回に入ると、意図的にステアリングヘッドをイン側に倒しこみ、車体のバンク角と舵角を生かした比較的小回りな旋回に持ち込もうとしています。同じ旋回バランスから車体のヘッドを倒しこんだ分、上体を立ててバランスしています。

低速コーナーでのこの走りは、ミック・ドゥーハン選手や、(故)阿部典史選手もよく見せていました。

上体がリーンアウトに見えても、実際の旋回バランスはリーンウィズか、ややリーンインになっているはずです。

このあたりが、見た目リーンアウトのコーナリングフォームの旋回速度の上限。

これ以上速度が上がり、遠心力が大きくかかる高速コーナリングになると、実バンクより外側にあるライダーの上体がバイクをアウト側に引き起こすように働いてしまい、旋回半径を小さくできません。(図左)

それくらいの速度では、やはり重心を低く、バイクより内側に位置し、タイヤの強力なグリップ力を生かして思い切り横Gをかけ、コーナリングフォースを生み出す走り、つまり、リーンインが、有効です。(図右)

ただ、公道でこれをやると、旋回速度はとてつもなく速くなります。また、最近のスーパースポーツとハイグリップ公道用タイヤは、その乗り方を許容してしまう、とんでもないポテンシャルを持っています。

最新のスーパースポーツを公道で走らせる範囲内では、写真Bの前田流の走り方が速度が上がりすぎずにいいのではないでしょうか。

(もちろん、これは一般論です。よく知っている峠道を、周囲の状況も確認してから攻める場合は、この限りでない場合もあると思います。しかし、あくまでセイフティライドで!)

つまり、リーンアウトは、遅い人の走らせ方ではなくて、普通の中速コーナー程度なら十分に実用的な、いや、旋回力の高いスーパースポーツなら全域で有効な旋回戦術なのです。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

グリップ感を高めるライディング、今回はライディングフォームの中の「リーンアウト」について考えます。

リーンアウトとは、車体の傾きよりもライダーの上体が立ち、バイクだけが強く寝ているように見える状態のライディングフォームです。

下の写真はその意味では3枚ともリーンアウトといってよいでしょう。

しかし、ライディング本来の意味からいえば、ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線の延長線上にあるのがリーンウィズ。

ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線より内側にあるのがリーンイン。

そして、ライダーの重心がバイクの接地点とバイクの重心の線より外側にあるのがリーンアウトです。

さて、下の3枚の写真、A~Cと名づけてみましたが、これはそのまま速度域の低い順になっています。

Aは白バイ大会のパイロンターン。

Bはワインディングでのヘヤピンカーブ。

Cはサーキット。オーストラリア・フィリップアイランドサーキットですが、おそらく回り込んだ低速コーナーです。

速度は推定(あくまで私の推定に過ぎません)A=10~15㎞/h 、B=40~60㎞/h C=70~100㎞/h

写真A

写真A  写真B

写真B写真Aを見ます。

ほとんど慣性力の働かない超低速域。リーンアウトによって遠心力と釣り合うポイント以上にバイクの車体は傾けられています。

バイクは傾ければ前輪に舵角が付く構造。大きく傾いた車体には舵角が付き、傾いたことにより前輪の接地面が前方に移動し、そのことでさらに実舵角が大きくなっていることが写真からお分かりでしょうか。

極低速リーンアウト、それは慣性による安定感が得られない速度域で、舵角で曲がる方法。

重心位置をあまり内側に入れないようにライダーが外側に位置し、車体を積極的に傾けてさらに舵角を付け、くるっと小回りしていく走法です。

写真Bでは、写真Aに比べて前輪の舵角がそれほど付いていません。

時速も30㎞/hを過ぎる頃から慣性力が大きくなってライダーは車体に身を任せられるようになってきます。この慣性力・遠心力とバンクによる内向力がバランスして、舵角は極端に付くことなく、両輪でバランスして旋回していく実感を、ライダーは得られるようになってきます。

この写真でライダーの(故)前田淳選手は、それでも車体本来の荷重設定域よりはるかに低い遠心力に対して、リーンウィズのバランスから意図的にさらに車体をバンクさせ、舵角と傾きによる内向力の向上を狙ってリーンアウトに持ち込んでいます。

公道のヘヤピンでは、ハングオフするまで速度を上げ、両輪のグリップをフルに使っての旋回では、最新のスポーツバイクでは速度が上がりすぎてしまいます。

また、そのマージンを残さない純スポーツ的走りでは、何かあったときに回避するだけの余力が残せません。

そこで、人車総合の重心位置と接地面のなす実バンク角はやや浅めにとどめ、バイクだけを大きく傾けてタイヤのグリップ能力を駆使し、インベタでぐりっと向きを変えてしまい、向きが変わり次第全開で加速する、というのが前田選手の公道攻略のここでのパターンなのです。

写真C

写真C写真Cは、最新のBMW、HP2Sportをサーキットで走らせる戸田隆選手。

一見、下半身がリーンインで上半身はリーンアウトに見えます。

ここはおそらくフィリップアイランドサーキットの左ヘヤピン。

車速は写真A,Bに比べかなり高く、普通のストリートマシンなら、大きくハングオフして旋回していくコーナーです。

しかし、この写真でお分かりのように、このマシンはレーシングスリックでなく、公道用の市販タイヤを履いており、かつ、高速サーキット、フィリップアイランドに合わせたサスセッティングでは、フルバンク、リーンインの旋回バランスにぴったりの姿勢までサスを沈めるにはこのコーナーは小さすぎるのでしょう。

そこで、基本的にリーンインで慣性力を生かしてコーナーに進入、旋回に入ると、意図的にステアリングヘッドをイン側に倒しこみ、車体のバンク角と舵角を生かした比較的小回りな旋回に持ち込もうとしています。同じ旋回バランスから車体のヘッドを倒しこんだ分、上体を立ててバランスしています。

低速コーナーでのこの走りは、ミック・ドゥーハン選手や、(故)阿部典史選手もよく見せていました。

上体がリーンアウトに見えても、実際の旋回バランスはリーンウィズか、ややリーンインになっているはずです。

このあたりが、見た目リーンアウトのコーナリングフォームの旋回速度の上限。

これ以上速度が上がり、遠心力が大きくかかる高速コーナリングになると、実バンクより外側にあるライダーの上体がバイクをアウト側に引き起こすように働いてしまい、旋回半径を小さくできません。(図左)

それくらいの速度では、やはり重心を低く、バイクより内側に位置し、タイヤの強力なグリップ力を生かして思い切り横Gをかけ、コーナリングフォースを生み出す走り、つまり、リーンインが、有効です。(図右)

ただ、公道でこれをやると、旋回速度はとてつもなく速くなります。また、最近のスーパースポーツとハイグリップ公道用タイヤは、その乗り方を許容してしまう、とんでもないポテンシャルを持っています。

最新のスーパースポーツを公道で走らせる範囲内では、写真Bの前田流の走り方が速度が上がりすぎずにいいのではないでしょうか。

(もちろん、これは一般論です。よく知っている峠道を、周囲の状況も確認してから攻める場合は、この限りでない場合もあると思います。しかし、あくまでセイフティライドで!)

つまり、リーンアウトは、遅い人の走らせ方ではなくて、普通の中速コーナー程度なら十分に実用的な、いや、旋回力の高いスーパースポーツなら全域で有効な旋回戦術なのです。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « ロードヒーテ... | 2月末、雪の街。 » |

人それぞれや場所、道によっても様々・・・

この楽しさ、若い頃に気付けてればな~と思ったりもします^^;

あまりフォームを意識して乗った事がないんですが

低速でのリーンアウトは乗れてる感がありますが

高速のリーンアウトには今ひとつしっくりきません^^;

一体感がわかないというか・・・僕だけですかね(笑)

めろんさんの愛車、XJR1300ですと、低速リーンアウト、中速リーンウィズ、高速リーンインで、きれいに気持ちよくいけると思います。

高速リーンアウトは、設定荷重の高いスーパースポーツ向きの乗り方だと思いますので…。

まして白バイでは、30㎞/h程のコーナリングでもバンク角を稼ぐためにリーンインしてますので、めろんさん書かれている通りで、道により、人により、さまざまだと思います。

めろんさん、ライディングスクールなどで、めきめき腕を上げてる最中ですよね!

私はここ10年間、ライテクは下降続きな感じなので、今年は是非ライテク再練習!年齢に応じたライテクの自己開発など、してみたいなと思っています。

公道で実践するのは難しいし、自重が求められますが、少しでもイイ走りができるように日々精進してます。

自分も理論的に解釈して感性と巧く融合させてバイクライフを楽しみたいです。

なるほど、切り替えしやμ変化の激しい公道では、ハイスピードリーンアウトは賢明で実戦的(文字通りの意味で!)な方法かもしれませんね。

ハイスピードリーンアウトは、私の場合全くものになっていないので、記事にも「書けてない」ところが多かったと思います。いつかまた、トライしてみたいと思います。

昔、「カワサキグッドライダースクール」というイベントが広島であり、その講師(一日校長)に塚本選手が来ていて、直接後ろに乗せてもらったり、話をうかがったりしたことがありました。

10年以上たった今でも、その印象ははっきり残っています。

カワサキ系のライダーは(実はどのメーカーのライダーもそうかもしれないのですが)、バイクを降りると静かな物腰で、走らせると<侍>的なイメージの人が多いような気がしています。

私の勝手なイメージですが、柳川選手はその代表格だと感じています。

引き出しが増えるほど、安全マージンも増し、ライディングの楽しみも増しますよね。

走行アベレージが驚くほど低いうえに最近は走りながらでも景色ばっかり見てて、「走りはどうした!」状態の私ですが、今年は徐々にライテクリハビリを図りたいと思います。(何回も言ってますが。)

前はそれが「何となく」わかっていた「つもり」だったんですが、今回こちらの記事を読み終わった時、理解出来ました。

自分の岐阜平野部ではレンゲの新芽で田んぼが覆われる頃になりました。

体調が回復したら、ゆっくりと実践して試してみたいです。

前田淳選手、マン島での事故でなくなった時にはかなりショックでした。

前田選手の「ハイパーリーンアウト」走法は、公道での低速コーナーで、シャシー剛性にもタイヤグリップにも十分余裕があることを前提としてあえて逆ハンでフロント周りをこじって寝かせて旋回する方法を取っていました。

このライテクが成立するには、軽い車体、高いグリップ力、高いシャシー剛性の3拍子が揃っていなくてはだめで、21世紀マシンの乗り方といえるのではないでしょうか。

しかし、我々の普通のペースでは、低・中速コーナーでのリーンアウトはありだと思います。

みはまさんは岐阜県の平野部にお住まいなんですね。

もうレンゲの花で田んぼが覆われる時期なんですね。

ひな祭りも終わったし、そういう時期か…。

北海道は今週はずっと雪マークの週間予報です。

日本は広いですね。

実は乗り始めの頃、安全運転講習会でパイロンスラロームから覚えてしまったため、ステアリングをこじる&ハイパーリーンアウト走法に影響されて、フロント依存のコーナーリングになっていました。

自分の師匠に

「みはまさんのコーナリングはフロントに依存しすぎていますよ。

GPZのような重量級でその走り方では、フロントからスリップダウンする確率が高いです。」

との指摘を受けました。

ちょっとハイペースな領域でのコーナリングを見てもらってでの話だったのですが、GPZの重量と剛性からくる意味もあるんだなぁ、と納得しました・・・。

実は、北海道へ行った目的の一つに車関係のネットで知り合った札幌周辺、美唄、常呂の方に会うためと言うことと、中標津にお土産や自動車部品でいつもお世話になっている友達がおります。

自分もいろいろお伝えしたく、ブログを持ってみようかなと思いました。

スピードが上がり、慣性モーメントもかなり大きくなり、タイヤのグリップもかなり使うようになってくると、GPZはリヤ主体の方が明らかによく曲がるようになると思います。

大きな減速Gをかけながらコーナーの前半をフロント主体で旋回していく…という走りには、やはり向いていないように思いマス。

公道で、普通にいうちょっと速めのペースでは、別にどう乗っても走れてしまうんですが、何かあったときの対応の幅と、安全マージン(似たようなものですが)を考えると、荷重が大きい域ではリヤ乗りがふさわしい車体だと思っています。

それにしてもGPZはやはり重いですね。

そしてペースが遅ければ見た目よりは低速コーナーでくるくる回りやすい(Uターンくらいになるとてきめん苦手ですが)バイクだと思います。

車の整備を10年以上なさっているんですね。

そっちも奥が深そうですね!

私整備はからっきしダメです…。