バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

ステア特性と補正1 トレール

気持ちよく、スムーズに走るための、バイクのステア特性の理解と補正。

今日は、ちょっと理屈の話です。

☆☆注意☆☆☆☆☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バイクの曲がり方が気持ちよくない。

曲がってるとき、何か力んでたり、どこか無理がある気がする。

なんだかタイヤが悲鳴を上げてるような気がする。

そんなときは、ライダーが、バイクの曲がる特性を「邪魔して」、曲がりにくくしている可能性があります。

バイクはバランスの乗り物。本来、そんなに力はいらないのです。

バイクはそれ自身が持っている舵取り機能によって、勝手にフロントの舵を切りながら走るようにできています。

極低速を除けば、ライダーがハンドルに入力するのは、振れを収めるめるためや、もともとバイクの持っている首振り機能、セルフステア機能を補助するため。

レースになれば、増し切りだの、逆ハン当てだの、さまざまに言われますが、一般ライダーでは、むしろハンドルを切るのは押し歩きとUターンのための据え切りだけで、理想を言えばハンドルには手をそっと添えるだけで何もしないのが一番効率がいい状態なのです。

(くどいようですが、現実には状況に応じていろいろ入力することになります。)

バイクのステアリングはライダーがハンドルで切るのではなく、走っている車体を傾けることによって自然に切れるものだ。言い換えれば、車体を傾けることで前輪に舵角をつけることがバイクのステアの方法だ。 …と、言えます。

そしてその、車体を傾けることによってバイクが自動的に舵を切ることを「セルフステアリング」とも言います。

このセルフステアリングを生かして曲がっていくことが、バイクにとって最も無理のない、気持ちいい旋回を生むことになります。

このあたりのことは、もういろんな雑誌や本で言い尽くされていますね。

さて、そのセルフステアリングの舵の切り方なんですが、前回の記事で私は、

どうして一番前にある前輪が、前から引っ張られて曲がるのか?

そして、そのことと、セルフステアとは何か関係があるのか?

今日はそのお話です。

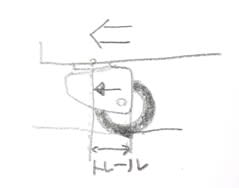

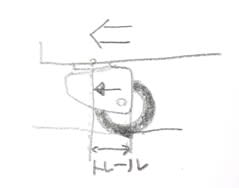

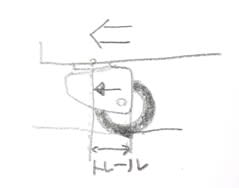

図1

図1

スーパーのかごを載せて押す台車、荷物を載せて運ぶ台車、乳母車の前輪の舵取り機構、これらは「キャスター」と呼ばれる首をぐるぐると自由に回せる車軸の発明によって、飛躍的に押しやすく、便利になりました。

(大)昔の乳母車は舵取り機構のない、四隅に車輪が付いただけのもので、これを曲げるのにはかなり力やコツが必要でしたね。

上の図1はその「キャスター」の部分を模式的に描いたものです。

スーパーの台車でも、乳母車でも、四輪全部にキャスターがついたものより、前側2輪だけにキャスターが付いたものが断然押しやすいです。

後ろ2輪にキャスターが付いていても押せますが、慣れるまでなかなか難しい。やはり自動車のように前にキャスターが一番押しやすく、向きを変えやすい。

そこで、そのキャスターの作りですが、

図の上の本体と接合しているすぐ下の部分にベアリングが入っていて、下の車輪と車軸受け自体が自由にぐるぐる回るようになっています。

そして、ここがポイントなのですが、「キャスター」本体の回転軸と、キャスターの下部の車輪の軸とが、まっすぐ下ではなく、ずれています。

このズレが、台車の方向転換を簡単にしている秘密なのです。

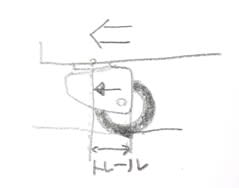

図1(再掲)

図1(再掲)

今、図で右から左に台車が押されていたとします。

すると、台車と接合している部分が左に行こうとするので、車軸と車輪は遅れて、引っ張られるように左に進みますよね。

では、もし急に台車が左から右に動き始めたらどうなるでしょう。

そうです。「キャスター」はくるっと回転して反対向きになり、車軸・車輪を左側に残した形で右に引っ張られて転がっていくことになります。

ではでは、台車が左に進みながらわずかに向きを変えたら?

――どんな場合でも、車軸、車輪は、台車の進行によって一番遅れて付いていくような向きに変わって、ころころと車輪を転がしながら進みますよね。

もうお分かりでしょう。

バイクの前輪の舵取り機構も、原理的にはこのキャスターの首振りと同じなのです。

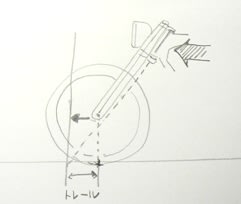

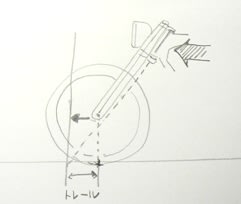

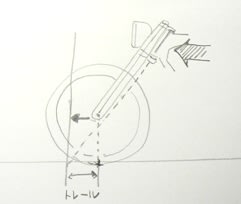

図2

図2

図2は、バイクの一般的なフロント周りを略して描いたものです。

バイクの前輪は、フロントフォークの下端で車軸を保持され、上端で車体とつながれています。

舵を切るときは、フロントフォークごと首を振ります。

その首を振る回転軸は、車体(フレーム)のステアリングヘッドと呼ばれる部分です。

ここが、上の「キャスター」の台車との接合部分、ぐるぐる回るベアリングの部分に当たりますね。

このステアリングヘッドのぐるぐる回る回転軸は、上の「キャスター」の例とは違って角度が付いています。斜めになっていますね。

しかも、ステアリングヘッドと前輪とをつなぐフロントフォークは、ステアリングヘッドの真横にあるのではなく、2本とも少し前に出されています。この、フロントフォークが前に出されてることを「オフセット」といいます。

このまま静止状態でハンドルを切ろうとすると、例えば左に切るときなら、ステアリングヘッドの傾きとオフセットから、右のフォークが持ち上がり、左のフォークが下がっていくような、車体をねじるような力が加わることがわかると思います。

もし、ステアリングヘッドが垂直で、オフセットがゼロなら、フロントタイヤはただぐりぐりと回転するはずですね。

この角度の設定が、まずひとつはバイクのハンドリングを作るファクターになっています。

バイクが直立しているときはフロントフォークはまっすぐ向きたがりますし、バイクが左に傾くと舵は左に切れているほうが自然な状態になりますね。

また、ステアリングヘッドとフロントタイヤの接地点とを比較してみましょう。

たしかに、前輪の接地点は、ステアリングヘッドより前にあります。

バイクは前輪が一番前にありますよね。

でも、ここはバイクのステア特性を考える場。

バイクのステアリングは、ステアリングヘッドを回転軸として切れていくのですから、ここで問題となるのは、「タイヤの接地点がステアリング軸と比較してどこにあるか」なのです。

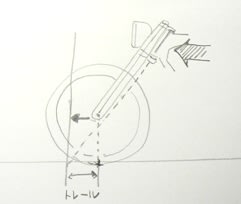

図2(再掲)

図2(再掲)

つまり、ステアリングヘッドの軸を延長して路面と接するポイントと、フロントタイヤの接地点とを比べないといけません。

すると…!?

なんということでしょう。フロントタイヤの接地点は、ステアリングの回転軸よりも後ろにあるではありませんか!

パンパカパーン!

つまり、バイクのフロントタイヤも、台車の車輪と同じように、車体の進行に遅れて、車体側から引っ張られて回転しながら進んでいたのです!!

これが、「バイクの前論は前から引っ張られて転がっている」ということの意味です。

この前にあるタイヤの方が実は車体の進行に遅れて引っ張られているという現象は、ステアリングヘッドが斜めになっているからこそ生じた現象です。このステアリングヘッドの傾きの角度を「キャスター角」と言います。

そして、ステアリングヘッドの延長線が路面に接する点とフロントタイヤの接地点との距離を「トレール」と呼びます。

バイクはこのキャスター角とトレールのために、車体の傾きに促されて自然にハンドルが切れ、舵角がついて旋回していくように設計されているのです。

ちょっとGPZの写真でおさらいしてみましょう。

後輪の接地点をA、前輪の接地点をBとしています。

フロントフォークのやや後ろにフロントフォークと平行に描かれた赤い点々のラインがステアリングヘッドの傾いた回転軸です。

この回転軸の傾きが「キャスター」(キャスター角)

その軸の接地点Cと、フロントタイヤの接地点Bとの距離が「トレール」。

トレールには適切な長さというものがあり、長すぎても、短すぎてもとても走れたものではなくなります。長すぎるとステアレスポンスが後れすぎて危険。短すぎるとハンドリングが神経質すぎて、非常に危険。

キャスター角もまた適正な値があります。これらはすべて相関しあっていて、単独の数値のみで車体バランスやステア特性を断定することはできません。

例えば、最近のビューエルはキャスターが21°と信じられないくらい立っていますが、車体の重心位置とトレール等との総合的バランスが取れているので、クイックでありながらも直進安定性は保たれています。

話を元に戻しましょう。

バイクのフロントタイヤは、バイクの持つキャスターとトレールにより、図で言うとC-Eのラインにタイヤの接地点Bが前から引っ張られるような形で転がっているのだという点、合点していただけましたでしょうか。

ところで、後輪の接地点Aから、車体の中の白い点D(□じゃなく、Dなんです…)を通ってステアリング軸の延長であるラインとE点で直交するA-Eのライン。これは何でしょうか。

点Dはエンジンのクランクシャフト付近。バイクの中で一番重いエンジン。その中でも一番重くて大きなクランクシャフトがエンジン内で毎分数千回転で高速回転しているのですから、その慣性モーメントは非常に大きいもの。つまり、この白い点は、走っているバイクの中で一番動きにくい点です。

バイクをリーンする(傾ける)とき、基準となる後輪の接地点と、一番動きにくいこの点D(車体の動的重心もほぼこのあたりにあります。)を結ぶ線は、そう、このCーEのラインを回転軸として、車体を傾けていく「ロール軸」です。

(説明文章が長いので、便宜のため、図版をそれぞれ再掲しています。)

そして後輪を回転させて得るバイクの駆動力は、車体全体としては重心に働くわけですから、後輪の接地点と動的重心点Dを結ぶロール軸はそのままバイクが前進しようとする力の中心軸となっている線なのです。

このA-Dのラインは、ステアリングヘッドの下端あたりでステア軸のC-Eラインと直交します。

ここが直交しているからこそ、加速中でも流していても、減速中でも、バイクのハンドリングは破綻することなく走り続けることができるのです。

だから、基本的に重心が高いバイクはロール軸が起きていてキャスター角は寝、重心が低いバイクはロール軸が低く、キャスターは立ち気味となります。

(必ずしもそうなっていないバイクもあります。例えばハーレーダビッドソンのVロッドなどは低い重心と寝たキャスター角を持ち、ハンドリングがきちんと設計されています。)

まとめると、バイクのステアリングは、A-Eのライン上に働く駆動力によって、ステアリングヘッドからのE-Cラインが押され、それに引っ張られるように遅れてフロントタイヤがB点で転がっていく仕組みになっているのです。

ライダーは車体を正しくロール(傾ける)することにより、A-Eラインの方向を変え、その結果としてフロントの舵角をつけて、安定してコーナリングしていくのです。

現実には逆ハン、切り増し、その他いろいろな要素が入ります。しかし、原理的に言えば、バイクのステア特性のコントロールとは、いかにセルフステアを自然なものとするか、いかにA-Eライン、ロール軸を方向転換させていくか、いかにバイクをバンクさせていくか、そのコントロールに尽きるのです。

次回、「オーバーステア」、「アンダーステア」についてお話します。

*今日の記事中にある「ロール軸」等については、「ライテク インデックスⅠ」から該当記事などをお読みになり、参考にしてください。

本日は時間の都合上できませんが、近いうちにキーワードのいくつかから参考になる旧記事へと飛べるリンクを付けたいと思います。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(ブログトップページへ。)

今日は、ちょっと理屈の話です。

☆☆注意☆☆☆☆☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

バイクの曲がり方が気持ちよくない。

曲がってるとき、何か力んでたり、どこか無理がある気がする。

なんだかタイヤが悲鳴を上げてるような気がする。

そんなときは、ライダーが、バイクの曲がる特性を「邪魔して」、曲がりにくくしている可能性があります。

バイクはバランスの乗り物。本来、そんなに力はいらないのです。

バイクはそれ自身が持っている舵取り機能によって、勝手にフロントの舵を切りながら走るようにできています。

極低速を除けば、ライダーがハンドルに入力するのは、振れを収めるめるためや、もともとバイクの持っている首振り機能、セルフステア機能を補助するため。

レースになれば、増し切りだの、逆ハン当てだの、さまざまに言われますが、一般ライダーでは、むしろハンドルを切るのは押し歩きとUターンのための据え切りだけで、理想を言えばハンドルには手をそっと添えるだけで何もしないのが一番効率がいい状態なのです。

(くどいようですが、現実には状況に応じていろいろ入力することになります。)

バイクのステアリングはライダーがハンドルで切るのではなく、走っている車体を傾けることによって自然に切れるものだ。言い換えれば、車体を傾けることで前輪に舵角をつけることがバイクのステアの方法だ。 …と、言えます。

そしてその、車体を傾けることによってバイクが自動的に舵を切ることを「セルフステアリング」とも言います。

このセルフステアリングを生かして曲がっていくことが、バイクにとって最も無理のない、気持ちいい旋回を生むことになります。

このあたりのことは、もういろんな雑誌や本で言い尽くされていますね。

さて、そのセルフステアリングの舵の切り方なんですが、前回の記事で私は、

本来、バイクは二輪ですが、車体全体と後輪は同じ向きに固定され(サスで上下にスイングしますが)、前輪はフロントフォークとともに首を振る、そんな仕組みです。と言いました。

それはスーパーのかごを入れて押すキャスター台車を縦に割って二輪にしたようなもの。

車体の一番前にあるフロントタイヤは、そのキャスター角とトレールによって、さらに前方から「引っ張られて転がる」ようにできています。

どうして一番前にある前輪が、前から引っ張られて曲がるのか?

そして、そのことと、セルフステアとは何か関係があるのか?

今日はそのお話です。

図1

図1スーパーのかごを載せて押す台車、荷物を載せて運ぶ台車、乳母車の前輪の舵取り機構、これらは「キャスター」と呼ばれる首をぐるぐると自由に回せる車軸の発明によって、飛躍的に押しやすく、便利になりました。

(大)昔の乳母車は舵取り機構のない、四隅に車輪が付いただけのもので、これを曲げるのにはかなり力やコツが必要でしたね。

上の図1はその「キャスター」の部分を模式的に描いたものです。

スーパーの台車でも、乳母車でも、四輪全部にキャスターがついたものより、前側2輪だけにキャスターが付いたものが断然押しやすいです。

後ろ2輪にキャスターが付いていても押せますが、慣れるまでなかなか難しい。やはり自動車のように前にキャスターが一番押しやすく、向きを変えやすい。

そこで、そのキャスターの作りですが、

図の上の本体と接合しているすぐ下の部分にベアリングが入っていて、下の車輪と車軸受け自体が自由にぐるぐる回るようになっています。

そして、ここがポイントなのですが、「キャスター」本体の回転軸と、キャスターの下部の車輪の軸とが、まっすぐ下ではなく、ずれています。

このズレが、台車の方向転換を簡単にしている秘密なのです。

図1(再掲)

図1(再掲)今、図で右から左に台車が押されていたとします。

すると、台車と接合している部分が左に行こうとするので、車軸と車輪は遅れて、引っ張られるように左に進みますよね。

では、もし急に台車が左から右に動き始めたらどうなるでしょう。

そうです。「キャスター」はくるっと回転して反対向きになり、車軸・車輪を左側に残した形で右に引っ張られて転がっていくことになります。

ではでは、台車が左に進みながらわずかに向きを変えたら?

――どんな場合でも、車軸、車輪は、台車の進行によって一番遅れて付いていくような向きに変わって、ころころと車輪を転がしながら進みますよね。

もうお分かりでしょう。

バイクの前輪の舵取り機構も、原理的にはこのキャスターの首振りと同じなのです。

図2

図2図2は、バイクの一般的なフロント周りを略して描いたものです。

バイクの前輪は、フロントフォークの下端で車軸を保持され、上端で車体とつながれています。

舵を切るときは、フロントフォークごと首を振ります。

その首を振る回転軸は、車体(フレーム)のステアリングヘッドと呼ばれる部分です。

ここが、上の「キャスター」の台車との接合部分、ぐるぐる回るベアリングの部分に当たりますね。

このステアリングヘッドのぐるぐる回る回転軸は、上の「キャスター」の例とは違って角度が付いています。斜めになっていますね。

しかも、ステアリングヘッドと前輪とをつなぐフロントフォークは、ステアリングヘッドの真横にあるのではなく、2本とも少し前に出されています。この、フロントフォークが前に出されてることを「オフセット」といいます。

このまま静止状態でハンドルを切ろうとすると、例えば左に切るときなら、ステアリングヘッドの傾きとオフセットから、右のフォークが持ち上がり、左のフォークが下がっていくような、車体をねじるような力が加わることがわかると思います。

もし、ステアリングヘッドが垂直で、オフセットがゼロなら、フロントタイヤはただぐりぐりと回転するはずですね。

この角度の設定が、まずひとつはバイクのハンドリングを作るファクターになっています。

バイクが直立しているときはフロントフォークはまっすぐ向きたがりますし、バイクが左に傾くと舵は左に切れているほうが自然な状態になりますね。

また、ステアリングヘッドとフロントタイヤの接地点とを比較してみましょう。

たしかに、前輪の接地点は、ステアリングヘッドより前にあります。

バイクは前輪が一番前にありますよね。

でも、ここはバイクのステア特性を考える場。

バイクのステアリングは、ステアリングヘッドを回転軸として切れていくのですから、ここで問題となるのは、「タイヤの接地点がステアリング軸と比較してどこにあるか」なのです。

図2(再掲)

図2(再掲)つまり、ステアリングヘッドの軸を延長して路面と接するポイントと、フロントタイヤの接地点とを比べないといけません。

すると…!?

なんということでしょう。フロントタイヤの接地点は、ステアリングの回転軸よりも後ろにあるではありませんか!

パンパカパーン!

つまり、バイクのフロントタイヤも、台車の車輪と同じように、車体の進行に遅れて、車体側から引っ張られて回転しながら進んでいたのです!!

これが、「バイクの前論は前から引っ張られて転がっている」ということの意味です。

この前にあるタイヤの方が実は車体の進行に遅れて引っ張られているという現象は、ステアリングヘッドが斜めになっているからこそ生じた現象です。このステアリングヘッドの傾きの角度を「キャスター角」と言います。

そして、ステアリングヘッドの延長線が路面に接する点とフロントタイヤの接地点との距離を「トレール」と呼びます。

バイクはこのキャスター角とトレールのために、車体の傾きに促されて自然にハンドルが切れ、舵角がついて旋回していくように設計されているのです。

ちょっとGPZの写真でおさらいしてみましょう。

後輪の接地点をA、前輪の接地点をBとしています。

フロントフォークのやや後ろにフロントフォークと平行に描かれた赤い点々のラインがステアリングヘッドの傾いた回転軸です。

この回転軸の傾きが「キャスター」(キャスター角)

その軸の接地点Cと、フロントタイヤの接地点Bとの距離が「トレール」。

トレールには適切な長さというものがあり、長すぎても、短すぎてもとても走れたものではなくなります。長すぎるとステアレスポンスが後れすぎて危険。短すぎるとハンドリングが神経質すぎて、非常に危険。

キャスター角もまた適正な値があります。これらはすべて相関しあっていて、単独の数値のみで車体バランスやステア特性を断定することはできません。

例えば、最近のビューエルはキャスターが21°と信じられないくらい立っていますが、車体の重心位置とトレール等との総合的バランスが取れているので、クイックでありながらも直進安定性は保たれています。

話を元に戻しましょう。

バイクのフロントタイヤは、バイクの持つキャスターとトレールにより、図で言うとC-Eのラインにタイヤの接地点Bが前から引っ張られるような形で転がっているのだという点、合点していただけましたでしょうか。

ところで、後輪の接地点Aから、車体の中の白い点D(□じゃなく、Dなんです…)を通ってステアリング軸の延長であるラインとE点で直交するA-Eのライン。これは何でしょうか。

点Dはエンジンのクランクシャフト付近。バイクの中で一番重いエンジン。その中でも一番重くて大きなクランクシャフトがエンジン内で毎分数千回転で高速回転しているのですから、その慣性モーメントは非常に大きいもの。つまり、この白い点は、走っているバイクの中で一番動きにくい点です。

バイクをリーンする(傾ける)とき、基準となる後輪の接地点と、一番動きにくいこの点D(車体の動的重心もほぼこのあたりにあります。)を結ぶ線は、そう、このCーEのラインを回転軸として、車体を傾けていく「ロール軸」です。

(説明文章が長いので、便宜のため、図版をそれぞれ再掲しています。)

そして後輪を回転させて得るバイクの駆動力は、車体全体としては重心に働くわけですから、後輪の接地点と動的重心点Dを結ぶロール軸はそのままバイクが前進しようとする力の中心軸となっている線なのです。

このA-Dのラインは、ステアリングヘッドの下端あたりでステア軸のC-Eラインと直交します。

ここが直交しているからこそ、加速中でも流していても、減速中でも、バイクのハンドリングは破綻することなく走り続けることができるのです。

だから、基本的に重心が高いバイクはロール軸が起きていてキャスター角は寝、重心が低いバイクはロール軸が低く、キャスターは立ち気味となります。

(必ずしもそうなっていないバイクもあります。例えばハーレーダビッドソンのVロッドなどは低い重心と寝たキャスター角を持ち、ハンドリングがきちんと設計されています。)

まとめると、バイクのステアリングは、A-Eのライン上に働く駆動力によって、ステアリングヘッドからのE-Cラインが押され、それに引っ張られるように遅れてフロントタイヤがB点で転がっていく仕組みになっているのです。

ライダーは車体を正しくロール(傾ける)することにより、A-Eラインの方向を変え、その結果としてフロントの舵角をつけて、安定してコーナリングしていくのです。

現実には逆ハン、切り増し、その他いろいろな要素が入ります。しかし、原理的に言えば、バイクのステア特性のコントロールとは、いかにセルフステアを自然なものとするか、いかにA-Eライン、ロール軸を方向転換させていくか、いかにバイクをバンクさせていくか、そのコントロールに尽きるのです。

次回、「オーバーステア」、「アンダーステア」についてお話します。

*今日の記事中にある「ロール軸」等については、「ライテク インデックスⅠ」から該当記事などをお読みになり、参考にしてください。

本日は時間の都合上できませんが、近いうちにキーワードのいくつかから参考になる旧記事へと飛べるリンクを付けたいと思います。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(ブログトップページへ。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « ステア特性と... | 「IPONE... » |

理屈の話、すごく面白いです。

「もともとバイクの持っている首振り機能、セルフステア機能」

後輪と前輪の関係って上手く出来ていますね。

一定速度で走行中に後輪が例えば右側に傾くと、バイクは右側に曲がり始める。

ここで固定された後輪に対して操舵装置である前輪が同じ方向に追従してステアする。

そして、直進状態にあるバイクは実は絶えず細かくこの運動を繰り返してバランスしている…

こういうことは教習所で詳しく教えてほしかったです。

バイクはハンドルを切って曲がる乗り物ではありませんので薄々感づいてはいましたが、はっきりとこのイメージを持ってはいませんでした。

この理屈を意識しながら、感じながら乗るのと全く考えずに乗るのとでは安心感に雲泥の差があるではないですか。

面白すぎます。

まさに、理屈は知らなくても走らせられますが、

知ってそれを邪魔しないように、または生かすように

意識して走ると、運転がとても面白くなるし、

走行時のリスクも減っていくし、

走りの追求も、求めるものが変わっていくように思います。

知れば知るほど、面白く、

それを実践しようと工夫すればするほど面白い。

日常域でも、バイクライディングは

とても面白いものだと、思います。