バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

リーン動作 ステップ荷重2

(走り疲れたら、ちょっと一休み。それもまた、楽しいひと時。)

バイクをリーンさせるための具体的方法論、イン側ステップ荷重について考える、その2回目です。

昨日の記事で、座ったままイン側ステップを踏み込んでもそんなに傾かないのに、ステップの上に立った姿勢では、簡単に車体を傾けることができることを述べました。

両者の違いはなんでしょうか。

それはまさに着座しているかどうか。

シートに体重が載り、シートを押さえているかどうかです。

立ったまま、ステップを交互に踏み込むと、またの下でバイクが左右に傾き、バイクが蛇行しながら進む感じが体得できます。

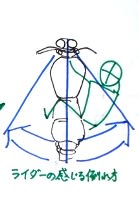

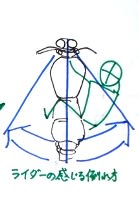

このとき、ライダーから見ると、たしかにフロント側はFタイヤの接地点ではなく、ステアリングステムのやや下くらいを支点に、ハンドルは内側に、Fタイヤはむしろ外側に振れているように感じますし、バイクの車体全体は、シートの後方ほど大きく扇状に動くように感じられます。

(立った姿勢で行うと、簡単に傾き、ステアリングも切れる。)

これが、バイクのロール軸の存在を示しているというお話はすでにしました。

さて、今の課題は、直進で直立しているバイクをコーナリングのためにバンクさせることです。

バイクのロール(=バンキング)がロール軸に沿って動くとすると(実際に動くんだけどね)、

バイク自体はシート後方を大きく扇状に振りながら内側に倒れこんでいくことになります。

立った姿勢のときは、ライダーが触れているのはステップとハンドルのみのために、シートは自由に左右に扇状に動きます。よって、左右へのバンキングも軽く感じられるわけです。

これが座ると、ライダーの上体の体重がシートに真上からかかっており、それを左右に揺らすように動かしながら傾けなくてはならなくなるため、ライダー側の体の助けがないと、ステップ荷重だけでは動かなくなります。

もちろん、立ったときには上体込みの重さがステップにかかるのに対し、座ってしまうと片足しか乗ってない状態でステップを踏むので、その荷重量の違いも無視できないくらい大きいのですが。

(座ったままイン側ステップを踏み込んでもそんなに傾かない。)

座ったままステップを踏むと、ステップは下がろうとし、バイクはロール軸を中心にロール、つまりバンクしようとします。

しかし、もしライダーが傾く方向に加勢していないと、バイクがロールしようと擦る力は、イン側の膝にタンクが強く当たる、というところで止められてしまい、バンクしないのです。

イン側ステップ荷重でバイクをバンクさせるためには、イン側ステップを踏むのと同時にライダーが自分の体重をコーナーの内側に向かって倒れこませることが必要です。そして、多くの場合、ライダーはもともと曲がるためにイン側ステップを踏んでいるので、意識しなくても同調させて体重移動をしています。

それで、イン側ステップ荷重により、バイクは見事にバンクするのです。

しかし、ステップをただ踏むことにのみ一生懸命になる真面目なライダーは、思いっきり踏み込みながらその反力で押してくるタンクを膝の内側で受け止めてしまい、「バンクしない」と感じてしまうのです。

辻司氏は、こうした勘違いをしたライダー(私もそうでした)に対し、20年以上前の本でこう書いています。

「イン側ステップを(ステップの)根本に向かって踏み込みなさい」

真下ではではなく、根本に向かって踏み込むことで、膝が自然に開き、タンクを押し返すこともなく、ライダーの重心はコーナー内側に移動して、バイクは見事にバンクできるわけです。

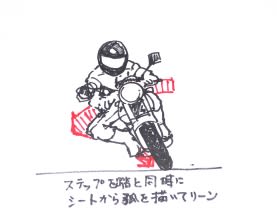

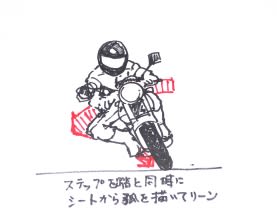

また、真下に向かって踏み込むより、根本に向かって踏み込んだほうが、ロール軸にそってステップが軸の真横から、時計の3時から5時に向かって回り込むように、弧を描いて倒れていくその軌跡に、素直に沿ったバンキングとなります。

効率もその方がいいわけです。

辻氏はバイクがバンクしたら、踏み込むのはやめて、内足には力をいれてはならないと言っていました。バンクしたら外足荷重。

これは、20年前はほぼ全てのライテク記事で強調されていたことでした。

それは、基本的には今でも有効です。

まとめると、イン側ステップ荷重によって、バイクを傾けるには、

1 イン側ステップを踏むのと同時に、ライダーの重心をコーナーの内側に倒しこんでいくように移動させる。

2 シートが弧を描いて倒れこんでいくその移動の軌跡を体で邪魔しないように、ロール軸にしたがってバンクしていく感覚をつかむ。

3 バイクが傾くことにより、前輪が自然に内側に切れるセルフステアを邪魔しないように、ハンドルからできるだけ力を抜く。

この3つが、ポイントと言えましょう。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

バイクをリーンさせるための具体的方法論、イン側ステップ荷重について考える、その2回目です。

昨日の記事で、座ったままイン側ステップを踏み込んでもそんなに傾かないのに、ステップの上に立った姿勢では、簡単に車体を傾けることができることを述べました。

両者の違いはなんでしょうか。

それはまさに着座しているかどうか。

シートに体重が載り、シートを押さえているかどうかです。

立ったまま、ステップを交互に踏み込むと、またの下でバイクが左右に傾き、バイクが蛇行しながら進む感じが体得できます。

このとき、ライダーから見ると、たしかにフロント側はFタイヤの接地点ではなく、ステアリングステムのやや下くらいを支点に、ハンドルは内側に、Fタイヤはむしろ外側に振れているように感じますし、バイクの車体全体は、シートの後方ほど大きく扇状に動くように感じられます。

(立った姿勢で行うと、簡単に傾き、ステアリングも切れる。)

これが、バイクのロール軸の存在を示しているというお話はすでにしました。

さて、今の課題は、直進で直立しているバイクをコーナリングのためにバンクさせることです。

バイクのロール(=バンキング)がロール軸に沿って動くとすると(実際に動くんだけどね)、

バイク自体はシート後方を大きく扇状に振りながら内側に倒れこんでいくことになります。

立った姿勢のときは、ライダーが触れているのはステップとハンドルのみのために、シートは自由に左右に扇状に動きます。よって、左右へのバンキングも軽く感じられるわけです。

これが座ると、ライダーの上体の体重がシートに真上からかかっており、それを左右に揺らすように動かしながら傾けなくてはならなくなるため、ライダー側の体の助けがないと、ステップ荷重だけでは動かなくなります。

もちろん、立ったときには上体込みの重さがステップにかかるのに対し、座ってしまうと片足しか乗ってない状態でステップを踏むので、その荷重量の違いも無視できないくらい大きいのですが。

(座ったままイン側ステップを踏み込んでもそんなに傾かない。)

座ったままステップを踏むと、ステップは下がろうとし、バイクはロール軸を中心にロール、つまりバンクしようとします。

しかし、もしライダーが傾く方向に加勢していないと、バイクがロールしようと擦る力は、イン側の膝にタンクが強く当たる、というところで止められてしまい、バンクしないのです。

イン側ステップ荷重でバイクをバンクさせるためには、イン側ステップを踏むのと同時にライダーが自分の体重をコーナーの内側に向かって倒れこませることが必要です。そして、多くの場合、ライダーはもともと曲がるためにイン側ステップを踏んでいるので、意識しなくても同調させて体重移動をしています。

それで、イン側ステップ荷重により、バイクは見事にバンクするのです。

しかし、ステップをただ踏むことにのみ一生懸命になる真面目なライダーは、思いっきり踏み込みながらその反力で押してくるタンクを膝の内側で受け止めてしまい、「バンクしない」と感じてしまうのです。

辻司氏は、こうした勘違いをしたライダー(私もそうでした)に対し、20年以上前の本でこう書いています。

「イン側ステップを(ステップの)根本に向かって踏み込みなさい」

真下ではではなく、根本に向かって踏み込むことで、膝が自然に開き、タンクを押し返すこともなく、ライダーの重心はコーナー内側に移動して、バイクは見事にバンクできるわけです。

また、真下に向かって踏み込むより、根本に向かって踏み込んだほうが、ロール軸にそってステップが軸の真横から、時計の3時から5時に向かって回り込むように、弧を描いて倒れていくその軌跡に、素直に沿ったバンキングとなります。

効率もその方がいいわけです。

辻氏はバイクがバンクしたら、踏み込むのはやめて、内足には力をいれてはならないと言っていました。バンクしたら外足荷重。

これは、20年前はほぼ全てのライテク記事で強調されていたことでした。

それは、基本的には今でも有効です。

まとめると、イン側ステップ荷重によって、バイクを傾けるには、

1 イン側ステップを踏むのと同時に、ライダーの重心をコーナーの内側に倒しこんでいくように移動させる。

2 シートが弧を描いて倒れこんでいくその移動の軌跡を体で邪魔しないように、ロール軸にしたがってバンクしていく感覚をつかむ。

3 バイクが傾くことにより、前輪が自然に内側に切れるセルフステアを邪魔しないように、ハンドルからできるだけ力を抜く。

この3つが、ポイントと言えましょう。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « リーン動作 ... | 花春の始まり... » |

あれは一体、どういう理屈なんでしょうか?

この記事は、バイクを傾けるための方法論としていくつかある中から、よく言われる「イン側ステップ荷重」について、取り上げた記事の一部です。

バイクを傾ける方法はいくつもあり、それらを単独で、あるいは組み合わせて、ライダーは運転しています。

その中には、「イン側ステップには荷重しない」人もいますし、例えば1980~90年代の根本健氏は、そのように推奨していました。

つまり、「イン側ステップ荷重」でもバイクは寝ますが、それが必須のテクニックと言うわけではありません。

イン側ステップに荷重しなくても、バイクを寝かせることはできます。

ですから、内足はずししなくても、モトGPレーサーでなくても、ライダーの重心を内側へ持ってきて、バイクのロール方向に逆らわずに沿うようにすれば、バイクは傾けることはできるのです。

本ブログでは、他の方法も紹介していますので、それらをお読みになり、ご自分のバイクと運転に最も適した、最も安全だと思われる方法を、探してみてください。

私のおすすめは「抜重」と呼ばれる方法、本ブログでは「もたれかかり」としておりますが、イン側ステップ荷重もカウンターステア入力もなくても、バイクは曲がっていきます。詳しくは、そのページをお読みください。

ちなみにモトGPレーサーの「うち足はずし」に興味がおありでしたら、『V.ロッシのコーナリング』(エイ出版)や「ライディングスポーツ」などの専門月刊誌を毎月お読みになると、いろんな説が出ていて、これも興味深く勉強できます。

また、TVやDVDをご覧になることが可能でしたら、そのシーンを良く見てください。

まず、内足はずしする人と、しない人がいて、する人も毎回するわけではありません。

そして、彼らは、ブレーキング時に足を外し、そのまま倒しこみポイントまで行きますが、多くは、ここで一気にバンク角を強めてターンイン!という瞬間には、内足はステップに戻しています。

彼らのターンインは現在ではほぼ全員が両輪をややスライドさせながらバイクをリーンさせています。

これを普通の人がやろうとしてもできません。スリップダウンか、激しく車体が振られて投げ出されるなどになるのがオチです。

それらの複合した高度なコントロールをすべて解説することは難しく、現在の私には手におえません。

すみません。

でも、あれこれ想像して追及していくのはとても楽しいです。

いつか記事に書きたいと思います。

ただ、内足をはずすことの効果や意味を追求なさりたいなら、

オフロードバイクではコーナリングで内足を最初から最後まで外していますから、それを体感してみるのもいいと思います。

外足荷重、外足ホールド、くるぶしホールドなどの意味がはっきり実感できます。

さらに、旋回中の内足はずしの意味をお知りになりたいのなら、安全の確保できた、きれいに回り込んだカーブの中でコーナリング旋回中に、普通にバランスのとれたリーンウィズの体勢から、そのまま内足のステップへの荷重がゼロになるように、そーっと足をわずかに浮かせて見てください。他の部分に力を入れないように、内足だけを、そーっと、わずか5ミリくらい持ち上げる感じです。

変な力が入っていなければ、バイクは今までよりも内側へ向かおうとする、…つまり、内向力が増したことが実感できることと思います。

最後に、言わずもがなですが、私は、ライテク談義が好きな一素人です。

私のいうことは決して鵜呑みにせず、必ず、ライテク本やDVD,雑誌記事などで専門家の意見を確認してください。

私は、私以外のどなたのライディングにも責任はもてません。

そしてライダーは、誰でも、自分のライディングには100%自分自身で責任を持たねばならないと考えております。