バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

峠を楽しく10 旋回

(写真引用は、モトGPオフィシャルサイトより。写真のURLはこちら。

2009年バレンシアGPにおけるケーシーストーナー選手の予選の走り。

マシンの旋回力を限界まで引き出そうとナイフリッジの上のぎりぎりのトライが続く。)

バイク雑誌でよく見かけるフルバンクでの旋回写真。

雑誌付録のDVDなどでも、膝を擦りっ放しで回りこんだコーナーを抜けていく動画が掲載されていますね。

一方、我々が出かける峠道では、そんなきれいに回りこんだカーブは思いのほか少ないです。

曲がりこみが浅かったり、深かったり、上り、下り、路面の荒れ、急な切り返しなど、見通しがよくてバンクしたまま長く旋回…なんて滅多にありませんよね。

私が今回提唱している「峠を楽しく」の走行パターンでも、奥までまっすぐ行ってくるっと回ったらすぐにアクセルを開けて旋回加速に入る、というものですので、一定のバンクのままずーっと旋回している状態というのは、ほとんどないか、あっても最小限。出来るだけアクセルを穏やかにしかし早く開けて、リヤに荷重の移った安定したトラクション旋回からの立ち上がり加速に持ち込みたい、というのが重要なポイントでもあります。

(*注:このパターンは私のオリジナルではありません。むしろ、昔からよく言われているありふれたものです。)

現実的には、傾いた状態での安定した長い定常円旋回の機会は、公道上ではほとんどないといってもいいようなもので、いつも何らかの状態変化を伴っているのが、公道でのライディングの常なのです。

しかし、実際に時間が少なくても、峠を安心して楽しく安全に走るには、前後がバランスして傾いたまま旋回していく、旋回状態をしっかりとマスターしておくことが大変重要だと私は考えています。

バイクは前後二つのタイヤだけで路面と接し、バランスをとりながら走っていきます。

もちろん、グリップの限界を超えれば、タイヤは滑り、4輪ならばあ~滑ったで済むところでも、2輪の場合は転倒することがあります。

4輪も、ただ曲がる方向にハンドルを切ればいいというものではなく、最後には荷重移動と慣性モーメントのコントロールになるですが、バイクの場合は、初心者のうちからバイクのコントロールがバランスと荷重のコントロールだということが、はっきり分かる乗り物です。

その2輪車を運転するライダーは、バイクがどういう時にどれくらい安定し、どのような挙動を示すのか、それを安全なところで何度も体感し、体で納得して置く必要があります。

直進の時。

カーブの時。

加速状態の時。

減速の時。

上り坂。

下り坂。

それらの条件が複合した時。

様々な場合について、バイクの鼓動がどうなるのか、体で覚えておかねばなりません。

特に、転倒の危険が常に付きまとうバイクライディングにおいては、バイクが左右に傾いているときに、どのような感じになるのかを、よくよく知っておく必要があります。

峠を「楽しく」走るためには、バイクが傾いて旋回している状態について、自信を持っておくことがまず必要なのです。

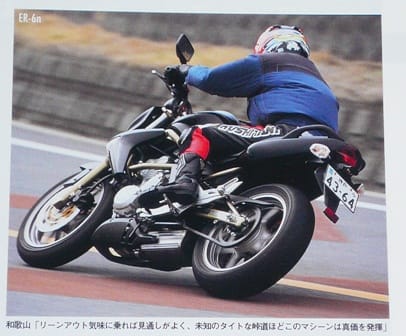

(写真は『バイカーズステーション』№224、2006年5月号、53頁より、カワサキER-6nを駆る和歌山利宏氏。

同誌の写真はフルバンクにこだわっていない。絵面の派手さよりも写真で伝えるべき内容を吟味している。

しっかりと下半身でマシンをホールド、きれいなウィーンウィズで、上半身の荷重をシートから自然に荷重している。

写真キャプションにはリーンアウト気味に乗ればとあるが、この写真ではウィーンウィズで走らせている。)

バイクはバランスの乗り物。

まっすぐ走っている時には、バイクの真ん中にいて素直に体重を掛けていればいいし、旋回状態でも、ぐるぐる旋回しながら、重力と遠心力のつりあうバランスを見つければ、直進時に普通にまたがっている時と同じように、ただ身を預けて安定して旋回している状態が自分で見つけられます。

いかに無駄な力を抜き、バイクに身を預けるか、それだけに気を使い、「何もしない」状態に持ち込めれば、バイクが本来持っている優れたバランス能力、旋回能力を実感することができます。

(もう何度もライテク記事に登場した、樹生の98年ホンダ試乗会(広島)でのライド。

もう10年以上自分の走行写真がないんです…。

泣き言はさておき、遠心力と旋回がつりあっていれば、ホンダX4の巨体が傾いていても、こわさは感じない。

むしろ遠心力によってタイヤが地面に押し付けられる分だけ、タイヤのグリップする範囲内なら直進時よりも安心感、充実感が増す。

頭の水平を保つこと以外は、ほぼ何もせずに荷物のように載っているだけのリーンウィズ旋回。バンクに恐怖感がある人や、傾いたときのタイヤグリップに不安がある人は、まずここから始めるといいと思う。)

前にも記事にしていますが、このバンクしての旋回、バイクは非常に安定しています。

直進からバイクを傾けている最中や、ブレーキをかけてその力が大きく上下しているときや、閉めていたアクセルを急に開けたときなど、バイクの荷重が大きく変化しているときは、バイクは不安定になります。

しかし、一度バンク角が決まり、遠心力とバランスして同じ半径の円の円周上を走り続けるような状態、つまり定常円旋回状態になると、バイクは非常に安定してそのままぐるぐると回り続けます。

よく教習所などで行われるバイクの運転技術講習会で、講師の方が、バランスが取れていればこんなことも可能、といって、アイドリング回転数を2500~3000回転くらいにしたバイクでくるくると回りながら、片手離し、両手離しとしていくのを見ますが、実はこれ、非常に簡単なんです。

バイク乗車の基本は、下半身でマシンをホールドし、上半身は柔軟性を保つこと。

ハンドルに決してつかまらないことです。

目の前に掴まるための棒があり、不安定な状態になれば必死でそれにつかまるのは、もう本能のようなもの。

しかし、バイクライディングでは、その本能に反した扱いが求められます。

ハンドルは操作のためにグリップを握っているだけであって、それにつかまってしまってはいけないもの。

つかまってしまうと、ハンドルが細かく左右に振れることでバイクが自動的にとっているバランスを保つ機能を殺してしまい、タイヤのグリップを大きく消費し、バランスを悪化させて下手すれば転んでしまいます。

Uターンのような極低速域でハンドルを内側に切ったりする入力を除けば、原則として、レバーたアクセルグリップ、スイッチの類以外に、バイクにハンドルから入力してはいけないのです。(むろん、例外はあります。)

「峠が怖い」ライダーの方の場合、剥き身のバイクで、何かあったら死ぬか大怪我をしそうな速い速度(それが時速30キロでも)で、転倒するかもしれない傾いた状態で、滑るかもしれない二つだけのタイヤに頼って旋回している状態は、決してリラックスできる状態とは言えません。

しかし、

ここで怖さからハンドルにつかまってしまうと、上記のようにハンドルの自動操舵機能が失われてますます怖さを感じます。

怖いから本能的に体が硬くなり、さらに腕に力が入る。…するとバイクはますます不安な挙動を示し、信じられなくなる…。

不信のスパイラルに入ってしまって、深い深い悩みに捕われるようになります。

この悩みの中では、他の人が全然平気な50キロで回れるカーブであっても、40キロでも猛烈に怖さを感じます。怖いからと速度を落としても、とにかく恐怖から無意識にハンドルにつかまってしまうので、バイクは曲がらなくなり、転びそうな不安定感、どこに行くのか分からない、自分の意志を全く聞いてくれないような疎外感をバイクの上で感じます。その結果、時速30キロで、周囲から見ればバンク角もすごく浅いし、スピードも遅いし、タイヤグリップに十分に余裕がありそうなときでも、本人は非常に怖くてますますどうしようもない状態になっている場合も多いのです。

この解決には、本能に反して、バイクのハンドルにつかまらないことを、体に覚えさせなければなりません。

これは理屈だけわかってもすぐには出来るようにはなりません。ハンドルにつかまらないほうが安定もし、怖くもなく、タイヤのグリップ感も豊富に味わえた…という成功体験を徐々に、数多く積み重ねることで恐怖感を少しずつ解いて行くしかないのです。

(上の写真と同日、同所。ホーネット試乗。

アクセルが開けられ、やや加速しながらの旋回に入っている。このやや加速気味の時が一番バイクが安定し、バイクの意志を感じられる、最も信頼関係を築きやすい状況だ。こうした状況を少しずつ積み重ねながら、バイクの挙動、バンクしているときに感じるタイヤのグリップ感などを体で覚えていく。

急に速く走る練習をするよりも、走りながら心地よい瞬間を探していく方が、楽しく、上達も早いと思う。

自分のことを言うのは口幅ったいが、両腕から力が抜けているのを御確認いただきたい。)

そのためには、

怖さを感じない範囲で、ハンドルから力を抜き、旋回する練習をします。

教習所で免許を取るときに習った乗り方をもういちどおさらいしつつ、

下半身全体でバイクをしっかりホールドし、上半身は背筋と腹筋で支えて、ハンドルを握るが、「つかまらない」ように。

教習所のコースのような安全なところがあれば、右手だけでハンドルを握り、片手運転で練習するのも、ハンドルにつかまらない基本の練習には効果的です。

そして、旋回。

自分が一番こわくない速度、半径で、広いところでぐるぐる回ったり、大きな大きな8の字運転をしたり出来れば、いい練習になります。

そんな練習する場所がない時はどうするか。

ツーリングにでましょう。

ツーリングでは、川沿いの道や、山あいの道で、コーナリングせずにやり過ごすカーブの類がいっぱいありますよね。

そのカーブを通過するとき、わずかですがバイクは傾き、旋回状態になっているはずです。

その状態と、フルバンクの旋回状態は本質的には同じなのです。

やり過ごすカーブを通過するとき、ハンドルに「つかまって」いないか、チェックしてください。

怖くない平地のカーブで、怖くない速度で通過するときに、ハンドルに力を入れない状態で旋回する。

そのとき、ハンドルはバイクの傾きと同調してどう向きたがるか、ほんの少し傾いたバイクの上で、自分の体重はどのように遠心力と重力のバランスでかかっていっているか、フロントタイヤ、リヤタイヤの状態を、どのように感じるか。

上手く走るのではなく、速く走るのではなく、普通に「通過」しながら、今起きていることをフィードバックする。

いかに腕から力を抜くか。

これがバイクライディングを怖く感じるか、楽しく感じるかの分水嶺と言っても過言ではありません。

腕でバイクにつかまらなくても、いや、つかまらない方がバイクはちゃんと走ってくれ、信頼に応えてくれるものだということを、しっかり体に納得させていきます。

(那須モーターランドでの樹生+GPZ。

両輪にほぼ均等に荷重をかけたリーンウィズ旋回。バンク角は浅いが遠心力がかかっているため、前後サスは比較的沈んでいる。ここでも腕に力が入らず、ほぼ添えているだけ。)

しっかりとした下半身、フリーな上半身。

下半身でマシンはホールド。上半身は腹筋と背筋で支え、腕に力は入れない。

教習所で習う、バイク乗車姿勢の基本は、ただの御託ではなく、どこまでもついて来る、バイク乗車の鉄則だったのです。

峠の怖さから脱出するには、いつでもこの基本に立ち返り、自然な力の入らないリーンウィズでの定常円旋回をもう一度見直してみましょう。

☆注意☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(「ライテク記事 インデックスⅠ」へ。)

(ブログトップページへ。)

2009年バレンシアGPにおけるケーシーストーナー選手の予選の走り。

マシンの旋回力を限界まで引き出そうとナイフリッジの上のぎりぎりのトライが続く。)

バイク雑誌でよく見かけるフルバンクでの旋回写真。

雑誌付録のDVDなどでも、膝を擦りっ放しで回りこんだコーナーを抜けていく動画が掲載されていますね。

一方、我々が出かける峠道では、そんなきれいに回りこんだカーブは思いのほか少ないです。

曲がりこみが浅かったり、深かったり、上り、下り、路面の荒れ、急な切り返しなど、見通しがよくてバンクしたまま長く旋回…なんて滅多にありませんよね。

私が今回提唱している「峠を楽しく」の走行パターンでも、奥までまっすぐ行ってくるっと回ったらすぐにアクセルを開けて旋回加速に入る、というものですので、一定のバンクのままずーっと旋回している状態というのは、ほとんどないか、あっても最小限。出来るだけアクセルを穏やかにしかし早く開けて、リヤに荷重の移った安定したトラクション旋回からの立ち上がり加速に持ち込みたい、というのが重要なポイントでもあります。

(*注:このパターンは私のオリジナルではありません。むしろ、昔からよく言われているありふれたものです。)

現実的には、傾いた状態での安定した長い定常円旋回の機会は、公道上ではほとんどないといってもいいようなもので、いつも何らかの状態変化を伴っているのが、公道でのライディングの常なのです。

しかし、実際に時間が少なくても、峠を安心して楽しく安全に走るには、前後がバランスして傾いたまま旋回していく、旋回状態をしっかりとマスターしておくことが大変重要だと私は考えています。

バイクは前後二つのタイヤだけで路面と接し、バランスをとりながら走っていきます。

もちろん、グリップの限界を超えれば、タイヤは滑り、4輪ならばあ~滑ったで済むところでも、2輪の場合は転倒することがあります。

4輪も、ただ曲がる方向にハンドルを切ればいいというものではなく、最後には荷重移動と慣性モーメントのコントロールになるですが、バイクの場合は、初心者のうちからバイクのコントロールがバランスと荷重のコントロールだということが、はっきり分かる乗り物です。

その2輪車を運転するライダーは、バイクがどういう時にどれくらい安定し、どのような挙動を示すのか、それを安全なところで何度も体感し、体で納得して置く必要があります。

直進の時。

カーブの時。

加速状態の時。

減速の時。

上り坂。

下り坂。

それらの条件が複合した時。

様々な場合について、バイクの鼓動がどうなるのか、体で覚えておかねばなりません。

特に、転倒の危険が常に付きまとうバイクライディングにおいては、バイクが左右に傾いているときに、どのような感じになるのかを、よくよく知っておく必要があります。

峠を「楽しく」走るためには、バイクが傾いて旋回している状態について、自信を持っておくことがまず必要なのです。

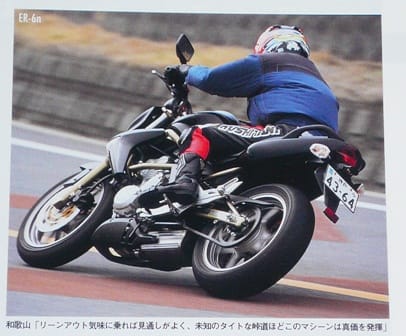

(写真は『バイカーズステーション』№224、2006年5月号、53頁より、カワサキER-6nを駆る和歌山利宏氏。

同誌の写真はフルバンクにこだわっていない。絵面の派手さよりも写真で伝えるべき内容を吟味している。

しっかりと下半身でマシンをホールド、きれいなウィーンウィズで、上半身の荷重をシートから自然に荷重している。

写真キャプションにはリーンアウト気味に乗ればとあるが、この写真ではウィーンウィズで走らせている。)

バイクはバランスの乗り物。

まっすぐ走っている時には、バイクの真ん中にいて素直に体重を掛けていればいいし、旋回状態でも、ぐるぐる旋回しながら、重力と遠心力のつりあうバランスを見つければ、直進時に普通にまたがっている時と同じように、ただ身を預けて安定して旋回している状態が自分で見つけられます。

いかに無駄な力を抜き、バイクに身を預けるか、それだけに気を使い、「何もしない」状態に持ち込めれば、バイクが本来持っている優れたバランス能力、旋回能力を実感することができます。

(もう何度もライテク記事に登場した、樹生の98年ホンダ試乗会(広島)でのライド。

もう10年以上自分の走行写真がないんです…。

泣き言はさておき、遠心力と旋回がつりあっていれば、ホンダX4の巨体が傾いていても、こわさは感じない。

むしろ遠心力によってタイヤが地面に押し付けられる分だけ、タイヤのグリップする範囲内なら直進時よりも安心感、充実感が増す。

頭の水平を保つこと以外は、ほぼ何もせずに荷物のように載っているだけのリーンウィズ旋回。バンクに恐怖感がある人や、傾いたときのタイヤグリップに不安がある人は、まずここから始めるといいと思う。)

前にも記事にしていますが、このバンクしての旋回、バイクは非常に安定しています。

直進からバイクを傾けている最中や、ブレーキをかけてその力が大きく上下しているときや、閉めていたアクセルを急に開けたときなど、バイクの荷重が大きく変化しているときは、バイクは不安定になります。

しかし、一度バンク角が決まり、遠心力とバランスして同じ半径の円の円周上を走り続けるような状態、つまり定常円旋回状態になると、バイクは非常に安定してそのままぐるぐると回り続けます。

よく教習所などで行われるバイクの運転技術講習会で、講師の方が、バランスが取れていればこんなことも可能、といって、アイドリング回転数を2500~3000回転くらいにしたバイクでくるくると回りながら、片手離し、両手離しとしていくのを見ますが、実はこれ、非常に簡単なんです。

バイク乗車の基本は、下半身でマシンをホールドし、上半身は柔軟性を保つこと。

ハンドルに決してつかまらないことです。

目の前に掴まるための棒があり、不安定な状態になれば必死でそれにつかまるのは、もう本能のようなもの。

しかし、バイクライディングでは、その本能に反した扱いが求められます。

ハンドルは操作のためにグリップを握っているだけであって、それにつかまってしまってはいけないもの。

つかまってしまうと、ハンドルが細かく左右に振れることでバイクが自動的にとっているバランスを保つ機能を殺してしまい、タイヤのグリップを大きく消費し、バランスを悪化させて下手すれば転んでしまいます。

Uターンのような極低速域でハンドルを内側に切ったりする入力を除けば、原則として、レバーたアクセルグリップ、スイッチの類以外に、バイクにハンドルから入力してはいけないのです。(むろん、例外はあります。)

「峠が怖い」ライダーの方の場合、剥き身のバイクで、何かあったら死ぬか大怪我をしそうな速い速度(それが時速30キロでも)で、転倒するかもしれない傾いた状態で、滑るかもしれない二つだけのタイヤに頼って旋回している状態は、決してリラックスできる状態とは言えません。

しかし、

ここで怖さからハンドルにつかまってしまうと、上記のようにハンドルの自動操舵機能が失われてますます怖さを感じます。

怖いから本能的に体が硬くなり、さらに腕に力が入る。…するとバイクはますます不安な挙動を示し、信じられなくなる…。

不信のスパイラルに入ってしまって、深い深い悩みに捕われるようになります。

この悩みの中では、他の人が全然平気な50キロで回れるカーブであっても、40キロでも猛烈に怖さを感じます。怖いからと速度を落としても、とにかく恐怖から無意識にハンドルにつかまってしまうので、バイクは曲がらなくなり、転びそうな不安定感、どこに行くのか分からない、自分の意志を全く聞いてくれないような疎外感をバイクの上で感じます。その結果、時速30キロで、周囲から見ればバンク角もすごく浅いし、スピードも遅いし、タイヤグリップに十分に余裕がありそうなときでも、本人は非常に怖くてますますどうしようもない状態になっている場合も多いのです。

この解決には、本能に反して、バイクのハンドルにつかまらないことを、体に覚えさせなければなりません。

これは理屈だけわかってもすぐには出来るようにはなりません。ハンドルにつかまらないほうが安定もし、怖くもなく、タイヤのグリップ感も豊富に味わえた…という成功体験を徐々に、数多く積み重ねることで恐怖感を少しずつ解いて行くしかないのです。

(上の写真と同日、同所。ホーネット試乗。

アクセルが開けられ、やや加速しながらの旋回に入っている。このやや加速気味の時が一番バイクが安定し、バイクの意志を感じられる、最も信頼関係を築きやすい状況だ。こうした状況を少しずつ積み重ねながら、バイクの挙動、バンクしているときに感じるタイヤのグリップ感などを体で覚えていく。

急に速く走る練習をするよりも、走りながら心地よい瞬間を探していく方が、楽しく、上達も早いと思う。

自分のことを言うのは口幅ったいが、両腕から力が抜けているのを御確認いただきたい。)

そのためには、

怖さを感じない範囲で、ハンドルから力を抜き、旋回する練習をします。

教習所で免許を取るときに習った乗り方をもういちどおさらいしつつ、

下半身全体でバイクをしっかりホールドし、上半身は背筋と腹筋で支えて、ハンドルを握るが、「つかまらない」ように。

教習所のコースのような安全なところがあれば、右手だけでハンドルを握り、片手運転で練習するのも、ハンドルにつかまらない基本の練習には効果的です。

そして、旋回。

自分が一番こわくない速度、半径で、広いところでぐるぐる回ったり、大きな大きな8の字運転をしたり出来れば、いい練習になります。

そんな練習する場所がない時はどうするか。

ツーリングにでましょう。

ツーリングでは、川沿いの道や、山あいの道で、コーナリングせずにやり過ごすカーブの類がいっぱいありますよね。

そのカーブを通過するとき、わずかですがバイクは傾き、旋回状態になっているはずです。

その状態と、フルバンクの旋回状態は本質的には同じなのです。

やり過ごすカーブを通過するとき、ハンドルに「つかまって」いないか、チェックしてください。

怖くない平地のカーブで、怖くない速度で通過するときに、ハンドルに力を入れない状態で旋回する。

そのとき、ハンドルはバイクの傾きと同調してどう向きたがるか、ほんの少し傾いたバイクの上で、自分の体重はどのように遠心力と重力のバランスでかかっていっているか、フロントタイヤ、リヤタイヤの状態を、どのように感じるか。

上手く走るのではなく、速く走るのではなく、普通に「通過」しながら、今起きていることをフィードバックする。

いかに腕から力を抜くか。

これがバイクライディングを怖く感じるか、楽しく感じるかの分水嶺と言っても過言ではありません。

腕でバイクにつかまらなくても、いや、つかまらない方がバイクはちゃんと走ってくれ、信頼に応えてくれるものだということを、しっかり体に納得させていきます。

(那須モーターランドでの樹生+GPZ。

両輪にほぼ均等に荷重をかけたリーンウィズ旋回。バンク角は浅いが遠心力がかかっているため、前後サスは比較的沈んでいる。ここでも腕に力が入らず、ほぼ添えているだけ。)

しっかりとした下半身、フリーな上半身。

下半身でマシンはホールド。上半身は腹筋と背筋で支え、腕に力は入れない。

教習所で習う、バイク乗車姿勢の基本は、ただの御託ではなく、どこまでもついて来る、バイク乗車の鉄則だったのです。

峠の怖さから脱出するには、いつでもこの基本に立ち返り、自然な力の入らないリーンウィズでの定常円旋回をもう一度見直してみましょう。

☆注意☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(「ライテク記事 インデックスⅠ」へ。)

(ブログトップページへ。)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 峠を楽しく9... | カラスとハト... » |

下半身でマシンをホールドし、上半身は柔軟性を保つことそしてハンドルに決してつかまらないこと

・・・・よくわかります、リラックスした状態ではなんとなく実践できていると思えるときもあります。

私は9月のツーリングの時にはじめて濡れた路面での峠を走ったのですが

その時はもう恐怖感ばかりが先にたち、ガチガチの運転になりました。

そして低速走行にも関わらずオーバーステア?(大回り)のより危険な運転に、、、

そうなんですよ。私の言いたいことは、「下半身でマシンをホールドし、上半身は柔軟性を保つことそしてハンドルに決してつかまらないこと」に尽きるんです。

これだけのことを言うためにこんなに長い記事になってしまう私って…(^^;)。

まさにオタク的御託。うう。

と、ところで、濡れた峠の下りは神経が疲れますね。

それはどんなベテランでもそうなので、あとは安全な範囲の中で経験値を重ねて行って、徐々に慣れていけると思います。

ちなみに、アンダーステア、オーバーステアについてもブログのライテク記事の中で取り上げていますので、『ライテクインデックスⅡ』から入って読んでいただくとうれしいです。(また理屈っぽい記事なんですが…^^;)

ちなみに樹生さんから見て、ホーネットってどういう車種なんでしょう??

バンクしているGPZ、カウルのラインがとてもシャープでキリッとしているように見えます。

こんな姿の愛車と自分を見れるなんて…撮影者に感謝ですね(笑

上半身に力を入れないようにって、怖くなればなるほど実践が難しいですよね。

去年タイヤ交換した後くらいから、フロントの微妙なフレに悩まされていて、バランスとか色々探ってみて結局、アクスルシャフト辺りのメンテナンスをすることで改善されました。

フロントを浮かせた状態でタイヤを空転させると、メンテ後は驚くほど軽くなって空転時間が飛躍的に伸びたのを覚えています。

メンテが行き届いたバイクに乗ることも、良いライディングには欠かせないことなのだと、色々実感しております。

特に250は車検が無いですから気をつけなければいけません^^;

私にとってホーネットって、おしゃれでスリムで速い、スポーツネイキッドって感じですね。

速く走るってイメージが強かったです。

私の場合、田舎道でとことこ…とコーナリングの両方を満たしてくれる車種、という前提が昔ありましたので、ホーネンとは私にはちょっと速すぎる感じでした。

でも、乗ってみると、とてもバランスよく、ハンドリングも自然で、乗りやすいなあ…!と感動したのを覚えています。

サーキットの走行写真は、プロに有料で撮ってもらいました。「ライダースクラブ」のライディングパーティーというサーキット走行イベントの時です。

さて、単車の整備って、とても大事ですよね。

私はすっかりお店任せですが、とにかく完調を期したいものだと思います。そう完璧にはなかなかいかないものですけれど…。

だんだん修理費との兼ね合いというか、戦いになってきますから。

でも、安全にかかわることだけは、お金を惜しまないでやろうと思っています。

GPZクン、今年は18年目で、なかなかにお金がかかるかもしれません。

でも、しかたないですよね。気持ちよく、乗りたいものだと、思います。