バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

コーナリングフォームを考える

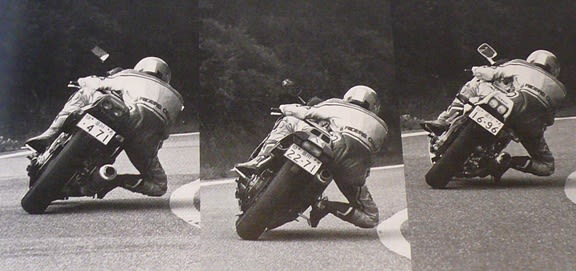

(写真はライダースクラブ№122.1988年8月号。37頁から。400ccレプリカのグリップ力を最大限に引き出す根本健氏の美しいリーンインのフォーム。)

バイクライディングの醍醐味の一つ。コーナリング。

華麗なコーナリングフォームで颯爽とワインディングロードを駆け抜けていく様は、ライダーの憧れです。

次回から、コーナリングフォームと旋回力やグリップ感との関連について、書いていきたいと思います。

今日はまず、バイクのコーナリング時におけるライダーの典型的なフォームを3つ、概説します。

ところで、下の写真は、最近のモトGP=世界最高峰のロードレースの世界でのコーナリングフォームです。

(出典は『バイカーズステーション』2008年3月号左の写真は63頁、右の写真は60頁から)

2人ともものすごくバイクが寝ていますね。

バイク乗りの間では、バンクが深いことを話題にするのに、膝を(路面に)擦ったとか、ステップを擦ったとか言いますが、左のA.デアンジェリス選手は膝を擦らないように畳んでいますし、ジョン・ホプキンス選手はもう肘が接地しそうですね。

2人とも、全身をより内側に、低く位置して、バイクの旋回能力を限界まで引き出そうとしています。

A.デアンジェリス選手は、車体と前輪の向きを注意深く見てみると、ごくわずかですが逆ハン気味になっています。

前後輪が巨大な遠心力にグリップの限界を超え、外側にスライドし始めていますが、体をさらに内側に入れることで車体がこれ以上倒れこむことを避け、スリップダウンを防ぎつつ、上体を柔らかく使って自分の体重が荷重として車体にかかるその掛かり方を調整し、若干リヤのスライド量を増やしてスムーズに車体の向きを変えつつコーナーからの脱出をもくろんでいます。右手首の角度からもすでにアクセルがかなり開かれていることがわかりますね。

ジョン・ホプキンス選手はヘヤピンの走り。ここまで寝かせても転倒しないのは、最新のタイヤの驚くべきグリップ力とそれを生かす車体設計、エンジンパワーの電子制御など、最新テクノロジーと、そしてライダー自身の超人的マシンコントロール能力のなせる業です。この写真はまさにクリッピングポイント。最新のFタイヤのグリップ力の高さを生かし、コーナーに入ってもFブレーキを残してぎりぎりの速さを保ちながら車速の減少とシンクロさせて旋回半径を小さくしていき、ちょうど今、ブレーキを完全開放してアクセルを開き始めようかというそのタイミングです。すでに加速に入ったデアンジェリス選手が後輪に多く荷重しているのに対し、ホプキンス選手はやや前よりに位置し、限界まで体を低くすることで車体をわずかに立て、Fタイヤのグリップを引き出して内向力としようとしています。ここからアクセルを開ければ、その加速Gによってライダーの荷重は後輪よりになり、後輪のトラクションをより引き出すように作用して行くわけです。

いずれも大きな運動エネルギーのやり取りの中で、より旋回力を引き出すためにこうなってしまった、というフォーム。

公道でこの域まで攻め込むことは不可能ですし、バンク角とフォームだけ真似しても無意味です。

さて、下の写真は『ライダースクラブ』№103.1987年1月号。58頁の写真。

現『クラブマン』『BMWBIKES』編集長、永山育生氏のライド。

マシンはベラミ・マーチン“バンパイア”。

ここでの永山氏、マシンはこれからコーナーのクリッピング(1番イン側に寄るポイント)に向かうようですが、すでに車体は起き始め、旋回加速を始めています。

永山氏はその旋回Gに対し、体を内側に入れることでバランスさせています。ここで永山氏の体重は遠心力により、写真では隠れている右足太ももの裏側からシートに荷重されています。勘違いしてはいけないのは、ここで内側の左足のステップを決して踏み込んでなどいないということです。

ここでステップから荷重してしまうとその分シートの荷重が減り、リヤタイヤを路面に押し付ける力が減少してタイヤのグリップ力が減少、たまらずスピンして、アクセルを戻したとたんグリップが復活し、反対側に投げ出される、「ハイサイド」と呼ばれる危険な状況になりかねません。あくまで外足ホールド。無駄な力を入れず、大胆かつ繊細な操作で、ワインディングを駆けていきます。

このフォームを「リーンイン」と言います。

対してこちらは私、樹生。マシンは試乗会のHONDAホーネット600。

バイクのバンク角も、トラクション旋回に入っていることも同じですが、車速は低くエネルギーのやり取りも小さいので、体の傾きをバイクと同調させ、シートの中央からリヤタイヤの接地点に向け、まっすぐに荷重。上体をその荷重方向と同じ角度になるように少し前傾させています。

注意深い方なら、私の重心が車体中央に対し、ほんのわずか内側に寄っていることにお気づきでしょう。最近のワイドなタイヤでは、トレッド幅が広い分、バンクさせると接地面が内側に移動。そのため、その分だけ、わずかに体の重心を内側に移動させることで、本来のタイヤに無理をかけない、車体と同じ傾きに重心の乗った状態に持っていけるのです。

この、バイクとライダーが同じ傾きとなるフォームが「リーンウィズ」。

「リーンアウト」のお手本は、2006年、『ヤングマシン』5月号臨時増刊『実践バイクライディング』から、故前田淳選手の公道での「ハイパーリーンアウト」走法。

S字を切り替えした後のコーナーの入り口。低速コーナーです。

車体の傾きに対して上体が起きています。これがリーンアウトの特徴。

バイクとライダーが「く」の字型になるため、リーンウィズのとき、つまり本来の状態に比べてバイクがより寝ています。バイクがより寝ているのでフロントの舵角も付き、より内側に行こうとするのですが、ライダーも含めた全体の遠心力のため、実際の軌跡はリーンウィズと同じようなラインを描きます。

フロントタイヤにこじるような力が働き、グリップの限界点は低くなりますが、低速コーナーで運動エネルギーが低い場合はタイヤの能力に十分余裕があるため、むしろグリップ感が豊富に感じられます。

その他、メリットはたくさんありますが、それはまた後ほど。

これが、「リーンアウト」です。

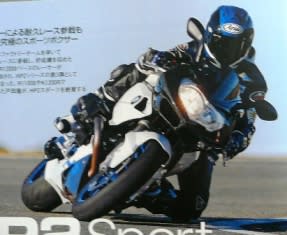

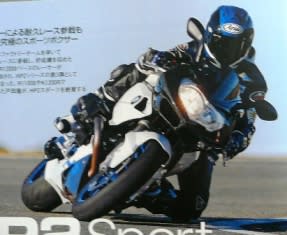

最後の写真は『バイカーズステーション』2008年3月号、38頁から、戸田隆選手のライド。マシンはBMW.HP2Sport。

基本的にリーンイン。半径がやや小さいこのコーナーでは、遠心力も相応に小さいことから、車体のバンクによる旋回力をより生かそうと、上体をやや立て気味に、その分ステアリングヘッドを倒しこみ、リーンアウト時と同じような旋回力をタイヤから引き出そうとしています。

さて!

このコーナリングフォーム、実際にはどのように使い分けるといいのか、また、その時のグリップ感の感じ方はどのようなものになるか、今日の概説をもとに、次回から個々のフォームについてもう少し詳しく考えて行きます。

《注意》

この記事は素人である筆者が、今までに読んできた様々なライテク本などと自分の経験からコーナリングフォームについてまとめたものであり、その内容の正しさが保証されたものではありません。また、ライディングテクニックの探求とその結果には個々のライダーが個人でその責任を負うものだというのが筆者の考えです。

公道ではあくまでセイフティ・ライドで!

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

バイクライディングの醍醐味の一つ。コーナリング。

華麗なコーナリングフォームで颯爽とワインディングロードを駆け抜けていく様は、ライダーの憧れです。

次回から、コーナリングフォームと旋回力やグリップ感との関連について、書いていきたいと思います。

今日はまず、バイクのコーナリング時におけるライダーの典型的なフォームを3つ、概説します。

ところで、下の写真は、最近のモトGP=世界最高峰のロードレースの世界でのコーナリングフォームです。

(出典は『バイカーズステーション』2008年3月号左の写真は63頁、右の写真は60頁から)

2人ともものすごくバイクが寝ていますね。

バイク乗りの間では、バンクが深いことを話題にするのに、膝を(路面に)擦ったとか、ステップを擦ったとか言いますが、左のA.デアンジェリス選手は膝を擦らないように畳んでいますし、ジョン・ホプキンス選手はもう肘が接地しそうですね。

2人とも、全身をより内側に、低く位置して、バイクの旋回能力を限界まで引き出そうとしています。

A.デアンジェリス選手は、車体と前輪の向きを注意深く見てみると、ごくわずかですが逆ハン気味になっています。

前後輪が巨大な遠心力にグリップの限界を超え、外側にスライドし始めていますが、体をさらに内側に入れることで車体がこれ以上倒れこむことを避け、スリップダウンを防ぎつつ、上体を柔らかく使って自分の体重が荷重として車体にかかるその掛かり方を調整し、若干リヤのスライド量を増やしてスムーズに車体の向きを変えつつコーナーからの脱出をもくろんでいます。右手首の角度からもすでにアクセルがかなり開かれていることがわかりますね。

ジョン・ホプキンス選手はヘヤピンの走り。ここまで寝かせても転倒しないのは、最新のタイヤの驚くべきグリップ力とそれを生かす車体設計、エンジンパワーの電子制御など、最新テクノロジーと、そしてライダー自身の超人的マシンコントロール能力のなせる業です。この写真はまさにクリッピングポイント。最新のFタイヤのグリップ力の高さを生かし、コーナーに入ってもFブレーキを残してぎりぎりの速さを保ちながら車速の減少とシンクロさせて旋回半径を小さくしていき、ちょうど今、ブレーキを完全開放してアクセルを開き始めようかというそのタイミングです。すでに加速に入ったデアンジェリス選手が後輪に多く荷重しているのに対し、ホプキンス選手はやや前よりに位置し、限界まで体を低くすることで車体をわずかに立て、Fタイヤのグリップを引き出して内向力としようとしています。ここからアクセルを開ければ、その加速Gによってライダーの荷重は後輪よりになり、後輪のトラクションをより引き出すように作用して行くわけです。

いずれも大きな運動エネルギーのやり取りの中で、より旋回力を引き出すためにこうなってしまった、というフォーム。

公道でこの域まで攻め込むことは不可能ですし、バンク角とフォームだけ真似しても無意味です。

さて、下の写真は『ライダースクラブ』№103.1987年1月号。58頁の写真。

現『クラブマン』『BMWBIKES』編集長、永山育生氏のライド。

マシンはベラミ・マーチン“バンパイア”。

ここでの永山氏、マシンはこれからコーナーのクリッピング(1番イン側に寄るポイント)に向かうようですが、すでに車体は起き始め、旋回加速を始めています。

永山氏はその旋回Gに対し、体を内側に入れることでバランスさせています。ここで永山氏の体重は遠心力により、写真では隠れている右足太ももの裏側からシートに荷重されています。勘違いしてはいけないのは、ここで内側の左足のステップを決して踏み込んでなどいないということです。

ここでステップから荷重してしまうとその分シートの荷重が減り、リヤタイヤを路面に押し付ける力が減少してタイヤのグリップ力が減少、たまらずスピンして、アクセルを戻したとたんグリップが復活し、反対側に投げ出される、「ハイサイド」と呼ばれる危険な状況になりかねません。あくまで外足ホールド。無駄な力を入れず、大胆かつ繊細な操作で、ワインディングを駆けていきます。

このフォームを「リーンイン」と言います。

対してこちらは私、樹生。マシンは試乗会のHONDAホーネット600。

バイクのバンク角も、トラクション旋回に入っていることも同じですが、車速は低くエネルギーのやり取りも小さいので、体の傾きをバイクと同調させ、シートの中央からリヤタイヤの接地点に向け、まっすぐに荷重。上体をその荷重方向と同じ角度になるように少し前傾させています。

注意深い方なら、私の重心が車体中央に対し、ほんのわずか内側に寄っていることにお気づきでしょう。最近のワイドなタイヤでは、トレッド幅が広い分、バンクさせると接地面が内側に移動。そのため、その分だけ、わずかに体の重心を内側に移動させることで、本来のタイヤに無理をかけない、車体と同じ傾きに重心の乗った状態に持っていけるのです。

この、バイクとライダーが同じ傾きとなるフォームが「リーンウィズ」。

「リーンアウト」のお手本は、2006年、『ヤングマシン』5月号臨時増刊『実践バイクライディング』から、故前田淳選手の公道での「ハイパーリーンアウト」走法。

S字を切り替えした後のコーナーの入り口。低速コーナーです。

車体の傾きに対して上体が起きています。これがリーンアウトの特徴。

バイクとライダーが「く」の字型になるため、リーンウィズのとき、つまり本来の状態に比べてバイクがより寝ています。バイクがより寝ているのでフロントの舵角も付き、より内側に行こうとするのですが、ライダーも含めた全体の遠心力のため、実際の軌跡はリーンウィズと同じようなラインを描きます。

フロントタイヤにこじるような力が働き、グリップの限界点は低くなりますが、低速コーナーで運動エネルギーが低い場合はタイヤの能力に十分余裕があるため、むしろグリップ感が豊富に感じられます。

その他、メリットはたくさんありますが、それはまた後ほど。

これが、「リーンアウト」です。

最後の写真は『バイカーズステーション』2008年3月号、38頁から、戸田隆選手のライド。マシンはBMW.HP2Sport。

基本的にリーンイン。半径がやや小さいこのコーナーでは、遠心力も相応に小さいことから、車体のバンクによる旋回力をより生かそうと、上体をやや立て気味に、その分ステアリングヘッドを倒しこみ、リーンアウト時と同じような旋回力をタイヤから引き出そうとしています。

さて!

このコーナリングフォーム、実際にはどのように使い分けるといいのか、また、その時のグリップ感の感じ方はどのようなものになるか、今日の概説をもとに、次回から個々のフォームについてもう少し詳しく考えて行きます。

《注意》

この記事は素人である筆者が、今までに読んできた様々なライテク本などと自分の経験からコーナリングフォームについてまとめたものであり、その内容の正しさが保証されたものではありません。また、ライディングテクニックの探求とその結果には個々のライダーが個人でその責任を負うものだというのが筆者の考えです。

公道ではあくまでセイフティ・ライドで!

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )

| « 冬の三角山で | これは何でし... » |

オートバイとライダーとのバランス、私もトレーニングを続けています。

うまくいったり、いかないときもあったり。

奥が深いです。

来年からカワサキへ移籍って事くらいしかしらないんですが

応援しようと思ってます^^

僕はまだリーンウィズしかできませんが

基本のリーンウィズをちゃんと走れるようになってから

その他フォームにも挑戦してみたいです。

根本健氏は、20代の頃から今までずっとライディングの心の先生です。

この10年ほど、私のライディング技術は残念ながら下降線と言うのが正直なところ。

今年は練習を再開したいと思っています。

なにせ楽しいですから!

3つのフォームは意外と簡単です。

ただ、めろんさんがおっしゃるように、そのフォームで「ちゃんと」走れるようになることは、非常に奥深く、私もリーンウィズを乗りこなせてはいません。

状況に応じ、3つのフォームをあれこれ試しながら走るのも、楽しいですし、相互的にライディングの幅が広がると思いますので、どんどん試してみたらいかがでしょうか。

バイクライディングって本当に楽しいですよね!

忘れていた基本というか、理論を思い出してきました。17インチのワイドトレッドの使いかたしか知らないので、リーンインしか知識がない自分としては、とっても勉強になります。

後記楽しみにしてます。

最近はライディングナビも営業ビデオになってきて少し寂しいです。

バイクの本も何年も見たことがありませんが・・・

お尻を内側に落としながら上体は外に出したりするんですね。おそらく自動車学校では教えてくれないフォームですね。

ところで、ハングオン(ハングオフ)とリーンインの違いって何かなって悩んでいるのですが・・・

そうですね、リーンウィズは世界GPでもクリスチャンサロン選手で有名でしたが、ロードレースに限って言えば、ナローなフロント18インチまでの技術かもしれません。

素人談義でいろんな理論をつぎはぎしてるので、間違いがないかひやひやです。

変なところありましたらご指摘下さい。

根本氏のライテクは他の人と違います。

私の考えでは、西洋スポーツの動きで考える人が多いのに対し、根本氏の動きは日本の古武術的だと思います。その話はちょっと先になってしまうかもしれませんが…。

リーンイン&ハングオフ、取り上げますのでもう少しお待ちください。