バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

グリップ感重視のコーナリング

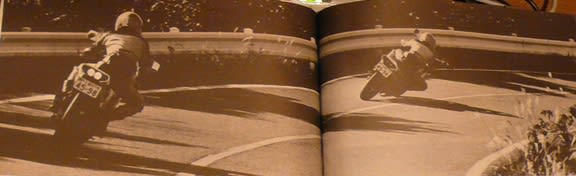

(写真は『ライダースクラブ』№91.1986年1月号、96、97頁。根本健氏のライド。

写真のキャプションには「リーンインへ体を預けるようにもち込む一例」とある。

体重移動はすでに終えて、カーブが始まってもブレーキを引きずりつつ直進してアウト側へ寄って行き、一気に向き換えしてイン側に切り込む。リーン終了時にはアクセルはすでに開き、リーンインした体勢と釣り合いながらトラクション旋回へ移行。浅いバンク角、少ないアクションでグリップ力を乱さず、華麗に、かつとんでもない速さでワインディングを駆け抜けていく。)

バイクライディングを安全で充実したものにしてくれる「グリップ感」。それを高める、あるいは失わないためのライディングを考えていきます。

今日は、グリップ感重視のコーナーの組み立てとそのラインについてです。

バイクに乗っていて嫌な感じがするのは、タイヤから接地感(グリップ感)が感じられなくて、いつ転ぶかとひやひやビクビクしながら走らせているとき。

または、バンクして旋回中、カーブが思いの他きつくなっているのを発見したのに、何もできなくて、ただ地蔵のようにバイクの上で固まってしまったとき。

いづれも、バイクを自分の意志の下に置いているという自信が持てないとき。

バイクが自分のコントロール下にあるという実感が持てないときが、「嫌な感じ」のときです。

そうならないために、自分の意志をバイクに反映させた状態にするためには、バイクにライダーが駆動力を与え、タイヤのたわみ(グリップ感)を体感している状態をできるだけキープすることです。

言い換えれば、バイクに適切なトラクション(トラクションについては前回の記事を参照ください)がかかっている状態をできるだけ長く作り出すこと。

これがグリップ感を高めるライディングのまずは基本となります。

では、話をわかりやすくするために、単純化したコーナーを例に考えてみたいと思います。

下の図の下側から進入し、左に抜けていく、単純な設定で考えます。

青線の部分はアクセルが開いて、リヤに駆動力がかかっています。つまり、後輪にトラクションをかけている状態です。バイクが最も安定し、ライダーにグリップの実感と自信を与えてくれる状態です。

赤線の部分はブレーキングです。タイヤにはブレーキによって後ろ向きの力がかかり、マイナスのトラクションがかかっている状態です。限界ブレーキングをしなければ、この状態もバイクは直進性が高まり、路面に対して食いついている実感が得られます。

順を追って説明しましょう。

図の〔B.P.〕はブレーキング開始ポイント。A~Cはブレーキングの区間です。

何かあったとき、コーナーの途中で停止できるくらいの位置からブレーキング開始。これはブレーキング技術やスピードにより、人毎にポイントは違います。

A区間ではまずブレーキレバーを軽く引き、パッドをディスクに軽く当てます(ディスクブレーキの場合)。荷重が前に寄り、Fフォークが縮み、フロントタイヤの接地圧が高まるのを感じてから…

B区間。本格的な制動に入ります。すでにFフォークは縮んでいますので、ここからブレーキを強めても、急に荷重がかかって瞬間的にグリップ限界を超え、握りゴケ、ということにはなりにくい。思いの他、ブレーキは強くかけられるのです。

本格的な減速は、遅くとも道路のカーブが始まる地点までには完了しておきます。

これ以上奥までブレーキングで突っ込むのは、先がわかっているサーキットで、リスクを冒してでも進入でライバルをパスしたいときだけです。

C区間、減速は終了していますのでブレーキは弛めます。しかし、完全には開放せず、縮んだFフォークが伸びきらず、Fタイヤの高まったグリップ感が失われない程度にブレーキは残したまま、直進を続けます。

道はすでにカーブが始まっていますので、徐々にセンターラインが近づいて来ます。

公道では、センターラインオーバーはご法度。反対車線の車がセンターラインを割って走行してくるかもしれないので、近づき過ぎないように注意します。

〔L.P.〕はリーン、ポイント。ここでブレーキを開放。同時にバイクをリーンさせ、旋回に入ります。速度は十分落ちていますから怖くありません。道の曲率よりも小さく回るつもりで、アウト⇒インへとバイクの向きを変えていきます。ここがコーナリングの成否を決める「向き変え」のポイント。(向き変えについては後日また。)

ブレーキの開放と内側への体重の預け方の同調が上手くいくと、バイクはすーっと倒れるようにリーンしていき、同時にバイクの向きと進路がストレスなく、くうっと変わります。ちょうどよいバンク角まで傾いたらスロットルを開け、駆動力をリヤタイヤにかけます。するとバイクは倒れこむのをそこで止め、バイクはそのバンク角で落ちついたまま、安定して旋回していきます。教習所で8の字を回っているみたいな感覚です。

〔C.P.〕は通常クリッピングポイントといい、コーナーで最も内側に寄る地点として意識することが多いのですが、この走法ではそれほど重要ではありません。図ではあえて書くならこのあたり、という点を書きました。ほとんど出口に近い点だということがわかると思います。

コーナーの出口が見えたら、アクセルをさらにオープン。加速しながらバイクは自然に起き上がってきます。まるで射出されるようなコーナーの立ち上がり。気持ちいい!

このパターンだと、成り行き任せの空走区間がほとんどなく、いつでもプラスかマイナスの駆動力がかかっていることがわかると思います。

ポイントは進入スピードを十分落とすことと、減速しすぎたと思ってもリーン直前にブレーキの開放や再加速をしないこと。

最初は遅すぎるくらいがよく、経験値を積み上げていくことにより、自分にとっての適切な進入速度がわかってきます。絶対突っ込み勝負はしないこと。

上の図の緑の線は、その地点からのコーナーの先の見通しを示しています。

もし、道としてカーブが始まるB地点でリーンを始めると、その時はコーナーの先がどうなっているか、あまりわからないままコーナーに突っ込むことになってしまいます。直線の時の感覚のまま、道なりにだらだらとコーナーに入ってしまうと、ただバンクしたままアクセルも開けられず、カーブが終わるのを待つという、嫌な空走を招きがちです。

自分としては遅いつもりでも、実際にアベレージは遅くても、進入速度が相対的に速すぎてしまい、コーナー途中でブレーキをかけなくてはならないという、ビギナーには危険な状態に状態に陥ることも多いのです。

C地点までブレーキを引きずりつつ直進すれば、道を進んだのと、アウト側からの視線になることで、コーナーの向こうの見通しも大分遠くまで視線が届くようになります。

リーンが終わり、駆動力をかけたD地点ではすでに自信を持って加速に移れるので、怖くもないし、グリップ感も十分感じながら加速体勢に入れるわけです。

コーナーの攻略法はたくさんあり、この図もそのうちの一つにしか過ぎません。

いろんなプラン、いろんなラインを持っていれば、状況に合わせ、今度はこのラインで行ってみようとか、走りの楽しみも広がっていきますね。

今回は、最も基本的な、グリップ感重視のラインと走行パターンについて書いてみました。

<付記>

今回の内容は樹生のオリジナルではなく、辻司氏、宮崎敬一郎氏、山田純氏を始めとする多くの方の説に拠りながら、自分の経験からアレンジしてまとめたものです。特に根本健氏のライディング理論によるところが大きく、ほぼ、根本氏の説を私の体験でなぞったようになっていることを付記しておきます。

また、私の説に間違いがある場合、それは上の各氏の説のせいではなく、私のなぞり方、理解の仕方、表現の仕方のせいであることをお断りいたします。

公道ではくれぐれも安全運転で。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

写真のキャプションには「リーンインへ体を預けるようにもち込む一例」とある。

体重移動はすでに終えて、カーブが始まってもブレーキを引きずりつつ直進してアウト側へ寄って行き、一気に向き換えしてイン側に切り込む。リーン終了時にはアクセルはすでに開き、リーンインした体勢と釣り合いながらトラクション旋回へ移行。浅いバンク角、少ないアクションでグリップ力を乱さず、華麗に、かつとんでもない速さでワインディングを駆け抜けていく。)

バイクライディングを安全で充実したものにしてくれる「グリップ感」。それを高める、あるいは失わないためのライディングを考えていきます。

今日は、グリップ感重視のコーナーの組み立てとそのラインについてです。

バイクに乗っていて嫌な感じがするのは、タイヤから接地感(グリップ感)が感じられなくて、いつ転ぶかとひやひやビクビクしながら走らせているとき。

または、バンクして旋回中、カーブが思いの他きつくなっているのを発見したのに、何もできなくて、ただ地蔵のようにバイクの上で固まってしまったとき。

いづれも、バイクを自分の意志の下に置いているという自信が持てないとき。

バイクが自分のコントロール下にあるという実感が持てないときが、「嫌な感じ」のときです。

そうならないために、自分の意志をバイクに反映させた状態にするためには、バイクにライダーが駆動力を与え、タイヤのたわみ(グリップ感)を体感している状態をできるだけキープすることです。

言い換えれば、バイクに適切なトラクション(トラクションについては前回の記事を参照ください)がかかっている状態をできるだけ長く作り出すこと。

これがグリップ感を高めるライディングのまずは基本となります。

では、話をわかりやすくするために、単純化したコーナーを例に考えてみたいと思います。

下の図の下側から進入し、左に抜けていく、単純な設定で考えます。

青線の部分はアクセルが開いて、リヤに駆動力がかかっています。つまり、後輪にトラクションをかけている状態です。バイクが最も安定し、ライダーにグリップの実感と自信を与えてくれる状態です。

赤線の部分はブレーキングです。タイヤにはブレーキによって後ろ向きの力がかかり、マイナスのトラクションがかかっている状態です。限界ブレーキングをしなければ、この状態もバイクは直進性が高まり、路面に対して食いついている実感が得られます。

順を追って説明しましょう。

図の〔B.P.〕はブレーキング開始ポイント。A~Cはブレーキングの区間です。

何かあったとき、コーナーの途中で停止できるくらいの位置からブレーキング開始。これはブレーキング技術やスピードにより、人毎にポイントは違います。

A区間ではまずブレーキレバーを軽く引き、パッドをディスクに軽く当てます(ディスクブレーキの場合)。荷重が前に寄り、Fフォークが縮み、フロントタイヤの接地圧が高まるのを感じてから…

B区間。本格的な制動に入ります。すでにFフォークは縮んでいますので、ここからブレーキを強めても、急に荷重がかかって瞬間的にグリップ限界を超え、握りゴケ、ということにはなりにくい。思いの他、ブレーキは強くかけられるのです。

本格的な減速は、遅くとも道路のカーブが始まる地点までには完了しておきます。

これ以上奥までブレーキングで突っ込むのは、先がわかっているサーキットで、リスクを冒してでも進入でライバルをパスしたいときだけです。

C区間、減速は終了していますのでブレーキは弛めます。しかし、完全には開放せず、縮んだFフォークが伸びきらず、Fタイヤの高まったグリップ感が失われない程度にブレーキは残したまま、直進を続けます。

道はすでにカーブが始まっていますので、徐々にセンターラインが近づいて来ます。

公道では、センターラインオーバーはご法度。反対車線の車がセンターラインを割って走行してくるかもしれないので、近づき過ぎないように注意します。

〔L.P.〕はリーン、ポイント。ここでブレーキを開放。同時にバイクをリーンさせ、旋回に入ります。速度は十分落ちていますから怖くありません。道の曲率よりも小さく回るつもりで、アウト⇒インへとバイクの向きを変えていきます。ここがコーナリングの成否を決める「向き変え」のポイント。(向き変えについては後日また。)

ブレーキの開放と内側への体重の預け方の同調が上手くいくと、バイクはすーっと倒れるようにリーンしていき、同時にバイクの向きと進路がストレスなく、くうっと変わります。ちょうどよいバンク角まで傾いたらスロットルを開け、駆動力をリヤタイヤにかけます。するとバイクは倒れこむのをそこで止め、バイクはそのバンク角で落ちついたまま、安定して旋回していきます。教習所で8の字を回っているみたいな感覚です。

〔C.P.〕は通常クリッピングポイントといい、コーナーで最も内側に寄る地点として意識することが多いのですが、この走法ではそれほど重要ではありません。図ではあえて書くならこのあたり、という点を書きました。ほとんど出口に近い点だということがわかると思います。

コーナーの出口が見えたら、アクセルをさらにオープン。加速しながらバイクは自然に起き上がってきます。まるで射出されるようなコーナーの立ち上がり。気持ちいい!

このパターンだと、成り行き任せの空走区間がほとんどなく、いつでもプラスかマイナスの駆動力がかかっていることがわかると思います。

ポイントは進入スピードを十分落とすことと、減速しすぎたと思ってもリーン直前にブレーキの開放や再加速をしないこと。

最初は遅すぎるくらいがよく、経験値を積み上げていくことにより、自分にとっての適切な進入速度がわかってきます。絶対突っ込み勝負はしないこと。

上の図の緑の線は、その地点からのコーナーの先の見通しを示しています。

もし、道としてカーブが始まるB地点でリーンを始めると、その時はコーナーの先がどうなっているか、あまりわからないままコーナーに突っ込むことになってしまいます。直線の時の感覚のまま、道なりにだらだらとコーナーに入ってしまうと、ただバンクしたままアクセルも開けられず、カーブが終わるのを待つという、嫌な空走を招きがちです。

自分としては遅いつもりでも、実際にアベレージは遅くても、進入速度が相対的に速すぎてしまい、コーナー途中でブレーキをかけなくてはならないという、ビギナーには危険な状態に状態に陥ることも多いのです。

C地点までブレーキを引きずりつつ直進すれば、道を進んだのと、アウト側からの視線になることで、コーナーの向こうの見通しも大分遠くまで視線が届くようになります。

リーンが終わり、駆動力をかけたD地点ではすでに自信を持って加速に移れるので、怖くもないし、グリップ感も十分感じながら加速体勢に入れるわけです。

コーナーの攻略法はたくさんあり、この図もそのうちの一つにしか過ぎません。

いろんなプラン、いろんなラインを持っていれば、状況に合わせ、今度はこのラインで行ってみようとか、走りの楽しみも広がっていきますね。

今回は、最も基本的な、グリップ感重視のラインと走行パターンについて書いてみました。

<付記>

今回の内容は樹生のオリジナルではなく、辻司氏、宮崎敬一郎氏、山田純氏を始めとする多くの方の説に拠りながら、自分の経験からアレンジしてまとめたものです。特に根本健氏のライディング理論によるところが大きく、ほぼ、根本氏の説を私の体験でなぞったようになっていることを付記しておきます。

また、私の説に間違いがある場合、それは上の各氏の説のせいではなく、私のなぞり方、理解の仕方、表現の仕方のせいであることをお断りいたします。

公道ではくれぐれも安全運転で。

<お知らせ>

ライテク関連の当ブログ記事一覧は、記事右のサイドバーの中にある「カテゴリー」から<ライテク>をクリックすると15件ずつ表示されます。または、こちらのクリックでも同様のページが開きます。

⇒ライテク記事目次へ。

⇒ブログトップページへ。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « グリップ感と... | 冬の三角山で » |

走ることの楽しさを実感できたり。

まわりの風景を余裕をもって楽しむことができたり。

マス・ツーでは、仲間の走りを見ることができたり。

オートバイの性能に感心したり。

人馬一体がもたらす快感は、オートバイの醍醐味の一つだと思います。

速く走るためでなく、オートバイをより楽しむという観点でも、ライテクは大切ですね。

ホントにおっしゃるとおりだと思います。

私は一人で走ることが圧倒的に多いのですが、

マスツーリングでは「一緒に走っている」感がとてもいいですね。

一人ひとりの走り方が違って、それがとても面白かったり、時間と風景を共有しているという感じが、なんともいえない至福間をくれます。

バイクの乗り方は生き方に似ている…なんていうと、また想いいれすぎなんでしょうけれど、そんな走りがしたいものだと思います。

最近は理論よりも感覚重視で、巧い人のライディングを観察することだけに集中しているので、この内容は改めて勉強になります。

要望があるのですが、、、

次回はリーンウィズとリーンインの走りの使い分けなんぞを理論展開していただけませんか?なにかヒントを樹生さんが導いてくれそうな気がします。

今回の記事はアベレージの低い状況を想定したものでしたので、ハイアベレージのCrosさんからそう言っていただけると、非常にうれしいです。

さらにリクエストありがとうございます。

傾いたバイクの上でライダーの重心がどこにあるかは、今回のメインテーマでるグリップ感の上でも大きな影響を与えると思います。

早速次回、取り組んでみようと思います。

ただ、記事作成に時間がかかるかも…。

ちょっとお待ちください。