バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

ステア特性と補正2 アンダーステア・オーバーステア

写真出典は、「MOTOGPオフィシャルページ」内のここより。

(2009イタリアグランプリ。雨は上がったがタイヤはレイン。

ゼッケン4、アンドレア・ドビチオーゾ、ゼッケン7、クリス・バーミューレン。ゼッケン27、ケーシーストーナー。ドビチオーゾはクリッピングまでブレーキを引きずりつつ、フロント重視で曲げに来ている。バーミューレンは位置の関係で完全にインにはよれなかった。ここがクリッピングですでにアクセルは開いている。ストーナーはすでにアクセルが開き、マシンを起こし、分からないほど微細に滑らかに両輪を滑らせながら脱出加速に入っている。)

「アンダーステア」または「オーバーステア」。

車のハンドリング特性を表現する用語としてよくお目にかかる言葉です。

バイクのステア特性に関してもこの「アンダーステア」「オーバーステア」は用いますが、最近、あまり見かけなくなってきました。

それはおそらく1990年代の後半以降、バイクのハンドリングに関する解析や設計技術が進歩し、一般ユーザーレベルではこのステア特性云々を言及するほどハンドリングに癖があるマシンが少なくなったためでしょう。

今日は、この「アンダーステア」または「オーバーステア」という用語の意味を追っていきたいと思います。

☆☆注意☆☆☆☆☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

図1

図1

図1は車の場合のステアバランスを考えるためのもの。

実はこの用語、用語としての定義と日常的に使われている用法としての意味にズレがあるらしく、どれが正しい意味なのか、完全には判然としないのが現在の私の状況です。

しかし、現在私が知りうるところでは、以下の定義が一番理に適っているように思えます。

車にしてもバイクにしても走行条件は刻一刻とめまぐるしく変わりますので、できるだけシンプルにして考えます。

ある決まった円の円周上を車で走ります。このとき時計回りと、反時計周りがありますが、当然両方について同様に考えます。

円周上をたどりながら徐々に速度を上げて行きます。

速度が上がっても円周上にとどまるよう、必要ならばハンドルを操作します。

やがて速度が上がり、遠心力が大きくなってタイヤのグリップの限界を超えると、タイヤは耐え切れず、車の車体は円周上から外側に流れて行くことになります。

その時、

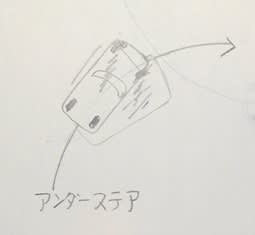

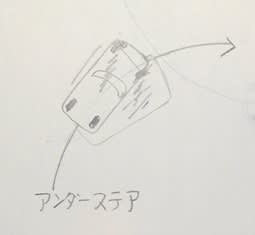

先に前輪側から流れ始めるのが、「アンダーステア」(図2)

先に後輪側から流れ始めるのが、「オーバーステア」(図3)

です。

図2

図2  図3

図3

(汚い鉛筆描きの上に回転方向が逆…すみません。)

これは現実的なシーンで言うと、四輪車の場合ですが、

カーブの内側に向けてハンドルを切ったのに、車の前側が内側に向いてくれない傾向があるのがアンダーステア。

カーブの内側に向けてハンドルを切ると、車の前側が思ったよりも内側に回りこんで来たり、リヤがブレークして外側に流れ出し、スピンしそうになるのが、オーバーステア。

…ということになります。

「カーブの途中でアクセルを踏むと、外側に膨らんでいくのがアンダーステア」

「カーブの途中でアクセルを踏むと、内側に巻き込んでくるのがオーバーステア」

という説明も一部見ますが、実際には、低速時でタイヤのグリップに相当余裕があるときを除けば、オーバーステアの車は回転半径を小さくするのではなく、スピンして旋回力を失い、円の外側に膨らんでしまいます。(図4)

図4

図4

遅い速度からスピンターンなどは確かにオーバーステア的ですが、車の向きは変わっても車の走行方向を変えるにはアンダーステア同様、効率が悪いのがオーバーステアです。

両輪がきっちりバランスして旋回していく状態を「ニュートラルステア」と呼びます。

一般的には、カーブを安定して速く抜けるには「ニュートラルステア」が一番能率がいい旋回特性です。

さて、それは4輪の話。

では我がバイク、2輪車の場合はどう考えたらいいか。

これについては、専門の工学的な用語の世界は置いておいて、一般的なところではやはり何通りかの言い方がされていて、我々素人は時々混乱したり、戸惑ったりします。

例えば根本健氏は出典は忘れましたし10年くらい前の話すが「バイクのハンドリングは基本的にはアンダーステアだ」と言っていました。

対して和歌山利宏氏は「バイクのハンドリングは基本的にはオーバーステア特性だといえる」というようなことを、やはりどこかで述べています。

ここだけ見ると、ライテクの理論派の二人の説が真っ向から対立しているように見えますが、実は前後の文脈を考えると二人ともステア特性については大枠では同じ捉え方をしていることが分かります。

私のようなライテクオタク(他の方々、失礼します)がバイクのステア特性について語るときは単に外に膨らむことを「アンダー」、ハンドルが内側に切れ込むことを「オーバー」と呼ぶことが多い気がします。

根本健氏は1980年代の『ライダースクラブ』誌が行ったタウンミーティングのようなイベントの中で、読者たちが各メーカーのバイクのハンドリングについて、いろいろ批判めいたことを発言していたが、ほとんどの人が、分かっていないまま分かってるつもりで話しているのにショックを受けて、記事のあり方についてかなり考えさせられたと書いています。

4輪と違い、タイヤの舵角だけでなく、バイクを傾けてのキャンバースラストも使っての2輪の旋回は、ステア特性に関しても、詳しく述べようとするとなかなか複雑です。

しかし、基本的なところは2輪、4輪変わらず共通。

バイクで、ある決まった円の円周上を旋回し、徐々に旋回速度を上げていって(バンク角も徐々に深くなります)、タイヤのグリップの限界を超えて滑り始めるとき、

フロントタイヤから先に滑り出すのが「アンダーステア」、

リヤタイヤから先に滑り出すのが「オーバーステア」です。

そして両輪のバランスがとれ、両輪同時に同じように外に流れ出すのがニュートラルステアだということになります。

さて、定義をしたところで、今度は2輪車の場合に限定し、

このアンダーステア・オーバーステアがライディング上、どんな意味があるのか、これを考えることでライディングの何を向上できるのか、それを徐々に考えていきたいと思います。

(「ステア特性と補正3」に続きます。この連載は断続的に行います。間に他の記事が多く入ります。御了承下さい。)

注

このステア特性については、厳密な自動車工学的定義のほかに日常的に流布した使われ方があり、捉え方もいろいろ幅が出てきてしまっています。

私の今回の定義がどの場合にも完全に正しいという保証はありません。

また、2輪の場合はさらに「アンダーステア」、「オーバーステア」の使われ方が一般的に定まっていない感じがします。

にもかかわらず、この話題を出したのは、こうしたステアバランスを自分のライディング中に感じる感性が必要だと考えるからです。

また、「ステア特性と補正1」で述べたトレールと合わせて考えると、バイクの傾け方、バイクのハンドリング特性へのライダーの関与の仕方がわかってくるように思います。

少々まどろっこしく、また詳しい方から見れば、大味すぎて間違いがある点もあるかと思いますが、シリーズ進行とともに関連付けつつ実際に近いところで述べていきたいと思います。御了承下さい。

ただ、明らかな間違い等ありましたら、御指摘下されば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(ブログトップページへ。)

(2009イタリアグランプリ。雨は上がったがタイヤはレイン。

ゼッケン4、アンドレア・ドビチオーゾ、ゼッケン7、クリス・バーミューレン。ゼッケン27、ケーシーストーナー。ドビチオーゾはクリッピングまでブレーキを引きずりつつ、フロント重視で曲げに来ている。バーミューレンは位置の関係で完全にインにはよれなかった。ここがクリッピングですでにアクセルは開いている。ストーナーはすでにアクセルが開き、マシンを起こし、分からないほど微細に滑らかに両輪を滑らせながら脱出加速に入っている。)

「アンダーステア」または「オーバーステア」。

車のハンドリング特性を表現する用語としてよくお目にかかる言葉です。

バイクのステア特性に関してもこの「アンダーステア」「オーバーステア」は用いますが、最近、あまり見かけなくなってきました。

それはおそらく1990年代の後半以降、バイクのハンドリングに関する解析や設計技術が進歩し、一般ユーザーレベルではこのステア特性云々を言及するほどハンドリングに癖があるマシンが少なくなったためでしょう。

今日は、この「アンダーステア」または「オーバーステア」という用語の意味を追っていきたいと思います。

☆☆注意☆☆☆☆☆☆☆☆

当ブログの記事は、当ブログ管理人が先達のライテクに学んだことや自分自身の経験から書いたものであり、正しさが保証されているものではありません。また、当ブログと異なる考え方を否定するものでもありません。読んでの判断はあくまで読者の方御自身がなさってください。

また、言うまでもなく、バイクライディングにおいては、ライダーが自己の誇りと責任を持ってライテクを考え、実践すべきものであり、当ブログをお読みになった方の実際のライディング上のあらゆる事態について、当ブログはその責任を負いません。公道では特に気をつけてセイフティライドで。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

図1

図1図1は車の場合のステアバランスを考えるためのもの。

実はこの用語、用語としての定義と日常的に使われている用法としての意味にズレがあるらしく、どれが正しい意味なのか、完全には判然としないのが現在の私の状況です。

しかし、現在私が知りうるところでは、以下の定義が一番理に適っているように思えます。

車にしてもバイクにしても走行条件は刻一刻とめまぐるしく変わりますので、できるだけシンプルにして考えます。

ある決まった円の円周上を車で走ります。このとき時計回りと、反時計周りがありますが、当然両方について同様に考えます。

円周上をたどりながら徐々に速度を上げて行きます。

速度が上がっても円周上にとどまるよう、必要ならばハンドルを操作します。

やがて速度が上がり、遠心力が大きくなってタイヤのグリップの限界を超えると、タイヤは耐え切れず、車の車体は円周上から外側に流れて行くことになります。

その時、

先に前輪側から流れ始めるのが、「アンダーステア」(図2)

先に後輪側から流れ始めるのが、「オーバーステア」(図3)

です。

図2

図2  図3

図3(汚い鉛筆描きの上に回転方向が逆…すみません。)

これは現実的なシーンで言うと、四輪車の場合ですが、

カーブの内側に向けてハンドルを切ったのに、車の前側が内側に向いてくれない傾向があるのがアンダーステア。

カーブの内側に向けてハンドルを切ると、車の前側が思ったよりも内側に回りこんで来たり、リヤがブレークして外側に流れ出し、スピンしそうになるのが、オーバーステア。

…ということになります。

「カーブの途中でアクセルを踏むと、外側に膨らんでいくのがアンダーステア」

「カーブの途中でアクセルを踏むと、内側に巻き込んでくるのがオーバーステア」

という説明も一部見ますが、実際には、低速時でタイヤのグリップに相当余裕があるときを除けば、オーバーステアの車は回転半径を小さくするのではなく、スピンして旋回力を失い、円の外側に膨らんでしまいます。(図4)

図4

図4遅い速度からスピンターンなどは確かにオーバーステア的ですが、車の向きは変わっても車の走行方向を変えるにはアンダーステア同様、効率が悪いのがオーバーステアです。

両輪がきっちりバランスして旋回していく状態を「ニュートラルステア」と呼びます。

一般的には、カーブを安定して速く抜けるには「ニュートラルステア」が一番能率がいい旋回特性です。

さて、それは4輪の話。

では我がバイク、2輪車の場合はどう考えたらいいか。

これについては、専門の工学的な用語の世界は置いておいて、一般的なところではやはり何通りかの言い方がされていて、我々素人は時々混乱したり、戸惑ったりします。

例えば根本健氏は出典は忘れましたし10年くらい前の話すが「バイクのハンドリングは基本的にはアンダーステアだ」と言っていました。

対して和歌山利宏氏は「バイクのハンドリングは基本的にはオーバーステア特性だといえる」というようなことを、やはりどこかで述べています。

ここだけ見ると、ライテクの理論派の二人の説が真っ向から対立しているように見えますが、実は前後の文脈を考えると二人ともステア特性については大枠では同じ捉え方をしていることが分かります。

私のようなライテクオタク(他の方々、失礼します)がバイクのステア特性について語るときは単に外に膨らむことを「アンダー」、ハンドルが内側に切れ込むことを「オーバー」と呼ぶことが多い気がします。

根本健氏は1980年代の『ライダースクラブ』誌が行ったタウンミーティングのようなイベントの中で、読者たちが各メーカーのバイクのハンドリングについて、いろいろ批判めいたことを発言していたが、ほとんどの人が、分かっていないまま分かってるつもりで話しているのにショックを受けて、記事のあり方についてかなり考えさせられたと書いています。

4輪と違い、タイヤの舵角だけでなく、バイクを傾けてのキャンバースラストも使っての2輪の旋回は、ステア特性に関しても、詳しく述べようとするとなかなか複雑です。

しかし、基本的なところは2輪、4輪変わらず共通。

バイクで、ある決まった円の円周上を旋回し、徐々に旋回速度を上げていって(バンク角も徐々に深くなります)、タイヤのグリップの限界を超えて滑り始めるとき、

フロントタイヤから先に滑り出すのが「アンダーステア」、

リヤタイヤから先に滑り出すのが「オーバーステア」です。

そして両輪のバランスがとれ、両輪同時に同じように外に流れ出すのがニュートラルステアだということになります。

さて、定義をしたところで、今度は2輪車の場合に限定し、

このアンダーステア・オーバーステアがライディング上、どんな意味があるのか、これを考えることでライディングの何を向上できるのか、それを徐々に考えていきたいと思います。

(「ステア特性と補正3」に続きます。この連載は断続的に行います。間に他の記事が多く入ります。御了承下さい。)

注

このステア特性については、厳密な自動車工学的定義のほかに日常的に流布した使われ方があり、捉え方もいろいろ幅が出てきてしまっています。

私の今回の定義がどの場合にも完全に正しいという保証はありません。

また、2輪の場合はさらに「アンダーステア」、「オーバーステア」の使われ方が一般的に定まっていない感じがします。

にもかかわらず、この話題を出したのは、こうしたステアバランスを自分のライディング中に感じる感性が必要だと考えるからです。

また、「ステア特性と補正1」で述べたトレールと合わせて考えると、バイクの傾け方、バイクのハンドリング特性へのライダーの関与の仕方がわかってくるように思います。

少々まどろっこしく、また詳しい方から見れば、大味すぎて間違いがある点もあるかと思いますが、シリーズ進行とともに関連付けつつ実際に近いところで述べていきたいと思います。御了承下さい。

ただ、明らかな間違い等ありましたら、御指摘下されば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

(「ライテク記事 インデックスⅡ」へ。)

(ブログトップページへ。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 車検整備でハ... | 雨の日の花 » |

ヤマハのRZV500Rは、ハンドリングが切れ込むマシンでした。

当時のフロント16インチは、コーナーの奥まで進入して、カクンと曲がるような乗り方を求められていましたが、素人ライダはその感性になじむことが難しかったです。

そして、私は、浜名湖ビラのライダースクラブのミーティングで私は言ってしまったのです。

>読者たちが各メーカーのバイクのハンドリングについて、いろいろ批判めいたことを発言していたが、ほとんどの人が、分かっていないまま分かってるつもりで話している

このときは、昼はヤマハの工場見学と夜は営業マンや設計者、テストライダも集まって、夜は大宴会をしました。

今のスポーツバイクなら、間違いなくニュートラルステアというか、ライダの感性を逆なでしないハンドリングです。

でも、そのハンドリングもライダ次第の部分だとも言えるのではないかなぁと思っています。

ありがとうございます。

初期のフロント16インチのハンドリングについては、切れ込みが激しいことは当時から各誌で言われていたことでしたね。

私も当時のライダースクラブとバイカーズステーションの「読みかじり」ですが、当時はヤマハのキングケニーを止めるためにインーインーインのラインで曲がって加速していくマシンの開発にスズキやホンダが燃えており、また、タイヤのラジアル化のために必要とされた扁平率の低いタイヤとシャシーのバランスに関して試行錯誤状態だったため、特にトレンドをすぐに商品に投入していたレプリカのイヤーモデルには、ハンドリングにかなり癖のあるものも多かったとか…。

adaさんが実際にRZVを所有して走らせての感想を述べられたのであれば、それは同じハンドリング批判であっても、根本氏を悩ませたものとは一線を画していたのではないでしょうか。

それにしてもその日のメニューは実にうらやましいですね。それは最高に楽しいイベントだったことでしょう。

さて、adaさんのおっしゃる、逆説的に、「ライダ次第」の部分は、今日的に「ステア特性と補正」について述べるにはまさに正鵠というか、核心になる部分だと思います。

adaさんのブログ、HPでも書かれている、リーンの仕方、リーンの角度と速度による、バイクの向き変えのコントロールは、そのまま、リーン時のステア特性の作り方と直結していると思うのです。

基本的には下半身の操作で、つまり、リーンコントロールのみで、いかにニュートラルステアを作り出すか。

速度、勾配、旋回半径、その他刻々と変わる状況の中でいかにライダーが自分でマシンのステア特性を作り出し、調整していくか。

そのあたりが、やがてこのシリーズでトライすべき項目となっていくと思います。

今回のシリーズでは、一挙にそこまで話を持っていけないと思いますし、私も勉強(実際に走りで検証することを含めて)不足、力不足で及ばないこともあるかと思います。

まずは基本的なことから整理しておき、いずれ、このテーマに迫っていきたいと思っています。

adaさん、ありがとうございました。