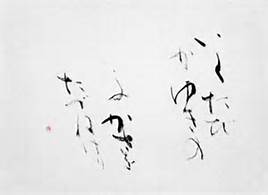

冬籠る今戸の家や色ガラス

徳富蘆花が不如帰」を発表した明治31年 子規32才の作句

年表には下記の記載がある

活動的な一年だったことが伺える

掲句の本意はなにか ただ写生であってはおもしろくないように思う

1 月給40円。

2.12 「歌よみに与ふる書」(10回,「日本」2.12~3.4)を発表し,短歌の革新運動に着手する。

3 子規庵ではじめての歌会。

3.30『新俳句』刊。

10「ほとヽぎす」を東京発行に切り替える。

(丈士)

徳富蘆花が不如帰」を発表した明治31年 子規32才の作句

年表には下記の記載がある

活動的な一年だったことが伺える

掲句の本意はなにか ただ写生であってはおもしろくないように思う

1 月給40円。

2.12 「歌よみに与ふる書」(10回,「日本」2.12~3.4)を発表し,短歌の革新運動に着手する。

3 子規庵ではじめての歌会。

3.30『新俳句』刊。

10「ほとヽぎす」を東京発行に切り替える。

(丈士)