安藤・白石(1985)の「ムササビにおける相対成長と滑空適応」という論文を読みました。ムササビが主体ですが、モモンガを含め、新生児から成獣になるまでに体がどう変化するかを論じた論文で難しいところもあるので、要点をわかりやすく説明しておきます。

リスの仲間であるムササビ、モモンガは飛膜で滑空しますが、同じことをする哺乳類でヒヨケザルというのがいます。私も去年ジャワで見ました。ヒヨケザルはムササビなどに比べて顔から手までに飛膜があり、後肢から尾にも飛膜があり、6角形の飛膜を持っています。針状軟骨はないため、手足の先までは飛膜がありますが、それ以上ではありません。そのため面積を稼ぐために必然的に手足は長くなっています。その結果、木を移動するのは苦手です。

飛膜の比較

ヒヨケザルは四肢が長いので樹上を歩くのは苦手 https://plaza.rakuten.co.jp/yamashoubin/diary/201407190000/

このことを考えると、ムササビの針状軟骨は手足を短いままで、樹上の移動にも支障が少なく、いざ飛ぶときにピンと「指代わりの骨」である針状軟骨を伸ばして飛膜面積を大きくしているということです。

モモンガ。四肢の長さはリスなどと同じ程度であり、樹上でも支障なく移動できる。https://hb-l-pet.net/small-animals/

針状軟骨については柔らかくて「たわみ」を持っており、そのために飛膜の前端縁がカーブを描きますが、それは角張っているより飛ぶために好都合だといいます。そういえば飛行機の翼も半円形にカーブを描いています。

また柔らかいことは上に反り返りを生みますが、これは横滑りを少なくするそうです。確かにトビやアホウドリなどの翼の先は反り返っています。

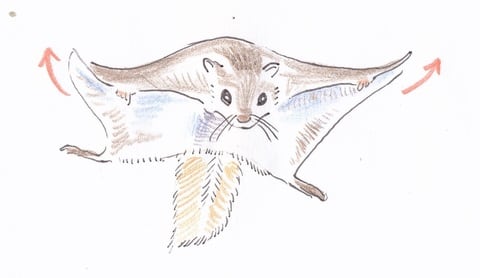

アメリカモモンガの飛翔を写真から描く。飛膜の前の端に長い毛があり、滑空時には反り返る

安藤・白石( 1985)は、ムササビの尾は鳥の尾とは違うことを指摘しています。鳥の尾は低速飛行するときは広がって揚力になり、滑空するときは方向舵になりますが、ムササビの尾は全く違い、重心を後ろに置き、抗力を生んで滑空姿勢を安定させるためだとしています。確かにムササビの滑空写真をみると尾はまるで横広のブラシのように広がって空気抵抗を生んでいるように見えます。

滑空するムササビ。尾は水平に開いて空気抵抗を大きくしている。https://troutinn.exblog.jp/24748009/

リスの仲間であるムササビ、モモンガは飛膜で滑空しますが、同じことをする哺乳類でヒヨケザルというのがいます。私も去年ジャワで見ました。ヒヨケザルはムササビなどに比べて顔から手までに飛膜があり、後肢から尾にも飛膜があり、6角形の飛膜を持っています。針状軟骨はないため、手足の先までは飛膜がありますが、それ以上ではありません。そのため面積を稼ぐために必然的に手足は長くなっています。その結果、木を移動するのは苦手です。

飛膜の比較

ヒヨケザルは四肢が長いので樹上を歩くのは苦手 https://plaza.rakuten.co.jp/yamashoubin/diary/201407190000/

このことを考えると、ムササビの針状軟骨は手足を短いままで、樹上の移動にも支障が少なく、いざ飛ぶときにピンと「指代わりの骨」である針状軟骨を伸ばして飛膜面積を大きくしているということです。

モモンガ。四肢の長さはリスなどと同じ程度であり、樹上でも支障なく移動できる。https://hb-l-pet.net/small-animals/

針状軟骨については柔らかくて「たわみ」を持っており、そのために飛膜の前端縁がカーブを描きますが、それは角張っているより飛ぶために好都合だといいます。そういえば飛行機の翼も半円形にカーブを描いています。

また柔らかいことは上に反り返りを生みますが、これは横滑りを少なくするそうです。確かにトビやアホウドリなどの翼の先は反り返っています。

アメリカモモンガの飛翔を写真から描く。飛膜の前の端に長い毛があり、滑空時には反り返る

安藤・白石( 1985)は、ムササビの尾は鳥の尾とは違うことを指摘しています。鳥の尾は低速飛行するときは広がって揚力になり、滑空するときは方向舵になりますが、ムササビの尾は全く違い、重心を後ろに置き、抗力を生んで滑空姿勢を安定させるためだとしています。確かにムササビの滑空写真をみると尾はまるで横広のブラシのように広がって空気抵抗を生んでいるように見えます。

滑空するムササビ。尾は水平に開いて空気抵抗を大きくしている。https://troutinn.exblog.jp/24748009/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます