東京大学では中国、スリランカ、スペイン、ベネズエラからの留学生を受け入れた。中国から来た姜兆文さんはニホンジカとモウコガゼルの研究をし、それがその後のモンゴルでのモウコガゼルの調査につながった。

初めて姜さんとゴビに行ったとき、吹雪にあって近くの店に泊めてもらったのだが、食べたインスタントラーメンが古かったらしく、二人ともお腹を下して苦しんだのはなつかしい思い出である。

姜さんと(中国内蒙古草原, 1997年)

この研究はその後、恒川篤史さんとの共同研究となり、伊藤健彦さんの協力を得て、最新機器を使ってガゼルの長距離の季節移動が解明された。

ガゼルに発信機をつけて放逐する(2003年)

モウコガゼルから始まったモンゴルでの研究は、その後モンゴル草原の放牧圧が草原に、また草原の昆虫類に与える影響や、タヒ(野生馬)とアカシカの食性と群落影響への比較などに発展した。この調査では帯広畜産大学の佐藤雅俊さんと群落調査をした。二人でとったプロット数は1000を超えると思う。

モンゴル草原で群落記載をする(2010年)

スリランカから来たローズ(ヴェラシンハ)さんはアジアゾウとスイギュウ、アクシスジカの種間関係を研究した。

ローズさんと(スリランカ, 1997年)

夫君のパリタさんは熱帯雨林の哺乳類の果実利用を研究した。スペインのアイムサ(カンポス・アルセイス)さんはスリランカのアジアゾウの農業被害問題に取り組んだ。アイムサさんは現在、マレーシアのノッティンガム大学クアラルンプール校でゾウの大きなプロジェクトを進めている。

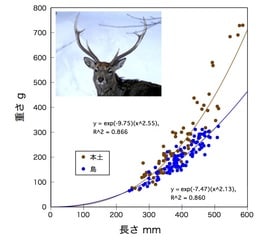

ベネズエラのカロリーナさん(ガリンデス・シルバ)さんは金華山のシカの社会順位と性ホルモン濃度の関係を調べた。

カロリーナさん(ベネズエラ出身)

アイムサさん(ノッティンガム大学)

アイムサさんがスリランカで調査していた2004年にスマトラ沖大地震が起きてスリランカ南部を津波が襲い、多くの犠牲者が出た。アイムサさんは現地に行って救援チームを編成して救助にあたった。ローズさんたちは孤児の教育支援のために「ゾウさん基金」を立ち上げ、募金を集めて孤児に贈った。この活動は現在も継続しているが、一部の孤児は大学に進学する年齢になった。2011年の東日本大震災のときは、この孤児たちから被災者激励の手紙が届いた。

つづく

初めて姜さんとゴビに行ったとき、吹雪にあって近くの店に泊めてもらったのだが、食べたインスタントラーメンが古かったらしく、二人ともお腹を下して苦しんだのはなつかしい思い出である。

姜さんと(中国内蒙古草原, 1997年)

この研究はその後、恒川篤史さんとの共同研究となり、伊藤健彦さんの協力を得て、最新機器を使ってガゼルの長距離の季節移動が解明された。

ガゼルに発信機をつけて放逐する(2003年)

モウコガゼルから始まったモンゴルでの研究は、その後モンゴル草原の放牧圧が草原に、また草原の昆虫類に与える影響や、タヒ(野生馬)とアカシカの食性と群落影響への比較などに発展した。この調査では帯広畜産大学の佐藤雅俊さんと群落調査をした。二人でとったプロット数は1000を超えると思う。

モンゴル草原で群落記載をする(2010年)

スリランカから来たローズ(ヴェラシンハ)さんはアジアゾウとスイギュウ、アクシスジカの種間関係を研究した。

ローズさんと(スリランカ, 1997年)

夫君のパリタさんは熱帯雨林の哺乳類の果実利用を研究した。スペインのアイムサ(カンポス・アルセイス)さんはスリランカのアジアゾウの農業被害問題に取り組んだ。アイムサさんは現在、マレーシアのノッティンガム大学クアラルンプール校でゾウの大きなプロジェクトを進めている。

ベネズエラのカロリーナさん(ガリンデス・シルバ)さんは金華山のシカの社会順位と性ホルモン濃度の関係を調べた。

カロリーナさん(ベネズエラ出身)

アイムサさん(ノッティンガム大学)

アイムサさんがスリランカで調査していた2004年にスマトラ沖大地震が起きてスリランカ南部を津波が襲い、多くの犠牲者が出た。アイムサさんは現地に行って救援チームを編成して救助にあたった。ローズさんたちは孤児の教育支援のために「ゾウさん基金」を立ち上げ、募金を集めて孤児に贈った。この活動は現在も継続しているが、一部の孤児は大学に進学する年齢になった。2011年の東日本大震災のときは、この孤児たちから被災者激励の手紙が届いた。

つづく