中学数学の文章題は、数学的な概念や問題解決能力を実践的な状況に応用することを促す重要な要素です。以下に、中学数学の文章題の重要性についていくつかのポイントを説明します。

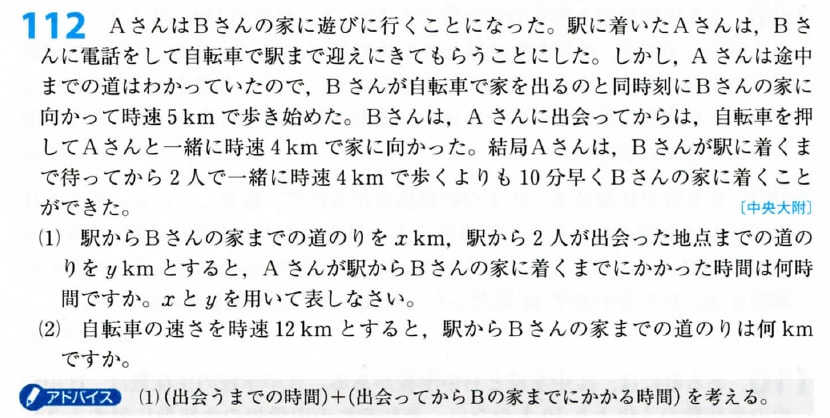

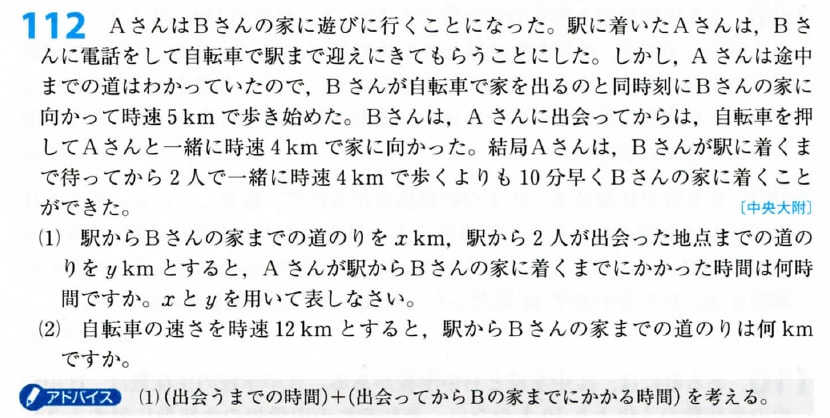

現実世界への応用:文章題は、数学の抽象的な概念を日常の現実世界の問題に適用する機会を提供します。例えば、速さや距離、時間の関係を表す問題や、費用や割合を計算する問題などがあります。これにより、数学の学習が抽象的で退屈なものではなく、生徒たちは実用的なスキルを身につけることができます。

論理的思考の発展:文章題は、生徒たちに論理的思考や問題解決能力を養う機会を提供します。問題文を読み、与えられた情報を整理し、適切な数学的な手法や戦略を選択して解決策を見つける必要があります。この過程によって、生徒たちは論理的思考力や批判的思考力を発展させることができます。

応用数学の基礎:文章題は、応用数学の基礎として機能します。生徒たちは数学的なモデリングの手法を学び、現実の問題を数学的な言語や表現に変換する方法を習得します。このようなスキルは、将来の科学や工学、経済などの分野での応用につながる可能性があります。

複数のスキルの統合:文章題は、生徒たちが複数の数学的スキルを統合して解決策を見つけることを要求します。例えば、文章題では代数、幾何学、算数などの概念を組み合わせる必要があります。これにより、生徒たちは異なるスキルや概念を結び付ける能力を発展させることができます。

中学数学の文章題は、数学の学習において重要な役割を果たしています。文章題を通じて、現実世界の問題に対して数学的思考を適用する力や、論理的思考力を発展して問題解決能力を養うことができます。文章題は、数学の学習をより実践的で関連性のあるものにし、生徒たちが数学をより深く理解する手助けをします。

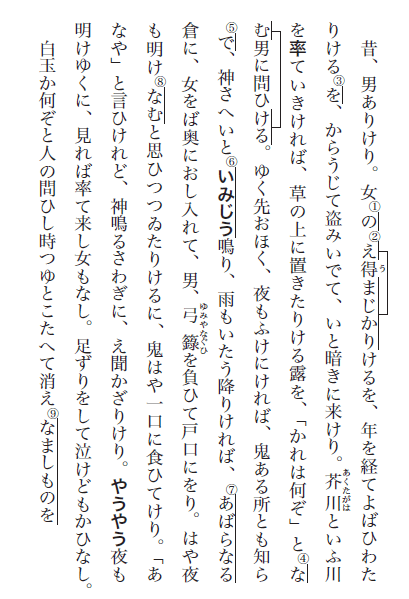

文章22 「正しい読み方」は存在するのか? 金沢大学

小説作品を読んで、「作者の意図は何か」と問われた経験はないだろうか。確かに作品には作品を創作した作者の存在が必ずある。そして、作品と作者は一体となって、小説を読む者に読みの方向を指し示してきた。作者の伝記的事項からうかがい知ることのできる思想や、作者自身が自らの作品について語ることばによって小説作品の「正しい」読み方があるとわれわれは思い込んできたのである。

しかし、小説作品を【テクスト】と見る考え方によって、作品が表現していると考えられてきた唯一絶対の主題をとらえようとする【一義的】な読み方は否定される。テクストの原義は「織物」であり、一枚の布が何本もの縦糸と横糸の交差によって成り立っているのと同じく、小説というテクストも様々な要素によって成り立っていると考えられる。作者の意図のみがテクストの縦糸・横糸となることはあり得ない。一つのテクストには、先行する時代のテクストや、同時代の他のテクストの何らかの痕跡(こんせき)が織り込まれている。

さらに、一つのテクストが創作された時代背景や文化、社会などもテクストを織り成す一部となっているだろう。そういった、テクストとともに織り込まれている言語以外の要素は、「ともに」を意味する「コン」という接頭語をつけて【コンテクスト】と呼ばれる。コンテクストは文脈と訳されるが、まさにテクストは、それが生まれた時代や文化や社会という大きな文脈のなかに属しているものである。そして、多様な要素が織り込まれることによって成立するテクストは、一義的な読みから解放され、読みの【多義性】を導く。また、テクストという考え方によって、読者は、作者の示す意図を一方的に読み取るだけの存在であることから解放され、テクストと相互に関わり、新たな意味を構築していく存在となる。作品と異なり、テクストは開かれたものなのである。

Sentence 22 Is there a "correct reading"? Kanazawa University

Have you ever read a novel and been asked, "What is the author's intention?" Certainly, there is always the existence of the author who created the work. And the work and the author have become one and have pointed out the direction of reading to the reader of the novel. We have assumed that there is a ``correct'' way to read a novel based on the thoughts that can be gleaned from the author's biography and the words that the author says about his work.

However, the idea of viewing a novel as a [text] denies a [univocal] reading that tries to capture the only and absolute theme that the work expresses. The original meaning of text is 'textile', and just as a piece of cloth is made up of many interlaced warp and weft threads, the text of a novel can be thought of as being made up of various elements. The author's intention alone cannot be the warp or weft of the text. A text is woven with some traces of the texts of the preceding period and of other texts of the same period.

Furthermore, the historical background, culture, and society in which a text was created are also part of the weaving of the text. Such non-linguistic elements that are woven together with the text are called 'contexts' with the prefix 'kon', which means 'together'. Context is translated as context, and a text belongs to the larger context of the era, culture, and society in which it was created. And the text, which is formed by interweaving various elements, is freed from the univocal reading and leads to the [ambiguity] of the reading. In addition, the idea of a text frees the reader from being a mere unilateral reader of the author's intentions, and allows him or her to interact with the text and construct new meanings. Unlike works, texts are open.

EXERCISES 22

1. 次の各文を接続詞を用いて書きかえなさい.

1) I washed the dishes, drying them carefully.

2) Taking off my clothes, I filled the bathtub.〔「~している間に」の意味で〕

3) Feeling hungry, we went to a restaurant.

*4) Taking the bus, you will get to the library.

2. 日本語に合うように( )内の語句を並べかえなさい.

1) 彼らは愉快な歌を歌いながら山に登った.

They climbed the mountain, (song, singing, amusing, an).

2) 私はラジオを聞きながら夕食を作った.

I cooked dinner, (the, listening, radio, to).

3) 私たちは5時に家を出て,9時に空港に着いた.

We left home at five, (at, the airport, at nine, arriving).

4) 英語と日本語のどちらも知っていたので,彼女はその本を翻訳できた.

(both, knowing, and, Japanese, English), she could translate the book.

*5) 彼が若いのは認めるが,彼にはその仕事をするための経験がある.

(he, that, young, admitting, is), he has the experience to do the work.

3. リサイクルとは

Recycling is a process designed to recover and reuse materials instead of throwing them away. Commonly recycled wastes include aluminum and steel cans, glass containers, and paper. Recycling helps conserve raw materials that manufacturers would otherwise need to use. It also keeps materials out of landfills, helping reduce the pollution that may result from the disposal of various waste materials.

塾・予備校の比較

1.駿台・河合塾・代ゼミ

・学校と同じ集団授業なので無駄が多い

・個別の疑問に対応してくれない

・一度遅れると2度と追いつけないシステム

2.東進ハイスクール、東進ゼミナール、東進衛星予備校

・映像授業なので選択肢は増えるが先生との会話はない

・授業ばかりを受けるためテストになると弱い

・一部の生徒のみ生の授業で個別に指導を受けられる

3.武田塾

・授業が無く参考書を自分で進めていく形式なので自習と変わらない

・武田塾オリジナルの教材がない

4.四谷学院の55段階個別指導

・55段階もあるため無駄が多く永遠に終わらない

・先生1人に生徒30人以上のため集団授業と変わらない

・実際の志望校合格率がかなり低い

*上記の予備校は何れも「授業計画が確定している」ので「学校の授業進度に応じた柔軟な対応」つまり「融通が利かないシステム」になっています。その点、さくらの個別指導では「学校の定期試験」に合わせた授業にその場でいつでも切り替えることが可能です。

走り高跳びの世界新を目指すなら、バーの高さを世界新の高さにして

何度も、何万回飛んでも世界新を作れません。

永遠に失敗の連続で、練習の意欲を無くします。

それより、自分が飛べる高さから始めます。

そしてバーを、1cmずつ上げていきます。

コーチのアドバイスで悪い部分を少しずつ修正します。

創意と工夫が生まれます。

成功体験も数多くなります。

これなら世界新の可能性があります。

If you aim for the new world of running high jump, you can not make world new even if you fly tens of thousands times, making the height of the bar the new world high.

Forever with successive mistakes, eliminate motivation for practice.

Begin with the height you can fly.

And I will raise the bar 1 cm at a time.

Coach's advice will fix bad parts little by little.

Creativity and ingenuity are born.

There are also many successful experiences.

If this is the case there is a new possibility of the world.

EXERCISES 25

1. 日本語に合うように( )内の語句を並べかえなさい.

1) アクセントから判断すると,彼は大阪出身に違いない.

(Osaka, from, must, his accent, he, be, from, judging).

2) 一般的に言って,北海道には梅雨がない.

(in Hokkaido, speaking, we, have, don't, generally, the rainy season).

3) 厳密に言うと,その問題は未解決のままだ.

(speaking, remains, strictly, unsolved, the problem).

*4) 雪が降っていたので,ブーツを履かなければならなかった.

(boots, it, snowy, we, being, wear, had to).

*5) 子どもが病気になったので,彼らは旅行に行けなかった.

(sick, they, go, couldn't, their children, a trip, being, on).

2. 次の各文を日本語に直しなさい.

1) Frankly speaking, this movie is boring.

2) Speaking of him, he has gone to Hong Kong.

3) Considering her age, she is quite healthy.

*4) It being cold, I caught a cold.

*5) Olivia was on the sofa watching TV, the water boiling in the kitchen.

3. 日本人はおふろ好き

Regarding hotel rooms, American tourists are, generally speaking, "view-conscious" while the Japanese are "bath-conscious." Americans are unhappy if they cannot command a nice view from their room but Japanese are unhappy if they don't find a deluxe bathtub in their room.

・プロの講師

プロの講師は、生徒諸君がはまる落とし穴やわからなくて考え込んでしまうポイントを知り尽くしています。

そして、そういう箇所は、先に正解を教えるよりも、いったん迷路に踏み込ませて、絶妙のタイミングで段階的にヒントを与えながら、自らの力で本質を発見できるように誘導した方が、はるかに深い理解を与えることができるのを経験的に知っています。

真の教師とは、ただ答を教えるのではなく、むしろわざと生徒を迷路に誘い込みながら深い本質的な理解へと巧みに誘導して行ける才能を持った人のことなのです。

このような一連の教授上の操作(的確なタイミングで指示を出す等)を効果的に行うためには、どうしても活字・図に加えて音声による誘導が必要なのです。

いいと噂の問題集、手当り次第に買ってみる。

過去問を解いてみるも、そのときだけの安心感。

限られた時間。

見えない成果。

わかる問題の繰り返し。

いったいいつまで繰り返すんだ?

せっかく時間をかけても、的をはずすとムダになる。

さくらの個別指導なら、ぬけ目なく学習できる。

親切講師が伝授する、難問に対する分析力・思考力・表現力。

最新の入試傾向をガッチリ押さえてあるので、よけいな時間はとらせない。

文章18 自分らしさとは何か? 一橋大学

人間は、だれしも自分らしく生きたいと思うものではないだろうか。つまり、自由で独立した生き方、人真似でないオリジナルな価値観を持った自分でありたいと考えるものではないか。そうした理想とする自己に近づくために、われわれは日々進歩したいと願う。では自分らしさとは何か。

まず人は、自己をそれと意識する【自我】を持っている。そうして自己をとり囲む世界があり、世界を認識する主体として自我がある。世界という客体には、自然があり、【他者】としての人間が存在する。他者を全的に理解するのは不可能だが、われわれは他者を意識することで理性的に行動し、また自己を【対象化】することを学ぶのである。他者が理解不可能な他者としてあること、すなわち他者性を認識することによって、自我に客観性と社会性がとり入れられるようになる。さらに自分が社会のなかで他者と異なった人生の選択や判断をしていくうちに、その人なりの【アイデンティティ】も意識されるようになる。例えば「自分は日本人だ」との帰属意識、「自分は詩人だ」等の自尊心を持つことが、自分らしさ=アイデンティティの自覚につながるのである。

社会人として責任ある立場となる前に、若者の多くが大学などで【モラトリアム】期間を過ごすが、この時期は自らのアイデンティティを模索するのに格好の時間でもあろう。とはいえ、こうした自我の確立を経ていく過程から何らかの理由で逸脱してしまう場合もある。社会や他者をうまく対象化できないまま心を病み「ひきこもり」となる者たちがその一例である。彼らは、社会における自己の価値づけといった自分らしさを形成できない【フラストレーション】を抱えている。そうした不満や緊張の状態を、よい方向に転化することも現在の社会全体の課題となっている。

Sentence 18 What is your personality? Hitotsubashi University

"Everyone wants to live in their own way, isn't it?" In other words, you want to be a free and independent way of life, a self with original values that are not imitative. In order to get closer to that ideal self, we want to make progress every day. So what is your individuality?

First of all, people have an [ego] that makes them aware of themselves. In this way, there is a world that surrounds the self, and there is the ego as the subject that recognizes the world. In the object of the world, there is nature, and there are humans as [others]. It is impossible to fully understand the other, but by being aware of the other we learn to act rationally and to objectify ourselves. By recognizing that others are incomprehensible others, that is, by recognizing otherness, objectivity and sociality come to be incorporated into the ego. Furthermore, as we make choices and decisions about life that are different from those of others in society, we become aware of our own [identity]. For example, having a sense of belonging, such as "I am Japanese," or having self-respect, such as "I am a poet," leads to self-awareness, or identity.

Many young people spend a period of [moratorium] at universities, etc. before becoming responsible members of society, and this period is also a good time to search for their own identity. Nonetheless, there are cases where, for some reason, we deviate from the process of establishing the ego. One example is those who become hikikomori because they are mentally ill because they are unable to objectify society and others. They have [frustration] that they can't form their own identity such as self-value in society. It is also an issue for society as a whole to transform such a state of dissatisfaction and tension in a positive direction.

EXERCISES 24

1. 日本語に合うように( )内の語句を並べかえなさい.

1) 悪天候で足止めされたので,船は3時間遅れて出航した.

(weather, by, prevented, bad), the ship left three hours late.

2) 雪で覆われていると,その山は荘厳に見える.

(looks, with, the mountain, snow, covered, majestic).

*3) 1982年生まれなので,生徒たちは東京オリンピックのことをあまり知らない.

(1982, in, born), the students don't know much about the Tokyo Olympic Games.

2. 日本語に合うように次の各文を完成しなさい.

1) やさしい英語で書かれているので, その本は2,3日で読める.

_________________________, the book can be read in a few days.

2) クリスマスパーティーに招待されたので,彼女はわくわくしている.

_____________________________________________, she is excited.

*3) 注意深く観察すると, その光はUFOではないようだった.

__________________________, the light didn't look like an UFO.

*4) 出口の前で立っている間, 彼がそばにいることに気づかなかった.

____________________________________, I didn't notice that he was beside me.

3. 海洋ほ乳類の呼吸

Marine mammals spend their whole lives at sea. How can they sleep and not die from being under water for too long? Equipped with a unique breathing system, whales and dolphins must keep part of their brain alert to make each breath happen. Their systems require conscious control.

Exercises 6

1. 日本語に合うように( )内の語句を並べかえなさい.

1) 赤ん坊をひとりぼっちにしておくのは軽率だと思う.

I think it (a baby, leave, thoughtless, alone, to).

2) だれも部屋にいないなんて変だと思った.

I thought (there, strange, was, it, in the room, that, no one).

3) 英語のつづりかたを暗記するのは難しいとわかっている.

I find (spelling, memorize, it, difficult, to, English).

4) その質問に答えるのは簡単だとわかった.

(the, easy, found, question, I, it, answer, to).

*5) 君は当然昼ごはんを済ませたと思っていたよ.

I (granted, you, took, that, had eaten, it, for, your lunch).

2. 次の各文を日本語に直しなさい.

1) I feel it my duty to take care of my parents.

2) I find it interesting to read science fiction.

3) I think it necessary that we cooperate with each other.

4) I consider it possible that she gets a driver's license.

*5) Don't take it for granted that every foreigner can speak English.

3. ペンギンは鳥か?

The first people to see penguins found it difficult to classify them, although their interest in these creatures was only as food. Were they animals or birds? In fact, the penguin is a swimming and diving bird which lost the power of flight early in its evolution.

文章6 国家というフィクション? 東京大学

ヨーロッパ【中世】の人々には、国家という観念や国民としての意識はなかった。彼らはキリスト教の神に対する厚い信仰心のもとに生活を営んでおり、その価値観は宗教の影響を強く受けていた。しかし、十八世紀後半に起こった【ナショナリズム】、すなわち民族主義の概念は人々を宗教や身分制度から解放した。【世俗化】によって宗教支配や宗教に対する信仰心から解き放たれた人々は、民族の言語や文化、伝統のもとに国民として統一されることになる。そして、自国の文化や伝統を崇拝する気持ちが、それまで宗教に向かっていた信仰心に取って代わることとなる。また、階級差がなくなったことで国政にも主体的に参加するようになる。ナショナリズムという語の原義であるネーションには国民や国家という意味があるが、ナショナリズムはまさに人々を【国民国家】のもとに組織しようとする概念なのである。

同一の言語や歴史、文化を持つ民族が一つの国家に属しているという考えは、近代になって初めて現れたものである。しかし、国民国家という概念が近代以降の産物であるという事実は、言い換えれば、国民や国家、そしてそれらを統一するためにあった歴史や伝統などが、創出されたものでもあるということなのだ。ナショナリズムや国民国家に正当性を与えるために創られた伝統や文化、制度のなかにいるとはどういうことか。例えば、一つの言語、一つの文化のもとに単一の統一体としての民族を創り出すことは、多言語、多文化を自らの国家から排除する動きに容易につながる。また、国際社会のなかにあっても他の民族の権利や利害を軽視することは、民族や国家間の戦いを生み出す原因となるかもしれない。曖昧(あいまい)な実体しか持たない国家や国民という概念の内に危険が孕(はら)まれているということに、われわれは自覚的でなければならないだろう。

Sentence 6 A fiction called a nation? The University of Tokyo

The people of [medieval] Europe did not have the concept of a nation or a national consciousness. They lived with a deep faith in the Christian God, and their sense of values was strongly influenced by religion. However, the concept of nationalism, or nationalism, that emerged in the late eighteenth century liberated people from religion and class systems. [Secularization] liberates people from religious rule and faith in religion, and unites them as a nation under their ethnic language, culture, and traditions. And the feeling of worshiping the culture and traditions of one's own country will replace the faith that had hitherto been directed towards religion. In addition, as class differences disappeared, they began to actively participate in national affairs. Nation, which is the original meaning of the word nationalism, means people or state, but nationalism is exactly the concept of organizing people under the ``nation-state''.

The idea that peoples with the same language, history, and culture belong to one nation only appeared in modern times. However, the fact that the concept of the nation-state is a product of the modern era also means that the nation, the state, and the history and traditions that have been used to unify them have also been created. What does it mean to be in the traditions, cultures and institutions created to give legitimacy to nationalism and nation-states? For example, creating a nation as a single unity based on one language and one culture easily leads to the movement to exclude multilingual and multicultural people from their own nations. Moreover, even in the international community, neglecting the rights and interests of other peoples may cause conflicts between peoples and nations. We must be conscious of the fact that the concept of a state or a nation, which has only vague substance, contains dangers.

文章23 「平和」をカタチにする方法は? 関西大学

自分の内面をことばにのせてうまく表現したいとき、人は【レトリック】を使用する。例えば、決して目立つわけではないが、その人の側にいるとなぜか心温まるような人を想像してみよう。その人は場の雰囲気を劇的に明るくするわけではないが、ただそこにいるだけで和やかな空気が場を優しく包み込む。その人のことを、「彼女は木洩(こも)れ日だ」という【メタファー】を使って表現してみる。「木洩れ日」というメタファーは、若葉の間に輝く光や、光に透かされた緑、心地よく暖められた土といった優しいイメージを呼び起こす。このレトリックによって、表現者も受け手も、論理的なことばとは異なるレベルで彼女の存在を把握することが可能になる。比喩(ひゆ)という機能は、人間に【表象】を呼び起こすことを可能にするのである。

また、われわれの世界は、具体的なことばで指し示すことのできるもののみで構成されているわけではない。例えば、目の前にある、鉛筆で書いたものを消すための文房具を「消しゴム」ということばで指し示すことは可能であるが、同様に「平和」を具体的なことばで指し示すことはできない。それは、「平和」が抽象的な概念だからだ。そこで、抽象的な事物を表すために、われわれは【象徴】を使用する。例えば「はと」という具体的なものによって「平和」という概念を表すのである。ことばには、世界に存在するものを具体的に指し示す、という直接的な働きのみがあるのではない。「はと」ということばが、現実に存在する動物の「はと」を表すと同時に、人それぞれのイメージのなかの「はと」、さらには「平和」をも意味するというように、ことばと事物との関係は本来間接的なものであって、そこから意味の二重性や多義性が生まれるのである。

Sentence 23 How to give shape to "peace"? Kansai University

People use [rhetoric] when they want to express their inner thoughts well in words. For example, imagine someone who never stands out, but somehow feels warm when you're around them. The person doesn't dramatically brighten the atmosphere of the place, but just by being there, a gentle atmosphere gently envelops the place. Try to describe that person using the [metaphor] "She is Komorehida." The metaphor of "sunlight filtering through the trees" evokes gentle images of the light shining through the young leaves, the greenery seeped through by the light, and the pleasantly warmed soil. This rhetoric makes it possible for both the artist and the audience to grasp her existence on a level different from logical language. The function of metaphor makes it possible for humans to evoke [representation].

Also, our world is not only composed of things that can be pointed out with specific words. For example, it is possible to point to the stationery that is used to erase what is written with a pencil with the word "eraser", but similarly it is not possible to point to "peace" with a concrete word. This is because "peace" is an abstract concept. So we use symbols to represent abstract things. For example, the concept of "peace" is represented by a concrete object called "Dove". Words do not only have the direct function of specifically pointing out things that exist in the world. The word ``dove'' expresses the ``dove'' of an animal that actually exists, and at the same time, it also means the ``dove'' in each person's image, and even ``peace''. Relations with things are inherently indirect, and this is where the duality and ambiguity of meaning arise.

EXERCISES 23

1. 日本語に合うように( )内の語句を並べかえなさい.

1) 田舎に住んでいたので,彼女は都市での生活になじめなかった.

(in, lived, the country, having), she couldn't adjust to city life.

2) 私は駅でジョンに会って,彼と買い物に行った.

(met, at, having, the station, John), I went shopping with him.

3) 何度も読んだので,私はその詩を暗記できる.

(read, many, it, having, times), I can learn the poem by heart.

4) しばらくフランスにいたので,彼はフランス語を話せる.

(France, for, been, a, having, in, while), he can speak French.

5) 今まで飛行機に乗ったことがなかったので,その子どもはおびえた.

(before, not, taken, having, an airplane), the child was scared.

2. 日本語に合うように次の各文を完成しなさい.

1) 写真を撮り終えると,彼はカメラをケースにしまった.

__________________________, he put the camera back into its case.

2) 10キロ歩いたので,のどが渇いた.

________________________________________________, I felt thirsty.

3) ピクニックに行ったので,私たちは疲れている.

__________________________________________________, we are tired.

*4) かぎが見つからなかったので,家に入れなかった.

_________________________________, I couldn't get into the house.

3. 戦争を経験した母の愛

Having gone through World War II and suffered from poverty, Mother always devoted herself to taking care of her children. It was typical of her generation. Our generation sometimes think our parents did not follow their feelings enough. We have an easier life and we are more educated as a result of our parents' hard work.

・イロハのイは「勉強のすすめ方」

一般の通信添削では、毎月10題程度の問題を与えて解かせ、その答案を添削するシステムをとっています。また、塾・予備校では多くの生徒を対象としたコースを設定して、多数の生徒を相手に講義を提供しています。しかし、一般の通信添削や塾・予備校が、あなたの「特性」や志望校の特徴をふまえた受験戦略を立ててくれたり、定期的に受験勉強法をチェックして方向修正をしてくれたりするわけではありません。

それにもかかわらず、「何を、いつ、どこまでやればいいのか」という戦略をもたずに的外れな勉強を続けてしまうと、試験直前になって思うように成績が伸びず、焦りと不安を抱えたまま試験日を迎えることになりかねません。

中学受験であれ高校受験、大学受験であれ、受験勉強を始めるときに最も大切なのは、あなたの現在の実力と、志望校合格に必要な能力を客観的に分析し、合格可能性を最大限に高めるために「何を、いつ、どこまでやればいいか」という具体的な受験戦略を立てて実行すること、つまり「勉強のすすめ方」にあると我々は考えます。

さくらの個別指導(さくら教育研究所)では、すべての教科を含めた総合的見地から科目間バランス等も考慮し「君にベストな方法論」を「相互対話」の中から探っていきます。