「改正労働契約法2013年」は2018年4月から運用開始となります。

非正規労働者に正社員化への道を開くものとの大きな期待をもって歓迎された法改正でした。

しかし、その後の経済界(経団連や経済同友会)の内閣及び政府への申し入れ(プレッシャー)と内閣及び政府が政局への影響を考慮した結果、最終的に現在の法律となりました。

これにより、正社員化への道が閉ざされたばかりか、非正規労働者の無期雇用化への道も閉ざされました。

改正労働契約法の該当条文は2018年4月以降適用されることになりますが、「季節労働者」という名による非正規労働者の労働力に頼ってきた自動車業界にはインパクトが大きく、今回、新聞記事として取り上げられるに至ったものと思われます。他の産業で働いているパートタイマーなど非正規労働者の方も、油断できないと思います。

-------------------------------------------------------------------------

労働契約法抜粋

(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

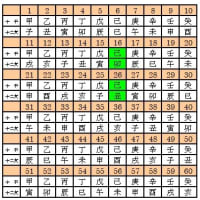

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

-------------------------------------------------------------------------

(新聞記事)

車大手、期間従業員の無期雇用を回避 法改正、骨抜きに

大日向寛文 2017年11月4日05時03分

労働契約法の「5年ルール」:朝日新聞(2017.11.04)より

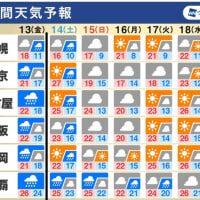

トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。

2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。2008年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正規社員を減らす目的だった。施行から5年後の2018年4月から無期に切り替わる非正規社員が出てくる。

改正法には、企業側の要望を受け「抜け道」も用意された。契約終了後から再雇用までの「空白期間」が6カ月以上あると、それ以前の契約期間はリセットされ、通算されない。これを自動車各社が利用している。

-------------------------------------------------------------------------

つまり、就業者にとっては再雇用されるにしても、6か月以上の無就業期間が発生してしまうことになる。

【関係サイト】

○ 電子政府の総合窓口(e-Gov);労働契約法