尾崎亜美さんのこしらえた「オリビアを聴きながら」という佳曲があります。

♪~ お気に入りの唄 ひとり聴いてみるの オリビアは寂しい心 慰めてくれるから

と始まるのはご承知かと思いますが、これがオリビア・ニュートン=ジョンのどの曲なのか・・・

私にとってずっと謎なのであります。

そよ風の誘惑、愛の告白、ジョリーン・・・ちょっと違う。

ザナドゥ、フィジカル、ムーヴ・オン・ミーなどに至っては何をかいわんや・・・でありましょう。

マジック、サドゥンリーなんてあたりは彼女の楽曲のうちでも私も大好きなものだし、それらしいといえなくもありませんが、やはり色恋沙汰の艶っぽさがやや色濃い。。。(シャレじゃありません)

本題に移りますが、私にとって「ひとりで寂しい心を癒すために聴くお気に入りの楽曲」としてもっともしっくりくるのはシューベルトの手になる一部の作品であります。

古今東西、数多の作曲家が夥しい数の曲を産み出しているのに簡単に断言していいのかと思われる向きもありましょうが、これが50年生きてきた経験に照らし確信をもって発言できる数少ない事実のひとつであることは疑いありません。

故アリシア・デ・ラローチャも、レコード芸術だかの対談で、最晩年には「自分の楽しみのためにシューベルトを弾く」と述べていたと記憶しますが、おおいに共感を覚えます。

裏を返せば、体調がすぐれないときに甘いものを食べるとホッとするように、シューベルトが身に沁みるときには心身病んでいるときにほかならず、幻想ソナタ、変ロ長調ソナタ、楽興の時、八重奏曲、弦楽四重奏曲の第15番、弦楽五重奏曲なんてところに無意識に手が伸びたりすると、今自分がかなりキツい環境にあるんだと自覚するものです。

さらに、これらにどっぷりハマってしまった事態を客観的に観察できちゃおうものなら、「こりゃかなり重症だ」と自戒することになります。

これがドビュッシーあたりであれば、まだ、束縛から逃れようと無意識にもがくだけの余力ありと思えるのですが・・・

シューベルトはいけません。

同曲違演のディスクでもっとも多く所有しているのは、たぶんこの変ロ長調ソナタ。

こう書いてくると、いかに私が長き道を重荷を負って歩き続けてきたか・・・と思わずにいられません。

しかし、ピアノ好きにとってはこの事実はそう異論をはさむ余地はないのではないでしょうか?

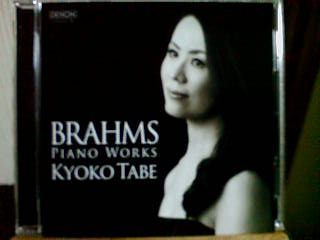

はじめて聴いたのはポリーニ。

その後、田部、トゥルーデリース・レオンハルト、ピリス(カスカヴィル盤)、コヴァセヴィチ、カッサール、ペドローニなどお気に入りのディスクが次々と現れ、録音技術の進化とも相まって、いろんな観点から疲れ果てた私を楽しませ、癒し、今に導いてくれました。

(正しく導いてくれたのか、歪んだ道に陥れてくれたのかは自分で判断できませんが。)

たまにリヒテル、アファナシエフ、ラジッチ、キーシンなんてところの演奏に出遭い、よくもわるくも(こう書いて私の意向に沿った演奏であったとは思われないでしょうが)いろんな表現の余地があることを知ることもありましたし、ジャケットと演奏は覚えていても奏者の名前が出てこない・・・なんてディスクもいくつもある。。。

そして今・・・

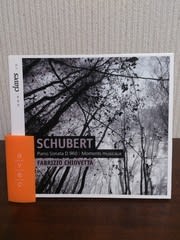

シューベルトの変ロ長調ソナタと楽興の時を収めたクラーヴェスのこのCDにとてもハマっています。

タイトルをアルファベットにしたのは、ピアニスト名の読み方がわからないから。

このディスクの宣伝には、ピアニストの師でもあるシューベルトの権威、バドゥラ・スコダの賛辞が述べられていました。

このお褒めの言葉は決して誇張ではありません。

バドゥラ・スコダの演奏は現代楽器・時代楽器を問わず何種も聴いていて、いくつかには深い感銘を受けました。

その彼が絶賛する・・・

最先端の録音技術で捉えた、まさに(旧くから連なる伝統を踏まえた)今の感覚のシューベルト。

きっと師スコダをして、このように弾きたいと思わせしめた演奏であることは想像に難くありません。

私の変ロ長調ソナタ、楽興の時の楽しみ方を踏まえたとき、Electra1028Beから最適の解として流れ出るのはChiobettaの奏楽・・・

直截の論評を加えずとも、これは(少なくとも今の私に)そう言い切らせるほどの感銘を与えたディスクです。

♪~ お気に入りの唄 ひとり聴いてみるの オリビアは寂しい心 慰めてくれるから

と始まるのはご承知かと思いますが、これがオリビア・ニュートン=ジョンのどの曲なのか・・・

私にとってずっと謎なのであります。

そよ風の誘惑、愛の告白、ジョリーン・・・ちょっと違う。

ザナドゥ、フィジカル、ムーヴ・オン・ミーなどに至っては何をかいわんや・・・でありましょう。

マジック、サドゥンリーなんてあたりは彼女の楽曲のうちでも私も大好きなものだし、それらしいといえなくもありませんが、やはり色恋沙汰の艶っぽさがやや色濃い。。。(シャレじゃありません)

本題に移りますが、私にとって「ひとりで寂しい心を癒すために聴くお気に入りの楽曲」としてもっともしっくりくるのはシューベルトの手になる一部の作品であります。

古今東西、数多の作曲家が夥しい数の曲を産み出しているのに簡単に断言していいのかと思われる向きもありましょうが、これが50年生きてきた経験に照らし確信をもって発言できる数少ない事実のひとつであることは疑いありません。

故アリシア・デ・ラローチャも、レコード芸術だかの対談で、最晩年には「自分の楽しみのためにシューベルトを弾く」と述べていたと記憶しますが、おおいに共感を覚えます。

裏を返せば、体調がすぐれないときに甘いものを食べるとホッとするように、シューベルトが身に沁みるときには心身病んでいるときにほかならず、幻想ソナタ、変ロ長調ソナタ、楽興の時、八重奏曲、弦楽四重奏曲の第15番、弦楽五重奏曲なんてところに無意識に手が伸びたりすると、今自分がかなりキツい環境にあるんだと自覚するものです。

さらに、これらにどっぷりハマってしまった事態を客観的に観察できちゃおうものなら、「こりゃかなり重症だ」と自戒することになります。

これがドビュッシーあたりであれば、まだ、束縛から逃れようと無意識にもがくだけの余力ありと思えるのですが・・・

シューベルトはいけません。

同曲違演のディスクでもっとも多く所有しているのは、たぶんこの変ロ長調ソナタ。

こう書いてくると、いかに私が長き道を重荷を負って歩き続けてきたか・・・と思わずにいられません。

しかし、ピアノ好きにとってはこの事実はそう異論をはさむ余地はないのではないでしょうか?

はじめて聴いたのはポリーニ。

その後、田部、トゥルーデリース・レオンハルト、ピリス(カスカヴィル盤)、コヴァセヴィチ、カッサール、ペドローニなどお気に入りのディスクが次々と現れ、録音技術の進化とも相まって、いろんな観点から疲れ果てた私を楽しませ、癒し、今に導いてくれました。

(正しく導いてくれたのか、歪んだ道に陥れてくれたのかは自分で判断できませんが。)

たまにリヒテル、アファナシエフ、ラジッチ、キーシンなんてところの演奏に出遭い、よくもわるくも(こう書いて私の意向に沿った演奏であったとは思われないでしょうが)いろんな表現の余地があることを知ることもありましたし、ジャケットと演奏は覚えていても奏者の名前が出てこない・・・なんてディスクもいくつもある。。。

そして今・・・

シューベルトの変ロ長調ソナタと楽興の時を収めたクラーヴェスのこのCDにとてもハマっています。

タイトルをアルファベットにしたのは、ピアニスト名の読み方がわからないから。

このディスクの宣伝には、ピアニストの師でもあるシューベルトの権威、バドゥラ・スコダの賛辞が述べられていました。

このお褒めの言葉は決して誇張ではありません。

バドゥラ・スコダの演奏は現代楽器・時代楽器を問わず何種も聴いていて、いくつかには深い感銘を受けました。

その彼が絶賛する・・・

最先端の録音技術で捉えた、まさに(旧くから連なる伝統を踏まえた)今の感覚のシューベルト。

きっと師スコダをして、このように弾きたいと思わせしめた演奏であることは想像に難くありません。

私の変ロ長調ソナタ、楽興の時の楽しみ方を踏まえたとき、Electra1028Beから最適の解として流れ出るのはChiobettaの奏楽・・・

直截の論評を加えずとも、これは(少なくとも今の私に)そう言い切らせるほどの感銘を与えたディスクです。