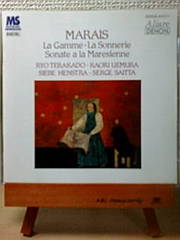

★ショスタコーヴィチ:ヴィオラ・ソナタ

(演奏:ユーリ・バシュメト(va)、ミハイル・ムンチャン(p))

1.グリンカ(ボリゾフスキー補筆):ヴィオラ・ソナタ ニ短調

2.ロスラヴェツ:ヴィオラ・ソナタ

3.ショスタコーヴィチ:ヴィオラ・ソナタ ハ長調 作品147(遺作)

(1991年録音)

グリンカという作曲家が亡くなって今年150周年を迎えます。

この作曲家がどんな人かは正直全然知りません。しかしながらロシアの方だということだけで十分ではないでしょうか。

この記事は昨年のうちに企画していて、各音楽誌が周年記念記事を組んだとしてもそうそう早く出てきやしないだろうとタカをくくっていたのですが、まさかレコ芸にこんなに早く特集されて先を越されるとは思いませんでした。

この記事は2週間前には書き上げていて、手詰まりになったら使おうと寝かしておいたものだけに悔しいです。

鮮度の落ちる懸念が高くなったために、予定を変更してとっとと投稿しちゃおうかと・・・。

内容にはそれなりに、ほんとにそれなりにですが、思い入れはあるので、価値が下がったと思わないでくださいね。

そうしたら今日寝かした記事がまた時代遅れになったりして・・・。あー、悲しい!!

さてさて、私の持っているディスクでグリンカの作品が収録されているのは、多分この3枚以外にはないと思われます。

仮にあったとしてもオムニバスのディスクの中で、私が注目することすらできないような作品でしょうからここでは看過して差し支えないものと思われます。

そもそもここに挙げた盤すべてがオムニバス的な選曲になっているわけですから・・・。

しかしながら、没後150周年ということでこの企画をでっち上げられたことは意義があります。

なんとなればこのバシュメトのディスクを、ここで取り上げる絶好の口実となるからです。

まずもってこのディスクにおけるバシュメトとムンチャンのパフォーマンスに最大級の敬意を表したいと思います。

このディスクのどこをとっても表現上いわゆる弛緩したと認められるところはありません。

正直言ってタイトルナンバー(?)であるショスタコーヴィチはワケわからんところのある曲ですが、演奏者が非常な集中を持って何かを表現しているために聴こえない音、湧き出さない感情でも問題なく受け止めることが出来ます。

ロスラヴェツの作品ともども、これも私の中で寝かしてある曲のひとつであります。

もしも何らかのこの曲の良さが感じ取れるようになれば、私の音楽を聴く地平は飛躍的に広くなる、そんなことを思わされる作品ですし、そのために欠くべからざる演奏であるように感じます。

殊にロスラヴェツはピアノ曲集をかのアムランが手がけているなど、再評価の機運のある作曲家ですし、そうなった際にさらにこのディスクの価値は高まるものと思われます。

ここでの主役であるグリンカのヴィオラ・ソナタですが、これは一聴したときからもう虜になりました。素晴らしい曲ですが私はこのディスクで聴くまで知りませんでした。他にディスクがあるかどうかもわかりませんが、有名な曲なんでしょうか?

この曲はグリンカが作曲し始めたものの第2楽章を完成せずに亡くなった部分を、ボリゾフスキーという大ヴィオラ奏者が補筆完成させた作品とのことですが、チャイコフスキーのご先祖みたいな曲です。

とりわけ私がイメージ的に似ている点が顕著だと思うのは、チャイコの瞑想曲の第1曲“懐かしい土地の思い出”と呼ばれている作品42-1です。調性がニ短調と同一であることもあってかリズムの違いとかを超えて同様の雰囲気が醸し出されているように感じます。

特に弾き出しの音の質感などは、ヴァイオリンの個性や弾き方にもよるのでしょうが、本当によく似ているように思います。双方の楽器で対応可能な音域だからなのかもしれません。

この憂愁の旋律を、バシュメトとムンチャンは切々と歌い上げてくれます。

紹介を旨とするブログですが、ぜひ聴いてみていただいたらいいのではと申し上げていい曲・演奏だと思います。特にロシアものがお好きな方には、絶対とは言いませんがかなりの確率でアタリの曲だと思っていただけると思います。ただロスラヴェツとショスタコは、そのよさがわかるまでに時間がかかるかもしれません。

何かこのような曲を楽しむのにも聴きどころというよりコツがあって、ある日突然フッとなぜか聴こえなかった味わいが感得できるようになったりするものですので、よろしければぜひどうぞ。

★ムソルグスキー:展覧会の絵

(演奏:エフゲニー・キーシン)

1.J.S.バッハ/ブゾーニ編:トッカータ・アダージョとフーガハ長調 BWV564

2.グリンカ/バラキレフ編:ひばり

3.ムソルグスキー:展覧会の絵

(2001年録音)

充実した作品をコンスタントに世に送り出してくれているキーシンの作品ですが、私はこれがこれまでの彼のディスコグラフィーの中での最高傑作だと思っています。

それをグリンカの曲の紹介のためにここでご紹介するというのも、なんか本位じゃない気もしますが、天邪鬼の血も「いーぞいーぞ」と騒いでいるので喜んでご紹介したいと思います。

バッハのオルガン曲の編曲は、ピアノのほうが音の立ち上がりがずっと早いことによってきらびやかな効果が出ています。それをキーシンが弾くと正に神の光がそこにあったというような気分で、神々しさに溢れたものになるからフシギです。

闊達に惹かれる部分も、緩徐な部分も生き生きと生命力に溢れた演奏で、キーシンが凄いピアニストになったものだとつくづく感じ入ったものです。

展覧会の絵は前にも触れましたが、高橋多佳子さんのディスクが出るまでの私のスタンダードです。誤解のないようにと思いますが、多佳子さんのディスクが出たからといってこのディスクの音が一音たりとも変わっているわけではなく、私の感性が変わったわけでもありません。今でも、冷静な運びのうちにも演奏者の高揚感も展覧会場に誘われた聴き手のトキメキも最大限に期待できる素晴らしい演奏であることに変わりはありません。

キーワードのひとつめはテンポの良さだと思います。これはキーシンが突出して自然です。

また多佳子さんと共通している(私にとっての)美点は、ペダルによる音の作り方で残響を残すやりかたでシンフォニックに演出する場面が少ないこと。

私にはこうしたストレートな演奏の方がしっくりくるようです。

冒頭のプロムナードにおいてすら和音での推移になるところに至るやペダルで音を盛大に混ぜ合わせる演奏が多い中、たとえペダルを踏んで音色を作っても、あくまでも音色を作るためのペダルであって清潔に、無用に音を混ぜ合わせた響きを作らないことがこの曲の良さを素直に引き出せるような気がするのです。あくまでも私の考えですが・・・。

そもそも余りオモシロい曲だとおもっていなかったこの曲を、最後まで手に汗握るような感覚で聞きとおさせてくれたこと自体が凄いこと。

キーシンはやはり後世に名を残すべき逸材のピアニストだと感じ入った次第です。

そしてここでもご紹介が最後になりましたが、グリンカの“ひばり”。この曲もバラキレフにより編曲されています。

繊細な弱音の走句が憂愁の旋律を形作り、聴くものの心の襞に染み渡るこの曲も、『ロシア』を強くイメージさせる曲ですね。

バッハのハ長調の壮麗なエンディングと、展覧会の絵の単音のプロムナードを仲立ちする曲としては絶妙の選曲ではないでしょうか。

ベートーヴェンの月光ソナタ第2楽章をシューマンだかが“谷間の百合”と表現したのと同様に、異質の凄いパワーを持った楽曲の緩衝材としては親方が「よくこんな素材を見つけたなぁ」と感心してくれそうな“谷間のひばり”です。

演奏に関しては次の有森さんのそれと比較して語りたいと思いますが、有森さんの演奏が素直に楽曲の響きを浮き出させることを目指していると思われるのに対して、キーシンはテンポも曲が自然に流れるようやや速めに取って、クレッシェンドやアチェレランドといった揺らしをかけることによって曲の流れをダイナミックに、或いは劇的に表情付けして聴かせてくれます。

録音も、キーシンのほうが残響を巧みにかつ多めに取り入れているために響きの透明性は失われても、ホールで自然に聴く感覚にはこちらのほうが近いものがあります。

“ひばり”というタイトルでなければキーシンの演奏は雰囲気満点で、ロシア的ロマンティシズムが横溢している素晴らしい奏楽だということにためらいう理由はありません。

でも、この演奏だと“ひばり”というにはちょっとスケール大きすぎという感じもします。

タイトルに拘らなければ素晴らしくセンシティブにしてスケールにも事欠かない名曲・大名演です。

総括すればキーシンはやはりすごいと。演奏の雰囲気が作為的でなくどこまでも自然なのです。この自然さは誰にもまねできない、そういう類のものだと思うので本当にかけがえのない芸術家に成長したものだと感じさせられるのです。

★プロコフィエフ/ピアノ・ソナタ第3・6&8番

(演奏:有森 博)

1.グリンカ=バラキレフ:ひばり

2.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第8番 変ロ長調 作品84

3.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第3番 イ短調 作品28

4.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第6番 イ長調 作品82

5.プロコフィエフ:悪魔的暗示 作品4-4

6.グルック=ケンプ:精霊の踊り

(2002年録音)

何か連日出てきていただいてしまいましたが、たまたまです。

このグリンカ“ひばり”は、響きの透明さがやはり印象的です。

ピアノ線からハンマーによって放たれた美しい無垢な音が、何の障害もなく隣り合わせの音符の音と交じり合い、または並列して耳に届けられる快感が味わえます。

最後の精霊の踊りもそうですが、静謐・清潔な絶品の演奏だと思います。

こうした印象形成にはどんな音で録るかという録音プランの方向性も大きく関与しているはずです。CDのディスクを作るということはやはりいろんなセクションの人の総合芸術なのだと。

少し脱線しますが、だからこそ演奏家自身もプレイバック音をしっかりと聴いていないと自分の演奏ではないようなシロモノが巷に溢れかねない、ということになるのではないでしょうか。

マスターテープからのフィードバック音については、自分の演奏している音が正しく入っているかだけではなく、自然な雰囲気か、それとも自分の主張がより伝わりやすい雰囲気かということなどを、ちゃんと自分の耳で確かめる必要があるのだと思います。

そうでないと、自分の音を素材にしたエンジニアやトーンマイスターの作品になってしまいかねません。

もとより分業している以上、そうした要素は多かれ少なかれある訳なので、しっかり全員が最終的なフォーマットに落とし込まれたものに納得がいく状態かどうかを確かめて市販化しないといけないと思います。

話を元に戻して、このディスクも演奏と録音のベクトルが高次元で融合された本当に素晴らしいディスクだと思います。

たとえ私にとってプロコがちんぷんかんぷんで、わかる言語が最初と最後にしか出てこなかったとしても・・・。

これでグリンカの特集を終わります。当初の予定から1話完結なので立派な特集であると自負しております。(^^)v

(演奏:ユーリ・バシュメト(va)、ミハイル・ムンチャン(p))

1.グリンカ(ボリゾフスキー補筆):ヴィオラ・ソナタ ニ短調

2.ロスラヴェツ:ヴィオラ・ソナタ

3.ショスタコーヴィチ:ヴィオラ・ソナタ ハ長調 作品147(遺作)

(1991年録音)

グリンカという作曲家が亡くなって今年150周年を迎えます。

この作曲家がどんな人かは正直全然知りません。しかしながらロシアの方だということだけで十分ではないでしょうか。

この記事は昨年のうちに企画していて、各音楽誌が周年記念記事を組んだとしてもそうそう早く出てきやしないだろうとタカをくくっていたのですが、まさかレコ芸にこんなに早く特集されて先を越されるとは思いませんでした。

この記事は2週間前には書き上げていて、手詰まりになったら使おうと寝かしておいたものだけに悔しいです。

鮮度の落ちる懸念が高くなったために、予定を変更してとっとと投稿しちゃおうかと・・・。

内容にはそれなりに、ほんとにそれなりにですが、思い入れはあるので、価値が下がったと思わないでくださいね。

そうしたら今日寝かした記事がまた時代遅れになったりして・・・。あー、悲しい!!

さてさて、私の持っているディスクでグリンカの作品が収録されているのは、多分この3枚以外にはないと思われます。

仮にあったとしてもオムニバスのディスクの中で、私が注目することすらできないような作品でしょうからここでは看過して差し支えないものと思われます。

そもそもここに挙げた盤すべてがオムニバス的な選曲になっているわけですから・・・。

しかしながら、没後150周年ということでこの企画をでっち上げられたことは意義があります。

なんとなればこのバシュメトのディスクを、ここで取り上げる絶好の口実となるからです。

まずもってこのディスクにおけるバシュメトとムンチャンのパフォーマンスに最大級の敬意を表したいと思います。

このディスクのどこをとっても表現上いわゆる弛緩したと認められるところはありません。

正直言ってタイトルナンバー(?)であるショスタコーヴィチはワケわからんところのある曲ですが、演奏者が非常な集中を持って何かを表現しているために聴こえない音、湧き出さない感情でも問題なく受け止めることが出来ます。

ロスラヴェツの作品ともども、これも私の中で寝かしてある曲のひとつであります。

もしも何らかのこの曲の良さが感じ取れるようになれば、私の音楽を聴く地平は飛躍的に広くなる、そんなことを思わされる作品ですし、そのために欠くべからざる演奏であるように感じます。

殊にロスラヴェツはピアノ曲集をかのアムランが手がけているなど、再評価の機運のある作曲家ですし、そうなった際にさらにこのディスクの価値は高まるものと思われます。

ここでの主役であるグリンカのヴィオラ・ソナタですが、これは一聴したときからもう虜になりました。素晴らしい曲ですが私はこのディスクで聴くまで知りませんでした。他にディスクがあるかどうかもわかりませんが、有名な曲なんでしょうか?

この曲はグリンカが作曲し始めたものの第2楽章を完成せずに亡くなった部分を、ボリゾフスキーという大ヴィオラ奏者が補筆完成させた作品とのことですが、チャイコフスキーのご先祖みたいな曲です。

とりわけ私がイメージ的に似ている点が顕著だと思うのは、チャイコの瞑想曲の第1曲“懐かしい土地の思い出”と呼ばれている作品42-1です。調性がニ短調と同一であることもあってかリズムの違いとかを超えて同様の雰囲気が醸し出されているように感じます。

特に弾き出しの音の質感などは、ヴァイオリンの個性や弾き方にもよるのでしょうが、本当によく似ているように思います。双方の楽器で対応可能な音域だからなのかもしれません。

この憂愁の旋律を、バシュメトとムンチャンは切々と歌い上げてくれます。

紹介を旨とするブログですが、ぜひ聴いてみていただいたらいいのではと申し上げていい曲・演奏だと思います。特にロシアものがお好きな方には、絶対とは言いませんがかなりの確率でアタリの曲だと思っていただけると思います。ただロスラヴェツとショスタコは、そのよさがわかるまでに時間がかかるかもしれません。

何かこのような曲を楽しむのにも聴きどころというよりコツがあって、ある日突然フッとなぜか聴こえなかった味わいが感得できるようになったりするものですので、よろしければぜひどうぞ。

★ムソルグスキー:展覧会の絵

(演奏:エフゲニー・キーシン)

1.J.S.バッハ/ブゾーニ編:トッカータ・アダージョとフーガハ長調 BWV564

2.グリンカ/バラキレフ編:ひばり

3.ムソルグスキー:展覧会の絵

(2001年録音)

充実した作品をコンスタントに世に送り出してくれているキーシンの作品ですが、私はこれがこれまでの彼のディスコグラフィーの中での最高傑作だと思っています。

それをグリンカの曲の紹介のためにここでご紹介するというのも、なんか本位じゃない気もしますが、天邪鬼の血も「いーぞいーぞ」と騒いでいるので喜んでご紹介したいと思います。

バッハのオルガン曲の編曲は、ピアノのほうが音の立ち上がりがずっと早いことによってきらびやかな効果が出ています。それをキーシンが弾くと正に神の光がそこにあったというような気分で、神々しさに溢れたものになるからフシギです。

闊達に惹かれる部分も、緩徐な部分も生き生きと生命力に溢れた演奏で、キーシンが凄いピアニストになったものだとつくづく感じ入ったものです。

展覧会の絵は前にも触れましたが、高橋多佳子さんのディスクが出るまでの私のスタンダードです。誤解のないようにと思いますが、多佳子さんのディスクが出たからといってこのディスクの音が一音たりとも変わっているわけではなく、私の感性が変わったわけでもありません。今でも、冷静な運びのうちにも演奏者の高揚感も展覧会場に誘われた聴き手のトキメキも最大限に期待できる素晴らしい演奏であることに変わりはありません。

キーワードのひとつめはテンポの良さだと思います。これはキーシンが突出して自然です。

また多佳子さんと共通している(私にとっての)美点は、ペダルによる音の作り方で残響を残すやりかたでシンフォニックに演出する場面が少ないこと。

私にはこうしたストレートな演奏の方がしっくりくるようです。

冒頭のプロムナードにおいてすら和音での推移になるところに至るやペダルで音を盛大に混ぜ合わせる演奏が多い中、たとえペダルを踏んで音色を作っても、あくまでも音色を作るためのペダルであって清潔に、無用に音を混ぜ合わせた響きを作らないことがこの曲の良さを素直に引き出せるような気がするのです。あくまでも私の考えですが・・・。

そもそも余りオモシロい曲だとおもっていなかったこの曲を、最後まで手に汗握るような感覚で聞きとおさせてくれたこと自体が凄いこと。

キーシンはやはり後世に名を残すべき逸材のピアニストだと感じ入った次第です。

そしてここでもご紹介が最後になりましたが、グリンカの“ひばり”。この曲もバラキレフにより編曲されています。

繊細な弱音の走句が憂愁の旋律を形作り、聴くものの心の襞に染み渡るこの曲も、『ロシア』を強くイメージさせる曲ですね。

バッハのハ長調の壮麗なエンディングと、展覧会の絵の単音のプロムナードを仲立ちする曲としては絶妙の選曲ではないでしょうか。

ベートーヴェンの月光ソナタ第2楽章をシューマンだかが“谷間の百合”と表現したのと同様に、異質の凄いパワーを持った楽曲の緩衝材としては親方が「よくこんな素材を見つけたなぁ」と感心してくれそうな“谷間のひばり”です。

演奏に関しては次の有森さんのそれと比較して語りたいと思いますが、有森さんの演奏が素直に楽曲の響きを浮き出させることを目指していると思われるのに対して、キーシンはテンポも曲が自然に流れるようやや速めに取って、クレッシェンドやアチェレランドといった揺らしをかけることによって曲の流れをダイナミックに、或いは劇的に表情付けして聴かせてくれます。

録音も、キーシンのほうが残響を巧みにかつ多めに取り入れているために響きの透明性は失われても、ホールで自然に聴く感覚にはこちらのほうが近いものがあります。

“ひばり”というタイトルでなければキーシンの演奏は雰囲気満点で、ロシア的ロマンティシズムが横溢している素晴らしい奏楽だということにためらいう理由はありません。

でも、この演奏だと“ひばり”というにはちょっとスケール大きすぎという感じもします。

タイトルに拘らなければ素晴らしくセンシティブにしてスケールにも事欠かない名曲・大名演です。

総括すればキーシンはやはりすごいと。演奏の雰囲気が作為的でなくどこまでも自然なのです。この自然さは誰にもまねできない、そういう類のものだと思うので本当にかけがえのない芸術家に成長したものだと感じさせられるのです。

★プロコフィエフ/ピアノ・ソナタ第3・6&8番

(演奏:有森 博)

1.グリンカ=バラキレフ:ひばり

2.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第8番 変ロ長調 作品84

3.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第3番 イ短調 作品28

4.プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第6番 イ長調 作品82

5.プロコフィエフ:悪魔的暗示 作品4-4

6.グルック=ケンプ:精霊の踊り

(2002年録音)

何か連日出てきていただいてしまいましたが、たまたまです。

このグリンカ“ひばり”は、響きの透明さがやはり印象的です。

ピアノ線からハンマーによって放たれた美しい無垢な音が、何の障害もなく隣り合わせの音符の音と交じり合い、または並列して耳に届けられる快感が味わえます。

最後の精霊の踊りもそうですが、静謐・清潔な絶品の演奏だと思います。

こうした印象形成にはどんな音で録るかという録音プランの方向性も大きく関与しているはずです。CDのディスクを作るということはやはりいろんなセクションの人の総合芸術なのだと。

少し脱線しますが、だからこそ演奏家自身もプレイバック音をしっかりと聴いていないと自分の演奏ではないようなシロモノが巷に溢れかねない、ということになるのではないでしょうか。

マスターテープからのフィードバック音については、自分の演奏している音が正しく入っているかだけではなく、自然な雰囲気か、それとも自分の主張がより伝わりやすい雰囲気かということなどを、ちゃんと自分の耳で確かめる必要があるのだと思います。

そうでないと、自分の音を素材にしたエンジニアやトーンマイスターの作品になってしまいかねません。

もとより分業している以上、そうした要素は多かれ少なかれある訳なので、しっかり全員が最終的なフォーマットに落とし込まれたものに納得がいく状態かどうかを確かめて市販化しないといけないと思います。

話を元に戻して、このディスクも演奏と録音のベクトルが高次元で融合された本当に素晴らしいディスクだと思います。

たとえ私にとってプロコがちんぷんかんぷんで、わかる言語が最初と最後にしか出てこなかったとしても・・・。

これでグリンカの特集を終わります。当初の予定から1話完結なので立派な特集であると自負しております。(^^)v