日置市吹上町の海蔵院跡から参道を進みます。

参道の正面に南方神社があります。

鳥居の右に、クスノキの巨木が2本あります。

クスノキの全容。

根元。

上部。

ここで伊作太鼓踊が奉納されます。赤い鳥居の前に、杉の巨木があります。

階段横に巨木の切り株があります。杉でしょうか。

南方神社(諏訪神社)社殿。鹿児島5社の第1で、島津氏の氏神として崇敬されました。

石祠の中の像です。

杉の巨木です。

根元。

上部。

日置市吹上町の海蔵院跡から参道を進みます。

参道の正面に南方神社があります。

鳥居の右に、クスノキの巨木が2本あります。

クスノキの全容。

根元。

上部。

ここで伊作太鼓踊が奉納されます。赤い鳥居の前に、杉の巨木があります。

階段横に巨木の切り株があります。杉でしょうか。

南方神社(諏訪神社)社殿。鹿児島5社の第1で、島津氏の氏神として崇敬されました。

石祠の中の像です。

杉の巨木です。

根元。

上部。

南さつま市加世田の熊野神社を紹介します。

熊野神社。鳥居の横にクスノキの巨木があります。

南さつま市名木古木です。

根元から大きく三つに分かれています。

上部。

鳥居をくぐって神社へ行きます。

熊野神社拝殿です。

赤い本殿。創建は1385年と古いです。

社殿の横にヤマモミジがあります。

ヤマモミジの下から神社を見る。紅葉の頃はきれいでしょう。

イチョウです。

切り株から小さな木がびっしりと生えています。

南九州市川辺町の小野南方神社(諏訪神社)へ行きました。

田んぼの中に、古墳のように盛り上がったところがあり、ここに神社があります。

鳥居が二つあります。

鳥居の前から田園風景を望む。

境内です。左にスダジイの巨木が2本あります。

2本のスダジイの巨木。境内が暗く向こうが明るいため、逆光で暗い写真になりました。

左のスダジイ。境内に木陰を作っています。

根元。

右のスダジイ。

社殿。

日清戦役記念碑の両側に対の狛犬があります。

右の狛犬。1689年、久保田大右衛門という石工が彫刻しました。

左の狛犬。保存状態がいいです。

姶良市蒲生町の霧島神社のムクロジを紹介します。

霧島神社。左に巨木が2本あります。

境内から見た2本の巨木。右がムクロジ、左はクスノキです。

ムクロジ(無患子)の全容。

幹周り:3.5m

樹高:27m

樹齢:190年以上

下部。県内で、これほどのムクロジの巨木は珍しいそうです。

中部。実は石鹸の代用になり、種は羽根つきの玉になります。

上部。勢いがあります。

クスノキの下部。

霧島神社社殿。創建は1851年頃です。

近くの城山から高千穂峰が見え、住民は霧島神宮に月参していましたが、遠いため霧島神社を創建したそうです。

スダジイの古木もあります。

幹に穴が開いています。

穴から社殿を見る。

日本一の巨樹、蒲生の大クスはこれまでも紹介しましたが、蒲生に来たので訪ねました。

姶良市蒲生町の蒲生八幡神社。左にもクスノキの巨木がありまが、これが大クスではありません。

左のクスノキの全容。

根元。他の神社だと、御神木としてもおかしくないです。

社殿の左にあるのが大クスです。

境内から見た大クスの全容。

幹周り:24.22m

根回り:33.57m

樹高:30m

推定樹齢:1500年

蒲生八幡神社社殿。創建は1123年で、その時クスノキは御神木として祀られていたそうです。

社殿の前から見た大クス。

根元。日本一の巨樹にふさわしく、堂々たる風格です。

反対側の根元。苔や草が生えています。

根元には直径4.5mの空洞があり、入口に扉があります。

中部。多くの植物が寄生しているそうです。

上部。まだ勢いがあり、当分大丈夫でしょう。

右にはカヤの巨木もあります。

姶良市姶良町寺師の大王神社へ行きました。

道路から見た大王神社のイチョウです。

神社へ行きます。

参道左のイチョウです。

根元から田園風景を望む。

中部。

大きく枝を広げた上部。それほど巨木と言うわけではないですが、黄葉の頃はきれいでしょう。

参道を進みます。

寺師氏発祥の地碑。ここは地名も寺師ですが、寺師氏の出身地のようです。

大王神社社殿。寺師の氏神です。

隣に寺師花菖蒲園があり、5月にいろいろな色の花を咲かせます。

前回のいちき串木野市の旭小学校近くにある、十里塚の榎を紹介します。

十里塚の榎。電柱の右が国道3号です。

正面から見た2本の榎。左が親、右が子と思われます。

1706年の覚書によると、出水筋、大口筋、高岡筋に、鹿児島城下より一里ごとに塚を設け(一里塚)、榎、松又は桜を植えたそうです。

下部。ここは出水筋の十里(40キロメートル)の塚です。

根元。

親の榎です。これは初代から4代目で、樹齢約130年と推定されています。

大きく曲がり、幹は支えられています。

根元は大きく空洞化しており、倒木が近いかもしれません。

子の榎の上部。こちらは勢いがあり、まだ当分大丈夫でしょう。

霧島市国分姫城のこがの杜を紹介します。

レンゲソウの向こうにクスノキの巨木があります。こがの杜です。

小さな公園になっており、案内板があります。

鹿ヶ谷事件が失敗し、平清盛によって僧侶俊寛、平康頼、藤原成経は鬼界ヶ島に流されました。その時の船出の場所がこの付近だったと言われています。今は海岸から離れていますが、当時はここまで海だったのでしょう。

こがの杜の碑。

藤原成経の愛人であった伯耆局(ほうきのつぼね)は、成経を慕って鬼界ヶ島に渡ろうとこの地まで来ましたが、かなわずにここで亡くなったそうです。

クスノキの全容。伯耆局を哀れんで植えられたクスノキと伝えられています。

下部。

風格のある根元。

中部。

上部。まだ樹勢があります。

案内板の絵。江戸時代後期の三国名勝図会に、水田の中に楠の大樹がある、と書かれているそうです。絵から海が近かったことがわかります。

種子島の増田郡原にあるヤクタネゴヨウを紹介します。

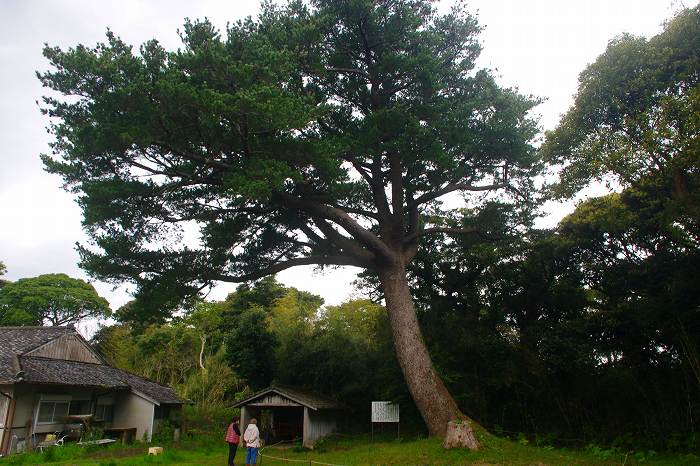

民家の庭に、ヤクタネゴヨウ(屋久種子五葉)の巨木があります。

全容。幹周り3m、樹高20m、樹齢150年以上です。

屋久島と種子島に自生する五葉松です。種子島のヤクタネゴヨウは年々減少しており、絶滅危惧種になっています。

右から見る。

下部。

根元と上がほぼ同じ大きさで、軟らかく加工しやすいため、丸木舟に使われてきました。

上部。まだ樹勢があります。

庭の別の巨木です。

種子島の現和にある風本神社のイヌマキを紹介します。

湊川河口左岸にある風本神社です。

鳥居の右の招魂碑です。

参道に、多くのイヌマキの巨木があります。

参道左のイヌマキ。

さらに先のイヌマキです。

鳥居の前のイヌマキ。

下部。

上部。イヌマキの多くが蛾の幼虫にやられましたが、ここは健在です。

風本神社社殿。種子島家が航海安全を祈願した神社です。

本殿。女の子の着物を供えると、女の子が誕生するという言い伝えがあるそうです。