常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その3からの続きです。

常念山脈は、南北に槍・穂高連峰と平行して走っている。槍穂に近く標高差も少ないので、槍穂の展望台としてこれに勝るところはない。

そこで度々足を止めて槍穂の写真を撮ったが、似たような写真ばかりなので、先ずは縦走路の様子からご覧いただこうと思う。

常念岳から南に進むと蝶ヶ岳までの間に、2512m、2592m、2462m、2665m(蝶槍)、2625mと5つのピークが並ぶ。

蝶槍から先は緩やかな稜線歩きだが、それまでの4つのピークはアップダウンが厳しい。

最初のピークを越えると、これから進む蝶ヶ岳への縦走路が一望できる。

写真中央の尖がったピークが蝶槍である。蝶ヶ岳はそこから左に少し下ったのち、緩やかに登ったピークだ。

森林限界を越えて高山帯まで登り上げたのに、一旦こんもりと樹々が茂る樹林帯まで下る様子がご覧いただけるだろうか。

また、一つひとつのピークに特徴があり、岩場からお花畑まで様々だ。共通なのは、登るたびに疲れたこと。

さて、樹林帯の中の登山道は、こんな様子だ。

何はともあれ、高山帯から樹林帯まで、変化に富んだところを歩いたので、観られたお花も様々だった。

撮った順番に、ご覧いただきましょう。

岩陰に咲いていたこの花は、キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)だと思う。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)は葉の裏側が白い。

コバイケイソウ(シュロソウ科シュロソウ属)の群落が見事だった。

すれ違いの登山者と、今年のコバイケイソウは見事だと話した。

ミヤマキスミレ(スミレ科スミレ属)だと思うが、自信はない。

シナノキンバイソウ(キンポウゲ科キンバイソウ属)が現われた。この花は、この後の縦走路脇でたくさん見られた。

シナノキンバイソウ(上)とミヤマキンポウゲ(キンポウゲ科キンポウゲ属)。

モミジカラマツ(キンポウゲ科カラマツソウ属)。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)。

2952mのピークに着いた。山頂付近にお花畑が広がっていた。

草原の中にハクサンフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)が咲いていた。

コバイケイソウに混じって、ゼンテイカ(ニッコウキスゲ、ワスレグサ科キスゲ属)がきれいだった。

再びミヤマキンポウゲの群落。

再びハクサンフウロウ。

ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)がボツボツ咲いていた。

テガタチドリ(ラン科テガタチドリ属)のようだ。観たのは1ヶ所だけだった。

イブキトラノオ(タデ科イブキトラノオ属)が風に揺れて、撮るのが難しい。

下った先に小さな池が現われた。

初めて見る花だが、ミヤマタネツケバナ(アブラナ科タネツケバナ属)ではないだろうか。

ここから蝶槍までの登りが、今回最後の急登となる。

マイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)。近くにゴゼンタチバナも咲いていたが、撮り忘れた。

こちらはカニコウモリ(キク科コウモリソウ属)のつぼみのようだ。

森を抜けて見晴らしがよくなった。

立ち止まってコンデジで撮った槍・穂高連峰。

振り返っての常念岳。昨日登った岩の稜線がよく分かる。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)。

イワツメクサ(ナデシコ科ハコベ属)だろうか。

ここにもハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていた。

蝶槍(標高2665m)に着いた。ここでザックを下ろして大休止とした。

蝶槍から観た、3000m級の山々の絶景を一気にご覧いただこう。

先ずは穂高連峰。

乗鞍岳。

御嶽山。

富士山。

槍ヶ岳。

北穂高岳。

涸沢岳。

奥穂高岳。

前穂高岳。

最後は標高2677mの蝶ヶ岳。人の多さでは一番かもしれない。

蝶槍から蝶ヶ岳に向か途中、目の前にイワヒバリの番が飛んできて、数メートル先の木の枝に留まった。

ここは、動画でご覧いただこう。

再びお花に戻る。ミヤマキンバイの群落。

横尾への分岐に出た。横尾から上高地へ下りる登山者も多い。

蝶ヶ岳ヒュッテの前で槍・穂高連峰に別れの挨拶をした。これが最後の槍穂の写真だ。

12時35分、蝶ヶ岳(標高2677m)に着いた。順番を待って山頂の標識を撮った。辺りは多くのハイカーで賑わっている。

天気も良いので、ここでもう1泊しようかとも思っていたが、この混雑ではとても泊まる気にならない。

予定通り三俣へ下りることにした。

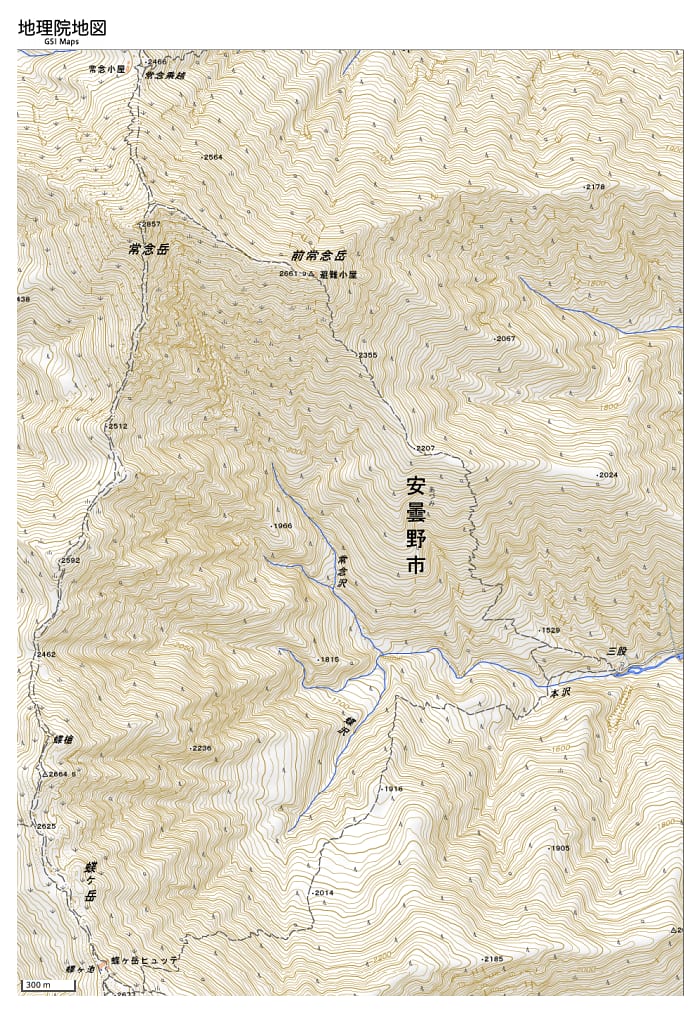

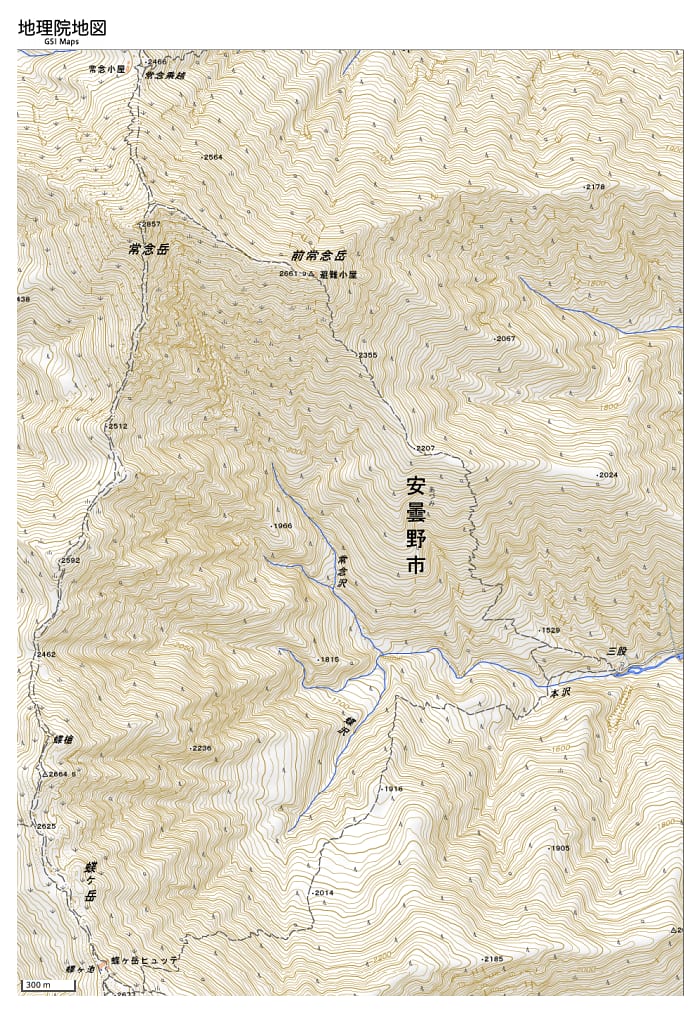

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その5(最終回)に続く。← 7月22日アップ予定です。

常念山脈は、南北に槍・穂高連峰と平行して走っている。槍穂に近く標高差も少ないので、槍穂の展望台としてこれに勝るところはない。

そこで度々足を止めて槍穂の写真を撮ったが、似たような写真ばかりなので、先ずは縦走路の様子からご覧いただこうと思う。

常念岳から南に進むと蝶ヶ岳までの間に、2512m、2592m、2462m、2665m(蝶槍)、2625mと5つのピークが並ぶ。

蝶槍から先は緩やかな稜線歩きだが、それまでの4つのピークはアップダウンが厳しい。

最初のピークを越えると、これから進む蝶ヶ岳への縦走路が一望できる。

写真中央の尖がったピークが蝶槍である。蝶ヶ岳はそこから左に少し下ったのち、緩やかに登ったピークだ。

森林限界を越えて高山帯まで登り上げたのに、一旦こんもりと樹々が茂る樹林帯まで下る様子がご覧いただけるだろうか。

また、一つひとつのピークに特徴があり、岩場からお花畑まで様々だ。共通なのは、登るたびに疲れたこと。

さて、樹林帯の中の登山道は、こんな様子だ。

何はともあれ、高山帯から樹林帯まで、変化に富んだところを歩いたので、観られたお花も様々だった。

撮った順番に、ご覧いただきましょう。

岩陰に咲いていたこの花は、キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)だと思う。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)は葉の裏側が白い。

コバイケイソウ(シュロソウ科シュロソウ属)の群落が見事だった。

すれ違いの登山者と、今年のコバイケイソウは見事だと話した。

ミヤマキスミレ(スミレ科スミレ属)だと思うが、自信はない。

シナノキンバイソウ(キンポウゲ科キンバイソウ属)が現われた。この花は、この後の縦走路脇でたくさん見られた。

シナノキンバイソウ(上)とミヤマキンポウゲ(キンポウゲ科キンポウゲ属)。

モミジカラマツ(キンポウゲ科カラマツソウ属)。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)。

2952mのピークに着いた。山頂付近にお花畑が広がっていた。

草原の中にハクサンフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)が咲いていた。

コバイケイソウに混じって、ゼンテイカ(ニッコウキスゲ、ワスレグサ科キスゲ属)がきれいだった。

再びミヤマキンポウゲの群落。

再びハクサンフウロウ。

ヨツバシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)がボツボツ咲いていた。

テガタチドリ(ラン科テガタチドリ属)のようだ。観たのは1ヶ所だけだった。

イブキトラノオ(タデ科イブキトラノオ属)が風に揺れて、撮るのが難しい。

下った先に小さな池が現われた。

初めて見る花だが、ミヤマタネツケバナ(アブラナ科タネツケバナ属)ではないだろうか。

ここから蝶槍までの登りが、今回最後の急登となる。

マイヅルソウ(キジカクシ科マイヅルソウ属)。近くにゴゼンタチバナも咲いていたが、撮り忘れた。

こちらはカニコウモリ(キク科コウモリソウ属)のつぼみのようだ。

森を抜けて見晴らしがよくなった。

立ち止まってコンデジで撮った槍・穂高連峰。

振り返っての常念岳。昨日登った岩の稜線がよく分かる。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)。

イワツメクサ(ナデシコ科ハコベ属)だろうか。

ここにもハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていた。

蝶槍(標高2665m)に着いた。ここでザックを下ろして大休止とした。

蝶槍から観た、3000m級の山々の絶景を一気にご覧いただこう。

先ずは穂高連峰。

乗鞍岳。

御嶽山。

富士山。

槍ヶ岳。

北穂高岳。

涸沢岳。

奥穂高岳。

前穂高岳。

最後は標高2677mの蝶ヶ岳。人の多さでは一番かもしれない。

蝶槍から蝶ヶ岳に向か途中、目の前にイワヒバリの番が飛んできて、数メートル先の木の枝に留まった。

ここは、動画でご覧いただこう。

再びお花に戻る。ミヤマキンバイの群落。

横尾への分岐に出た。横尾から上高地へ下りる登山者も多い。

蝶ヶ岳ヒュッテの前で槍・穂高連峰に別れの挨拶をした。これが最後の槍穂の写真だ。

12時35分、蝶ヶ岳(標高2677m)に着いた。順番を待って山頂の標識を撮った。辺りは多くのハイカーで賑わっている。

天気も良いので、ここでもう1泊しようかとも思っていたが、この混雑ではとても泊まる気にならない。

予定通り三俣へ下りることにした。

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その5(最終回)に続く。← 7月22日アップ予定です。